MRI 在鼻咽癌放療患者療效評估中的應用

梁彩玲,韋利娥,萬運

(信宜市人民醫院CT、MRI 室,廣東 信宜525300)

鼻咽癌是一種發病率較高的惡性腫瘤,發生于鼻腔后方,鼻咽腔頂部、側壁。 該疾病早期無明顯癥狀,隨著腫瘤的發展,會導致患者出現鼻塞、頭疼、涕中帶血、復視、聽力下降、頸部淋巴結轉移等癥狀,危害患者生命安全[1-2]。 放射療法是臨床中常用的治療鼻咽癌的方法。 因患病部位較重要,涉及腦、眼、耳等多個重要器官,在放療時需在盡量減少危害周圍器官劑量的同時提高靶區放射劑量,增強放療適形度,故在對鼻咽癌患者進行調強放射治療時需選擇精確度較高的檢查儀器。 磁共振成像 (magnetic resonance imaging,MRI) 是利用磁共振現象從鼻咽癌患者體內獲得電磁信號,獲得患者的身體信息[3]。 MRI 已廣泛應用于臨床檢查中,可有效檢查出鼻咽癌的病灶范圍,準確評價放療效果。 本研究主要探討MRI 在鼻咽癌放療患者療效評估中的應用,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2014 年3 月至2019 年3 月就診于我院的88 例疑似鼻咽癌患者,均行MRI 檢查,71 例患者經病理活檢確診,在上級醫院進行放療后回我院復查療效,其中男性49例,女性22 例; 年齡20~78 歲,平均年齡 (52.50±2.36)歲; 根據 《中國鼻咽癌分期2017 版 (2008 鼻咽癌分期修訂專家共識)》[4],11 例為鼻咽癌中Ⅱ期,34 例為Ⅲ期,21 例為Ⅳa 期,5 例為Ⅳb 期。 納入標準: ①經病理活檢確診; ②首次行MRI 檢查; ③鼻咽癌患者均行誘導化療和放療后再行MRI檢查。 排除標準: ①合并其他腫瘤疾病者; ②中途放棄治療者;③接受其他治療者; ④妊娠、哺乳期女性; ⑤精神障礙者。

1.2 方法 患者均于治療前在我院行MRI 檢查。 所用儀器為西門子核磁共振儀 (Avanto 1.5T),頭頸聯合線圈。 常規掃描頸部,范圍由顱底至鎖骨,設置參數: 矢狀面: T1WI、T2WI; 軸面/冠狀面: T1WI、T2WI (伴壓脂)。 設置1 mm 層間距,4 mm層厚。 擴散加權成像 (DWI),設置1 mm 層間距,4 mm 層厚,擴散敏感因子b 值取0、1 000 s/mm2。 常規增強掃描。 對放療后患者進行隨訪,行MRI 檢查,觀察腫瘤情況。 將所得的MRI信息上傳PACS 系統,分析所得圖像,選取病灶顯示最大化的層面,運用測量面積軟件測量腫瘤面積,取3 次測量的平均值,對同一患者IMRI 前后病灶變化進行分析。 勾畫DWI 圖像對應最大層面的高信號灶,比較原始病灶、頸部淋巴結的表觀擴散系數 (apparent diffusion coefficient,ADC) 值。

1.3 評價指標 以病理活檢為金標準,計算MRI 檢查的準確度、特異度、靈敏度。 比較放療前后鼻咽癌患者原發病灶、頸部轉移淋巴結節的ADC 值,并比較腫瘤面積。

1.4 統計學方法 采用SPSS 22.0 統計軟件處理數據。 計量資料以±s表示,采用t 檢驗; 計數資料用百分比表示,采用χ2檢驗;P<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

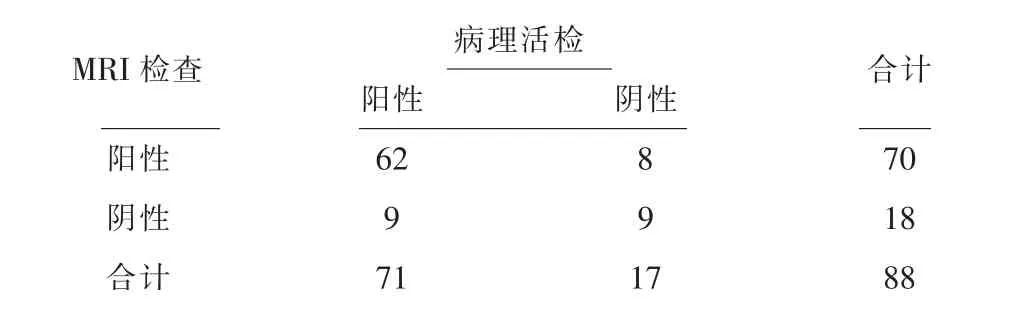

2.1 診斷結果 88 例疑似鼻咽癌患者中,病理活檢確診71 例,以病理活檢結果為金標準,MRI 診斷的準確度為80.68% (71/88),靈敏度為87.32% (62/71),特異度為52.94% (9/17)。見表1。

表1 MRI 檢查與病理活檢結果比較 (n)

2.2 ADC 值 原發病灶及頸部轉移淋巴結在放療后的ADC 值均比放療前高,差異有統計學意義 (P<0.05)。 見表2。

表2 放療前后鼻咽癌及頸部轉移淋巴結的ADC 值比較(n=71; ±s,×10-3mm2/s)

表2 放療前后鼻咽癌及頸部轉移淋巴結的ADC 值比較(n=71; ±s,×10-3mm2/s)

時間 原發病灶 頸部轉移淋巴結放療前 0.71±0.21 0.64±0.16放療后 1.07±0.18 0.97±0.21 t 10.967 10.532 P 0.000 0.000

2.3 腫瘤面積 71 例患者中,放療前腫瘤面積為 (527.45±275.12) mm2,放療后為 (297.58±312.50) mm2,放療后腫瘤明顯縮小,差異有統計學意義 (t=4.652,P=0.000)。

3 討論

鼻咽癌病灶比較隱匿,發生于鼻咽黏膜鱗狀上皮,早期癥狀不明顯,容易被忽視,確診時多為中晚期,錯過最佳治療時期,危及患者生命安全[5]。 該疾病的發病機制較為復雜,與病毒感染、遺傳、環境因素等密切相關,因其對放射治療有中度敏感性,臨床常采用放療來治療鼻咽癌。 調強放療因其對周圍器官傷害小、藥效集中于腫瘤靶區而受到廣大患者的青睞,但其對影像學的要求較高,以往的CT 檢查對病變敏感度較低,無法準確檢出腫瘤浸潤區域,影響治療效果,所以需選擇準確度較高的MRI 進行檢查。

本研究結果顯示,88 例疑似鼻咽癌患者中,病理活檢確診71 例,以病理活檢為金標準,MRI 診斷的準確度為80.68%,靈敏度為87.32%,特異度為52.94%,原發病灶及頸部轉移淋巴結在放療后的ADC 值均比放療前高,放療后的腫瘤面積比放療前小,表明MRI 對鼻咽癌的診斷準確度、靈敏度較高,MRI 擴散加權成像技術可有效評估鼻咽癌的放療效果,快速顯示放療前后的腫瘤變化。 分析原因在于MRI 具有多方位掃描、高組織分辨力、無放射性損失、多參數成像等優勢,對腫瘤病變的敏感性較高,并可準確顯示腫瘤侵犯范圍,對放化療的監測效果較好[6-7]。 放療前后鼻咽癌患者的水分子擴散運動有明顯區別,ADC 可有效表現水分子擴散程度的快慢,反映放療后的周邊組織和腫瘤靶區,可通過MRI 檢查的ADC 來推測放療效果。 鼻咽癌腫瘤的細胞密度高、增殖快,細胞外間隙小,其生物膜限制了對水分子的吸附作用,使ADC 降低。 放療后,靶區的腫瘤細胞會發生病理變化,水分子的擴散運動增加,ADC 增強,DWI 信號減弱。 此外,頸部淋巴結轉移是鼻咽癌分期診斷、治療方案確定的重要因素,DWI 可清晰地顯示頸部淋巴結,且體積較小的淋巴結也可呈現高信號,便于定量分析,增強了轉移性淋巴結的檢出率。 而ADC 值可間接反映淋巴結細胞密度在放療前后的變化,從而幫助評價早期鼻咽癌患者的療效。 郭笑寒等[8]在相關研究中通過分析治療前ADC 值與腫瘤消退率的相關性,利用ROC 曲線計算抗拒閾值、敏感度,證實DWI-MRI 可有效預測鼻咽癌放化療的效果,有利于為患者制定針對性的治療方案,促進患者康復。

綜上所述,MRI 對鼻咽癌的診斷準確度、靈敏度較高,MRI 擴散加權成像技術可有效用于鼻咽癌放療效果的評估中,快速顯示放療前后的腫瘤變化,臨床應用價值較高。