面向開放學習成果的微認證:概念理解與運作體系

汪維富 閆寒冰

[摘? ?要] 傳統證書在知識經濟時代的資質認證與交流功能日顯不足,對無處不在的開放學習進行靈活認證、在線驗證與交流成為教育培訓領域面臨的重大挑戰,而微認證實踐就是其中最典型的有益探索。研究通過文獻綜述法,在分析國內外微認證現象的基礎上,對微認證進行概念分析、要素解剖與理解辨析,重點對微認證的運作機制和體系進行了系統化闡述。研究認為微認證具有知識模塊化、開發敏捷化、證據績效化、記錄可驗證、結果可堆疊、憑證可移植等運作機制;開放徽章是微認證的典型流通憑證,是適合開放學習的后現代證書;微認證運作體系涵蓋發行者、學習者、認可者和托管機構等四個互連的關鍵角色,以及生產、認證與消費微證書等三個相互支撐的子系統。微認證滿足了開放學習結果的認證需求,有利于豐富新的人才資質交流話語體系,彌合教育培訓供給與市場精準需求之間的鴻溝。

[關鍵詞] 微認證; 開放徽章; 數字徽章; 非正式學習; 數字證書; 開放學習結果; 先前學習認定

[中圖分類號] G434? ? ? ? ? ? [文獻標志碼] A

一、引? ?言

現代知識經濟社會對高素質勞動力的成長需求持續增強,新技術、自動化和人工智能促進了現代社會的數字化轉型,專業化、職業化程度越來越高,傳統教育資歷認證難以滿足社會對高等教育和培訓的需求[1],探索高效靈活的人才成長路徑日益成為教育發展的一個重要趨勢,區別于傳統教育封閉式資歷認證的開放式資歷認證開始進入學術視野。《2019年地平線報告(高等教育版)》將“模塊化與拆分式學位”(Modularized and Disaggregated Degrees)視為高等教育將長期采取的教育技術[2],認為數字徽章和證書能為未來雇主提供來自各種教育機會的技能證據。非營利機構“證書引擎”(Credential Engine)為全美教育證書及相應的資歷框架建立了聯通映射關系,為學習者、教育提供者、證書發行者、雇主建立一致性、透明化的能力理解框架,其正式承認的資歷證書除了學位、學歷、證書、證明、執照、學徒證等之外,還包括數字徽章與微證書[3],試圖為各類開放式學習成果架構合法性資歷轉換規范。

具體來說,國內外教育機構探索開放式學習成果認證方法,主要在于開發周期更短、學習方式更靈活、更專注于特定工作技能的新型證書。在正式教育領域,威奇托州立大學率先在公共衛生教育領域開展了可堆疊的微證書項目;墨爾本皇家理工學院在整個課程中都嵌入微證書,學生在完成學位課程的同時,還可以獲得諸多細分的數字證書;馬里蘭大學在14個校區實施了職業技能導向的數字證書制度[4]。在非正式教育領域,IBM、谷歌、微軟、Hubspot、通用電氣等公司為滿足人才需求都在提供面向公眾的教育證書或模塊化學習體驗[5];培生集團借助Acclaim平臺認可不同來源的技能、能力和成就,并提供真實而精準匹配的工作職位[6];Digital Promise開發了專門面向教師專業發展的微認證體系,華東師范大學也在教師信息技術應用能力領域開展了微認證試點[7]。這些開放式的能力認證與傳統封閉式的資歷認證有著截然不同的運作機制,其背后代表著資歷認證理念的轉變與開放學習成果認證環境的成熟。一方面,全球教育資歷認可理念正從側重學習投入轉為關注學習結果[8],即強調學習者完成特定學習之后所能理解與展現的東西,尊重學習方式與來源的多樣性、開放性。另一方面,日益成熟的開放教育網絡與優質課程資源為能力提升提供了前所未有的機遇,針對非正式學習環境的學習結果認證成為可能,開放式認證有效地破解了非正式學習結果的評價難題。

這些開放式認證主要以可在線展示的數字證書作為資歷憑證。其中,數字徽章(或開放徽章)是應用最廣泛的新形式,它通過準確表征能力并以比正式學位更精細的技能粒度來推進認證實踐的重構,正在迅速改變課程學習、工作獲取和人才資質認證的圖景,被認為是后現代的資歷證書 [9],更是教育能力本位回歸訴求的一個縮影[10]。如歐盟“軟技能評級”項目基于數字徽章來識別不同年齡和教育層次學習者的軟技能發展狀況[11]。數字徽章托管平臺Credly與Canvas學習管理系統合作,允許學校自行設計觸發獎勵數字徽章的規則,當學生掌握某種技能、完成作業或達到課程培訓計劃中的相關要求時,就可以獲得徽章,并作為一種“便攜式、可驗證和透明性的學習證據”在社交媒體或Credly上公開展示[12]。美國芝加哥“學習之城”項目更是把整座城市變成隨時隨地學習的校園,超過百個機構共同參與開發了大型數字徽章生態系統,形成了基于城市共同體的在線學習與認證網絡[13]。

從微證書、短期證書、數字證書、模塊化課程到數字徽章,都體現了一種完全區別于傳統學院式教育模式和封閉式資歷認證的新趨勢,即模塊化教育模式與開放式資歷認證,可簡稱為“微認證”。厘清微認證背后的學術線索,以建立面向開放學習成果的微認證體系,對于豐富我國現有人才資質認證與交流的話語體系具有重要價值。

二、微認證的概念理解

(一)微認證產生的背景

Grant形象地描述了微認證產生的根源[14]:有很多人在課堂之外獲得了技能、能力和知識,卻缺乏必要的證書來驗證他們知道什么、能做什么。學生有能力精通學校未教過或未評估的技能,卻沒有向他人展示其能力的標準化方式。公司裁員后,那些努力轉行的成年職工重返教育機構時可能會面臨諸多障礙,而且如果沒有(新)證書來交流自己的知識和技能,他們會失業或從事低薪、無技能的工作。雖然許多學習者的能力、技能或素質在傳統的課堂環境中被認可,但這些優勢的證據會消失在數據庫和成堆的文檔中,或堆積在更難以流通的文件夾中。這說明了傳統教育資歷認證的局限性,學歷證書和職業證書因“面額”過大,其可識別性、可交流性和可驗證性功能在當下已經日顯不足,同時,開放學習成果認證還缺乏系統化研究,不利于學習者的自我調節、教育者的干預指導以及人才消費者的認可交流。因此,理想的方法就是建立終身化、開放式、個性化的學習成果認證與流通體系,讓無處不在的學習得到認可,讓學習者泛在化增長的見識和能力有可以“營銷”的直接證據,促進學習者的持續成長與有序流動。與傳統教育資歷認證周期長、顆粒大的宏觀認證相比較,這種認證是周期更短、顆粒更小的微觀認證,可被統稱為“微證書”(Microcredentials)或“微認證”(Micro-credentialing)[15]。本文主要采用“微認證”的說法,必要時可與“微證書”交換使用。

(二)微認證的概念界定

認證是一個過程,用于驗證個人或組織是否符合由負責創建和實現這些標準的團隊所建立的特定標準,符合認證標準的給予相應的通過憑證[16]。微認證是證明學習者的特定技能或具體成就達到相應質量標準的評定過程,通過微認證而獲得的憑證即是微證書。通常一次微認證需要有明確的特定技能或成就、質量標準、評價量規、績效證據以及學習憑證等,但對于學習時間、地點、方式沒有具體要求,對認證機構也不再局限于特定的權威組織。

微認證的典型特征就是“微型”。一方面,“微認證”本身具有內涵性的標識功能,“微”即“細小、精深、微妙”,體現了微認證的能力目標單一、聚焦核心、分而學之、憑證可堆疊等特征,同時,突出被傳統教育資歷認證忽略的微觀領域;另一方面,“微”是在線學習領域的一種重要學習文化,從“微課”“微視頻”“微課堂”到“微型學習”,體現了碎片化、泛在性、終身性、靈活性的學習趨勢。

從認證過程來說,微認證涉及對學習者的真實表現進行嚴格評估,不能僅僅因為有相關經驗、出席了活動、學習了課程或通過表面觀察就直接授予相關憑證。從認證結果來說,微認證頒發與傳統紙質證書截然不同的數字憑證,目前以符合開放徽章標準的數字徽章為主要形式,這是認證與交流功能都優于傳統證書的通用憑證[17]。

(三)微認證的要素理解

在本質上,微認證是基于能力本位理念的微型學習評價活動。從認證機構、認證內容、認證標準、表現證據、學習憑證等結構化要素上來理解微認證,可以進一步厘清微認證的關鍵特征。

1. 認證機構

微認證依賴于發行者發布的認證項目,學習者以申請者的身份參與學習、實踐與認證。Finkelstein等人指出[18],給予正式的學習認證不再僅僅是特定教育機構或權威專業機構的特權,任何具有特定專業知識的個人或組織都可以向那些獲得特定技能、知識或成就的人頒發證書。從理論上說,任何人、任何機構都可能成為微認證項目的發行者,這是微認證與傳統學業認證、職業認證的根本區別之一。

2. 認證內容

實際上,并非所有知識技能都適合用來微認證。一方面內容具有認證的必要性,特別是傳統課程或正式培訓中沒有教授、無法認證、難以體現的領域,如綜合性的軟技能(如溝通、批判思維等)、社會化的興趣學習(如博物館、社區、NGO等),以及更新速度快、需求量大、實踐性強的技術技能和素養都是微認證的重要主題。另一方面內容設計要適合開放性認證,認證目標要具體化,具有可觀察、可表現、可遷移的績效特征。

3. 認證標準

制定可衡量的表現標準是微認證的核心部分,一般涉及對單個認證所必需的證據條件或行為特征進行規定,以及制定相對應的評價標準或量規,提倡標準設計的透明性與開放性,供公眾方便理解與認證。如數字承諾(Digital Promise)開發的“教育者微認證”(Educator Micro-credentials)項目就研制了統一的認證標準框架[19]。

4. 表現證據

證據是判斷學習者是否達到認證標準的相關材料。與傳統課程強調考試成績不同,微認證關注學習者在真實情景中多個方面的實績表現,可能的證據包括個人作品、實踐調查、錄像視頻、任務作業、訪談與反思、論文等,而并非學習時長、出勤次數、評論個數之類的形式化數據。微認證依賴于真實的證據材料,特別強調證據與學習、生活和工作實踐聯系起來。

5. 學習憑證

微認證的憑證不同于傳統紙質的證書,一般采用可在線展示的、內置詳細認證信息的數字證書,目前使用最廣泛的是開放徽章(或數字徽章)。Olneck認為,數字徽章可以替代以往占主導地位的證書形式,其重要價值主要是通過附加在徽章圖像上的元數據來實現的[20]。元數據可以傳達獲得徽章所需的能力證據、發行機構信譽,以及與其他更大認證技能集合之間的關系。微認證并不一定包括必要的課程學習過程,只要能力表現或績效材料達到認證標準即可通過認證。如今許多MOOCs也采用了能力本位導向的學習成果認證,且頒發符合開放徽章標準的數字證書,從這個角度來說,這些MOOCs的結果認證也屬于微認證。

(四)與微認證相關的概念辨析

1. 傳統教育資歷認證與微認證的區別

教育資歷認證主要包括學業認證(學歷學位)和職業認證(職業技能、職業資格),分別以求學深造和就業為目的[21],一般由官方機構正式承認學習者達到的學習成果并授予相應的證書。兩者主要區別如下:(1)認證機構不同,傳統教育資歷認證一般由正規學校或權威行業協會組織,而微認證在理論上可由任何人、任何機構充當認證主體。(2)認證顆粒不同,傳統教育資歷認證一般是以課程為評價顆粒,在資質理解上存在較大的模糊性、假設性,而微認證是以具體技能或單項成就作為認證單元,能精準地識別學習者的各項技能及集合。(3)認證范圍不同,傳統教育資歷認證主要面向封閉式、正規化的教育教學項目,如學歷教育、職業培訓項目等,而微認證主要認可開放式、非正式學習環境中取得的學習成就,在時間維度上,前者主要服務的是學歷教育階段,后者面向的是整個終身學習階段。(4)結果憑證不同,通過傳統教育資歷認證能取得學歷學位或職業證書,而通過微認證能獲得針對某個具體技能的數字證書。

2. 先前學習認定與微認證的區別

先前學習認定是對學習者已有的各種學習經歷及其成果進行認定并賦予學分的教育評價方式[22],與微認證的理念較為相近,但亦有差別:(1)認證性質不同,先前學習認定重在對學習者已有的各類教育資歷憑證開展二次“認定”或“鑒定”,旨在構建先前學習成果與更高學歷教育之間的銜接關系,讓先前學習成果得到正規學校或教育部門的承認并轉換成相應的學分,如紐約州立大學帝國州立學院認可包括數字徽章在內的12種先前學習成果[23],而微認證重在“評價”或“檢驗”學習者尚未被其他個人或組織明確認可的具體技能。(2)組織機構不同,先前學習認定一般由高校或正規教育部門來組織,微認證在原則上可由任何內容提供者來組織,包括個人、企業、學校等。(3)認證目的不同,前者是為了取得更高學歷學位的課程學分、資格證書或入學資格等,后者只是為了評價個人的具體技能是否達到了相應的資歷標準。(4)認證結果不同,先前學習認定一般會轉換成相當的課程學分,只限于用于獲得傳統證書,而微認證一般授予可驗證、可在線策展的數字證書,既可作為高校開展先前學習認定的證據來源,也可直接被相關用人單位認可。

一方面,開放徽章能記錄開放式學習成果,而且比傳統的表征形式(如證書、成績單)更靈活、精準、全面。傳統課程層面對學習成果的認定過于概括化,以一門課程為評價單元對于知識獲得與技能習得的表征粒度過大,不能有效捕捉學習者擁有的具體知識、技能和成就。徽章能表征每一個具體的、可觀察到的“微能力”,顆粒度細致而精準,比傳統證書更能全面準確地反映學習成果,而且這類數字證書可以提供比課程分數更詳細的成績信息。因此,徽章可以幫助解決傳統證書中存在的溝通問題,兩個擁有相同證書或學位的人,他們可能遵循著截然不同的學習評價體系,可能有著非常不同的能力集合,而徽章提供的詳細信息能有效解決這個問題。

另一方面,開放徽章以可驗證、可分享、可交流的新特征,有助于彌合教育供給與市場需求之間的交流鴻溝。徽章可以在LinkedIn、Twitter、Facebook、專業徽章托管平臺上展示,任何人通過點擊徽章圖像即可了解徽章的發行者、背后證據及潛在價值,體現了微認證結構化技能的可交流性、可營銷化和可檢索性。因此,徽章使學習者能夠掌控、共享他們的技能標簽并將其意義傳達給教育機構和雇主。此外,雇主通過開放徽章可以快速精準地發現所需的專業人才,而且能更全面地了解未來員工的特定技能狀況。學校或培訓機構通過調查相關徽章的市場需求或歡迎程度,及時調整課程設計并映射到微認證項目上,讓學生能夠被承認具有特定技能,幫助他們脫穎而出。

(三)構建微認證運作體系

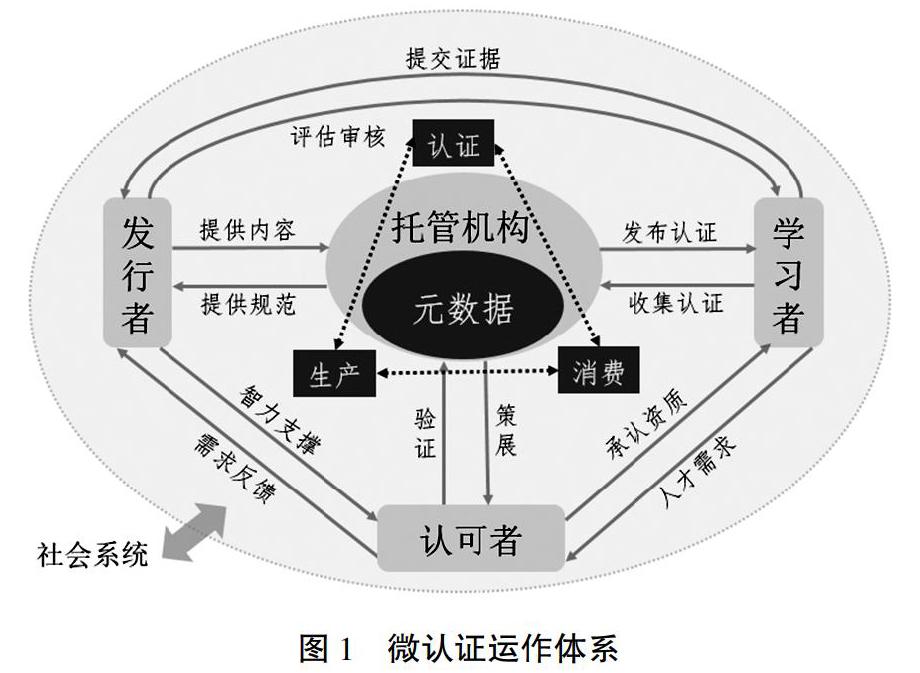

開放徽章代表了開放學習成果,但其本身并不能持續促進學習,微認證體系以及獲得開放徽章的方法才是促進學習成長的關鍵因素[31]。因此,在開展微認證前,科學設計微認證的運作體系至關重要。根據國外微認證的通用做法,可將微認證作為開放教育領域的一個獨立體系來運作,其中,理解關鍵角色與功能結構是確保其順利運作的核心內容(如圖1所示)。

1. 關鍵角色

微認證體系包括發行者、學習者、認可者和托管機構等四個主要角色,中間核心位置是來自開放徽章標準的“元數據”通用模型,一般內置于托管機構所提供的微認證平臺之中。發行者是微認證的內容提供商,如由數字承諾開發的教育者微認證(托管)平臺就聚集了50多家教師專業發展提供者,有協會、公司、學校、研究機構等各類發行者,他們按照托管機構制定的能力認證規范與數字證書元數據模型,設計與發布一系列微證書項目并提供評估證據審核服務。學習者是微認證的申請者,根據興趣或發展需求選擇參加發行者在托管機構平臺上發布的微認證項目,通過各種途徑的學習、實踐并提交符合認證標準的證據材料,達標后即可獲得來自發行者的微證書。認可者是數字證書價值的直接接受者,如企業雇主、學校教務部門、教師繼續教育管理部門等,他們對數字證書所承載的能力資質進行價值認同,如將微證書換算為大學課程學分,這是促進發行者開展項目設計與學習者積極認證的直接動力。托管機構是微認證體系的中介橋梁,連接著發行者、學習者和認可者,他們根據(由IMS全球學習聯盟研發的)開放徽章標準構建微證書的元數據模型,供發行者創建與管理微認證項目,供學習者參加微認證并分享數字憑證,供認可者檢索與驗證具備特定技能的人才資料,如Acclaim、Parchment、Credly、TrueCred、Accredible、Digital Promise等都是具備微認證體系的知名托管機構。這四個關鍵角色相互連接、缺一不可,其中托管機構起到了能力設計的規范化、證書數據的標準化、跨平臺策展的互操作性、微認證能力的集成化與可檢索性等重要作用,實際上承擔了開放學習的認證中心功能。

2. 功能結構分析

微認證體系是生產、認證與消費微證書的循環系統,而微證書是連接發行者、學習者、認可者與托管機構的流通介質,也是與整個社會系統進行信息交換的產品介質。從功能結構上分析,微認證體系可分為微證書的生產、認證與消費等三個子系統,微證書的生產、認證與消費形成較為穩定的生態關系,才能確保微認證體系的可持續性發展。首先,發行者、托管機構與認可者共同形成了微證書生產系統,發行者結合社會系統的新需求與自身相應的內容優勢,根據托管機構的認證規范進行能力項目設計,推出新的微證書模塊,同時,發行者根據認可者對相關微證書的認可情況以及社會系統需求的變化,及時對微證書設計進行迭代修改或者干脆舍棄。第二,發行者、托管機構與學習者共同組成了微證書認證系統,這是微認證體系的核心功能,發行者基于托管機構發布認證內容,學習者從托管機構平臺上選擇認證項目并積極開展學習實踐,然后將證據材料通過托管機構提交給發行者,由發行者指派相應的評估員完成證據審核并決定是否發放微證書。第三,學習者、托管機構與認可者共同構成了微證書消費系統,學習者獲得系列微證書之后可在托管機構或其他平臺上集中展示,供潛在認可者精準地在線檢索、發現與驗證,如Acclaim就支持微證書在LinkedIn中展示分享;也可直接由相關認可者承認資質并轉換成學分、績效或資歷等,如教師繼續教育學分。生產系統要確保開發微證書的必要性、可用性與規范性,是認證和消費微證書的前提基礎;認證系統旨在保證微證書的嚴謹性、可信度、權威性,是連接生產與消費系統的關鍵中介;消費系統指向微證書的有用性、可持續性、激勵性,是生產與認證微證書的動力來源;三個子系統相輔相成、缺一不可。

四、開放式微認證的價值分析

可以說,微認證為滿足開放學習成果認證需求建立了全新的話語體系,具有重要的現實意義。

一方面,能合法化“非正式學習”并有效指導學習者開展針對性的開放學習,搭建靈活性、終身化的資歷成長階梯。非正式學習是成人學習者提升自我的常態化、經濟性的學習形式,而且隨著優質資源、在線學習社區的豐富與成熟,非正式學習將在人們日常生活與升學就業中發揮越來越重要的杠桿作用。然而,如何維持、指導非正式學習并認證非正式學習成果,仍是開放教育領域的一大難題。微認證以模塊化的方式凝結某個主題的具體知識與技能,接受來自各類非正式的學習形式,最終只以實績證據的形式來說明能力的達成并頒發相應的數字憑證,這不僅將非正式學習成果凝結在一塊可驗證的憑證上,而且聚焦某個具體主題的學習實踐,避免非正式學習中的信息迷航與倦怠,有效引導學習者持續性地開展個性化學習。

另一方面,通過頒發可在線策展、可互操作、顆粒精細的數字證書,微認證能有效改進傳統證書“面額”過大、可流動性差、無法精準匹配等重要缺陷。在專業化、職業化趨勢明顯的數字化時代,如何便捷展示、輕松理解、高度信任與及時溝通學習者的資歷,成為教育機構、學習者與企業雇主之間重要的話語系統。傳統證書多以紙質化、統合性的方式呈現,知識掌握程度也多以簡化的成績分數來表征,第三方雇主難以根據自身具體需求來高效理解學習者真實的具體能力。微認證通過準確地評估具體技能并以比座位時間和正式學位更精細的粒度來推進資歷認證,以可堆疊的方式聚集顆粒度細致的系列數字證書,不僅可以通過特定的專業平臺輕松地向雇主市場在線展示與分享,提高學習資歷的透明度,而且提供了關于學習者技能更詳細的、可驗證的真實證據,通過“機器可發現”設計,可以幫助潛在雇主智能地找到具備特定技能的潛在人才,實現雙向精準匹配,有效彌合現有教育供給與市場精準需求的鴻溝。

五、結? ?語

當然,任何新生事物都有兩面性。資歷認證以前幾乎都是正式教育機構的專屬領域,現在任何組織或個人都可以開展資歷認證,憑證也可以由任何組織或個人發行,可能會導致了教育認證的快餐化。如何確保開放式微認證的質量,還有微證書能否在國內得到正式教育機構或企業組織的廣泛認可,都將成為未來微認證領域的重要課題,這可能依賴于國家資歷框架的建立與各類職業專業標準的完善。另一方面,雖然傳統大學學位仍然是求職升學的黃金標準,但基于數字證書的開放式微認證體系正在興起,打破了傳統教育機構在人才資歷認證上的長期“壟斷”,教育機構和企業之間的界限日益模糊,傳統高校如何更加靈活與敏感地響應市場需求,甚至與企業雇主、第三方認證機構通力合作,將微認證作為培養具有高度市場化技能的畢業生的重要手段,這都依賴于高校未來在人才培養、資歷認證、組織文化方面的重大改革。

[參考文獻]

[1] INSIDE HIGHER ED. On-ramps and off-ramps: alternative credentials and emerging pathways between education and work[R]. Washington, DC: 2018.

[2] BRYAN A, KEVIN A, NOREEN B, et al. EDUCAUSE Horizon Report: 2019 Higher Education Edition[R]. Louisville, CO: EDUCAUSE, 2019.

[3] CREDENTIAL FINDER. What's the value of a credential?[EB/OL].(2015-09-21)[2019-03-02]. http://credentialfinder.org/home/about.

[4] RADIONOFF K, LEUBA M. Putting learners first: the future of microcredentialing[EB/OL]. (2018-01-31)[2018-11-23]. http://evolllution.com/programming/credentials/putting-learners-first-the-future-of-microcredentialing/.

[5] GALLAGHER S.? 'Talent' has become the new theme uniting education and employment[EB/OL]. (2018-05-07)[2019-02-21]. https://www.edsurge.com/news/2018-05-07-talent-has-become-the-new-theme-uniting-education-and-employment.

[6] PEARSON VUE. Pearson's acclaim business is joining credly[EB/OL]. (2019-04-10)[2019-06-08]. http://home.pearsonvue.com/About-Pearson-VUE/Company-information/Pearson-VUE-companies/Acclaim.aspx.

[7] 魏非, 閆寒冰, 祝智庭. 基于微認證的教師信息技術應用能力發展生態系統構建研究[J]. 電化教育研究, 2017,38(12):92-98.

[8] 朱賀玲,文雯.從“一致”“等值”到“認可”:教育資歷跨境認可的全球實踐和新動向[J].復旦教育論壇, 2018,16(3):91-98.

[9] WILLIS J E, FLINTOFF K, MCGRAW B. A philosophy of digital open badges. In Dirk Ifenthaler, Nicole Bellin-Mularski & Dana-Kristin Mah. Foundation of Digital Badges and Micro-Credentials[M]. Switzerland: Springer, 2016: 23-40.

[10] 黃予.教育數字徽章:數字化時代的新學習認證[J].電化教育研究,2018,39(11):54-62.

[11] THE GRASS PROJECT. Project description[EB/OL]. (2010-07-06)[2019-03-23]. http://sites.google.com/site/llpgrassproject/project-description.

[12] KELLY R. Credly badges now available through canvas[EB/OL]. (2017-01-09)[2019-02-12]. http://campustechnology.com/Articles/2017/01/09/Credly-Badges-Now-Available-Through-Canvas.aspx.

[13] CHICAGO CITY OF LEARNING. What is chicago city of learning?[EB/OL]. (2013-05-19)[ 2019-02-15]. http://chicagocityoflearning.org/about.

[14] GRANT S. What counts as learning: open digital badges for new opportunities[R]. Irvine, CA: Digital Media and Learning Research Hub,2014.

[15] SHAH D. Making sense of microcredentials[EB/OL]. (2018-08-27)[2019-02-23]. http://www.class-central.com/report/making-sense-of-microcredentials/.

[16] STYLES M. Credentialing as a global profession in progress: part I. Measuring up. Quality assurance through credentialing Vol. 1: Global perspectives[M]. Washington, DC: American Nurses Credentialing Center, 1999.

[17] BOWEN K, THOMAS A. Badges: a common currency for learning[J]. Change: The magazine of higher learning,2014, 46(1):21-25.

[18] FINKELSTEIN J, KNIGHT E, MANNING S. The potential and value of using digital badges for adult learners[EB/OL]. (2013-07-16)[2019-03-02]. http://lincs.ed.gov/publications/pdf/AIR_Digital_Badge_Report_508.pdf.

[19] 魏非,祝智庭.微認證:能力為本的教師開放發展新路向[J].開放教育研究,2017(3):71-79.

[20] OLNECK M. Insurgent credentials: a challenge to established institutions of higher education[EB/OL]. (2012-05-03)[2018-11-09]. http://www.hastac.org/sites/default/files/documents/insurgent_credentials__michael_olneck_2012.pdf.

[21] BERGAN S. Academic recognition: status and challenges[J]. Assessment in education: principles, policy & practice, 2009, 16(1):39-53.

[22] 張琳琳,王小蘭.開放教育先前學習認定機制的構建與實踐[J].開放學習研究, 2019, 24(1):28-35.

[23] SUNY. Micro-credential definition and terms[EB/OL]. (2017-08-30)[2019-03-22]. http://system.suny.edu/academic-affairs/microcredentials/definitions/.

[24] MACDONALD G. Digital badges: a suggested taxonomy. Learning in the Cloud [EB/OL]. (2014-07-04)[2019-02-11]. http://doncollegegrant.wordpress.com/2014/07/04/suggested-badge-taxonomy/.

[25] TSAI C, CHAI C S, WONG B K, et al. Positioning design epistemology and its applications in educational technology[J]. Journal of educational technology & society,2013, 16 (2):81-90.

[26] PEARSON EDUCATION. Open badges are unlocking the emerging jobs economy[EB/OL]. (2019-01-17)[2019-04-21]. http://www.pearsonvue.com/sponsors/acclaim/open_badges_unlock_jobs.pdf.

[27] BAILEY, THOMAS R, BELFIELD C. Stackable credentials: awards for the future?[R]. New York: Community College Research Center, 2017.

[28] DIAZ V, FINKELSTIEN J, MANNING S. Developing a higher education badging initiative[J]. Educause learning initiative brief,2015, 62(3):1-11.

[29] RANDALL D L, HARRISON J B,WEST R E. Giving credit where credit is due: designing open badges for a technology integration course[J]. TechTrends,2013, 57(6):88-95.

[30] AHN J, PELLICONE A, BUTLER B S. Open badges for education: what are the implications at the intersection of open systems and badging?[J]. Research in learning technology, 2014, 22(1): 1-13.

[31] ITOW R C, HICKEY D T. When digital badges work: it's not about the badges, it's about learning ecosystems[M]//IFENTHALER D, BELLIN-MULARSKI N, MAH D K. Foundation of Digital Badges and Micro-Credentials. Switzerland: Springer, 2016:411-419.