多媒體學習中視覺情緒設計對學習效果的影響

2020-04-01 15:09:03楊紅云陳旭輝顧小清

電化教育研究

2020年1期

楊紅云 陳旭輝 顧小清

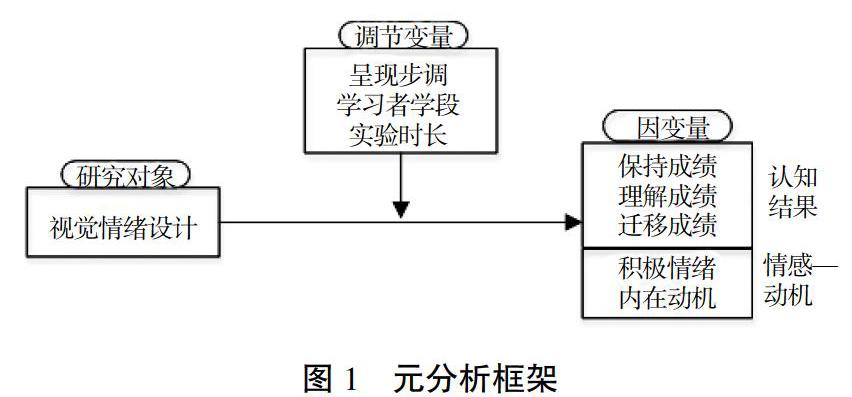

[摘? ?要] 隨著信息技術的發展,多媒體與網絡化教學成為現代教育的主流。多媒體教學中學習材料的情緒因素受到研究者越來越多的關注。國內外學者已開展了大量實驗與準實驗研究,探索在使用顏色、形狀、擬人化等多種視覺元素設計的學習材料中,視覺情緒因素對學習者學習效果的影響,結論尚存爭議。研究采用元分析方法,對二十年來國內外有關視覺情緒設計影響學習效果的31篇文獻進行梳理與分析,并進一步從學習材料呈現步調、學習者學段和實驗時長三個調節變量的影響維度進行深入探討。研究發現:整體而言,視覺情緒設計能夠促進反映學習者學習效果的保持成績、理解成績和遷移成績的提高;不同呈現步調、學習者學段和實驗時長對學習者學習效果的調節作用組間差異不顯著。研究得到的啟示:多媒體學習材料中使用飽和、高亮暖色、圖片及擬人化設計,對于多媒體學習認知過程和學習效果有益。最后,在深入閱讀文獻的基礎上,指出多媒體學習情緒設計研究中存在的問題及進一步研究的方向。

[關鍵詞] 多媒體學習; 視覺情緒設計; 學習效果; 元分析

[中圖分類號] G434? ? ? ? ? ? [文獻標志碼] A

一、問題的提出

多媒體技術廣泛應用到教育中,為教學提供了豐富的資源。研究發現,多媒體學習中學習材料的情緒因素,如高興、自豪等積極情緒與學生學業成績正相關,能夠直接或通過興趣、動機等間接促進學習者學習,促進其創造性思維及發散性思維的發展[1-3]。……

登錄APP查看全文