乳腺分泌性癌臨床病理學和遺傳學特征分析

劉 穎,田春桃,郭海龍

(1.河南科技大學附屬三門峽市中心醫院病理科,河南 三門峽 472000;2.河南科技大學附屬三門峽市中心醫院腫瘤科,河南 三門峽 472000;3.樂陵市人民醫院病理科,山東 樂陵 253600)

乳腺分泌性癌(breast secretory carcinoma, BSC)是一種罕見的乳腺惡性腫瘤,發病率僅占乳腺癌的0.03%。目前不被臨床、病理醫生廣泛認識,極易誤診。和其他類型的乳腺癌相比,BSC具有獨特的臨床病理學特征和較好的預后。因此,正確診斷BSC,對于患者治療方案的選擇和預后的評估,具有重要的指導意義[1]。本文報道6例BSC,分析其臨床病理學特征和遺傳學特征,復習相關文獻,旨在提高臨床、病理醫生對BSC的認識。

1 資料與方法

1.1 一般資料回顧性分析河南科技大學附屬三門峽市中心醫院病理科和樂陵市人民醫院病理科2010年1月至2020年6月存檔乳腺病變標本,參照乳腺腫瘤WHO分類第5版診斷標準[1],共檢出6例BSC。患者均為女性,年齡17~56歲,中位年齡39歲。臨床病理資料見表1。

表1 6例BSC患者臨床病理資料

1.2 方法手術切除乳腺腫瘤標本均經質量分數4%中性多聚甲醛固定,梯度酒精脫水,石蠟包埋,4 μm厚切片,常規HE染色,光學顯微鏡觀察。選取有代表性蠟塊,作連續切片,分別行免疫組化染色和ETV6-NTRK基因融合檢測。

免疫組化染色采用EnVision二步法,DAB顯色。所用一抗包括:CD117、CK5/6、CK7、ER、GATA3、GCDFP15、HER-2、Ki-67、Mammaglobin、PR、S100。所用一抗、檢測試劑盒、DAB顯色液均購自福州邁新生物技術有限公司。檢測按說明書進行,以PBS代替一抗作為陰性對照,以已知陽性組織作為陽性對照。

ETV6-NTRK3基因融合檢測采用RT-PCR,由廈門艾德生物醫藥科技股份有限公司完成。

2 結果

2.1 巨檢6例BSC均為單發的結節狀腫物,界限清,無包膜。腫瘤直徑1.2~2.6 cm,中位直徑1.9 cm。切面灰白、灰黃色,質硬,局部可見微小囊腔。

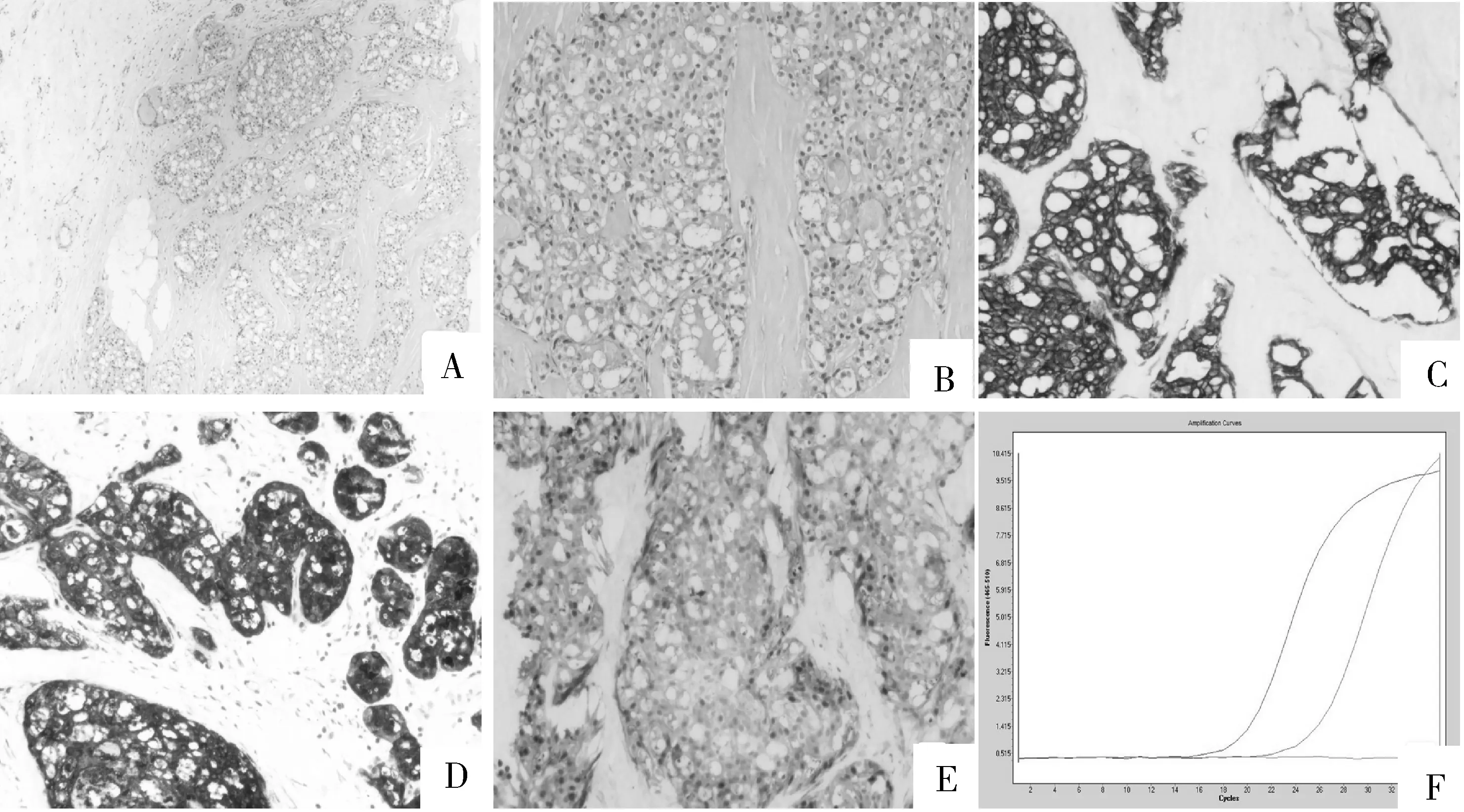

2.2 鏡檢6例BSC形態學特征大致相同。低倍鏡下可見,腫瘤和乳腺組織間界限清,呈膨脹性生長。腫瘤細胞排列成實性巢、微囊和腺管狀結構。部分囊腔和腺管狀相互結構融合,形成蜂窩狀結構。囊內可見甲狀腺膠質樣分泌物和吸收空泡,類似甲狀腺濾泡。高倍鏡下可見,腫瘤細胞大小一致,輕-中度異型。細胞質豐富,淡紅染或透明。細胞核圓形、卵圓形。染色質均勻,核仁不明顯,核分裂相罕見。6例腫瘤均未見出血和壞死。間質為致密的膠原,可有多少不等的淋巴細胞浸潤。見圖1。

2.3 免疫表型6例腫瘤均彌漫高表達CK7、Mammaglobin、S100和GATA3。2例弱表達ER、PR,其余4例陰性。5例HER-2陰性;1例可疑陽性,FISH檢測結果顯示無HER-2基因擴增。其他標志物,CD117(3/6)、CK5/6(4/6)、GCDFP15(1/6)以不同的陽性程度表達于各自的病例中。Ki-67增殖指數5%~15%。見圖1。

2.4 遺傳學檢測3例腫瘤行RT-PCR檢測ETV6-NTRK基因融合,均為陽性。見圖1。

圖1 BSC的臨床病理學、免疫表型及遺傳學特征

2.5 隨訪隨訪時間4~51個月,中位隨訪時間25個月,6例患者均存活。1例患者27個月后胸壁出現復發灶,其他患者未見復發、轉移。

3 討論

BSC是一種罕見的特殊類型浸潤性乳腺癌。1966年McDivitt和Stewart首次報道該腫瘤,因患者是兒童和青少年(年齡3~15歲),當時命名為幼年性乳腺癌[2]。后來研究發現,該腫瘤也可發生于成人,因此根據組織學特征更名為分泌性癌[3]。

臨床上,BSC通常表現為緩慢生長的無痛性腫物,質硬,可移動。左、右側乳腺均可發生,發病機會均等。成人患者腫瘤主要發生于乳腺外上象限,年輕患者主要發生于乳暈下。發生于乳暈下者,可有乳頭溢液[4]。BSC可發生于任何年齡,主要發生于成人,平均年齡48歲。國內報道[5]最小患者為3歲女孩。主要發生于女性,男女發病率之比為1:6[6]。

大體檢查,BSC為界限清楚的實性質硬結節,無包膜,切面灰白灰黃色。腫瘤直徑0.5~16.0 cm,平均2.0 cm[1,7]。鏡下,腫瘤顯示微囊、小管、實性、乳頭4種生長方式。微囊性結構的囊腔內可見紅染分泌物,類似甲狀腺濾泡。腫瘤細胞多角形,胞質紅染或呈空泡狀。細胞核圓形、卵圓形,輕-中度異型。核分裂相罕見。腫瘤分級多為1、2級,3級極為罕見。可見原位癌的成分,通常為篩狀或實性結構。間質為硬化的膠原[1]。Shui等[8]報道1例BSC,腫瘤主要是乳頭狀結構,僅見少許微囊和小管狀結構。腫瘤細胞彌漫高表達CEA、S100、Mammaglobin。多數腫瘤表達CK5/6和EGFR。GATA3、CD117、CK8/18也可表達。腫瘤通常是三陰性,部分腫瘤可有ER、PR弱表達。Ki-67增殖指數常<20%[1]。Harrison等[9]報道,NRKpan是BSC較敏感和特異的標記物,其免疫組化染色有助于BSC的診斷。BSC存在特征性的t(12;15)基因易位,產生融合基因ETV6-NTRK3。該融合基因也可見于乳腺外的分泌性癌、先天性纖維肉瘤、先天性中胚葉腎瘤中,不見于其他類型的乳腺癌[10-11]。

BSC的診斷主要根據其特臨床病理特征(4種結構、細胞內外黏液、輕-中度異型細胞和硬化性間質)、免疫表型(S100和NRKpan陽性)和遺傳學改變(融合基因ETV6-NTRK3)。BSC需要和腺泡細胞癌、極向翻轉的高細胞癌、富于脂質的癌、黏液癌等鑒別。依靠腫瘤的免疫表型和分子檢測可以和上述腫瘤鑒別[12]。

BSC表現為惰性臨床進展過程,預后較好,特別是兒童和青少年患者。5 a和10 a的生存率分別為94%和91%[1]。30%的病例可有腋窩淋巴結轉移,超過3個淋巴結轉移,提示預后不好[4,13-14]。由于BSC極為罕見,目前尚無統一的治療方案。手術切除是首選的治療方式,根據患者的年齡、腫瘤大小、淋巴結轉移情況,確定不同的手術方式[15]。對于兒童和青少年患者,術后不提倡放療。對于成人患者,術后放療要嚴格控制。目前未見從新輔助化療獲益的報道[4,16]。由于BSC存在t(12;15)、(p13;q25)的平衡易位,有文獻[17]報道原肌球蛋白激酶抑制劑具有潛在的治療作用。