矸石充填工作面關鍵技術探索與研究

鄭 州

(山東東山古城煤礦有限公司,山東 兗州 272100)

煤矸石露天排放和采空區引起的地表塌陷是煤礦生產引發環境問題最主要的根源。原生矸石充填開采技術可回收條帶遺留煤柱和建筑物下壓煤,可減少地表下沉,實現矸石不出井,減輕提升、運輸的壓力,在延長礦井服務年限的同時,也給礦井帶來較大的經濟效益。

1 概況

古城煤礦地面建筑物密集,整個井田分為“三下壓煤”區,地質構造復雜。建礦以來,一直開展條帶開采的研究和實踐,但回采率低的問題一直沒有得到有效解決。近年來,礦井致力于巷道矸石置換充填技術的研究,煤炭采出率有所提高,可仍有40%左右的煤炭資源得不到回收,浪費現象依然存在。

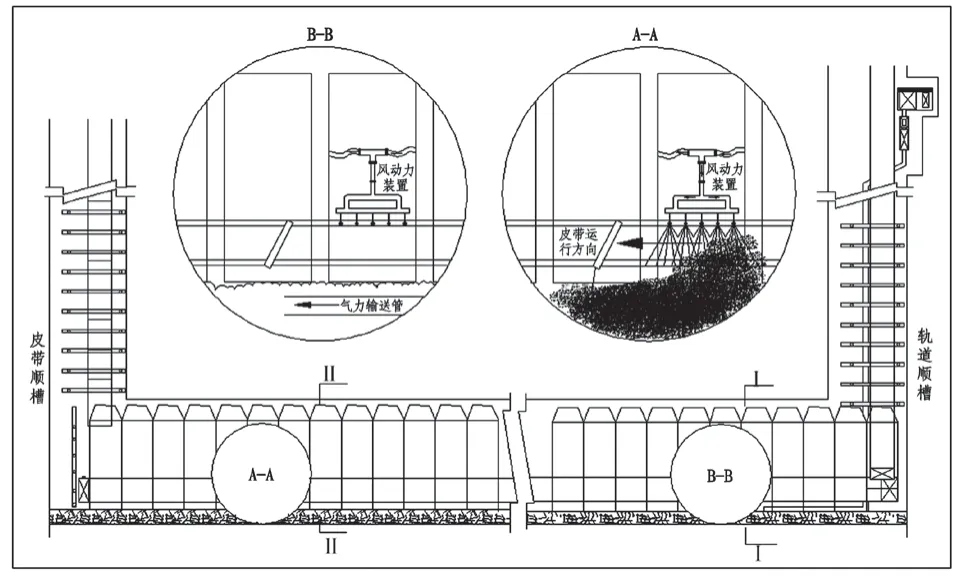

針對煤礦充填開采效率低、開采成本偏高的問題,古城煤礦提出了氣動力矸石充填聯合采煤法的概念:將井下采掘過程中產生的矸石分離、破碎后運至回采工作面直接充填采空區,先通過搗實充填構件反復推壓夯實,實現工作面下落式充填開采,再通過氣動力矸石聯合充填裝置,將輸送管路給入的矸石沿管路輸送到工作面上部的未充實區域,經搗實構件反復推壓夯實并接頂,實現采空區全斷面充填。如圖1、圖2、圖3所示。

2 氣動力矸石聯合充填采煤法

2.1 巷道布置

工作面采用傾斜長壁后退式綜合機械化采煤法。兩順槽平行布置,工作面通過12采區進風上山與大巷連接進風,工作面通過回風聯絡巷、采區回風上山、總回風巷形成工作面回風系統。

2.2 設備布置

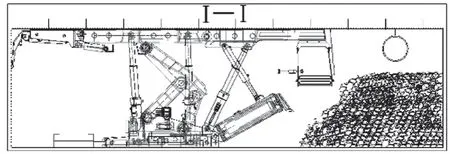

工作面進風順槽(運料巷道)安裝有運矸皮帶,回風順槽(運煤巷道)安裝有破碎機、轉載機、運煤皮帶,工作面配備MG250/601-QWD采煤機1臺、ZC4000/14.5/30充填專用支架23架、SGZ730/400可彎曲刮板輸送機、吊掛皮帶等主要設備。

2.3 充填方法

2.3.1 頂板管理

工作面控頂區內頂板移架前掛金屬網并在支架間適當間距采用錨網支護,選用Φ22×2500mm等強樹脂錨桿控制頂板,從而減緩采空區頂板下沉速度,使工作面達到設計充填效果。

圖1 氣動力矸石聯合充填工作面平面示意圖

圖2 Ⅰ-Ⅰ斷面

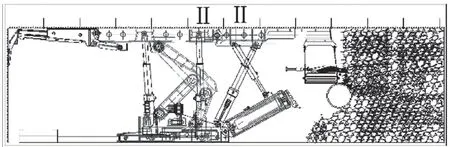

圖3 Ⅱ-Ⅱ斷面

2.3.2 生產工藝

(1)落煤、裝煤、運煤

由采煤機割煤,采用常用煤機滾筒與刮板輸送機配合裝煤,割采生產的原煤經轉載機和皮帶順槽上的運煤皮帶、聯絡巷皮帶(底層)轉載運出。

(2)移架、推溜

采煤機割煤過后,將采煤機移架,移架完成后,根據工作面上的刮板輸送機的上竄下滑情況,采用自上而下或自下而上的順序推溜。

(3)破碎矸石

將井下掘進產生的矸石分級破碎后,運到設在采區矸石倉的齒輥式破碎機內進行破碎。

(4)下落矸石

采用氣動力矸石聯合充填裝置對工作面采空區矸石進行充填。使用液壓支架后側上方吊掛的皮帶輸送矸石,并配合皮帶攔矸器,將充填材料運至工作面的各充填點。然后,通過遙控開啟風動力裝置,將吊掛皮帶運送的矸石吹出,殘余矸石則通過后部關閉的攔矸器,實現下落充填,攔矸器通過液壓千斤頂實現控制。在完成一個作業循環的采煤工作后,開始采空區充填。充填順序由上至下,操控支架的搗實構件由下至上進行搗實,實現從機尾至機頭的全面充填。

(5)氣動力輸送系統充填矸石

氣動力輸送系統采用正壓輸送方式,矸石從上游皮帶輸送機通過犁式卸料器給入螺旋給料機,利用羅茨鼓風機以壓縮空氣為動力作為動力來源,將給入的矸石沿管路輸送到工作面,噴射至采空區域,實現采空區上部充填壓實。

3 工藝特點及技術要求

(1)移架過程中要拉線移架,保證移架后支架一條直線。矸石破碎粒度小于等于50mm。

(2)高壓風動力裝置包括用于與高壓風機相連的風管,在朝向吊掛皮帶位置處的風管上安裝有若干個高壓噴頭,所述高壓噴頭通過高壓氣流將吊掛皮帶上運送的矸石吹入支架尾梁后方的工作面采空區。

(3)氣動力輸送系統包括安裝在軌道順槽一側的螺旋給料機,在螺旋給料機的下游安裝有作為動力源的羅茨風機。螺旋給料機通過犁式卸料器接收皮帶輸送機運輸過來的矸石,羅茨風機的出口與輸送管路相連,并通過輸送管路將待給入的矸石沿管路輸送到工作面上部的未充實區域。

4 效果評價

該方法具有設備投資少、工藝簡單、充填料價格低廉的特點,解決了建筑物下壓煤、煤矸石處理、環境污染、輔助運輸四大難題,實現了礦井矸石不升井、減小采動對地面影響的目標,而且將副井從繁雜的矸石提升運輸中解放出來。

該礦自2017年推行充填開采以來,充填矸石16.4萬t,置換原煤11.8萬t,減少矸石占地面積的同時,也降低了地面塌陷賠款,緩解了礦井運輸壓力,實現了副井、主井的聯合提煤,提高了精煤產量和礦井總體產量。原煤煤質平均發熱量超過4700kcal ,提高綜合經濟效益7800萬元。

5 結論

開展矸石充填開采技術的研究,其目的是為了最大量提高壓煤采出率,實現條帶遺留煤柱和建筑物下壓煤的回收,延長礦井服務年限,實現經濟效益最大化。經聯合攻關,氣動力矸石充填聯合采煤法實現了充填開采關鍵技術的突破,成功開發了具有自主創新的關鍵技術原生矸石充填開采工藝。該項目,已達到國內原生矸石充填的先進水平,減輕了采礦作業對自然環境的破壞,實現煤炭資源的“綠色開采”,是煤礦充填開采的大創新,有力地促進了我國煤礦井下充填開采技術的發展。