紡織品的人工智能檢測技術

吳靄弟, 何偉堅

(佛山市南海眾悅順提花織造實業有限公司, 廣東 佛山528223)

關鍵字: 紡織品; 人工智能; 檢測技術

0 前言

人工智能 (Artificial Intelligence, AI) 正成為推動人類進入智能時代的決定性力量。 全球產業界充分認識到人工智能技術引領新一輪產業變革的重大意義, 紛紛轉型發展, 搶灘布局人工智能創新生態。 世界主要發達國家均把發展人工智能作為提升國家競爭力、 維護國家安全的重大戰略, 力圖在國際科技競爭中掌握主導權[1]。

人工神經網絡(Artificial, ANN) 是模擬人腦結構和激勵行為的并行非線性系統, 是人工智能的實現手段及方式之一, 具有自學習、 自組織和自適應、 知識的分布存儲廣、 容錯性高等功能和特點, 在復雜系統的建模問題上表現出優越性, 近年來在紡織工業中也越來越得到重視[2]。

1 人工智能發展概述

2016 年, 人工智能AlphaGo 戰勝人類職業圍棋高手, 引發全世界對人工智能的關注。 隨后Master 以AlphaGo 的不同身份先后戰勝60 多位世界頂級圍棋選手, 通過了圍棋對弈的圖靈測試, 進一步向世人展示了人工智能的進展和成就[3]。

人工智能概念的誕生至今已超過60 年。2012 年以后, 深度卷積神經網絡(ConvolutionalNeural Network, CNN) 技術在圖像識別領域開始應用, 隨著計算機圖形技術、 大數據、 云計算、 互聯網、 物聯網等信息技術的發展, 推動了人工智能飛速發展, 廣泛應用于圖像分類、語音識別、 互聯網信息搜索, 無人駕駛等領域,迎來爆發式增長的新高潮, 逐步進入產業化應用初期[4-5]。 算法是實現人工智能的核心, 現階段研究熱點也正在轉向基于感知智能模型的物體精準定位和分割能力; 大數據更是構建人工智能戰略性競爭優勢的關鍵[6]。

人工神經網絡 (Artificial Neural Network(ANN)) 是20 世紀80 年代以來人工智能領域興起的研究熱點, 簡稱為神經網絡或類神經網絡。人工神經網絡可以定義為: 由人工建立的以有向圖為拓撲結構的動態系統, 它通過對連續或斷續的輸入作狀態響應而進行信息處理[5]。

2 人工智能檢測在紡織領域的應用

人工智能在紡織領域中的應用出現在20 世紀90 年代后, 大都采用了神經網絡技術, 主要集中在纖維增強復合材料性能預測、 生產工藝優化和紡織機械的自動控制、 紗線及面料的力學性能預測, 服用性能預測 (透氣性); 織物表觀性能 (起毛起球) 以及色差評級; 也可應用在絡筒、 染色等在線生產質量監控以及服裝設計的試衣系統等[7-17]。

人工智能經常使用的神經網絡形式是BP 神經網絡(Error Back Propagation, 誤差反向傳播),它是前向網絡的核心部分, 主要特征是中間層能對輸出層反傳過來的誤差進行學習。 BP 算法包括2 個過程, 將實際輸出值和期望值進行比較, 得到誤差信號, 再根據誤差信號從后(輸出層) 向前(輸入層) 逐層反傳。 BP 神經網絡的優勢在于整體系統可以調節各神經層神經元之間的連接權重, 直至誤差減至滿足要求為止。 這種算法不能保證訓練期間實現全局誤差最小,但可以實現局部誤差最小, 從而確保局部智能微調精度。

在紡織工業生產中使用人工智能技術可以大大提高生產效率和產品的質量合格率, 而且隨著計算機處理速度和能力的不斷提升、 算法的不斷改進, 人工智能會極大地降低工人的生產強度、 提高生產技術精度, 使人類將更多時間和精力投放到研發或者其他附加值更大的工作中。

在目前的應用階段, 人工智能技術及其系統還存在很多缺點及不完善。 比如識別織物紋理、 布匹疵點檢測等技術, 需要有針對性地提取織物結構或形態特征, 使得標準樣本量十分巨大, 致使計算機的存儲空間要求較高, 而且算法比較復雜, 影響了人工智能的執行速度和效率。 再如對生產工藝參數控制, 是一個龐大而且復雜的智能系統, 對于計算機的軟、 硬件和數據傳輸都有較高的要求, 系統的算法也會隨著產品工藝的不同而調整, 目前還沒有理想的解決方案, 這些都是需要進一步研究和深化的。

3 紡織檢測中的人工智能應用實例

從理論上來講, 紡織產業的各個領域都可實現完全的人工智能化, 包括檢測。 但是由于技術、 成本的限制, 目前在紡織檢測只有少數相對成熟的應用技術。 本文引用驗布機和纖維定性兩個常見的應用實例。

3.1 驗布機

瑞士烏斯特 (Uster Technologies) 公司于2018 年并購了以色列自動視覺檢測供應商Elbit Vision Systems (EVS) 后推出一系列自動化面料檢測設備: USTEREVS Q-BAR (織物質量監控系統)、 USTEREVS FABRIQ VISION (織物質量保證系統) 和 USTEREVS FABRIQ SHADE (織物色差優化系統)[18]。 烏斯特主要生產機下驗布系統。

英國的Shelton MachinesLtd 推出WebSPECTOR, 德國的Erhardt&Leimer 推出ELSIS inspector和PROTECHNA, Herbst 推 出PROCAM 5310,比利時的BMS bvba 推出的Vision’s Cyclops 等機上或機下驗布機。 盡管這些供應商都宣稱自己的產品通用性強、 穩健, 但經過數十家具規模的織布廠使用后證明它們至少存在以下問題中的一項: 位置分辨力低, 時間和距離響應延遲,頻繁的錯警, 面料種類限制, 算法不嚴密, 數據可靠性低和價格高昂[19], 從而導致市場反應不佳。

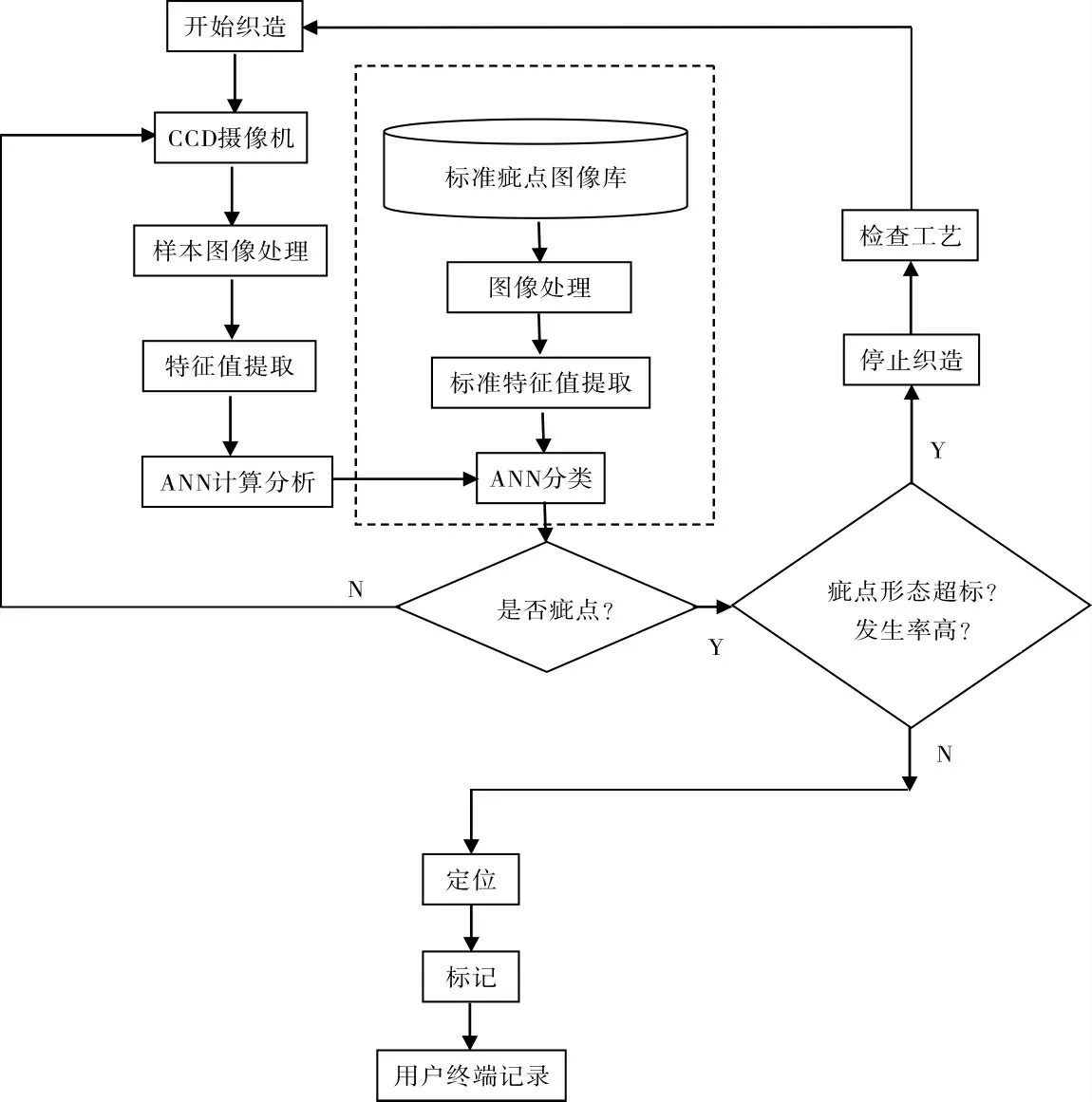

機上智能驗布(on-loom fabric inspection) 技術難度大于機下驗布, 主要存在以下幾個原因:(1) 是在織布機上完成織造、 驗布2 個工序,是連續不間斷的; (2) 是當疵點嚴重時將隨時暫停生產, 織造工藝與檢驗結果互為影響;(3) 是圖像處理、 疵點判斷分析的算法比較復雜, 對精確性、 可靠性和實時性有更高的要求;(4) 是整個系統的數據既相互獨立又相互關聯;(5) 是攝像機、 光源及計算機硬件配置、 響應速度明顯高于機下驗布。 圖1 是機上智能驗布系統工作原理圖。

圖1 機上驗布系統工作原理

機上驗布系統一般具備3 套數據處理系統:(1) 標準疵點特征值計算和ANN 監督學習;(2) 樣本特征值和ANN 計算; (3) 基于統計的織機自停系統。 為達到良好的檢驗效果, 巨量的布料疵點和種類數據庫是基本配置, 為此疵點標準樣本可達數百萬張圖像甚至更多。 圖1中虛框內即為學習訓練系統。 為了使驗布機具有多種面料的適用性, 數據庫還應包括不同紋理結構、 顏色深淺面料的疵點類型。

我國的寶雞長嶺紡電、 無錫精致視覺、 深圳靈圖慧視、 常州安視和西安獲德等本土企業近幾年開始了產業化生產, 同時擁有了自主知識產權的圖像處理、 算法系統, 但關鍵硬件如工業攝像機、 鏡頭、 自動打標器等部件均需要從歐美發達國家進口。 從公開的文獻來看, 我國生產的驗布機都是機下系統。

3.2 纖維種類鑒別

顯微鏡觀察是纖維種類鑒別的一個常用方法, 用以區別縱橫向特征有差異的纖維。 這部分工作現階段單純靠人眼工作, 遇到外部結構相似的合成纖維或某些動物纖維時顯微鏡法難以勝任; 并且人眼容易疲勞, 不能連續長時間工作, 否則出現錯誤的概率加大。 目前人工智能技術用于鑒別纖維種類還處于初步的應用階段。

有兩種模型用于鑒別美利奴羊毛和馬海毛纖維: 第一種模型用監督學習(supervised learning) 的方式, 即先對大量樣品照片進行圖像處理, 提取出每個鱗片的形態特征向量值, 然后讓系統學習; 另一模型是通過建立纖維鱗片形態特征模型, 并通過無監督學習(unsupervised learning) 初始的未處理樣品照片, 自動提取鱗片特征結構和形態[20]。 系統輸出的變量有2 個,分別為: 是否美利奴羊毛, 是否馬海毛; 由這2個輸出量將樣本分為2 類: 美利奴羊毛、 馬海毛。

用非監督神經網絡學習和主要成分分析提取輸入變量的特征值, 并將樣本鱗片的特征值與輸出值代入感知器進行有監督訓練; 計算結果收斂后結束訓練, 最后利用訓練好的神經網絡對樣本進行分類, 投入具體檢測工作。

4 總結與前瞻

應用訓練好的神經網絡, 在計算機和網絡技術的輔助下可以對樣本迅速進行判別, 明顯提高生產效率和檢測結果的客觀性和準確性,結果不容易受到環境影響; 而且人工神經網絡比較適合紡織檢測中多因子的非線性分類問題。可以預計, 人工智能將會在分析羽絨羽毛種類鑒別、 織物色牢度、 起毛起球評級, 纖維鑒別以及生產工藝控制等方面有廣闊的應用前景[1]。

人工智能技術在紡織中的應用還處于起步階段, 許多研究及應用還有待深化, 如紡織企業的質量控制、 紡織企業計算機集成制造技術的實現等方面還有很大的應用潛力。 隨著人工智能技術的日趨成熟、 計算機和互聯網數據存取、 傳輸速度及易用性的提高, 人工智能分析技術將越來越成為紡織技術人員解決各領域相關問題的有利武器。 此外, 人工智能的廣泛應用對我國紡織工業的產業升級、 技術創新能力、產品研發制造的智能化程度和增強我國紡織品的國際競爭力都具有重要的現實意義[21]。