報紙對廣場舞糾紛事件報道框架的實證分析

王天翊

摘 要:近年來,廣場舞糾紛成為媒體報道的熱點話題。本文從框架理論出發,使用內容分析法,選取近十年間部分黨報和都市報對廣場舞糾紛事件的報道作為研究對象,試圖發現不同媒體的報道框架特征、這些框架形成的原因,以及是否存在報道失衡的問題。通過構建類目并進行統計分析,本研究得出以下主要結論:黨報設置議程能力更強,都市報關注度更高;黨報更具問題意識,都市報側重宣傳治理經驗;在話語主體和感情色彩方面,廣場舞糾紛事件存在報道失衡現象。本研究希望彌補當前研究空白,對媒體在今后的相關報道中修正傾向性,對平衡報道具有參考意義。

關鍵詞:廣場舞;黨報;都市報;報道框架

中圖分類號:G210

文獻標識碼:A 文章編號:1672-8122(2020)03-0137-04

一、框架理論與爭議性事件報道框架

(一)框架理論

框架理論是進入21世紀后,在新聞與傳播研究領域中出現頻率最高、使用最廣泛的理論之一[1]。框架理論的研究者們通常將該理論追溯到社會學家戈夫曼對框架的界定:“一些語言學符號在特定心理情境中所引申出的經驗,它形成了人們觀察事物的基本框架,人們以此來處理和分析外在世界的各種社會事物”。框架的作用是“使我們可以確定、理解、歸納、指稱事件和信息”[2]。

而關于媒體報道框架,坦卡德提出框架即媒介的中心思想[3]。李普曼認為,媒體的報道中含有選擇、定義、評論各種信息的特定框架,受眾則按框架形成了對報道事物的認識[4]。伍在此基礎上進一步將框架具體化,認為框架是新聞工作人員、消息來源、受眾、社會情境之間互動的結果[3]。在框架理論進入國內后,臧國仁對其做了分類,將媒體報道框架劃分為高層次結構、中層次結構和低層次結構[5],高層次結構即對報道主題的定性或話語的推導,是宏觀視角下的結構;中層次架構即對報道話語結構的分析;低層次結構則著眼于語言符號的運用策略[6]。

(二)爭議性事件報道框架

目前,我國尚沒有針對廣場舞糾紛事件媒體報道框架的相關研究,但通過其他類似爭議性事件,如對醫患糾紛事件等的報道框架進行研究梳理,發現這些研究[7-9]常常從臧國仁提出的框架的高、中、低三個層次的結構中選取部分或全部來構建研究類目,而報道主題、事件定性、媒體類型、報道數量、話語主體、情感基調等是此類研究經常考察的對象。

二、研究設計

(一)樣本采集

考慮到紙媒報道的專業性和穩定性,本文將研究對象首先限定為紙質媒體的報道。為了兼顧權威性與針對性,本文選取相關報道數量較多又具有較大影響力的三家黨報與三家省級以上都市報在近十年間的報道作為研究對象,時間從2008年8月1日到2018年7月30日。

在報道檢索方面,使用慧科新聞搜索研究數據庫,以“廣場舞+糾紛(紛亂、打擾、擾民、紛爭、沖突、亂象、噪音、不滿、治理、整治)”為關鍵詞進行標題搜索,共獲得相關報道1 276篇。再從中選擇報道數量較多又具有較大影響力的三家黨報(《南方日報》《長江日報》《解放日報》)與三家都市報(《南方都市報》《北京晨報》《新民晚報》),共120篇。剔除關聯度較低的報道之后,剩余88篇。

(二)類目構建

基于研究目的,參考相關文獻,本文將研究內容定為四個類目:報道數量、議題內容、話語主體、感情色彩。其中,報道數量體現了媒體對事件的重視程度,屬于報道框架的高層次結構;議題內容、話語主體、感情色彩是對報道話語結構的分析,屬于報道框架的中層次結構。其中,議題內容即媒體選取事件進行報道的角度,反映了媒體關注的不同側面;話語主體即報道中的主要信源,從中可以窺見媒體在進行相關報道時的預設立場;感情色彩即報道屬于正面報道、中性報道還是負面報道,代表了媒體在進行報道時的直觀立場。

(三)信度測試

本文先隨機選取40篇樣本,由兩位編碼員分別進行編碼,對編碼結果進行討論、修改并重新編碼,最終每個編碼類目的編碼員間信度均達到0.8以上,符合下一步正式編碼所要求的信度。

三、研究結果

(一)報道數量:黨報設置議程能力更強,都市報關注度更高

在本文研究的媒體和時間范圍內,三家黨報(《南方日報》《長江日報》《解放日報》)和三家都市報(《南方都市報》《北京晨報》《新民晚報》)相關報道時間分布如下。

從報道的數量上看,本文選取的都市報在2008~2018年相同時間段內的報道數量為58篇,超過黨報30篇。而媒體上特定事件的報道數量,可以反映媒體對該事件的重視程度[11]。

數據顯示,一方面,在選取的6家媒體中,《南方都市報》在2012年率先刊載了廣場舞糾紛事件的報道,可以推斷都市報比黨報更早關注該類事件;不僅如此,在2014年廣場舞糾紛事件迎來報道高峰之后,都市報在接下來的幾年間對該類事件保持著持續的關注,而黨報在2014年后則鮮有關于廣場舞糾紛事件的報道,這符合黨報更關心國家大事而都市報更關注市民生活的預設。

另一方面,雖然都市報更早開始對廣場舞糾紛事件進行報道,《南方都市報》也是具有影響力的大報,但真正使廣場舞糾紛事件獲得普遍關注的,則是在2013年年底,黨報對相關事件的集中報道,引發了2014年的報道高峰,顯示了黨報強于都市報的議程設置能力。

(二)議題內容:黨報更具問題意識,都市報側重宣傳治理經驗

根據文本中廣場舞糾紛事件報道的側重點,確定每篇報道的議題。有的報道不止一個議題,對于有多個議題的報道在識別時,每篇報道取最多三個最突出的議題。相關數據統計如表2所示。

從報道的議題內容看,黨報更關注的議題是廣場舞管理工作的困境和呼吁有關部門加強廣場舞的管理。對管理困境議題的分析與討論,是從存在的問題出發,分析廣場舞管理的困境是由管理部門無法可依、管理部門難以懲罰數量眾多的廣場舞群體、廣場舞擾民缺乏標準難以認定、公共活動空間不足等深層次原因造成的,并且以權力機關機關報的身份(或借其他話語主體之聲)要求有關部門明確職責、加強管理。只有這些深層次的問題得到解決,才能長久地對廣場舞進行規范有效的管理。

相對于都市報,黨報對廣場舞糾紛事件站得更高,看得更加深入和長遠,這一點在黨報報道的感情色彩上也能體現出來,黨報的負面報道占比明顯高于都市報,證明黨報更敢于開展批評,更具問題意識。

而都市報在議題內容的選擇上,將管理工作和經驗作為側重點,更多地介紹和宣傳某地對廣場舞管理的成功經驗,與此同時,也更多地展現廣場舞參與者的文明參與和良好的精神風貌,試圖通過報道為其他管理部門提供可借鑒的經驗,同時通過源源不斷的文明參與案例對其他參與者進行“涵化”。

(三)話語主體與感情色彩:廣場舞糾紛事件存在報道失衡

話語主題方面,通過對報道文本進行辨識,統計如下。一篇報道中涉及多個話語主體的,每個話語主體都計入統計數據,相同主體多次出現則只記一次。

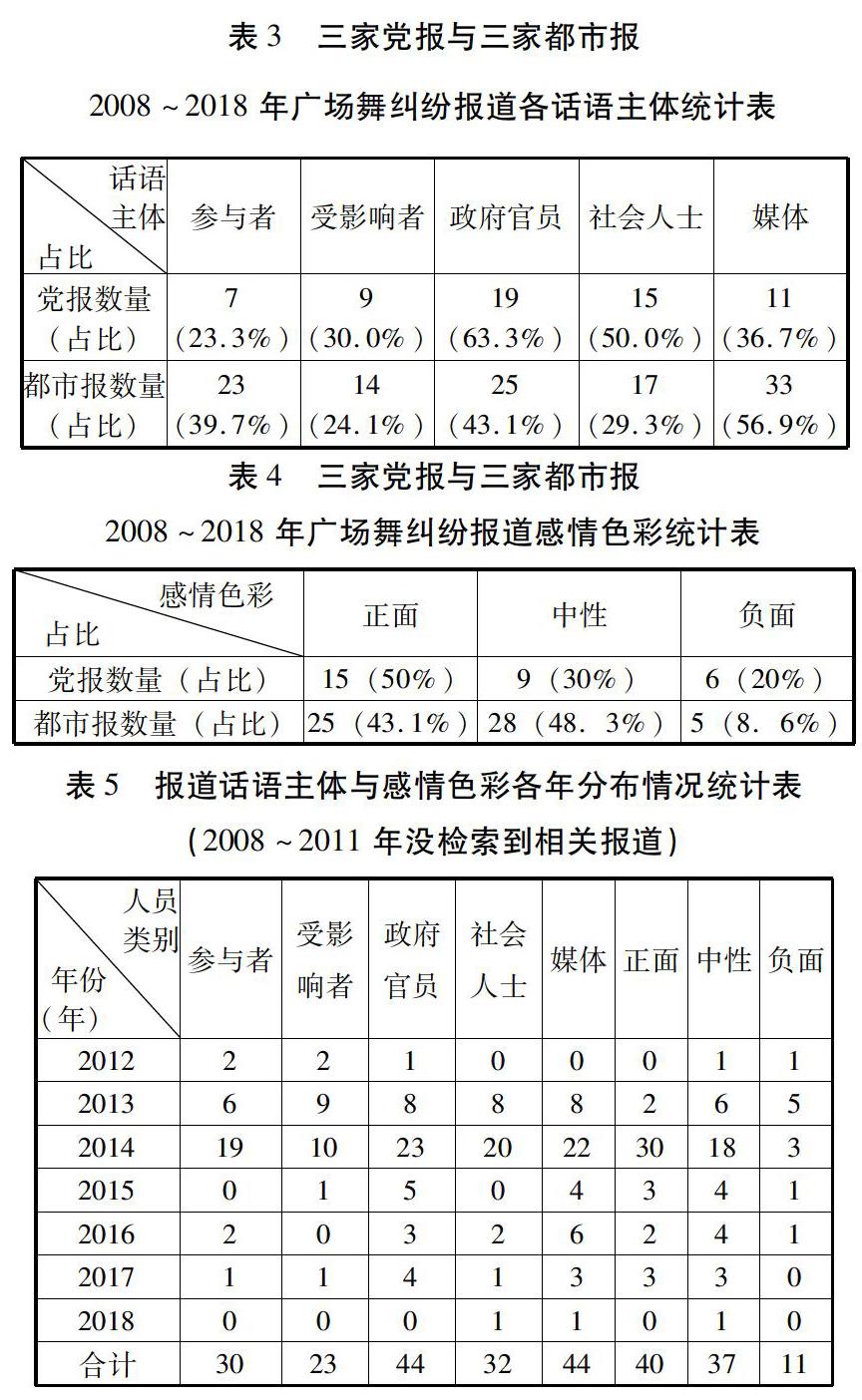

感情色彩方面,在爭議性事件中,也存在正面、中性和負面三種感情色彩,并且,對于爭議性事件,在報道文本中呈現的積極或消極的態度將對公眾的態度和認知產生影響。研究者一般將報道所持的肯定與積極的語氣或對所取得的成果的陳述與表達識別為正面的感情色彩;將報道所持的消極、批評、否定的態度或對相關問題的批判與指責識別為負面的感情色彩;在以上兩種態度均有出現時,將感情色彩識別為中性[7]。本文借鑒此方法對報道的感情色彩進行識別,并統計如表3、表4、表5所示。

本文研究認為,我國紙質媒體對廣場舞糾紛事件的報道失衡現象主要存在以下兩個方面,一是廣場舞參與者與受影響者失聲;二是報道的感情色彩失衡。

從話語主體的數量分布上看,黨報將官員和社會人士作為最主要的話語主體,且這兩個話語主體占報道數量的比重顯著高于都市報。而作為管理者的官員和包括專家、學者、科研機構、人大代表以及利益無涉者的社會人士,相對其他話語主體擁有更大的權力和更高的知識水平,這些話語主體雖然能更加理性和客觀地發聲,但應當注意的是,作為媒體報道中影響新聞內容的重要因素,話語主體可以反映報道中的視角選擇以及報道背后的權力意識[10]。黨報在秉持問題意識,客觀理性發聲的同時,也要警惕過度的精英主義取向可能導致的當事人的聲音被忽視。

從話語主體的時間分布看,參與者和被參與者在2014年以前還占有相當分量的話語權,但從2015年開始,這兩者在報道中幾乎處于失聲狀態。廣場舞參與者的失聲會使得他們的訴求和心聲難以被傳達,從而失去被外界理解和接受的許多機會,進而導致群體的污名化;而以官員、社會人士和媒體的聲音替代受影響者的聲音,也將使直接受到利益損害的受影響者的真實訴求被忽略,使他們的利益難以獲得保障。

感情色彩的失衡主要體現在正面報道、中性報道與負面報道的數量上。在2012年和2013年,中性報道和負面報道多于正面報道,但從2014年開始,正面報道突然增加,而負面報道卻在最近兩年銷聲匿跡。這里不能排除廣場舞治理取得的一些成效,以及媒體為了平衡之前的負面報道而增加的正面報道,也不否認媒體發揮輿論引導的職能,但需要警惕媒體輿論監督職能的喪失,在著眼微觀真實的同時不斷追求新聞報道的整體真實。

參考文獻:

[1] 陳陽.框架分析:一個亟待澄清的理論概念[J]. 國際新聞界,2007(4):21-25.

[2] Goffman,E.Frame Analysis:Essays on the Organization of Experience,Philadelphia:University of Pennsylvania Press.

[3] 張洪忠. 大眾傳播學的議程設置理論與框架理論關系探討[J].西南民族學院學報(哲學社會科學版), 2001,22(10):88-91.

[4] Lippman,W.Public Opinion[M].New York:The Free Press.

[5] 臧國仁.新聞媒體與消息來源——媒介框架與真實建構之論述[M].臺北:三民書局,1999.

[6] 周伊晨.框架語境下的把關人——以人民日報和紐約時報關于德班氣候大會的報道為例[J].青年記者,2012(17):13-14.

[7] 吳果中, 周瑾靚.“患者失語”與“報道失衡”:醫患沖突事件報道框架的實證分析[J]. 湖南師范大學社會科學學報, 2014(3):141-145.

[8] 汪新建,王驥.醫患糾紛媒體報道框架及其對醫患信任的影響——以《人民日報》和《健康報》為例[J].南京師大學報(社會科學版), 2018,215(1):77-86.

[9] 羅以澄, 陳剛.論新聞媒體對爭議性事件的報道框架——以“華南虎照片”事件為研究對象[J].當代傳播(漢文版), 2008(4).

[10] 王貴斌, 張建中.媒介、社會真實與新聞文化的建構[J].當代傳播,2004(1):30-31.

[責任編輯:艾涓]