淺談非連續性文本之關聯

摘?要:對非連續性文本閱讀能力的重視引起了中學語文閱讀教學的一系列變化。本文圍繞中學語文教學和測試中對非連續性文本特點認知的變化,認知非連續性文本中材料之間的有機關聯;分析近年實用類文本中非連續性文本的關聯模式,并在此基礎上,探討認知關聯模式對于中學語文教學培養學生信息素養的意義。

關鍵詞:非連續性文本;關聯;導航能力

非連續性文本這一概念源于國際學生評估項目(PISA),該項目是由經濟合作與發展組織(OECD)進行的國際性教育評估監測項目,測試對象為15歲在校學生(相當于我國的義務教育階段),測試內容包括閱讀、數學與科學素養。非連續性文本為PISA閱讀測試中采用的一種測試文本。

一、 非連續性——由一類文本到一種關系

但究竟什么是非連續性文本,早期更多研究是從外延闡釋非連續性文本的樣式,即借鑒PISA原文中的例證,以列舉的方式來說明何為非連續性文本,這一觀點認為非連續性文本是以表格、圖表、圖解文字等形式呈現的文本,即非連續性文本指的是一類文本的特征。然而,隨著與中學語文閱讀語境及測試的結合,越來越多的研究者提出,非連續性文本應是多元信息(含文字、圖表、符號、圖畫等)組合而成,張年東、榮維東在《從PISA測試看課標中的非連續性文本閱讀》一文中,更是直接將由純文字構成的信息組合文本納入非連續性文本之中,從而拓寬了非連續性文本的內涵,進一步使非連續性文本從學理上融入了中學語文教學語境,讓它從舶來品變成在本土中學語文教學中一類常見文本,至此,非連續性不再僅指一類文本的特點屬性,更是指多重文本的組合方式。

從單一的非連續性文本考查走向非連續性文本的多重文本復合考查,是信息時代對閱讀者素養的要求。首先,網絡時代信息的呈現方式多為片段化,而閱讀者的閱讀方式也相應碎片化,因此在《普通高中語文課程標準(2017年版)》中的“實用性閱讀與交流”學習任務群的學習目標與內容中提出,將“網絡新媒體(包括比較復雜的非連續性文本)”列為學習的具體內容;其次,這一閱讀素養的提升并不僅止于與一般性的網絡閱讀接軌,更是強化從海量信息中搜索、定位有效信息,并進行概括、理解、評價,“閱讀實用類文本,能準確、迅速地把握主要內容和關鍵信息,對文本所涉及的材料有自己的思考和評價”;再次,在信息素養上,著力培養學生的關聯能力和整體觀。同樣,在《課標(2017年版)》中明確提出,“能比較兩個文本或材料,能在各部分信息之間建立聯系,把握主要信息,分析、說明復雜信息中存在的多種關系”“能從多篇文本或一組信息材料中發現新的關聯,推斷、整合出新的信息或解決問題的策略、程序和方法,并運用于解決自己學習和生活的相關問題。”這兩個要求都明確指向了將碎片化信息重組后建立關聯,并加以運用。

隨著對非連續性文本特點和作用認知的變化,近幾年高考全國卷試題中的非連續性文本考查樣式也相應地發生變化。2017以前,非連續性文本的考查主要出現在語言文字運用模塊中,考查樣式為數據圖表、圖示、圖片,具體題型有圖文轉換、根據數據得出結論,根據圖片闡釋其內在含義,如徽標題。這類注重非連續性文本考查片段化特點明顯,信息量、閱讀量均不大。從2017年開始,在全國卷的實用類文本閱讀中啟用非連續性文本閱讀,這類文本一般由2至5則材料構成,材料中具有一定比例的原始意義上的非連續性文本素材,如表格、圖示,也含一定的純文字片段,另有由連續文本和非連續性文本共同構成的單篇混合文本,以上種種混搭構成新的文本。2018年、2019年的全國卷均延續這一考試文本。

王曉誠認為可以多重文本來命名此類文本,但是多重文本指的是主題相同或相似,但由不同作者撰寫或在不同時間出版,通常文本之間的關系不明顯或者比較松散,甚至有可能是互相矛盾的。(《PISA閱讀素養評估的特征解讀》)很明顯,用這一概念不足說明這類重構后形成的文本的特點。在上文所提及的這類文本中,材料以群文的方式出現,但是材料的編排又不僅止于圍繞某一話題搜集相關材料,而是按照一定關系進行重新組合。

多重文本材料之間的組合關系引起了許多人的注意,也對它們之間可能存在的關聯及其作用提出了疑問。蔣長蘭認為非連續性文本研究中存在一個不足是“不能明晰非連續性文本中不同對象之間的關聯”(《非連續性文本及教學研究問題檢視與探討》),而趙寧寧提出了解圖表和不同文本組合形式,明確各部分組織的意義,對于建構非連續性文本的閱讀心理模型至關重要(《非連續性文本閱讀能力指標初探》)。

基于以上分析,本文將重構后的多重有機文本,稱為復合文本,這一概念體現的是同一主題,零散材料之間的有機關聯。從材料編制者的角度而言,需具備在閱讀海量信息時清晰的導航能力;從閱讀者來看,則需重構閱讀的思維路徑,即認識到文本材料總要基于一定的邏輯進行謀篇布局,高中學生在閱讀此類文本時應該認識到材料背后的邏輯架構。

二、 以2017~2019年高考實用類文本閱讀試題為例分析其關聯

在不連貫當中尋找關聯之處,把看似無序、混亂的文本整理為有機的整體,這是閱讀復合文本的心理圖式,也是真實閱讀場景中的必備能力。

復合文本材料以其特定的邏輯組合方式,在海量的信息中搜索材料之后進行謀篇布局,組合的重心是信息搜索的出發點,以闡明某個問題為任務驅動點,將原本屬于不同文本的材料重合組合之后形成新的復合文本。不同的材料組織者根據各自的信息需求采用不同的組合邏輯,因此在復合關系上呈現出多樣化特點。以2017~2019年高考實用類文本閱讀試題為例分析其復合關系如下:

(一)多元立場型

以2018年新課標全國Ⅰ卷中實用類文本材料為例,這一文本材料圍繞著以量子通訊為代表的中國科技,選取了《人民日報》《自然》《讀賣新聞》中的三則相關材料組合成復合文本。把握其中相似和相沖突的部分,在這基礎上讀懂不同文本的觀點立場,并進一步探討其形成原因,設題重在考查學生的批判性思考能力,即從不同的信息中甄別出不同作者的立場。

(二)問題型關聯

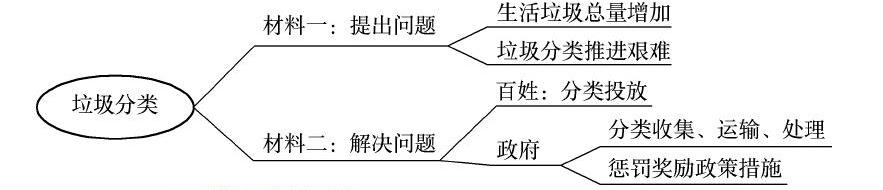

問題性關聯指的是以問題的提出、解決建立關聯。其中包括多角度對問題加以考量和斟酌,提出問題產生的背景原因,給出解決問題的細化方案,也可給出解決問題可供參考的具體案例。如2017年全國Ⅱ卷以垃圾分類為核心話題,兩則材料各司其職,材料一提出問題,生活垃圾總量增加,垃圾分類推進艱難,材料二提出解決問題的方案,百姓做到分類投放,政府做到分類收集、運輸處理及制定獎懲措施。

(三)思辨型關聯

這一關聯強調對核心話題進行全面的審視,涉及其正面意義作用,也不回避其中存在的弊病。如2018年全國Ⅱ卷,以知識產權為核心,涉及其保護和轉化,分別探討了其保護的意義和存在的問題,和轉化所帶來的好處及存在的問題,以呈現對中國當下知識產權保護的較為全面的認識。

(四)情境學習型

這一關聯將新知識的學習與它的具體運用情境相結合,強調學以致用。以2019年新課標全國I卷為例,通過材料一和材料二了解什么是可移動文化遺產的保護,再結合材料三中毛里求斯歷史檔案文件的修復這一運用情景,形成前后呼應的知行合一情境學習型關聯。

情境學習型關聯將學習與運用融為一體,考查的重點從文本內部走向具體的運用情境,有效地考查了學生運用新知識的能力。較之以信息篩選、提取、整合為主的考查方式,情景學習式關聯更為貼近當代學習型社會的特征,對學習者提出更為全面靈活的要求。

綜上,復合文本中的邏輯架構可依據不同信息收集任務而采用不同的樣式,亦可因對對象認知和運用的不同要求而呈現出多樣化的面貌。從認知層面來說,對事物認知層次角度多樣化,可以從不同側面豐富對事物的認知,也可以從利弊兩面權衡所認知事物;從應用層面來說,重視解決現實問題,突出信息的實用性。從認知和運用兩個層面架構起多元的邏輯框架,使信息重組的可能豐富多樣。

三、 對于教學與閱讀的啟示

培養學生的信息重組建構能力。在真實的信息搜索情境中,通過信息導航架構的建立,篩選并整合信息,形成多樣化復合文本(這其中可能包括純文字的連續文本,以圖片、表格形式存在的非連續性文本,可能還包括超文本的影像、聲音等),并能對所搜集整理的文本質量進行評估。因此,在中學語文教學中應適度地轉換角色,讓學生由復合文本的閱讀者變為復合文本的編制者。由學生借助互聯網各類導航工具自行搜索相關材料,并按一定邏輯進行整合編制,這不但有助于提高其對信息的宏觀把握能力,而且也能增強對信息質量的判定能力。外在的信息搜索工具與內在的信息導航素養的相結合,達到快速高效地搜集整合信息。

鼓勵進行多樣化信息關聯建構。在零碎信息之間建立怎樣的關聯,并非一成不變。較之原創性的連續文本,信息時代更重要的是根據不同需求,對已有信息進行再加工。在加工過程中,原料是源自不同原發性文本、不同背景的材料片段,粘合劑則是關聯邏輯,讓原來的材料在新的文本中找到自己的位置,為我所用,根據什么原則去搜集信息,又根據什么邏輯編排信息,都將產生新的邏輯架構,因此邏輯架構并非一成不變,而是根據不同的需求呈現出多樣化的特點。

四、 總結

綜上,了解復合文本中材料之間的邏輯架構,其教學意義并不僅在于閱讀過程中保持有機整體感,更在于有效地提升學生的信息導航能力,指導其沿著既定的邏輯架構搜集到已有信息并通過再加工形成新的復合文本。因此,認識非連續性文本中的關聯邏輯,不僅是閱讀此類文本的心理模型,更是為了培養信息再加工能力。從被動地閱讀到主動地再加工,從學習已有信息,到整合有效信息,這對培養個體信息素養具有重要意義。

參考文獻:

[1]張年東,榮維東.從PISA測試看課標中的非連續性文本閱讀[J].語文建設,2013(5).

[2]中華人民共和國教育部制定.普通高中語文課程標準(2017年版)[S].2018.

[3]王曉誠.PISA閱讀素養評估的特征解讀[J].首都師范大學學報(社會科學版),2019(3).

[4]蔣長蘭.非連續性文本及教學研究問題檢視與探討[J].教學與管理,2016(6).

[5]趙寧寧.非連續性文本閱讀能力指標初探[J].中國考試,2018(8).

[6]教育部考試中心.高考文科試題分析(語文、數學、英語分冊)2019年版[M].北京:高等教育出版社,2018.

作者簡介:

張淑妮,福建省廈門市,廈門雙十中學。