淺談對彈玻璃球的指法的研究與探索

曾建新

摘 ?要:體育來源于生活,而生活的升華來源于創造,對孩子們來說,體育教學不僅僅是傳授給他們規定的姿勢、動作,而更在于孩子們掌握基本姿勢、動作后的不斷思考和創新。20世紀80年代,我國的教學改革已經朝著素質教育的方向努力,對培養學生學會學習,確立學生在教學過程中的主導地位進行了積極有益的探索和改革,教學過程中涌現了重視學生生動、活潑、主動地學習。重視學生成功與發展,經理論概括形成新的教學模式。

關鍵詞:手法 ?技巧 ?彈玻璃球

中圖分類號:G80 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:2095-2813(2020)02(a)-0230-02

著名教育家陶行知在《生活工具主義之教育》一文中強調指出“創造的教育,是以生活為教育,就是生活中才可求到教育”,他還主張教、學、做相結合,強調在做中教,在做中學。長期以來,體育課程教學從動作的學習到場地器材的配置、規格,都是競技化、成人化的,很少考慮學生的興趣、需求和可接受性。特別是體育課程沒有考慮到不發達地區教育的實際情況,使得體育教學大綱所規定的教學內容很難執行,缺乏地方、民族和學校的特色。

1 ?彈玻璃球的指法的研究與探索

1.1 彈玻璃球的指法的研究

彈玻璃球,在我國民間作為兒時的游戲一直盛行不衰。許多人都曾從這種簡易的游戲中得到無窮的童年樂趣。2001年1月,由彈玻璃球演變而來的指彈球運動正式被國家體育總局立項,成為目前世界上最小的球類運動。別小看這小小的指彈球,它不僅成為我國立項的體育項目,更重要的是它填補了世界上沒有中國人發明的球類運動項目的空白。

1.2 彈玻璃球特別適合農村

作為一名體育教師,身處福建省北部山區,經濟實力相對落后,體育場地設施不齊全,但有豐富的泥土地資源,為開展“彈玻璃球”運動提供了有利條件,也為開發地方課程,因地施夷,因材施教奠定了基礎。

(1)十指連心,手部的靈活運動非常有利于身體健康的發展。醫學界認為:通過手部對球的拿、轉、彈、撥,使手部拇指少商穴、食指的商陽穴、中指的中沖穴等都能得到不斷的按摩,這些穴位直接影響身體的健康,同時還可以鍛煉視覺功能來精確瞄準。

(2)彈玻璃球特別適合農村和山區泥土地較多的中小學開展,而且有很強的趣味性,集強身、娛樂、競技為一體。所以在長期的實踐和教學過程中,彈玻璃球的手法又最為講究,因此把對幾種手法的研究與探索與大家共同探討一下。

手法一(如圖1):以手握拳,將食指、中指、無名指、小指卷起,同時將拇指壓在食指的第2節下,玻璃球置于食指與拇指之中,拇指發力,食指釋放拇指將玻璃球彈出。這種手法簡單易學,是初學者較為容易掌握與彈射的,它的好處在于便于拇指控制彈射的力度和準度,適用于短距離彈射;不足之處也是初學者易犯錯誤的是彈射時容易用手臂的力量而不止是拇指的力量,也就是俗稱的“沖彈”,被稱為違厲。這種手法在擊打對方的球時,往往球的運動軌跡與被擊打的球的軌跡是相同的,原因是我們擊球的部位是球的后中上部,所以這種手法擊出的球也被稱為“跟蹤彈”,也可以把這種手法視為司洛克中桿法的“中高桿”。

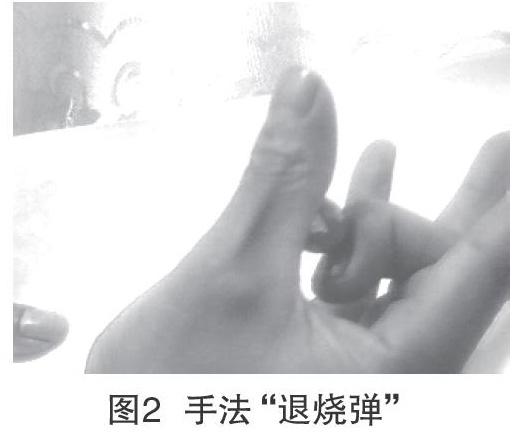

手法二(如圖2):拇指、食指、無名指、小指伸直,中指彎曲,玻璃球置于拇指與中指指甲中間,中指發力,拇指釋放中指將玻璃球彈出。這種手法也比較容易學,而且彈射的力度很強,準度很高,但初學者很難靠中指發上力量,拇指和中指的配合要十分協調。這種手法在擊打對方的球時,往往球的運動軌跡與被擊打的球的軌跡是相反的, ? ? ? ? ? ? ? ? ?原因是我們擊球的部位是球的后下部,所以這種手法擊出的球也被稱為“退燒彈”,也可以把這種手法視為司洛克中桿法的“中低桿”。

手法三(如圖3、4):分為2個環節,首先食指、中指第一節內側夾住玻璃球,拇指、無名指、小指自然放松;再次食指、中指把夾住的玻璃球放在拇指關節的背面,同時食指第一節內側把玻璃球頂住,中指緊緊握住拇指的第一關節,無名指、小指成自然握拳狀態。中指、食指同時釋放拇指將玻璃球彈出。

前面2種手法比喻為原地的,手法三就可視它為助跑的,因為它在釋放的時候有一個球在拇指第一關節上強力滑行即“助跑”的階段,因此這種手法彈出的球強而有力,實用于長距離彈射,熟練此種手法后,準確度也極高。而且此種手法在彈射對方球時對母球的控制也靈活多樣,例如:擊打球的中后部,母球形成“定球”;擊打球的左半部分,母球向左側運行,擊打球的右半部分,母球向右側運行等,此種手法除了不能讓母球形成“退燒彈”,可以讓母球往其它任何地方運行。因此在教學過程中,能熟練運用此種手法的學生,往往被稱為“高手”。此種手法熟練后也被稱為“綜合彈”。

2 ?結語

以上3種手法就是本人在教學過程中,從對指法的研究與探索得出的體會和看法,當然在不斷深入的過程中,一定還會有更多的新的手法等著我們去研究和探索。

參考文獻

[1] 劉勵操.創造教育新論[M].北京:中國少年兒童出版社,2001:7.

[2] 季瀏.體育與健康課程標準解讀[M].武漢:湖北教育出版社,2002.

[3] 教育部體育衛生與藝術教育司,中國學校體育研究會.新世紀學校體育改革探索[M].北京:人民教育出版社,2005.

[4] 夏思永.體育教學論[M].重慶:西南師范大學出版社,2003.

[5] 李明,張世林.學校體育測評理論與方法[M].北京:人民體育出版社,2002.