組織新生態,增值與運營并進

魏浩征

在過去的十幾年中,有關勞資關系的困擾幾乎是所有企業的痛點,但是從2018年至今,出現了一個新現象——企業的痛點轉移了,話題開始聚焦于另外兩個領域:財稅與組織創新。尤其是從去年社保由稅務局征收的政策出臺實施開始,財稅的話題在HR圈中被廣泛熱議。同樣也是從去年開始,關于組織創新、組織變革的話題也逐漸進入了大眾視野。

國家發改委頒布的最新《產業機構調整指導目錄》中,將“人力資本服務”提升到了一個更高的概念,叫做“人力資本增值”,大家開始討論人力資本的問題。單純的勞動關系也是一個重要的話題,從勞資關系過渡到財稅,從財稅再到今天的組織創新,有著一定的沿革邏輯和發展脈絡。

產品時代不再

以勞達laboroot集團的發展為例,過去12年來,我們看重的是產品,只解決企業方的勞資問題,研發某個具體的產品,為企業解決某個具體問題;然后將產品分門別類,比如勞資問題、財務問題、招聘問題、股權問題等等。過去,按職能劃分問題類別,是一種典型的產品思維。所謂產品思維就是提供每一種產品的背后,都代表著某一專項服務。

但在最近幾年,大家可以感受到一個巨大的變化:單純運用產品思維,已經很難解決當下所要面臨的挑戰。現在,要解決問題,就必須看到問題的本質。例如,在前段時間,某外資企業在某地的子公司近3年的業績逐年下降。投資方、董事長最初的想法很簡單,只是想換掉CEO,認為是企業的領導者出了問題。

筆者在深入接觸后,對此產生了疑問,為什么一家企業可以在3年時間里持續走下坡路?這種現象背后的本質到底是什么?假設企業戰略沒有問題,那么最終出現問題的,一定是企業的組織能力。于是,在幫助企業解雇CEO之前,我們做了另外一件跟勞動法完全無關的事情:一次徹底的財務審計。審計時發現的問題非常嚴重,涉及企業CEO、CFO、CHO三個人的重大問題,而后延伸到整個企業高管內部的合規和財務問題。由此看來,勞動法問題的背后都可能歸結為財務問題。然而,此時企業的核心痛點已經不再是如何將這三人解雇,而是如何去重構組織模式。在廣大企業管理者的眼中,并不會對勞動法、財稅或是人力資源方面的問題進行區分,企業管理的核心問題是如何把公司做好,這是一個綜合性、系統化的問題,我們稱之為“場景需求”。

因此,不論是甲方還是乙方, HR、財務還是人力資源服務公司,未來大家要去解決或者輸出的,不是某個專業也不是某個產品,而是針對某個場景,提供系統化、綜合性的解決方案。

驅動企業發展的關鍵

今天這個時代要求多元化、跨界、復合型,有一個非常重要的觀點,即:場景,遠比產品更加重要。

未來,我們必須在某個場景下,系統性地解決某類問題。HR、財務、法務的未來絕對不是企業的職能角色,而是經營角色,需要在某個場景下幫助企業老板更好地經營企業。也就是說,不能只擁有單獨的專業思維,或者是職能部門的思維,而應該具備場景思維。同時,場景思維背后的理念,正是人力資本的概念。

在過去中國經濟高速發展的近20年,只要膽子稍微大一點,遍地都是機會。但當整個市場經濟、法規制度等各個方面日益健全,市場競爭越來越激烈、越來越透明時,單純靠貨幣資本去驅動一家公司,甚至驅動一個產業,就會變得舉步維艱。

因此,最終驅動企業發展的關鍵取決于人。在管理界有一個非常有名的理論——楊三角理論:企業持續成功=戰略×組織能力。

首先,戰略正確是企業發展的前提。譬如諾基亞,在智能手機時代生產傳統手機,無論產品再怎么好,最終的結局也注定是失敗。

其次,就是組織能力。在戰略正確的基礎上,企業要想持續成功,剩下的唯一問題就是組織能力。雖然戰略不完全正確,但通過強大的組織能力,讓人才能夠把才能充分發揮出來,甚至可以幫助企業及時調整和改變戰略。所以,企業的成功歸根結底取決于人才的力量,人才對企業的驅動力絕對要遠遠超過貨幣資本。

如何打造一個強有力的組織,如何讓團隊變得非常強大,非常有戰斗力?可以歸納為最重要的三個方面:

●企業文化

企業文化可能看起來難以把握,但其實是一件非常簡單的事,可以思考以下問題:我們為什么要成立這家公司?公司存在的價值是什么?員工為什么每天來工作?僅僅是為了獲得物質回報嗎?如果答案是“是”,在管理學上有一個非常經典的理論,叫作“胡蘿卜加大棒”,即完成指標就發獎金,完不成就必須受到處罰。“胡蘿卜加大棒”是普通企業常用的管理方式,但當企業文化深入人心時,“胡蘿卜加大棒”的方式就毫無用武之地了。

●激勵模式

關于激勵模式,這里不得不提到華為,任正非曾說過:“只要企業給員工分錢的模式是對的,公司就一定能獲得成功。”

當然,激勵模式的背后也不僅僅只有分錢這一件事,物質激勵只是其中一個方面,更重要的,還有精神層面上的激勵。因為每個人都需要被肯定、被認同。在工作中,能否充分發揮價值,能否獲得成就感等,這些精神方面的激勵會比物質層面的驅動力更加強大。

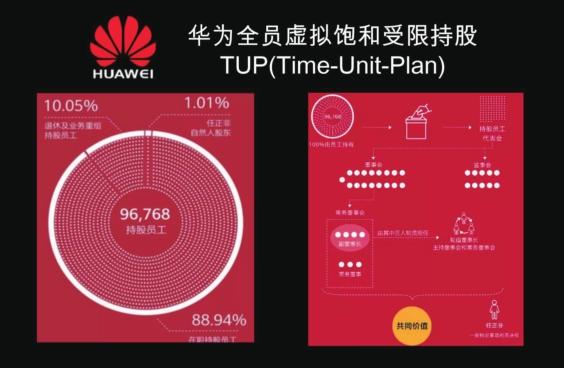

說到激勵機制,分錢的辦法,華為在國內企業中可謂穩坐頭把交椅。以華為的股權模式為例,從創業至今,華為仍未選擇進入資本市場,而任正非作為華為的創始人,卻只有1.01%的股權。更有意思的是,有10.05%的股權屬于那些被“內部強制退休”的員工,88.94%的股權屬于在職員工。

除了股權分配之外,華為還花費了大量的精力物力,聘請了全球最頂尖的咨詢公司和律師事務所,為華為量身打造了一套非常復雜的分配體系,用四個詞來歸納概括,叫作“全員、虛擬、飽和、受限持股”。其中,“全員”,即全體員工持股;“虛擬”,即非法律意義上的在工商局登記的股東,持有股權但不具備真實股東所具備的投票權;“飽和”,即每個員工在華為的持股都有封頂,崗位等級不同,有不同的封頂值,也就是存在一個非常嚴格的崗位集體性;“受限”,即不能對外轉讓,如果你離開華為,華為有權單方收回這份股票。

所以,今天華為的成功,除了企業文化的助力之外,更得益于它強大的分配體系。事實上,華為在給員工分錢的時候,也不是絕對按照1:1的股權所有進行的,而是將員工為公司創造的利潤來源分為兩種——“出錢的”和“出力的”。

在這兩者創造利潤相同的情況下,出錢的員工與出力的員工所得到的分紅比例是1:3,這就是華為對人力資本的看重,并不是簡單地依賴股權,而是真正激勵為企業創造價值的“奮斗者”!

以上是華為的利益分享機制,非常值得企業和HR們去思考。華為對人力資本的重視,早已不是一句口號,而是扎扎實實地落地在公司的激勵模式和分配體系中。

●組織模式

關于組織模式。其實談的就是企業與每位員工之間的關系。組織本身是冗余龐大、科層制、審批制度繁雜,還是靈活、扁平、充分授權?這個時代,要求每個組織都能夠更快速地響應客戶的需求,所以要把企業做輕做小,這其實也是當下的一種趨勢。

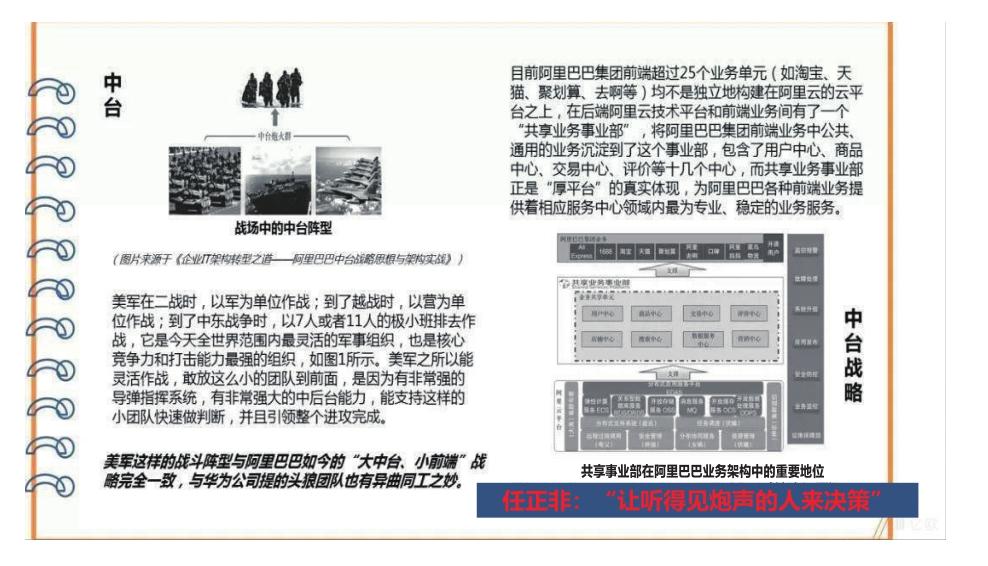

以阿里巴巴為例,它的組織模式可以概括為一句話,即“大中臺、小前臺”。這意味著所有企業前端的業務單元都很小、很獨立、很靈活,但權限卻很大。任正非講過,“讓聽得見炮聲的人來做決策”,講的就是充分授權的問題。所謂的授權,不外乎財權和人權。

再深挖組織模式,就是人力資源公司及HR們比較熟悉的一個話題——用工模式創新。譬如勞動關系、非全、派遣與外包,以及新業態及平臺用工模式下的新“靈活用工”。

在新業態下,企業整個用工模式的創新,一定是建立在上層的企業文化、激勵模式、組織模式已經做好充分制度準備的前提下,若上層沒有入口,直接進行下層的用工模式創新,就很難取得成功。

在新業態下,在新“靈活用工”模式下,結合最新的稅法,應將個人的收入從薪酬、工資薪金、勞務報酬等一系列帶有鮮明雇傭性質的報酬,全部變成經營所得的概念。