Hg2+對中國鱟幼體急性毒性及MT的誘導效應

鮑虞園,葉國玲,鐘金香,陳海剛,李銀康,關杰耀,頡曉勇,*

1. 中國水產科學研究院南海水產研究所,農業農村部南海漁業資源開發利用重點實驗室,廣州 510300 2. 上海海洋大學水產與生命學院,水產種質資源發掘與利用教育部重點實驗室,水產科學國家級實驗教學示范中心,上海水產養殖工程技術研究中心,上海 201306 3. 廣東省土地調查規劃院,廣州 510075 4. 北部灣大學海洋學院,欽州 535011

汞(Hg)是一種廣泛而持久存在的有毒重金屬污染物,是人和其他動物的非必需元素[1-2]。汞被聯合國環境規劃署列為全球性污染物,是除了溫室氣體外唯一一種對全球范圍產生影響的化學物質,具有跨國污染的屬性,已成為全球廣泛關注的環境污染物之一[3]。自然水體中的汞主要源于大氣沉降和未經處理的工業廢水(冶金、化工和顏料等)、生活污水、含汞農藥、化肥及糞便等[4-5]。雷富等[6]對北部灣近岸海域海水中重金屬污染的調查中發現,汞含量變化范圍為0.013~0.237 μg·L-1,平均值為0.043 μg·L-1,超標率為19.6%,存在潛在生態風險。水環境中的汞不能被生物降解[7],會通過抑制水生動物抗氧化酶活性來影響其防御系統[8],引起機體損傷[9],短暫暴露于高濃度汞會導致水生動物產生應激反應、免疫力降低和代謝紊亂,并妨礙其生長和發育[10-11]。低濃度汞也具有很大毒性,水生動物通過呼吸和攝食等行為富集水體汞[12],轉化為毒性更大的有機態,通過食物鏈危害人畜。20世紀50年代,日本水俁市周圍海域被工廠廢液中甲基汞大量污染,食用魚、蝦和蟹等水產品的人們出現水俁病[13]。這證明了汞被水生生物吸收后不僅危害這些生物自身的生長繁殖,而且可以通過食物鏈進入人體,進一步危害到人類的健康和生存。

金屬硫蛋白(metallothionein, MT)是一類普遍存在于生物體內的低分子量(6~7 kDa)、富含半胱氨酸、熱穩定性和可誘導型非酶蛋白[14]。MT的主要特點是在轉錄水平上易被環境中的重金屬所誘導,而且這種誘導與重金屬濃度具有相關性,可以反映環境中的重金屬含量水平[15]。Fang等[16]的研究表明,汞暴露顯著改變了四角蛤蜊消化腺外套膜和鰓中的MT mRNA的轉錄,MT含量隨Hg2+劑量上升而上升。因此,通過監測生物體內MT含量變化,可預測生物體受重金屬暴露的狀況和重金屬的污染壓力[17]。MT可作為重金屬污染物、潛在重金屬污染暴露和毒性效應早期預警的主要生物標志物,以及作為環境中重金屬污染脅迫與風險評價以及監測的分子生態毒理學診斷指標。這對制定預防性的管理措施和及時監控環境污染具有重要的指導意義。

中國鱟(Tachypleustridentatus)是具有極高經濟價值、藥用價值和科研價值的古老“活化石”[18],現主要分布在我國北部灣海域。近30年來,因為人工大肆捕殺造成了中國鱟數量急劇降低,而環境污染也使其繁殖生態環境遭到嚴重破壞,該物種瀕臨滅絕。2019年3月,世界自然保護聯盟(IUCN)正式將中國鱟在IUCN紅色名錄中的等級從原本的數據缺乏更新為瀕危。目前該物種的生態毒理學研究匱乏,本研究采用靜水生物測試法研究了汞對中國鱟幼苗的急性毒性,同時測定了急性暴露96 h后幼鱟體內MT含量的變化,目的在于了解Hg2+對中國鱟幼苗的安全濃度并初步探討MT的解毒效應和作為重金屬污染生物標志物的可行性,針對自然水體對幼鱟的安全性進行風險評價,同時為漁業部門制訂水質標準提供理論參考依據。

1 材料與方法(Materials and methods)

1.1 試驗材料

中國鱟幼苗:于2018年5—10月在中國水產科學研究院南海水產研究所湛江中國鱟研究基地人工繁育所得。選擇反應靈敏、大小一致的中國鱟幼體在室內水族箱中馴養7 d用于試驗,經測定,供試幼鱟個體鮮質量為(0.028±0.002) g,頭胸甲寬(0.581±0.026) cm。

實驗用水為經過濾消毒的自然海水,鹽度為27~30,pH為7.6~7.8,溶氧不低于4 mg·L-1,水質符合《漁業水質標準》(GB11607—89)[19]。實驗所用HgCl2為分析純(國藥集團上海有限公司);預先用去離子水配制為1 g·L-1的母液,于4 ℃保存,實驗時用海水進行稀釋。

1.2 實驗設計與樣品采集

實驗在光照培養箱中進行,溫度為26 ℃,晝夜時間比14 h∶10 h,采取靜水生物測試法,實驗期間不更換實驗液,為確定實驗用液質量濃度的大致范圍,先進行預實驗。預實驗的HgCl2質量濃度設定5個梯度,分別為0.005、0.05、0.5、5和50 mg·L-1。根據預實驗結果24 h絕對致死濃度(24 h-LC100)及96 h最大非致死濃度(96 h-LC0)確定正式實驗濃度范圍,按等對數間距設立6個實驗組(0.500、0.997、2.000、3.990、7.962和16.00 mg·L-1)及1個對照組,每組3個平行。每個平行組放入10只幼鱟。試驗過程中,前8 h連續觀察幼鱟的行為狀況和中毒癥狀,記錄個體的死亡時間及死亡數,及時撈出死亡個體。死亡的判斷標準為用玻璃棒連續觸碰剌激個體無任何反應即視為死亡。

根據《漁業水質標準》(GB11607—89)[19]中汞濃度≤0.0005 mg·L-1,同時結合急性毒性實驗的96 h半數致死濃度(96 h-LC50)設置實驗組質量濃度為0.005、0.025和0.250 mg·L-1和對照組,每組3個平行,每個平行放置60尾中國鱟幼苗,整個試驗持續96 h,試驗期間不投喂。在試驗進行0、24、48、72和96 h時從每個燒杯中取幼鱟活體10尾,放入清潔海水中,洗去表面的污垢和重金屬,放入離心管,置于-80 ℃超低溫冰箱中,以備測定MT。

1.3 MT含量測定

將凍存的樣品于低溫下解凍,用預冷的生理鹽水沖凈,再用濾紙吸去表面水分,稱取適量的樣品,按m∶m=1∶10加入4 ℃預冷的生理鹽水,在冰浴條件下,用超聲波進行勻漿。勻漿液用冷凍離心機在4 000 r·min-1下離心10 min,取上清液置于4 ℃下保存,24 h內測定完畢。

采用酶聯免疫吸附法(ELISA)測定MT含量[20]。試劑盒購自南京建成生物工程研究所,操作按試劑盒說明進行。試劑盒在室溫放置30 min后打開,首先用標準品稀釋液稀釋標準品,測定吸光值,繪制MT標準曲線;然后向酶標板依次加入待測樣品、生物素標記的抗-MT抗體、鏈霉親和素-HRP;酶標板經洗板機洗板后,加顯色劑,振蕩混勻后,避光顯色10 min;加終止劑50 μL終止反應;10 min內用Biorad xMark酶標儀在450 nm波長測定吸光值,根據標準曲線計算MT含量。

1.4 數據處理

用SPSS 22.0對所得數據進行分析統計,利用概率單位法計算出24、48、72和96 h的LC50,求出死亡率概率單位與實驗液質量濃度對數的回歸方程[21];安全質量濃度(mg·L-1)按下式計算[22]:

目前,鉀肥市場總體供應量減少,但鉀肥需求支撐較弱,新單采購意愿不強。復合肥企業正處于秋季備肥生產周期,將對鉀肥市場起到需求支撐作用;全球鉀肥市場供給偏緊,貿易商探漲可能仍存。預計短期內國內氯化鉀價格將高位持穩,重點關注國內鉀肥大合同談判情況。

采用單因素方差分析(One-way ANOVA)和Duncan’s多重比較法對不同濃度組間的MT含量數據進行差異顯著性檢驗(P<0.05為差異顯著)。

2 實驗結果(Results)

2.1 中國鱟幼體的中毒癥狀

實驗開始后,不同質量濃度實驗組的中毒現象存在明顯差異,具體表現為濃度為0.500 mg·L-1和0.997 mg·L-1的HgCl2溶液對實驗個體的毒性作用不明顯,與對照組基本相同,受試個體在入液后沒有表現明顯的不適反應,于容器中仰泳3~5 min后靜置于試驗容器底部,少數緩慢游動或爬行;而16.000 mg·L-1濃度組中實驗個體的中毒癥狀明顯,受試個體入液后顯得十分不安,在燒杯內上下游動,時有與杯壁碰撞現象,經過約40 min適應才趨于安靜、沉于底部。濃度為0.500 mg·L-1和0.997 mg·L-1實驗組幼鱟24 h內無明顯異常和死亡,24 h后個別幼鱟活動緩慢,甚至不活動,逐漸出現個體死亡。其他濃度組實驗個體隨著時間延長,在容器內的活動能力明顯減弱,伏于底部,活動頻率顯著降低。實驗開始后8 h,16.000 mg·L-1濃度組個體僅附肢尚可顫動,對外界刺激(用玻璃棒刺激)反應也變得較為遲鈍,約10 h,16.000 mg·L-1濃度組首先出現死亡現象。濃度為2.000、3.990和7.962 mg·L-1的實驗組經過3~5 h后才陸續出現死亡。死亡個體腹部微微翹起,附肢逐漸松弛呈伸展狀,鰓書呈打開的書本狀。

2.2 Hg2+對中國鱟幼體的急性毒性

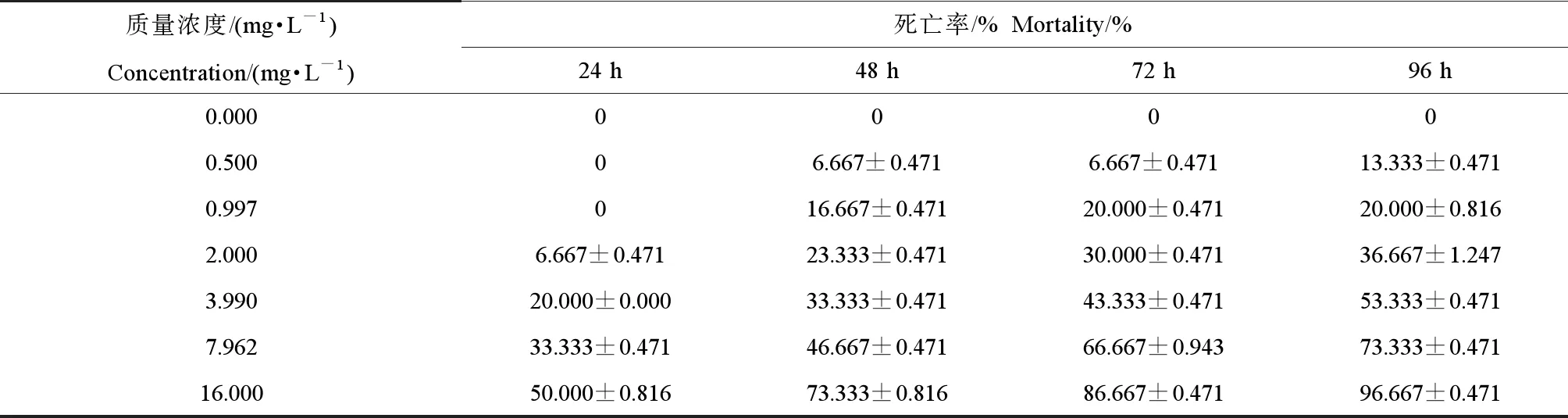

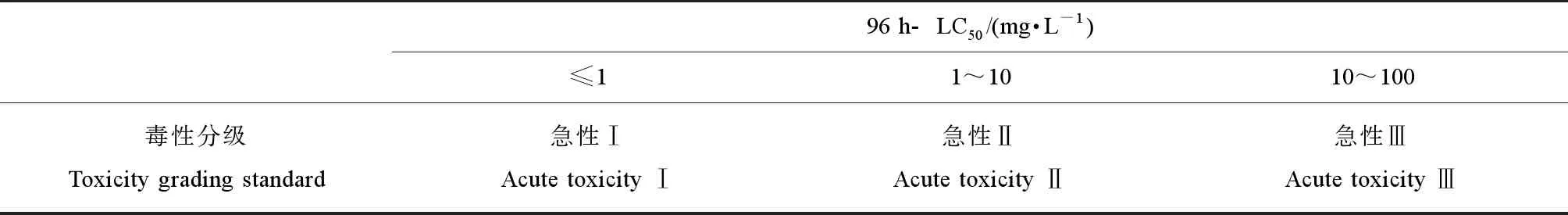

急性毒性實驗結果顯示,不同濃度重金屬溶液對幼鱟造成不同程度傷害,隨Hg2+濃度的增加,幼鱟死亡率呈逐漸上升趨勢,直至全部死亡。對各試驗組中受試幼鱟死亡情況進行統計,計算死亡率。根據表1結果計算得知,不同暴露時間下幼鱟累計死亡率(y)與Hg2+質量濃度對數(x)的關系均為直線回歸,兩者之間具有較好相關性;進一步計算可得24、48、72和96 h-LC50以及安全質量濃度(SC),結果如表2所示。結合表1和表2結果可知,Hg2+質量濃度≤2.000 mg·L-1的實驗組96 h的累積死亡率均<50%,最高劑量組(16.000 mg·L-1)96 h的累積死亡率接近100%。Hg2+質量濃度≤0.997 mg·L-1時,24 h內幼鱟反應與對照組無明顯差異,未見死亡;隨著Hg2+濃度增大或實驗時間延長各實驗組均出現死亡,且死亡率逐步上升,其24 h-LC50為15.013 mg·L-1。同一Hg2+質量濃度組的幼鱟,隨著時間延長毒性效應逐漸增強,死亡率明顯上升。而相同時間內不同Hg2+質量濃度組的幼鱟,隨著質量濃度增大,毒性效應增強,死亡率上升,其48 h-LC50為7.084 mg·L-1。由表2可知,半致死質量濃度隨暴露時間的增加而越來越小,72 h和96 h-LC50分別為4.008 mg·L-1和2.683 mg·L-1,安全質量濃度為0.473 mg·L-1。

2.3 Hg2+對中國鱟幼體MT含量的影響

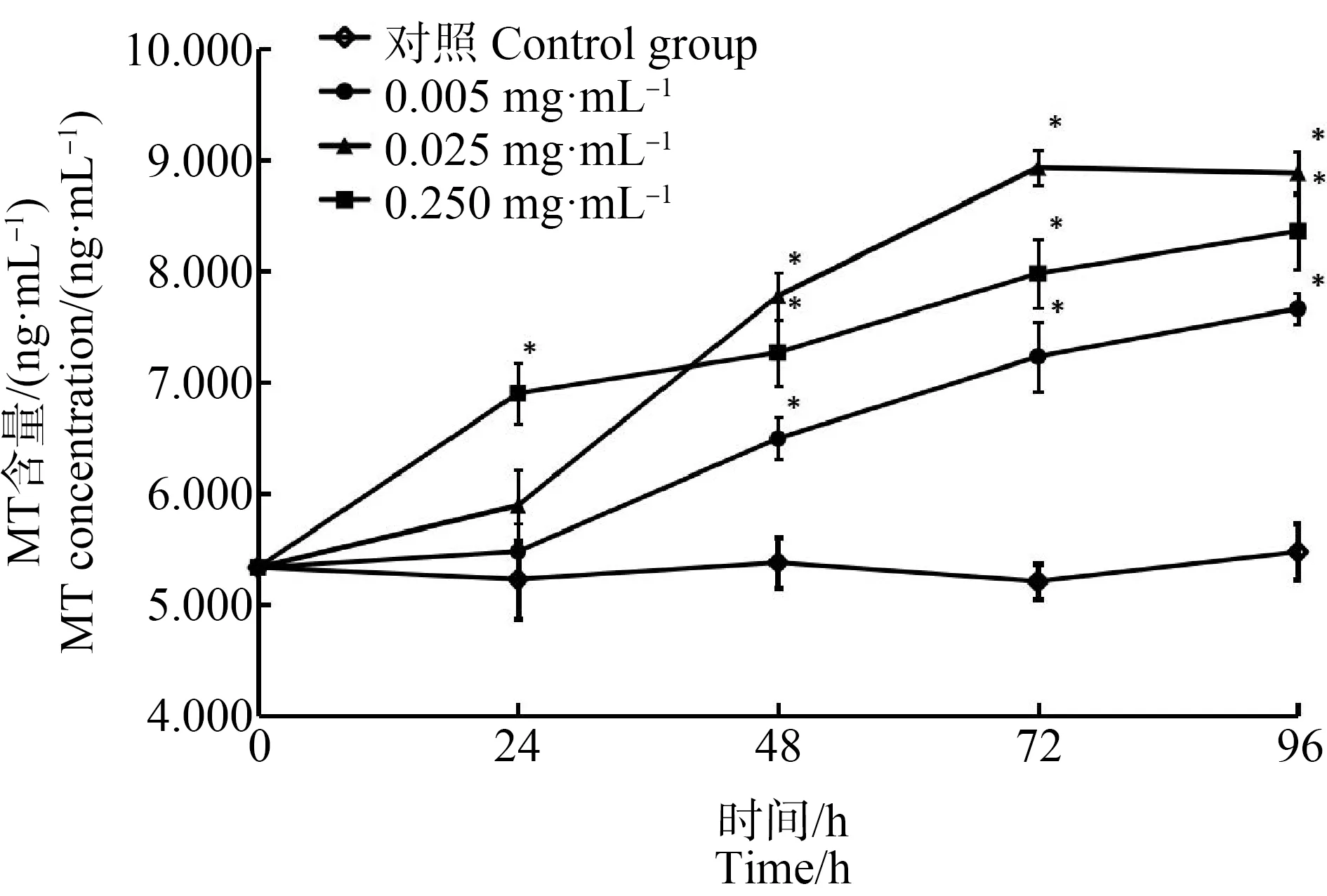

由圖1可知,在整個試驗過程中,對照組中國鱟幼苗體內MT含量變化范圍為(5.20±0.16)~(5.47±0.25) ng·mL-1,表明在沒有外源重金屬誘導時,幼鱟體內MT含量相對比較穩定。隨著Hg2+濃度升高,幼鱟體內MT含量均呈顯著變化(P<0.05)。在設定的3個濃度處理中,不同濃度Hg2+均能顯著誘導MT產生(P<0.05),處理組MT含量為對照組的1.152倍~1.716倍,其中以0.025 mg·L-1組72 h的MT誘導量最高,為(8.93±0.16) ng·mL-1。縱向比較可知,在0.005~0.250 mg·L-1Hg2+溶液中暴露24 h的中國鱟幼苗體內MT含量隨Hg2+濃度增大而增大,但只有0.250 mg·L-1組顯著高于對照組。當實驗進行到48、72和96 h,隨著Hg2+濃度增大,幼鱟體內MT含量表現為先增后減,均是在Hg2+濃度為0.025 mg·L-1時達到最大值,分別為(7.77±0.21)、(8.93±0.16)和(8.87±0.20) ng·mL-1。該結果表明,不同濃度Hg2+均具有誘導MT的能力,但是當Hg2+濃度過高則會降低誘導能力甚至抑制。

表1 Hg2+急性脅迫下中國鱟幼體死亡率Table 1 Cumulative mortality of larva of T. tridentatus after acute exposure to Hg2+

表2 Hg2+對中國鱟幼體急性毒性及回歸分析Table 2 Linear regression analysis of Hg2+ acute toxicity on larva of T. tridentatus

圖1 不同濃度Hg2+脅迫下中國鱟幼苗體內金屬硫蛋白(MT)含量隨暴露時間的變化注:*表示與對照組相比差異顯著(P<0.05)。Fig. 1 Effects of different concentrations of Hg2+ on metallothionein (MT) content in tissues of larva of T. tridentatusNote: *represents statistical significance (P<0.05) compared to the control.

在實驗時間內Hg2+誘導產生MT的含量隨著作用時間延長而不同程度升高。在0.025 mg·L-1的Hg2+脅迫下,72 h內幼鱟體內MT含量顯著升高(P<0.01),在72 h時達到最高含量,為(8.93±0.16) ng·mL-1,72 h后變化不顯著(P>0.05),稍有下降。低濃度組(0.005 mg·L-1)和高濃度組(0.250 mg·L-1)脅迫下,幼鱟體內MT含量隨著作用時間延長持續增長,在96 h時達到最高含量,分別為(7.66±0.13) ng·mL-1和(8.35±0.35) ng·mL-1。試驗開始后24 h內,幼鱟體內MT含量增加量與重金屬Hg2+質量濃度呈正相關。24 h時,幼鱟體內MT含量增加量與Hg2+濃度(cHg)的回歸方程為Y(ΔMT, ng·mL-1)=6.686X(cHg, mg·L-1)+0.123 (r2=0.940,n=4)。24 h內各試驗濃度組幼鱟體內MT含量增加速率為0.006~0.074 ng·mL-1·h-1。試驗結果表明,在一定質量濃度的Hg2+脅迫下,幼鱟體內MT含量變化在0~24 h內呈一定的劑量-效應關系。

3 討論(Discussion)

3.1 Hg2+對中國鱟幼體的急性毒性效應及安全濃度評價

汞是水環境中最常見最危險的重金屬污染物之一,低濃度汞就具有較大毒性,進入水環境后隨食物鏈累積,轉化為毒性更大的有機態,有機汞不僅危害水生生物,還通過食物鏈的生物放大和累積作用大量富集[24]。不同海洋節肢動物對汞離子的敏感性存在一定差異,與其他海洋節肢動物早期發育階段相比,中國鱟幼體對汞的耐受性相對更高。李建軍等[25]研究發現Hg2+對黑褐新糠蝦(Neomysisawatschensis)的24、48、72和96 h-LC50分別為0.161、0.150、0.150和0.150 mg·L-1。張亞娟等[26]的研究表明,Hg2+對日本沼蝦(Macrobrachiumnipponense)的24、48、72和96 h-LC50分別為0.0602、0.0524、0.0476和0.0380 mg·L-1。趙艷民[27]研究發現,水體汞對中華絨鰲蟹(Eriocheirsisensis)幼蟹的24、48、72和96 h-LC50分別為0.6248、0.5716、0.5332和0.4423 mg·L-1。這些實驗結果均遠低于本實驗結果,說明中國鱟幼苗對于Hg2+的耐受性較強。幼鱟對其他重金屬也表現出較高耐受性,在銅和鋅的短期急性脅迫中[28],Cu2+對美洲鱟幼體的72-LC50高達到637 mg·L-1,而Zn2+對美洲鱟幼體的72 h-LC50遠超過1 000 mg·L-1。推測該結果源于中國鱟作為一種底棲雜食“活化石”,受到重金屬脅迫機會比較大,從而產生一定的抗性所致。鱟的胚胎和幼體可以在潮間帶的嚴峻環境下生存,可以耐受低氧和鹽度、溫度的極端變化[29]。鱟對污染物的抗性可能與其某些生理機制有關,需要從生理和代謝等角度開展更多研究。

表3 急性水環境毒性分級標準Table 3 Toxicity grading standard for acute toxicity test

本試驗結果顯示,Hg2+對中國鱟幼苗的安全質量濃度為0.268 mg·L-1,明顯高于Hg2+對斑節對蝦(Penaeusmonodon)仔蝦(0.019 mg·L-1)、南美白對蝦(Litopenaeusvanname)幼體(0.123 mg·L-1)和鋸緣青蟹(Scyllaserrata)成體(0.068 mg·L-1)等其他海洋節肢動物的安全質量濃度[27]。同時也遠高于《漁業水質標準》(GB11607—89)[19]所規定的指標(≤0.0005 mg·L-1),表明中國鱟幼苗對Hg2+具有很高耐受性。本實驗中Hg2+對中國鱟幼苗的安全濃度是在Hg2+單獨作用下的結果,天然水體中通常同時存在多種懸浮物、污染物和有機質等[30]。因此,生產實踐中可能出現的多種環境因子與Hg2+的聯合毒性作用仍需進一步深入研究。

3.2 Hg2+對中國鱟幼苗體內MT含量的影響

MT具有調節微量元素儲存、運輸和代謝作用,對重金屬具有解毒作用。由圖1可知,各實驗組幼鱟體內MT含量與暴露時間之間均表現出不同程度的正相關,在96 h后,各濃度組幼鱟體內MT含量均顯著高于對照組。推測該結果是由于暴露組的幼鱟受到進入機體的重金屬離子脅迫后,組織通過合成新的MT,與進入機體內的Hg2+結合,將其轉化為無毒形式,從而防止重金屬離子對機體的損傷,與對貽貝的研究結果相似[31]。其他研究也得到相似結果,如牡蠣幼蟲對重金屬等污染物高度敏感,當其受精卵暴露于重金屬Cu2+和Cd2+環境中孵化后,幼蟲體內MT含量顯著增加[32];凡納濱對蝦肝胰腺中MT含量隨金屬離子濃度的增加和暴露時間的延長而顯著變化(P<0.05)[33]。

由圖1可知,在實驗開始的前24 h,0~0.250 mg·L-1Hg2+暴露下中國鱟幼苗體內MT含量隨Hg2+濃度增大而增大,而48 h后幼鱟體內MT含量隨Hg2+增大呈現先升高后下降趨勢。這是因為實驗前期暴露時間較短,較高濃度的Hg2+有利于誘導MT產生,而隨著實驗時間延長,幼鱟體內合成的MT與Hg2+趨于飽和。較低濃度的Hg2+脅迫下,組織尚能通過不斷合成MT與Hg2+結合,減少對機體的毒性作用。而MT和金屬的結合是有限度的[34](1 mol MT分子通常結合7 mol Hg),過多的重金屬進入生物體后,超過MT的結合能力,大量游離態金屬離子對生物體產生明顯毒性效應,包括MT在內的金屬結合蛋白的合成過程也會受到嚴重抑制,導致MT含量不再增加甚至出現降低的現象[35]。

3.3 幼鱟MT誘導量與Hg2+暴露濃度和暴露時間的相關性分析

Amiard等[36]發現,MT可被某些必需金屬元素(Cu和Zn)和非必需金屬元素(Cd和Hg等)顯著誘導,MT的誘導量與環境中的金屬污染水平相關。因此,可以通過野外調查采集海洋生物組織中MT含量,判斷海域受重金屬污染的程度[37-38]。本研究發現,較低濃度Hg2+即可引發幼鱟體內MT含量顯著增加,可見幼鱟MT對水體中Hg2+具有較高敏感性。需要特別指出的是Hg2+濃度與MT含量之間并非始終存在線性關系,只對一定范圍的暴露濃度和暴露時間表現為線性響應。

北部灣潮間帶灘涂是中國鱟幼體的重要棲息地。熊丹等[39]對北部灣潮間帶表層沉積物中汞含量進行檢測發現,研究區域各站位潮間帶表層沉積物汞含量介于0.025~0.126 mg·kg-1之間,平均值為0.061 mg·kg-1。而海水中汞含量范圍為0.013~0.237 μg·L-1,平均值為0.043 μg·L-1[6],且汞的年際變化呈明顯上升趨勢[40],值得關注。因此,可利用幼鱟機體MT指標評價不同潮間帶海水環境對于中國鱟種群所造成的生態風險初步評價。本實驗揭示室內受控條件下研究幼鱟對重金屬Hg2+暴露的響應規律,確定MT對Hg2+的響應特征及線性關系、最佳暴露時間等。因天然海域中容易受到多種環境因素(鹽度、溫度和其他污染物等)干擾,Hg2+暴露是否與其他環境因素存在相互作用[41],這些問題需要進一步研究探討。