淺析《張協狀元》《臨江驛瀟湘秋夜雨》

馮花花

【摘 要】通過分析《張協狀元》《臨江驛瀟湘秋夜雨》,得知中國戲曲中體現的封建女性文化,即夫為主、婦為從,并且這種關系是社會普遍認可的,以及作者真實的寫作意圖。

【關鍵詞】負心;重新求娶;接納;改嫁;附屬

中圖分類號:J805文獻標志碼:A ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1007-0125(2020)08-0026-02

目前學界對于中國傳統戲曲中女性的研究,多是女性形象的分析及對比。對《張協狀元》的研究集中在狀元文化以及作為現存最早南戲所蘊含的獨特意義;對《臨江驛瀟湘秋夜雨》的研究,更是寥寥無幾。本文通過對《張協狀元》及《臨江驛瀟湘秋夜雨》(以下稱《瀟湘雨》)的研究,淺析中國傳統戲曲中體現的封建社會女性文化以及作者的態度和寫作意圖。

一、兩部劇作體現的女性文化

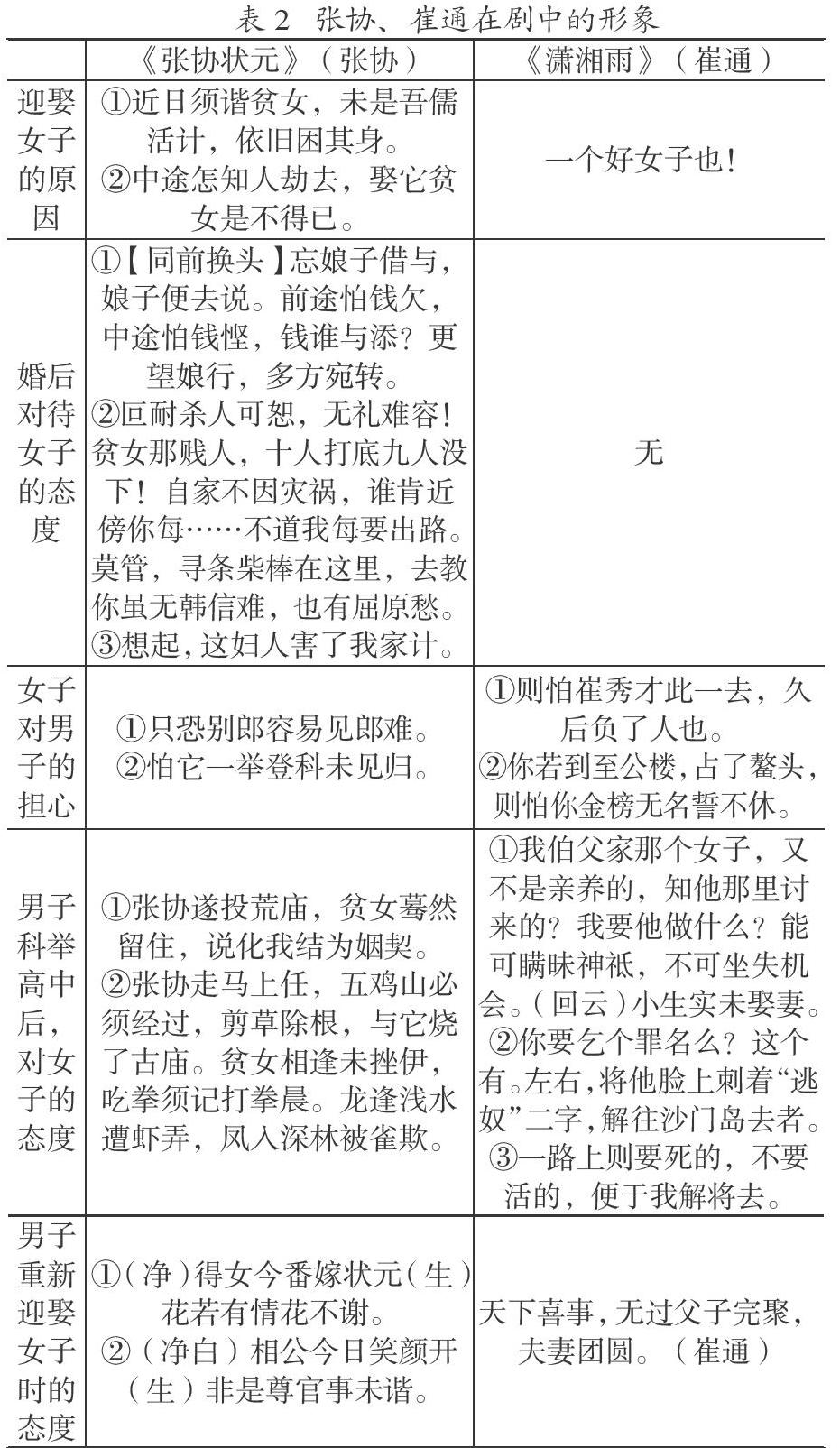

在《張協狀元》《瀟湘雨》中,雖然在面對丈夫負心拋棄、殺害自己時,張翠鸞的表現更加剛硬(這與張翠鸞的出身有很大關系),但最后面對丈夫重新求娶時,張翠鸞的態度與貧女的態度是一樣的,即不計前嫌,與丈夫重歸于好,這體現了作者的觀點以及中國封建社會的女性文化——一女不侍二夫,女子須從一而終,女性的社會地位依附于男性存在。

兩部劇作中,作者將張協、崔通刻畫成負心漢的形象,當女性失去她們存在的價值后,結果必然是被夫君拋棄,而女性對于男性重新求娶的態度反映了兩個重要的文化現象,一是女性清楚認識到自己在這段婚姻中所處的地位,但又不愿意承認,這實際是對封建社會女性心態的真實寫照;二是當男性發現女性的價值,重新求娶時,女性覺得重新接受男子是理所必然的事情,同時,眾人對男子負心后,又重新求娶女子,表示贊同的態度,說明在封建社會中夫妻之間的這種夫為主、妻為從的關系是社會普遍認可、毋庸置疑的。

二、劇作中作者的態度

作者刻畫的張協、崔通負心漢形象以及劇中眾人又重新接納男子的態度,體現了作者本人對這種文化是認可的。

首先,當張翠鸞帶人前往秦川捉拿崔通時,崔通道:“小娘子,可憐見!可不道‘夫乃婦之天 也。”其次,崔通重新迎娶張翠鸞、張協重新迎娶貧女,不是出于道德上的責任,而是在權利威懾下利益最大化的選擇。在《張協狀元》中,因王德用的原因,張協被封為梓州僉判,張協在梓州拜見上司王德用時,劇本中寫道:“(丑)你不接絲鞭后,哭損我一雙眼。(生)協后知悔已晚。”事實上,“張協砍殺貧女,心理上與貧女婚姻的約束被解除,職場上受到王德用的壓制,被迫主動提出愿娶郡主,符合現實生活邏輯……。結尾‘一段姻緣冠古今之語,不是對理想唯美愛情的歌頌,而是宋代社會婚姻狀況的真實寫照。”①《瀟湘雨》中,當崔通得知張翠鸞是提刑廉訪使張天覺之女,因自己的所作所為要被張天覺治罪時,崔通道:“伯父,你與我勸一勸波。我如今情愿休了那媳婦,和小姐重做夫妻也。”

這些都說明張協、崔通重新迎娶貧女、張翠鸞,是為時局、權勢所迫。而王德用、張天覺接納張協、崔通的態度,也體現了封建社會對這種女性文化的認可。

三、作者的寫作意圖

《張協狀元》《瀟湘雨》中,作者都將同是狀元的張協、崔通塑造成發跡后拋棄槽糠之妻的負心漢形象,其真實的寫作目的是什么呢?

王德用面對張協重新求娶貧女,以及張天覺面對崔通重新求娶張翠鸞時,采取的都是一種不計前嫌、闔家歡樂的態度,說明作者的真實意圖并不是描寫張協和崔通的負心漢形象。《張協狀元》《瀟湘雨》也并不是以男子負心為主題的劇作,而是作者借二人的形象,表達自己對時事的觀點和訴求。

第一,《張協狀元》寫于南宋時期,而宋朝重文輕武,這是導致宋朝積弱、不斷遭受外族入侵的一個重要原因,因此,作者真實的寫作意圖,應該是借張協的負心漢形象,批判文人趨炎附勢的現象,以及宋朝重文輕武這一政策,說明戲曲開始反映社會現象。

第二,《瀟湘雨》成書于元代,是元雜劇中唯一一部以男子負心為題材的作品。元代統治者實行民族壓迫政策,按等級制度將社會劃分為蒙古人、色目人、漢人、南人四種,其中漢人、南人處于最低等級。除此之外,元代吸取宋代重文輕武導致積貧積弱最終滅亡的教訓,對科舉取士的制度不甚重視,直到元代中后期才恢復科舉考試制度。《瀟湘雨》的作者楊顯之生活在元初,當時科舉考試制度尚未恢復,漢人的社會地位低下,讀書人報國無門,所以,楊顯之應是通過塑造《瀟湘雨》中崔通的負心漢形象,來諷刺元代統治者目光短淺,借以批判元代的民族壓迫政策。

“當我們以一種人類學的思維看戲劇,必然會得出一個結論:戲劇是人的自我試驗。”②陳世雄認為戲劇是真實的,生活是虛假的。在戲劇中,人最真實的狀態才能反映出來,戲劇是生活的一面鏡子。所以通過分析《張協狀元》《瀟湘雨》,筆者認為,這兩部作品客觀上體現了中國封建社會的女性文化,以及作者的態度和寫作意圖。

注釋:

①張勇風.宋代戲劇形態與<張協狀元>的文本生成[J].文藝研究,2017,(1):103.

②陳世雄.戲劇人類學[M].上海:古籍出版社,2013,11.