我國專科護士工作體驗質性研究的Meta整合

專科護士是指在某一特定專科領域有豐富的臨床工作經歷,經過系統化臨床培訓熟練掌握該領域的護理實踐操作技能,順利通過該領域專科知識考核獲得專科資格證書,并能為服務對象提供專業化咨詢、指導服務的護士[1]。這一概念最早由美國學者提出,且在專科護士的概念、崗位設置、資格認證等方面的研究已成熟規范。目前,我國學者對專科護士的培養進行了積極的研究和探索[2-3],并取得了顯著成果,但仍存在著培訓和認證體系尚不成熟[4],缺乏全國統一培訓標準[5],崗位設置及薪酬待遇制度不完善[6]等問題,這些問題進一步制約專科護士的角色發展和管理應用。目前,國內關于專科護士臨床工作體驗的質性研究日漸增多,但受研究目的、客觀條件的限制,各研究內容差異較大,因此本研究采用Meta整合的方法深入探究專科護士護理工作的真實體驗和感受,為護理管理者健全和完善專科護士管理制度,推動護理專科化發展提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 文獻納入標準

①研究對象:國內從事臨床護理工作的專科護士。②研究類型:現象學研究、扎根理論、人種學研究、行動研究等各類質性研究方法。③研究內容:專科護士的工作體驗、真實感受、需求。④研究情境:醫院各臨床、門診科室。

1.2 文獻排除標準

①重復發表的文獻;②不能獲取全文的文獻;③僅量性或量性與質性結合的文獻;④非中、英文文獻。

1.3 文獻檢索策略

中文以專科護士、工作體驗、臨床實踐、質性研究、現象學為檢索詞,全面檢索中國知網(CNKI)、萬方數據庫、中國生物醫學文獻數據庫(CBM);英文以nurse clinicians、nurse specialists、qualitative research、work experience、phenomenology為檢索詞,檢索PubMed、Web of Science、EMbase數據庫中關于中國專科護士工作體驗真實感受的質性文獻,檢索時限均為建庫至2019年4月30日。

1.4 文獻篩選和資料提取

嚴格按照納入和排除標準,2名研究員獨立閱讀文獻的題目和摘要進行文獻篩選、資料提取、方法學質量評價,最終2名研究員將結果進行交叉審核。資料提取的內容有作者、年份、研究地點、研究方法、研究對象和研究結果。

1.5 文獻質量評價

由2名經過循證護理培訓的研究員采用澳大利亞JBI循證衛生保健中心質性研究質量評價標準[7]對納入的研究進行獨立評價,評價內容共包括10個項目,每項均以“是”“否”“不清楚”來評價。當評價意見出現不統一時,由2名研究員進行討論,必要時請第三方協助裁決。質量評價結果根據發生偏倚高低分為A級、B級、C 級3個等級。若研究滿足所有評價標準,表示發生偏倚的可能性小,文獻質量評價為A級;部分滿足標準,表示發生偏倚的可能性為中度,文獻質量評價為B級;完全不滿足標準,發生偏倚的可能性高,文獻質量評價為C級。

1.6 Meta整合

采用匯集性整合方法搜索原始研究的主要結果進行系統評價。匯集性整合方法是研究者在理解哲學思想和方法論的前提下,收集主題、隱含的意義和分類,進行反復閱讀理解、分析,將相似的結果歸納在一起,形成新的類別,最后將類別歸納為整合結果。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

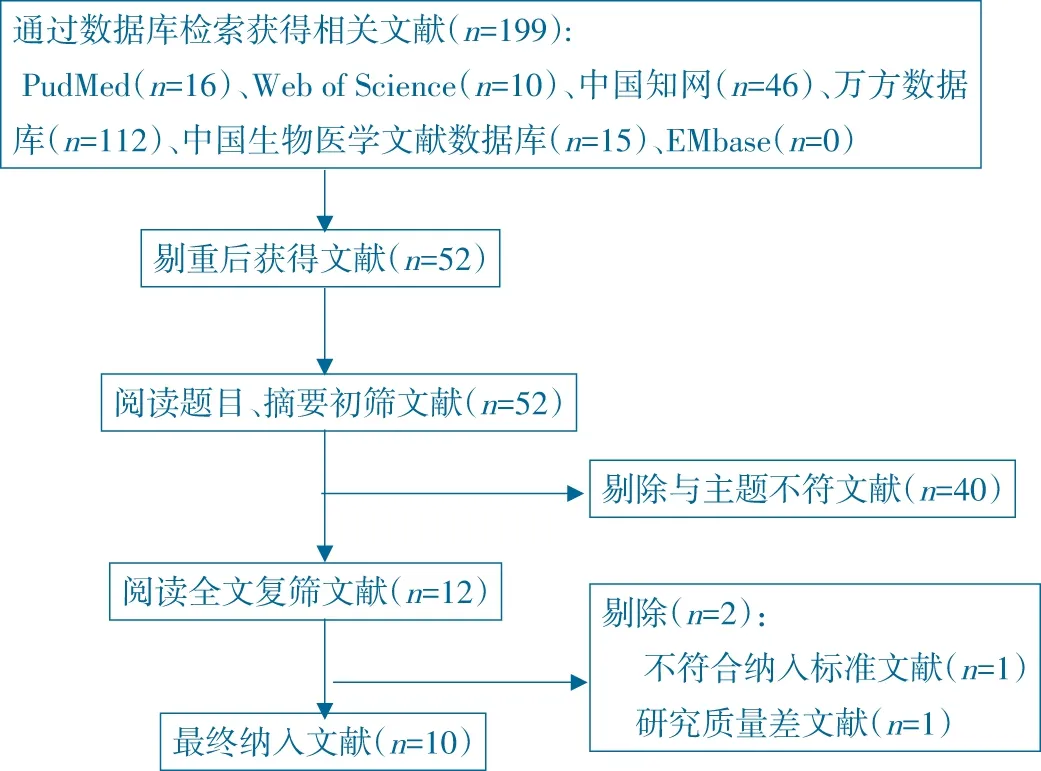

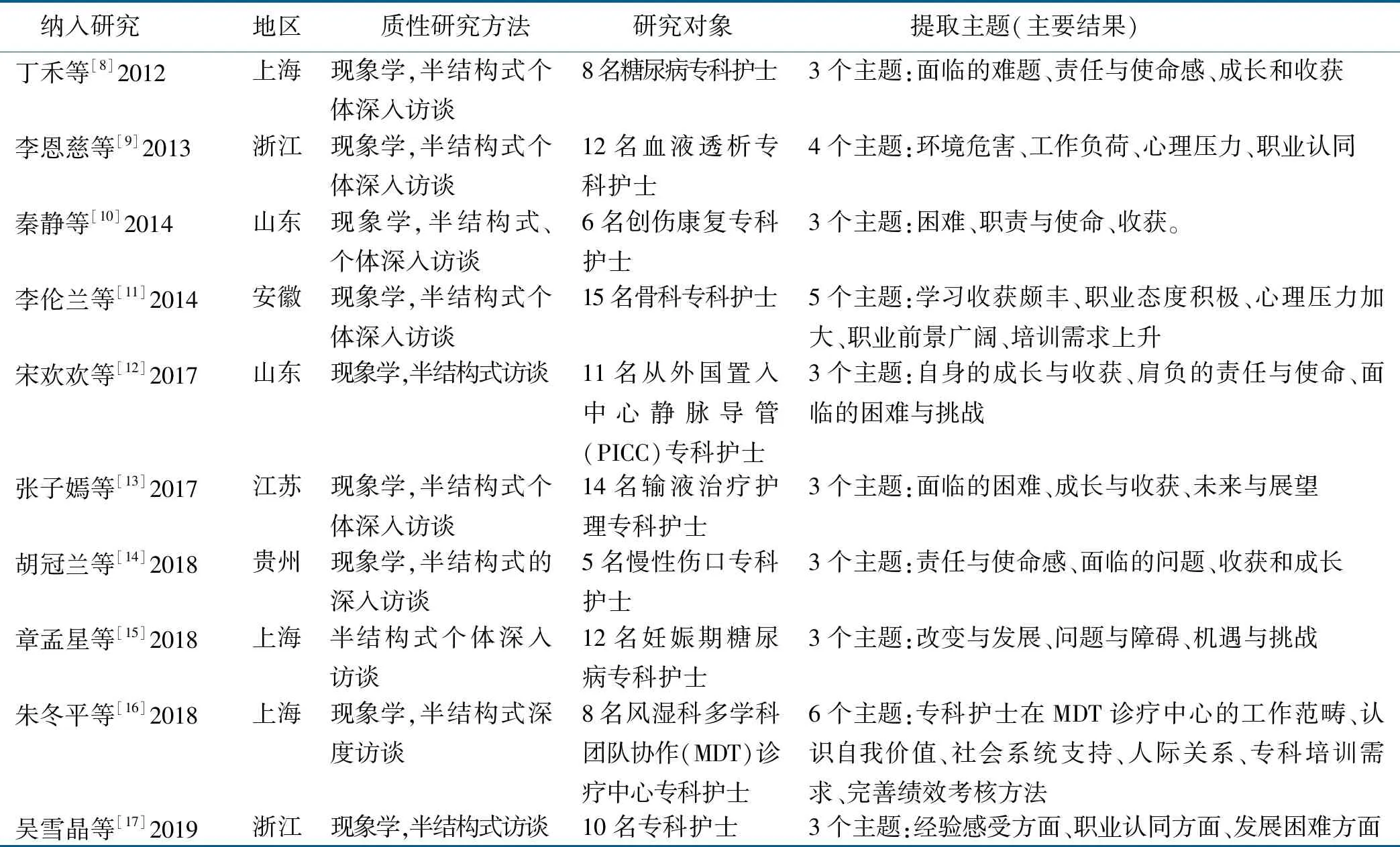

初檢出相關文獻199篇,剔除重復文獻后獲得文獻52篇,閱讀題目、摘要后排除與研究主題不符文獻40篇,閱讀全文后剔除不符合納入標準文獻1篇,研究質量差文獻1篇,最終納入10篇文獻,均為中文文獻。文獻篩選流程及結果見圖1。納入研究的基本特征見表1。

圖1 文獻篩選流程圖及結果

表1 納入研究的基本特征

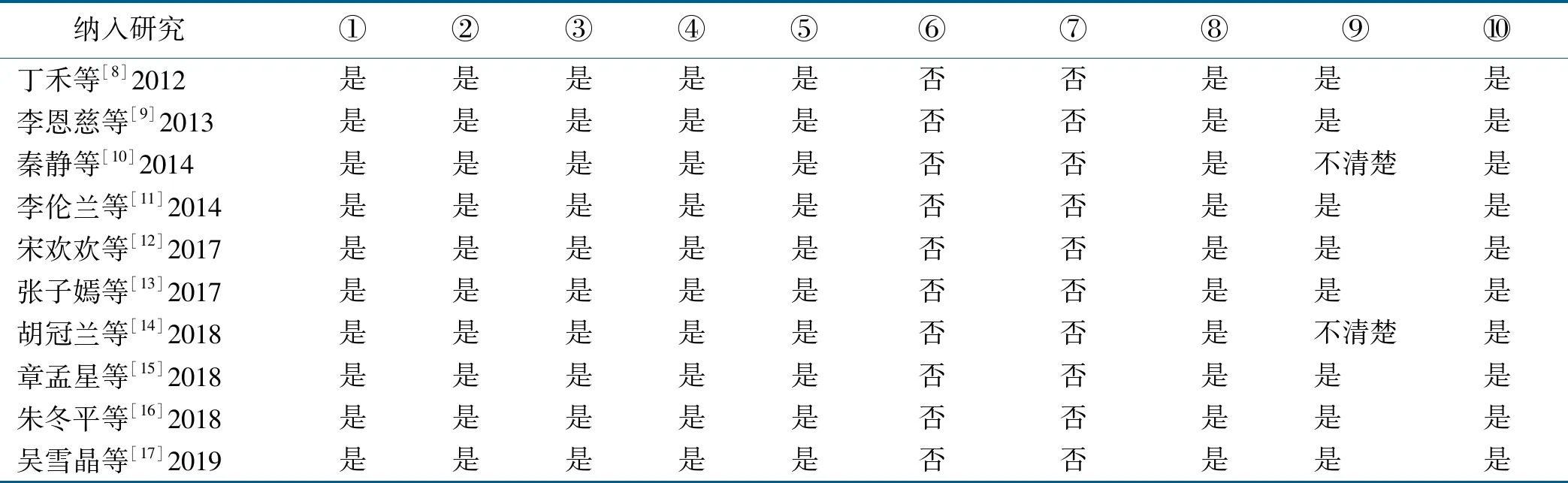

2.2 納入研究的方法學質量評價結果(見表2)

表2 納入研究的方法學質量評價結果

注:①為哲學基礎與方法學是否一致?②為研究問題或研究目標與方法學是否一致?③為資料收集方法與方法學是否一致?④為研究對象的典型性及資料分析方法與方法學是否一致?⑤為結果闡述方式與方法學是否一致?⑥為是否從文化背景價值觀角度說明研究者自身狀況?⑦為是否闡述研究者與研究的相互影響?⑧為研究對象是否具有代表性,是否充分反映其觀點?⑨為研究是否符合當前倫理規范?⑩為結論是否源于對資料的充分分析和解釋?

2.3 Meta整合結果

研究者從納入的10篇文獻中提煉出23個明確結果,將相似結果歸納組成10個新類別:①職業認同水平得到提高;②自我價值得到體現;③專業技能得到提升;④工作內涵得到拓展;⑤角色定位困難;⑥培訓支持不足;⑦開展工作困難;⑧薪酬制度不完善;⑨專科發展使命;⑩個人發展使命。最后將其綜合成3個整合結果:①收獲與成長;②面臨困難與挑戰;③責任感與使命感。

2.3.1 成長與收獲

專科護理工作既是專科護士將自身的理論知識和技能應用于病人的護理過程,也是對專科護士自身分析、判斷和處理臨床實踐問題能力的檢驗過程。隨著工作閱歷的積累,專業素質的不斷提高,自己的工作得到病人(“血液透析病人經常對我說,沒有你這樣的好護士,就沒有今天的我,謝謝您!”[9])、同事(“我現在是科里的‘專家’,大家有疑問都來問我”[11])及醫生(“醫生說,‘我覺得我少不了你這樣的護士,如果下輩子我再做醫生的話,我一定找你這樣的護士一起合作’”[8])的認可時,專科護士感覺自我價值得到了體現。此外,對于某些專科技術含量較高的護理操作,由于專科護士具備相關的資質,他們工作的開展具有一定的自主性和獨立性而不需要依附于醫生,這更加肯定了專科護士的自身價值,相比他人的認可,自我認可更為重要(“只要是關于PICC的,我可以自己做主,自己處理,我覺得作為PICC專科護士還蠻能體現自己的價值的”[12])。經過一系列的培訓后,專科護士的知識視野、思維方式發生了質的變化,看待臨床問題的視角更為廣闊和深入(“針對創傷截癱病人開展的個案管理護理中,有1例45歲男性創傷后截癱病人,執意自行間歇導尿,因為操作不規范致機械性尿路損傷并感染,于是我提出外科會診并由間歇導尿暫時改為留置導尿,醫生采納,病人系統治療、護理1周后痊愈拔除尿管,同時我還規范了間歇導尿方法,病人康復出院后未出現感染”[10]),同時臨床實踐能力和科研能力也得到了提高(“以前我認為靜脈治療也沒什么,無非就是打針,現在每天在工作中還要進行PICC穿刺置管、靜脈導管維護、靜脈治療并發癥處理以及會診等,實踐技能有了很大提高[12]”“成為專科護士對我的改變,最重要的是提高了護理科研能力,我在護理期刊上發了2篇論文,還有課題立項了,最近也在弄專利。參加專科護理學習后,對我最大的啟發就是護理科研”[17])。臨床實踐能力的提高,自我價值得到體現這些能夠進一步強化專科護士的正向職業認知,引起其感知職業益處,樹立積極的職業態度,提高其職業認同水平(“我認識到骨科專科護士培訓的必要性和重要性,我將盡我所能做好骨科護理工作”[11]),有利于促進專科護士隊伍的穩定和健康發展,進一步提高專科護理質量。

2.3.2 困難與挑戰

由于角色定位不清晰,部分專科護士并不能從日常護理工作中解放出來,存在著角色的重疊,臨床任務繁重,這就需要他們付出更多的時間和精力(“沒有固定的工作模式,醫護工作有許多不協調,要承擔許多專科護士非專業性工作[10]”“我雖然是名PICC專科護士,但是我平時還要負責管理病房的病人,臨床帶教也歸我管,感覺自己真的沒那么大精力,我要是個專職的專科護士就好了”[12])。專科護理工作的開展離不開醫院政策和領導的支持,很多醫院缺乏專科護士施展才能的平臺(醫院沒有開設靜脈輸液專科護理門診,培訓以后也沒有再提供學術交流的機會,很多工作沒辦法開展[13])。國內多數醫院專科護士沒有開展特殊護理操作的權限,很多工作還是需要依附于醫生(“我作為從事多年糖尿病護理的專科護士,沒有開具處方的權利,而在國外糖尿病專科護士可以調節胰島素劑量,我確實覺得我能做,但是我現在沒有權限做”[17]),制約著護理專科化的發展。此外,醫院信息支持系統缺乏,薪酬考核制度不完善,不能夠體現專科護理價值,也進一步制約專科護理工作的開展,影響專科護士工作的積極性(“醫院的信息化管理也很有必要,比如如何將信息化加入糖尿病孕婦的門診隨訪中,如何實現住院病人信息數字化,都是亟待解決的問題”[15],“望建立一種有保障的績效分配方法,這樣會讓我更有動力去做事,畢竟專科護理工作投入的隱形工作時間和精力很多”[16])。專科護理工作的開展,需要醫護相關人員的團隊合作,但是由于缺乏明確的崗位職責界定,專科護士的工作承受著其他同事的不理解(“如我給病人長時間做的健康教育,病房護士有時不會理解我的工作,覺得我在門診工作很輕松”[16])、病人的不配合(“看到他們沒有預防好,有些心痛,他們并不是不知道要預防壓瘡,就是不重視”[14])以及醫生的質疑(“很多醫生認為整年留置PICC很不方便還容易引發感染,沒用兩天就要求拔管”[12]),導致專科護理工作開展舉步維艱。

2.3.3 責任感和使命感

護理專科化發展的大趨勢賦予了專科護士強烈的責任感和使命感(“現在還是在康復專科發展的起步階段,通過實踐經驗為將來的康復專科護士發展搭建平臺也是非常好的事情,這就需要做出成績,把專科護士形象搞好,也是專科護士的職責”[10]),不僅僅是站在病人角度為病人考慮,要提供更高質量的護理(“因為我是PICC專科護士,我必須不斷地學習PICC領域最新的東西才能更好地幫助病人”[12]),更重要的是貢獻自己的力量來贏得他人的認可,進而推動專科護理的發展(“我需要做出一些成績后,醫院、領導層才會覺得這個工作重要,才會重視,專科的發展才能更好”[8])。對專業發展的責任感和使命感進而又促進專科護士主動學習提高自我,形成良性循環(“骨科專科護士的發展前景好,我要充分發揮帶頭、指導作用,我現在負責全院會診、院內學術講座等”[11])。

3 討論

3.1 重視專科護士職業體驗,為其提供強有力支持

從本Meta整合結果來看,專科護士在臨床實踐中既有積極的正性體驗,實現了自我價值,強化了職業認同,同時也面臨很多困難和挑戰,他們在努力做好自己的專業職責的同時,也期望能夠得到領導、同事、醫生的配合,而良好的團隊合作能夠對工作滿意度、病人的護理質量產生積極的影響[18]。很多專科護士經過培訓后仍然與其他護士一樣從事常規的護理工作,并沒有從繁忙的日常工作中解放出來,這需要專科護士花費更多的時間和精力去完成工作,而醫院也沒有為專科護士設置專科相關的崗位,專科護士能夠專職從事專科護士崗位機會較少。鄒曉春等[19]對廣東省靜脈輸液治療專科護士工作現況調查發現,專職專科護士僅占21%,兼顧護理管理工作或其他臨床護理工作的兼職護士占79%,時間與精力的不足都會影響專科護士工作的積極性,進一步制約護理專科化的發展。醫院應為專科護士的發展搭建良好的平臺,提供便捷專業化的信息系統,提供專業系統的培訓課程,幫助專科護士學習掌握最新的專科知識和技術,促進專科護士不斷成長。

3.2 完善專科護士管理體制,豐富護理工作內容,改善病人結局

完善的護理管理體制是提高專科護士工作積極性和自我認同的重要前提,也是改善護理服務質量的重要基礎。有大量研究顯示,專科護士角色在病人臨床疾病診斷、治療、康復過程中發揮了積極干預作用,能夠有效改善病人生活質量結局[20],減少并發癥的發生[21],顯著降低再入院率[22-23],專科護士也成為提高病人護理質量和測量病人結局最佳的實踐者和促進者。目前,國內專科護士的管理多存在重培訓輕使用的問題[24]。本Meta整合的結果也發現,目前存在專科護士崗位職責不明確,工作定位不清晰,缺乏有效監管制度提供保障,薪酬分配不合理等問題,不利于專科護理隊伍的發展。護理管理者應積極拓展專科護士工作范圍,豐富專科護理工作內容,積極探索護理會診制度,開設專科護理門診,重視專科護士的合理使用,引導專科護士利用自身特定的實踐領域的專業知識和技能,在臨床護理、研究、教育、咨詢等方面發揮專長[25],帶動普通護士學習,發展護理新角色,保持專科護士隊伍活力和持續競爭力。此外,還應做好跨專業、跨學科團隊的合作。本Meta整合研究結果顯示,專科護士工作的開展離不開同事的支持協助,同樣也需要醫生的參與,團隊合作是專科護士必備能力[26],通過相互協調,利用最好的醫療護理資源對病人實施護理干預,才能提高護理工作質量[27]。護理管理者應加強護理專科化對病人結局影響的研究,進一步凸顯專科護士的影響力,同時鼓勵病人主動參與醫療護理過程,盡快適應病人角色,提高自我管理能力和依從性,改善病人結局。

4 小結

本研究運用Meta整合對專科護士工作體驗的質性研究結果進行解釋、歸納、總結、整合,探究現象的本質,形成新的概念和解釋,整合結果能更全面的詮釋不同研究之間的共性。但是由于納入的10項研究中,研究者沒有從文化背景、價值觀角度來說明研究對象自身狀況,可能影響研究結果的呈現,此外研究對象從事的專科領域不同,醫療機構的使用管理方式也不同,也有可能導致對問題真實本質的解釋存在一定的偏差,仍需不斷地探索。本研究可為護理管理者了解專科護士真實工作體驗,探索專科護士崗位設置方法及有效的管理方法提供依據,促進專科護理隊伍更好、更快的發展。