中藥丸劑經典之作——王氏保赤丸

狄留慶 王敬

摘 要 本文從中藥丸劑的起源與發展、王氏保赤丸的劑型特點和成型技術進行分析,凸顯王氏保赤丸的巧妙設計、藥輔同源的合理應用以及分層泛制的加工技藝,從而提升中藥制藥工業的民族自信和中醫藥文化自信。

關鍵詞 王氏保赤丸 “中華第一丸” 中藥丸劑

中圖分類號:R283.6 文獻標志碼:A 文章編號:1006-1533(2020)05-0076-04

Classical work of traditional Chinese medicine pill —— Wangs Baochi pill

DI Liuqing, WANG Jing

(Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing 210023, China)

ABSTRACT The origin and development of traditional Chinese medicine (TCM) pill, formulation characteristics of Wangs Baochi pill as well as its molding technology is analyzed, by which its ingenious design, pharmaceutical excipient and preparation process are highlighted so as to promote self-confidence of pharmaceutical industry and traditional culture of TCM.

KEY WORDS Wangs Baochi pill; “the first pill in China”; TCM pill

中藥丸劑系指中藥飲片細粉或提取物添加適宜的輔料制成的球形或類球形制劑。丸劑具有體積小、劑量準確、取用方便,緩釋毒性、掩蓋藥物異味、減少對胃腸道刺激,藥效持久、便于保存等優點。此外,丸劑在其發展過程中還加入各種賦形劑,如制成水丸、蜜丸、蠟丸、膏丸等,使之更加適應病情的需要;還可利用各種包衣,使丸劑在消化道內不同部位和規定的時間內崩解,得到比煎劑更加緩和、持久的藥效[1]。微丸系指粒徑≤2.5 mm的各類丸劑,屬于多單元釋藥體系,具有載藥范圍寬、局部刺激性小、釋藥穩定性高且生物利用度高等特點[2-3]。筆者從中藥丸劑的起源與發展、王氏保赤丸匠心獨運的劑型特點和獨特的成型技術進行分析,凸顯王氏保赤丸的巧妙設計、藥輔同源的合理應用以及分層泛制的加工技藝,從而提升中藥制藥工業的民族自信和中醫藥文化自信。

1 中藥丸劑的起源與發展

中藥丸劑歷史悠久,是中國臨床醫學應用最早的劑型之一。丸的名稱、劑量及制備工藝等最早記述于《五十二病方》中,但此時系統的方劑劑型理論體系尚未形成,書中“垸/丸”僅用來形容外形,而非劑型名,在《黃帝內經》中,丸劑第一次以劑型名稱出現。有關丸劑的理論最早見于《神農本草經》,其中記載:“藥性有宜丸者、宜散者、宜水煮者、宜酒漬者、宜膏煎者,亦有一物兼宜者,亦有不可入湯酒者,并隨藥性,不得違越”[1]。漢代時期,張仲景提出加入有黏性的輔料以制備丸劑[4],他在《傷寒雜病論》中,首次提出將動物膠汁、淀粉糊和煉蜜等用作丸劑的賦形劑,而在此之前,丸劑大多是利用本身的黏性粘合制成。唐代時期,丸劑及賦型劑種類更加繁多。唐代孫思邈的《備急千金要方》中,記載了蜜、蠟、松脂、棗肉、酒、醋、餳、乳汁等近40種丸劑的賦型劑。此外,蠟丸、包衣丸、蠟殼丸是唐代出現的3種特別的丸劑。蜜蠟丸和濃縮丸始見于晉代葛洪的《肘后備急方》,梁代陶弘景《本草經集注》中記載丸劑應用理論:“疾有宜服丸者、服散者、服湯者、服酒者、亦兼用所病之源,以為某制耳”。

宋代時期,糊丸和水丸相繼出現。《太平惠民和劑局方》中“圓”即為丸劑。北宋錢乙《小兒藥證直訣》下卷載方120首,其中丸劑有65首。宋徽宗趙佶的《圣濟經》亦有記載:“丸者,取其收攝,而其治在下,腹中之病及不可散服者宜用丸也”。蘇軾和沈括撰寫的《蘇沈內翰良方》指出“大毒者須用丸……甚緩者用丸”。

《集驗方》中,有以純水為丸的記載:“搗粟米作粉,水和作丸,如楮子大七枚”,這是中國歷代醫學文獻中首次提到以純水作丸。

明代時期,丸衣的應用得到了推廣,朱砂包衣迅速發展,李時珍提出“丸散須用青石碾,石磨,石臼,其砂石者不良”。

蠟殼丸在清代有了新的發展,并詳細記載其制作技術和服用方法。如《外科證治全生集》中記載:“陰干以黃蠟包裹珍藏,臨用破蠟殼取丸,陳酒化服”。

民國時期,制藥學專家楊叔澄對傳統丸劑進行改進,提出了“子母丸法”,即將一些藥效峻猛、性味苦寒易傷胃氣的藥物制曬干為芯,再用平和的藥物包裹在外圍,共搖為丸。

2 匠心獨運的極小丸——王氏保赤丸

2.1 突破了傳統中藥丸劑無法用于嬰幼兒的劑型極限

古籍認為,小兒感染病邪與其臟腑之氣軟弱關系緊密,因此小兒用藥宜緩,以免損傷本未充盛的精氣。這與丸劑緩釋藥性、徐徐治之的特點相適宜[1]。

王氏保赤丸是南通名醫王臚卿于清道光年間(1840年左右)根據祖上九世秘傳配方配制的小兒良方。中華人民共和國成立后,由其嫡孫、當代中國中醫方劑學創始人、北京中醫藥大學王綿之教授將此方奉獻于世,成為精華制藥集團股份有限公司名優經典特色產品之一,療效顯著,服用方便。王氏保赤丸原方為湯劑,經過長期的臨床實踐和不斷探索加工成微丸制劑,細如菜籽,大小均一,無明顯苦味,可附著于乳頭與乳汁同呷,或包裹于軟質食物中服用,易為嬰幼兒接受,服用方便,創意獨特,遠比傳統丸劑、散劑、湯劑理想,堪稱“中華第一丸”。

2.2 根據不同藥性和應用特點構建分層結構,成為早期結構藥劑學的雛形

王氏保赤丸的制備工序包括粉碎、起模、成型、蓋面、干燥,即先將藥物和輔料制作成軟材,經篩網制粒,干燥后形成的母丸置入包衣鍋內,噴入干粉與潤濕劑,使母丸裹上粉料隨包衣鍋翻滾,增加丸徑,重復進行,直到小丸丸重達到規定要求(2.5 mg/丸)[5]。在小丸泛制過程中,將藥性猛烈、揮發性強、刺激性大或性質不穩定的藥物泛入小丸內,外層泛以需要發揮速效的藥物粉末,最后包衣,形成具有分層結構的小丸,此乃早期結構藥劑學的雛形。

2.3 藥輔同源,精心選用,造就了全天然原輔料的中藥極小丸

王氏保赤丸以姜淀粉和荸薺淀粉等藥用成分為輔料,可祛痰止嘔,還可促進大腸蠕動,發揮健運脾胃的功能。同時,淀粉性質穩定,與大部藥物不產生理化作用,具有賦形、粘合、崩解等功能。部分原粉起模泛制的丸劑因為丸模致密結實,水分滲入受阻導致崩解受阻。而用淀粉丸模泛制的丸劑吸水后,由于淀粉具有崩解劑的作用,淀粉丸模膨脹崩解,丸劑的溶散速度加快[6]。

王氏保赤丸根據處方藥物特性,精心篩選并特制荸薺淀粉和生姜淀粉極細粉,一方面發揮其配方作用,同時用作王氏保赤丸的輔料,泛制過程中借助少量水作為賦型劑,適度誘發荸薺淀粉和生姜淀粉的賦型性,為制備丸重2.5 mg且丸重差異小、溶散時限短的極小丸奠定基礎。

2.4 傳統泛制技藝制備的王氏保赤丸(極小丸)凸顯古代制藥技藝精華

王氏保赤丸在手工泛丸過程中采用66次逐層泛入藥粉的工藝,使得小丸中藥物分布均勻、劑量統一、載藥量大且小丸勻稱圓潤光滑。然而,目前制藥工業常采用操作簡單的擠出滾圓法來制備微丸[7]。為了凸顯傳統小丸泛制制備的精湛技藝,現將擠出滾圓法制備的王氏保赤丸(以下簡稱“擠出滾圓丸”),與傳統泛制法制備的王氏保赤丸(以下簡稱“手工泛制丸”)進行比較。

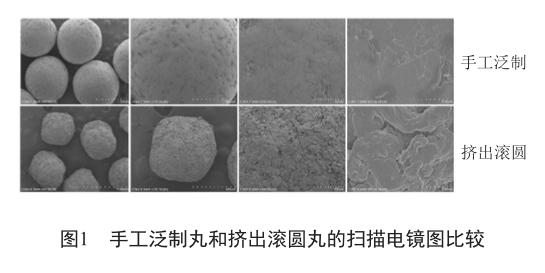

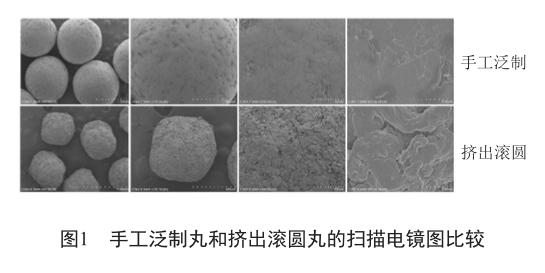

2.4.1 丸劑形態特征以及粒徑觀察

隨機取適量擠出滾圓丸和手工泛制丸,采用掃描電鏡觀察它們的形態特征以及粒徑大小(圖1)。由圖1可以看出,擠出滾圓丸粒徑不均一,表面粗糙,有細小顆粒;手工泛制丸粒徑均一,外觀圓整美觀,表面光滑。在電鏡下觀察,可以看到兩種小丸的表面有細小塊狀存在,相互聚集形成不規則的小孔,這可能是淀粉起到致孔劑的作用。實驗結果表明,手工泛制丸的色澤均勻度、粒徑均一性及圓整度都優于擠出滾圓丸。

2.4.2 重量差異和溶散時限試驗

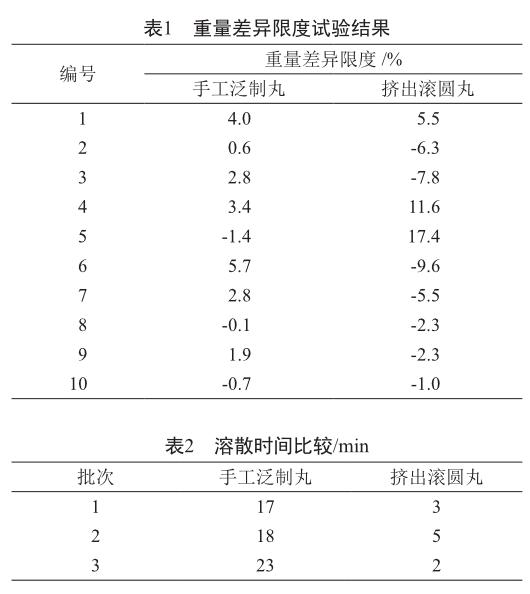

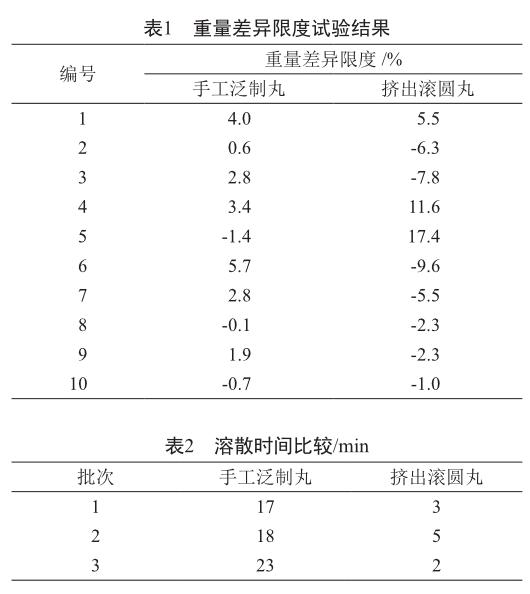

按照《中華人民共和國藥典》2015版通則0108檢查規定,進行水丸劑的質量檢查,結果見表1、表2。

重量差異試驗結果顯示,擠出滾圓丸中有1份超出重量差異限度(±12%),手工泛制丸均在重量差異限度內,表明兩種丸劑重量差異均符合2015版《中華人民共和國藥典》規定。由表1可以看出,手工泛制丸的丸量差異較小,擠出滾圓丸的丸重差異較大。

由表2可知,手工泛制丸及擠出滾圓丸均在1 h內全部溶散,符合2015版《中華人民共和國藥典》規定。手工泛制丸的溶散時間較長,這與其小丸經過66層分層泛制且適宜的泛制時間控制所獲得的松緊密度適宜的王氏保赤丸結構密切相關,滿足了臨床釋藥的要求。擠出滾圓丸雖然溶散更快,但因丸粒細小,外觀圓整度差,丸重差異大,無法滿足單一丸粒分劑量的要求,且無法控制藥物的溶出以滿足藥性作用的要求。

2.4.3 含量均勻度試驗

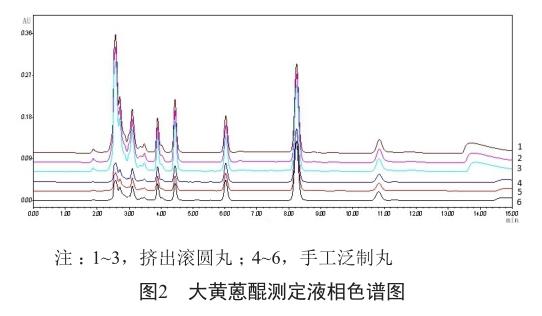

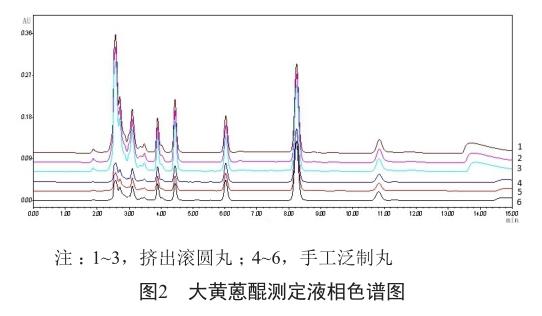

為考察手工泛制及擠出滾圓法制備的王氏保赤丸的含量均勻度,采用高效液相色譜法對主要組成藥物大黃中的指標性成分蘆薈大黃素、大黃酸、大黃素、大黃酚和大黃素甲醚進行含量測定(圖2)。

結果顯示,3批手工泛制的王氏保赤丸和3批擠出滾圓丸中均可檢測到大黃中的5種成分。3批手工泛制的王氏保赤丸中大黃的5種蒽醌成分含量的RSD均<3%,而擠出滾圓法制備的王氏保赤丸中大黃的5種蒽醌成分含量的RSD均>3%。表明由于手工泛制丸的丸重差異小,因而其大黃總蒽醌的含量均勻度更好,而由于擠出滾圓丸的丸重差異比較大,導致其大黃總蒽醌的含量均勻度較差。

3 結語

丸劑由于其便于保存且方便服用的特點而得以流傳。丸劑初以水丸居多,隨著制作工藝及相關理論的完善,蜜丸、蠟丸、包衣丸及蠟殼丸等丸劑劑型相繼出現。近代丸劑劑型和制作工藝不斷創新,丸劑逐漸成為中成藥工業化批量生產的主要劑型。起初王氏保赤丸為湯劑,基于古代醫家所闡述小兒體質的特點,小兒臟腑之氣軟弱,用藥宜緩,故而改為藥性緩和的丸劑。王氏保赤丸勻稱圓潤,細如菜籽,采用泛制法分次、分層泛入不同性質藥粉,確保藥性發揮良好并不斷修正丸重差異,再以姜淀粉等藥用成分作為輔料,促進崩解和加速溶散且健運脾胃,這種傳統泛制技藝制備的王氏保赤丸凸顯了古代制藥技藝的精華。

參考文獻

[1] 黃馨懿. 中藥丸劑源流與應用探微[J]. 中醫藥臨床, 2018, 30(10): 1823-1826.

[2] 陳雪婷, 孫冬梅, 王洛臨, 等. 布渣葉總黃酮微丸的制備工藝研究[J]. 廣東藥學院學報, 2014, 30(5): 549-552.

[3] 王立, 馬維陽, 張文君. 微丸的研究進展[J]. 藥學研究, 2014, 33(9): 528-530.

[4] 嚴瑋. 《傷寒論》中丸劑芻議[J]. 河北中醫, 2018, 40(5): 781-784.

[5] 王瑞, 郭潔. 微丸制備工藝的研究進展[J]. 臨床醫藥文獻, 2019, 6(15): 196; 198.

[6] 裴勇, 馬彥江. 影響中藥丸劑體外溶出因素探討[J]. 中國衛生產業, 2016(32): 193-195.

[7] 王文剛, 崔光華. 擠出-滾圓制微丸工藝的進展[J]. 中國新藥, 2001, 10(9): 661-664.