產學合作對大學生現階段及未來求職發展的影響研究

萬亦敏?范海梅?楊煜琳?冉江琴?喻曉沁

摘 要 在當今競爭激烈的社會環境中,當代大學生如何在步入社會后快速地適應社會需求顯得尤為重要。產學合作教育作為一種理論學習與實際工作有機結合的人才培養模式,能否真正有效地幫助大學生增強綜合能力,是一個值得探究的問題。因此,本文利用職業價值觀及《WVI職業價值觀量表》,以發放調查問卷、查閱資料等形式對相關數據進行統計分析,來研究產學合作教育對當代大學生在職業價值觀上的影響。希望能針對調查數據顯示出的問題提出合理的建議,從而增強當代大學生的綜合素質能力,并推動產學合作教育的發展。

關鍵詞 產學合作教育 職業價值觀 大學生

一、引言

隨著我國教育水平的不斷提升,逐年增加的大學生人數與相對缺少的工作崗位已成為每年畢業季的熱議話題。要找到心儀的崗位,光增加理論知識儲備是遠遠不夠的,提高大學生的綜合素質也是必不可少的。因此,許多提高大學生綜合素質的政策應運而生,產學合作教育項目就是其中一項。隨著我國產學合作不斷鋪開,有一個問題引發了我們的思考。

產學合作的出發點是適應社會經濟發展需要,提高學生綜合素質,使畢業生在人才市場上更具競爭優勢,但它到底能否有助于大學生增強就業競爭力且效果如何,是我們主要討論的問題。下文我們將針對上海的大學(以松江大學城為主)為例,研究大學生對產學合作的認知程度以及感受,并提出相關意見與建議。

二、產學合作教育概況

(一)發展歷史

產學合作的發展已有百余年歷史,下面將介紹較有代表性的4個發展歷史階段。

1906年,辛辛那提大學工學院院長赫爾曼·施奈德首次提出了產學合作教育,設想出一種新的教育方法,即組織學生參加實際工作,然后再回到課堂學習。

20世紀初到20世紀中葉,合作教育為了滿足新的工業需求,理論與實踐逐步發展起來,被普遍認為是缺乏實踐經驗來補充的學習手段。

20世紀中葉到20世紀90年代,產學合作教育項目不斷涌現,因教學費用高受到許多質疑,為了回應便產生了大量關于這方面的研究,但終究還是缺乏理論和實際的支撐。

從20世紀90年代末到21世紀初,許多關于合作教育的文獻開始涌現,研究者也努力完善合作教育項目,開始研究號召重新思考合作教育,實施反思實踐,加強產學合作,重構和轉變合作教育模式。

(二)概念

產學合作是近代工業分工協作發展的產物,馬克思主義政治經濟學的協作理論可以視為產學合作的理論基礎。從本質而言,產學合作是一種生產力,更是一種將理論學習與實際工作有機結合的人才培養模式。

三、研究設計

(一)研究對象與方法

本次研究對象選取大一至大四的本科生及研究生為主要調查對象,共發放調查問卷260份,共收回260份,有效問卷為260份。本次通過SPSS軟件對統計的數據進行了整理分析,并用了F和T檢驗分析在年級、城市等級與有無參與產學合作的因素下,大學生的職業價值觀在不同的價值維度的差異。

(二)問卷設計

本次調查以線上問卷的方式進行,根據本次研究目的調查問卷分為三部分,共50道題。第一部分是了解被調查者的基本情況,如所在年級、城市、有無參加過產學合作的情況。第二部分主要是了解已參加產學合作大學生對產學合作的認知程度與意見。第三部分主要參考了WVI的“工作價值觀量表”,此表有13個價值指標,共52個題,每4道代表一個價值指標。每題都有5個選擇,用Likert5級量表計分,分數越高說明程度越高。

四、認知程度分析

在本次調查中共有100人參加過產學合作,我們將通過這100人來進行產學合作認知度的研究。

首先根據調查在自我認知度評價中,44%學生選擇了較了解,45%選擇一般了解,其余7%和4%分別選擇很了解和完全不了解。這說明多數參加過產學合作的學生對于自我認知度的評價較為中肯。我們將從下列更詳細的問題中調查學生真實的認知情況。

在關于產學合作類型認知問題中,44%的學生選擇了假期課外實踐,20%選擇了學校工作學期,30%選擇了校外實習,6%選擇了課外打工。從結果可以看出,盡管同學都已參與其中,但對于其類型的認知大多數仍存在誤解。我校將一年分為三個學期,即兩個在學校學習的理論學期與在校外參加工作的一個工作學期。

在關于產學合作教育的主體問題中,90%的學生選擇了在校本科生,其余2%、6%、2%的學生分別選擇了教師、相關職能部門和畢業生。這說明絕大多數同學對于產學合作教育的主體為學生是明確的。

關于產學合作是否計入學分的問題,88%學生選擇是,剩余12%選擇否和不知道。我校規定產學合作每個工作學期為2學分,共3個工作學期,合計6個學分。這說明絕大多數同學了解產學合作教育是被寫入專業培養計劃計入學分的。

關于產學合作教育在一學年中有幾個工作學期的問題,66%學生選擇了一個,21%選擇了兩個,10%選擇了三個,3%選擇了四個,可以看出仍有小半部分同學不明確。我校將一學年分為了兩個理論學期和一個工作學期,故在一學年中只有一個工作學期。

關于產學合作的教育模式問題,66%的學生選擇了與企事業單位合作,剩余選擇其他3個選項。大多數同學對于合作對象的認知是清晰的,小部分同學仍存在誤解。在產學合作教育中,學生作為職業人在工作崗位中直接獲取實際經驗,故主要是與企事業單位進行合作學習。

關于產學合作是否列入必修問題,61%的學生選擇了是,其余選擇了否。從調查結果可以看出,大多數的同學了解其是算入必修課中的,但仍有部分同學認識錯誤。

根據上述數據我們認為總體結果基本符合一開始對自己認知的判斷,處于較了解與一般了解之間。我們認為,學校在要求學生開展產學合作教育之前還需要對學生進行相關的說明與指導,使得在后續的實際操作中取得更好的效果。

五、調查數據整理與分析

(一)大學生職業價值觀在有無參加產學合作上的差異

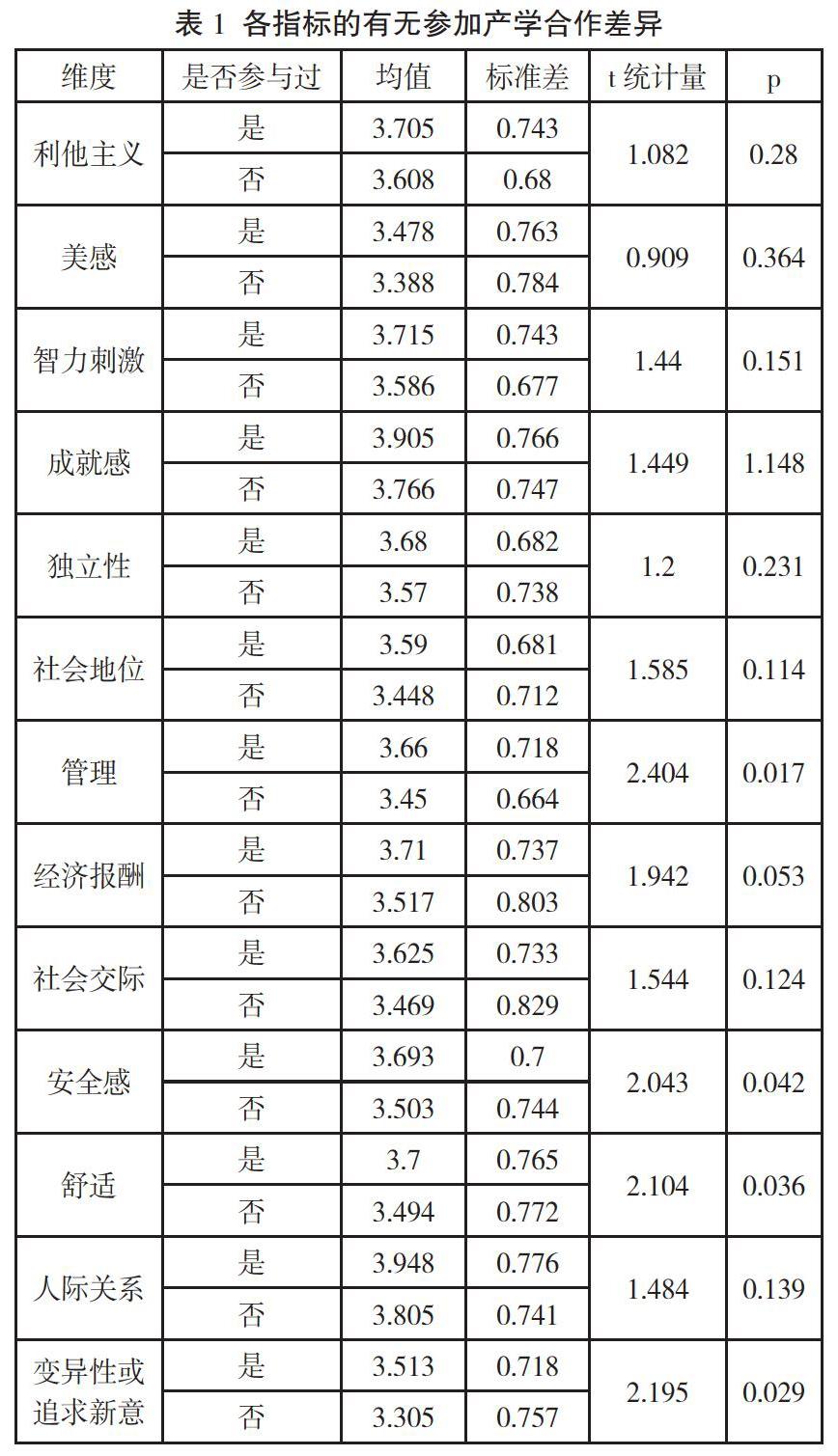

T檢驗結果顯示,在被調查的大學生的職業價值觀指標中,管理(p=0.017)、安全感(p=0.042)、舒適(p=0.036)、變異性或追求新意(p=0.029)4項的顯著性p值小于0.05,說明存在著顯著性差異。根據表1可知,上述4項參加過的均值都高于沒有參加過的。參加過產學合作的大學生在工作經驗上要豐富于沒有參加過的大學生,經歷過工作后的他們更能明確地知道未來對工作的要求,而且在工作選擇上更偏向于安全感和舒適。這說明在體驗過職業者的工作和激烈的競爭后,他們更知道擁有一份穩定工作的重要性;同時,追求工作氛圍的舒適也能幫助他們消除工作和環境帶來的緊張感。此外,參加過的同學更希望能通過獲得一定范圍內的管理權來體現自身的價值滿足成就感。沒有參加過產學合作的大學生,他們在工作職業的選擇上就顯得缺乏更深入和準確的認識。

(二)大學生職業價值觀在城市發展程度上的差異

F檢驗結果顯示,在被調查的大學生的職業價值觀指標中,管理(p=0.012)、人際關系(p=0.034)兩項的顯著性p值小于0.05,存在顯著的差異性。其他項可以認為與城市等級無關。城市發展水平的不同導致其教育和生活水平也產生了不同,因此身處其中的大學生職業價值觀也產生了不同。一線城市的教育和生活水平都高于二、三線城市,因此,生活在一線城市的大學生對工作選擇看中的不僅是物質條件,還有精神上的滿足。同時,通過均值也可看出在追求管理和人際關系這兩個指標上,一線城市均高于二、三線城市。不難明白,在工作中,良好的人際關系有利于大學生更好地與他人共事,不僅能使工作高效完成,也能使身處其中的大學生感到愉快,緩解緊張感。由此可見,所處城市等級越高的大學生在工作中對于精神需求也越注重。

(三)大學生職業價值觀在年級上的差異

F檢驗結果顯示,在被調查的大學生的職業價值觀指標中,僅有舒適這一項的顯著性p值為0.035,小于0.05,存在顯著性差異。且通過數據發現,隨著年級的升高,舒適指標的均值也越大,說明大學生隨著年齡的增長更注重能擁有一個較為舒適、自由的工作條件和環境。

此外,在職業價值觀指標中,經濟報酬和獨立性的顯著性p值分別為0.057和0.055,相較于其他的價值指標,這兩個指標也存在一定的差異性。在經濟報酬這項中可以看出,大一、大二低年級的同學對經濟報酬更加看重,而高年級和已畢業的同學相較于低年級同學,對于經濟報酬的注重程度沒那么高。在獨立性這項中,隨著年級的升高,大學生對于獨立性的注重程度在降低,說明年級較高的大學生懂得在工作中要有團隊精神,明白合作共事的重要性。

六、結論與建議

通過此次調查研究,我們發現,學生所處年級、城市等級以及是否參與過產學合作這三方面的因素對大學生現在及未來的職業觀有較明顯的影響作用,其中以有無參加產學合作最為顯著。參加過產學合作與高年級的大學生的職業觀都較成熟務實,相反,沒有參加和低年級的大學生對于工作的追求缺乏深入的認識。此外,大學生因所屬城市等級的生活水平不同,導致其對工作的追求也產生不同。

我們通過問卷數據發現,參加過產學合作的同學不僅職業觀更為成熟,而且對學校產學合作教育制度存在的問題有共同認識。例如,大多數學生表示與學校合作的企業或公司太少,找不到合適的工作;或者有同學找他人幫忙敲章,純粹只是為了完成任務而敷衍了事,并沒有真正投身工作中。這些問題的凸顯為學校產學合作制度的改進提供了突破口。我們將從學生、學校和企業3個方面出發,分別從這3個部分針對本次調查中顯現的問題提出針對性的建議。

(一)學生

學生作為這一體系內的工作執行者,應該是主動、積極配合學校這一教育的支持者。作為受教育、受益的一方,我們對自己有責任、有義務完成學校的產學合作教育。在工作中,我們不能以完成任務為主敷衍了事,應該積極主動地投入工作中,以認真的態度對待產學合作的工作,積累工作經驗,增強工作能力;對未來的發展和職業追求要有一個清晰的認知,為創建美好幸福的人生而付諸實際有用的努力。在工作的同時敢于質疑,勇于發現教育制度中的問題,積極為學校的產學合作教育制度提供好的建議,幫助大家共同進步。

(二)學校

大學的使命是把青少年轉變成社會人,為了很好地完成這一使命,產學合作教育其實是一個非常必要的教育。不同城市等級的大學生職業觀存在差異,因此在不同城市建立產學合作教育制度應該因地制宜、因人而異,制定更適合當地大學生職業追求的產學合作體系,以達到提升大學生的實際工作學習能力和綜合素質的目標。在建立產學合作教育制度的過程中,要不斷地完善教育制度。因此,要關注學生個人的工作體驗及教育后的反饋,通過收集學生的客觀意見,對產學合作教育制度作出相應的調整,達到建立制度的最初目標。

(三)企業

很多企業的崗位都傾向于有工作經驗的人,這些人員常常是在其他公司積累了工作經驗后跳槽而來的。對一些剛進入社會的大學生來說,這樣的競爭機制是非常具有打擊性的。市場需要良性的競爭,學生需要一定的積極性刺激和積累經驗的機會。因此,希望更多企業能夠與學校共同合作培養人才,這樣不僅可以給學生時間鍛煉、積累經驗的機會,而且也能為企業儲備剛需人才。相信如果越來越多的企業與學校聯合建立產學合作體系,會對提高企業員工的忠誠度,促進企業可持續發展有很大的幫助。

七、不足和展望

本次研究由在校本科生完成,受條件和能力不足的影響,定位的研究視角可能不夠準確。同時,受到時間和條件的限制,本次研究的樣本數量較少、地區分布不均勻,易導致后期分析與實際情況產生誤差。但我們始終秉承科學嚴謹的態度,希望可以最大限度地用數據說話,使結論更具科學性、嚴謹性。同時也希望我們的研究能對當代大學生綜合素質的培養及產學合作教育的發展有一定幫助及推動作用,從而實現國家教育興國的偉大目標。

參考文獻

[1] 李元元,邱學青,李正.合作教育的本質、歷史與發展趨勢[J].高等工程教育研究,2010(05):22-29.

[2] 管玉梅.大學生通識教育的認知度調查分析——以三亞學院為例[J].創新創業理論研究與實踐,2019,2(20):62-63.

[3] 許悅雷.中日兩國產學合作創新機制的比較研究[J].日本研究,2019(03):31-38.