抑郁癥家族史陽性首發患者和健康者腦血流灌注的變化

張寧寧, 盛良駒, 徐宇浩, 朱彥, 張丹偉, 李月峰

(1. 江蘇大學附屬醫院影像科, 江蘇 鎮江 212001; 2. 江蘇大學醫學院, 江蘇 鎮江 212013; 3. 江蘇大學附屬醫院神經內科, 江蘇 鎮江 212001; 4. 鎮江市精神衛生中心, 江蘇 鎮江 212001)

抑郁癥是一種常見的精神類疾病,以情感低落和(或)興趣缺失為主要臨床特征,嚴重危害人類的身心健康。迄今為止,抑郁癥的神經病理機制仍不清楚。據報道,家族史是抑郁癥發展的主要危險因素,抑郁癥患者的一級親屬與健康對照者的一級親屬相比,患上該疾病的風險增加了2~4倍[1]。諸多神經影像學的研究已證實具有抑郁癥家族史的患者和健康者腦結構和功能發生了某些顯著的改變,如家族史陽性抑郁癥患者的杏仁核體積變小,家族史陽性的健康者與情緒障礙相關的邊緣系統等神經網絡功能有所改變[2-3]。而鮮少有關于家族性抑郁癥患者腦血流量(cerebral blood flow,CBF)灌注變化的研究報道。動脈自旋標記(arterial spin labeling,ASL)為無創性評估CBF灌注的影像學技術方法,利用該技術觀察抑郁癥患者CBF灌注變化已經多有報道[4-5]。本研究旨在應用ASL技術探討家族史陽性的首發抑郁患者及家族史陽性的健康者CBF灌注的變化,為進一步探索抑郁癥發病機制提供依據。

1 對象與方法

1.1 臨床資料

抑郁組50例患者為2017年6月至2018年6月于江蘇大學附屬醫院神經內科就診的門診患者,均符合美國精神障礙診斷與統計手冊第4版(DSM-IV)的首次發作未經藥物治療的抑郁癥診斷標準,且患者自述病情至首次就診時間均在6個月以內,同時依據其一級親屬有無抑郁癥病史將患者分為家族史陽性21例與家族史陰性29例。磁共振檢查于門診當天或第2天完成。

健康組共52例,其中家族史陽性健康者22例,家族史陰性健康者30例。健康被試者在納入研究的當天進行磁共振檢查。

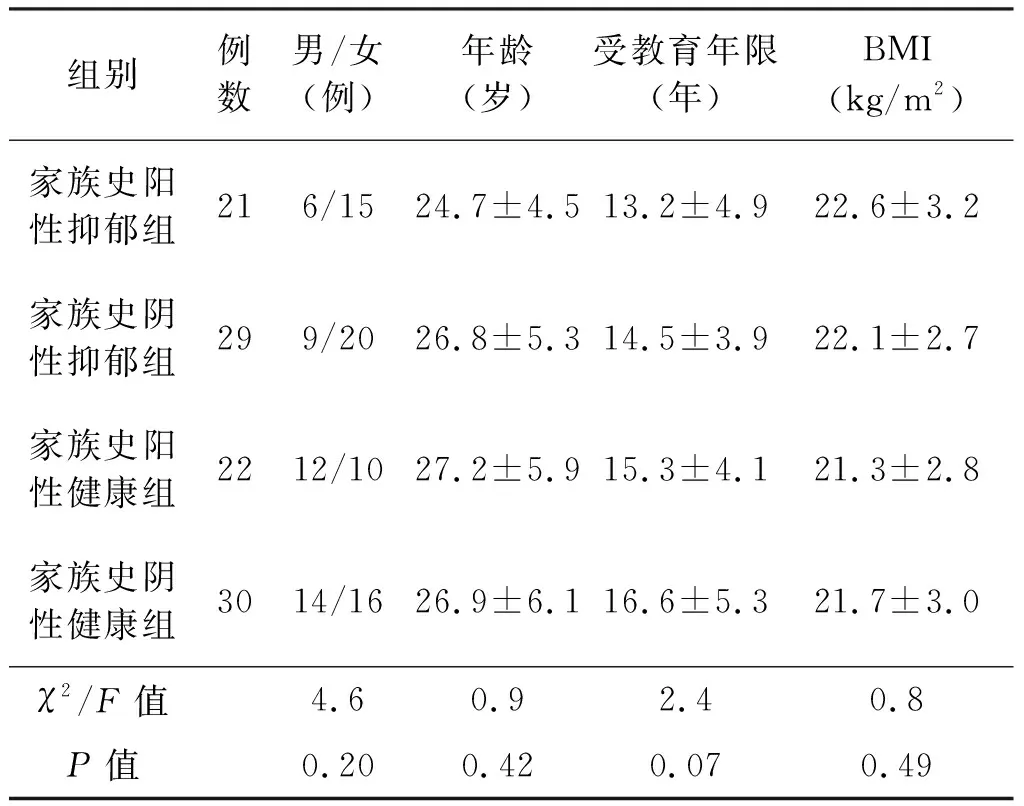

兩組納入對象均為漢族、右利手,18周歲以上,其年齡、性別、受教育年限、體重指數(BMI)等差異均無統計學意義,見表1。排除標準包括患過抑郁癥或其他精神障礙、藥物依賴、患有嚴重的軀體疾病或嚴重藥物過敏、患過腦器質性疾病或其他可能影響腦血流與代謝的疾病、任何MRI禁忌證。本研究經過江蘇大學附屬醫院倫理學委員會審查同意,所有受試者均簽署研究知情同意書。

表1 納入對象的一般資料比較

1.2 磁共振檢查方法

磁共振掃描采用GE 3T MR系統(美國GE Healthcarec機型),16通道相控陣頭部線圈。掃描期間所有受試者頭部用軟墊固定,并使用軟耳塞減低掃描儀噪聲的干擾。要求所有受試者閉上眼睛、放松、保持清醒,盡量不要思考。主要掃描序列與參數如下,① 3D-ASL 序列:TR 4 844 ms,TE 10.5 ms,矩陣1 024×8,顯示野24 cm×24 cm,層厚4.0 mm,標記后延遲時間2 025 ms,36層連續掃描以覆蓋全腦,掃描時間4 min。② 三維快速擾相梯度回波T1加權成像序列(3D-T1W FSPGR 序列):TR 8.6 ms,TE 3.3 ms,反轉角12 度,層厚1 mm,顯示野25.6 cm×25.6 cm,矩陣256×256。

1.3 圖像分析

3D-ASL序列的原始圖像及CBF圖像、3D-FSPGR的結構圖像均以DICOM格式通過PACS傳送至后處理工作站。第一次磁共振掃描所獲圖像的預處理和統計分析均在MATLAB( R2016a,Mathworks Inc,Sherborn,MA)平臺上通過SPM12軟件完成(http:∥www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/)。具體過程包括: ① 采用SPM的Coregister工具對3D-ASL和3D-FSPGR的圖像進行配準。② 采用SPM的Segment工具對配準后的3D-FSPGR高分辨率腦結構圖像進行分割,獲得腦灰質、白質和腦脊液(CSF)的概率分布圖。③ 采用公式CBFcorr=CBForig/(灰質+0.4×白質)對CBF圖像的部分容積效應(partial volume effect,PVE)進行校正。④ 采用SPM的Normalise工具對校正后的CBF圖像進行空間標準化,使得標準化后的CBF圖像轉換至蒙特利爾神經病學研究所(Montreal Neurological Institute,MNI)的標準腦空間。⑤ 采用SPM的Smooth工具,以6 mm×6 mm×6 mm的半高寬對標準化后的圖像進行空間平滑。⑥ 采用SPM的Second level Analysis工具,對平滑后的CBF圖像以2×2析因設計方差分析進行顯著性檢驗,其中以抑郁癥診斷作為第一個因素(抑郁組vs.健康組),以家族史作為第二個因素(家族史陽性vs.家族史陰性),對家族史陽性抑郁組與家族史陰性抑郁組、家族史陽性抑郁組與家族史陽性健康組、家族史陰性抑郁組與家族史陰性健康組、家族史陽性健康組與家族史陰性健康組進行組間比較。初步結果取整體誤差(family wise error,FWE)校正時P<0.05、433個體素以上的簇為有意義的區域。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 抑郁組與健康組CBF灌注比較

與家族史陰性健康者相比,家族史陰性抑郁者左側扣帶回、右側豆狀核及右側海馬腦區CBF顯著增加,左側額中回、左側枕上回、左側丘腦及右側尾狀核腦區CBF明顯降低(表2)。相比之下,與家族史陽性健康者相比,家族史陽性抑郁者只存在CBF顯著降低的區域,主要是右側杏仁核、左側額中回及左側枕上回(表3)。

2.2 家族史陽性組與家族史陰性組CBF灌注比較

與家族史陰性抑郁組比較,家族史陽性抑郁組右側杏仁核及左側腦島CBF顯著降低(表4)。與家族史陰性健康組比較,家族史陽性健康組亦存在右側杏仁核CBF的降低(X軸=18,Y軸=-2,Z軸=-22,體素大小=535個,P=0.037)。

表2 家族史陰性抑郁者與健康者CBF灌注差異腦區

表3 家族史陽性抑郁者與健康者CBF灌注差異腦區

表4 家族史陽性抑郁者與家族史陰性抑郁者CBF灌注差異腦區

3 討論

ASL技術主要利用動脈血液內水分子作為內源性自由彌散的標記物,通過反轉恢復脈沖序列在成像平面近端標記動脈血中的水質子,流入成像平面后與組織中沒有標記的水質子混合,引起局部組織縱向弛豫時間Tl的變化,從而產生血流依賴的灌注加權的圖像(CBF圖),能定量反映腦組織的CBF灌注。CBF與重度抑郁癥發病機制密切相關[6]。本研究應用ASL技術探討家族性風險因素對首發抑郁患者及健康者CBF灌注的影響。基于SPM圖像統計分析得到了2個有意義的結果: ① 家族史陽性首發抑郁患者與家族史陰性首發抑郁患者CBF灌注的改變存在差異,即家族史陰性患者同時存在CBF降低及增加的腦區,而家族史陽性患者僅存在CBF降低的腦區。② 與家族史陰性者相比,家族史陽性首發抑郁患者及健康個體均存在右側杏仁核CBF的降低。

家族史陰性患者左側額中回、枕上回、丘腦及右側尾狀核CBF降低,而右側海馬、豆狀核及左側扣帶回CBF增加,這些異常與目前較為公認的抑郁癥邊緣系統—皮層—紋狀體—蒼白球—丘腦神經環路異常假說相一致[7],也大致符合國內外對抑郁癥CBF異常的報道。例如,呂粟等[8]研究發現抑郁患者存在邊緣—丘腦—皮質神經環路上腦區CBF的降低,而非難治性抑郁亦存在邊緣—紋狀體區CBF的增加。家族史陽性患者僅見左側額中回、枕上回及右側杏仁核CBF的降低,而未見邊緣紋狀體區CBF的增加。這可能反映兩組患者存在不同的神經病理改變,家族性風險因素可能主要對邊緣—紋狀體區產生影響。

本研究觀察到家族史陽性首發抑郁患者及健康者右側杏仁核CBF均降低。杏仁核是邊緣系統的重要組成部分,在情緒信息的感知、調控和記憶中起著重要作用[9]。研究表明抑郁家族性風險因素對杏仁核結構或功能存在影響,例如,Romanczuk-Seiferth等[10]發現這些高危人群的右側杏仁核體積增大,Adolphs等[11]發現這些高危人群杏仁核對威脅等刺激的反應模式發生了改變。此外,研究表明血清素轉運蛋白基因(5-HTTLPR)常見多態性是與情緒行為相關的大腦反應的個體差異的重要介質,同時介導杏仁核活動的調節[12-13]。故鑒于杏仁核和抑郁癥之間的關系,以及杏仁核和5-HTTLPR基因之間的關系,抑郁癥家族性危險因素可能對杏仁核產生影響。此外,有研究表明左右側杏仁核對情緒的處理方式不同,右側杏仁核參與了全局情緒輸入的處理,而左側杏仁核更積極地處理負面情緒以及情緒刺激的局部或詳細處理[14]。因此,我們推測僅右側杏仁核異常的原因可能是全局情緒輸入的處理更受家庭或遺傳因素的影響,但有待進一步研究證實。

綜上,本研究結果表明不僅家族史陽性的首發抑郁患者CBF灌注存在異常,家族史陽性的健康者CBF灌注也存在異常,而右側杏仁核為主要受累腦區。但本組研究樣本量偏小,可能對結果產生影響。