2 型糖尿病患者頸動脈粥樣硬化的危險因素分析

薛一,薛冰霜,邵雪景

1.江蘇大學附屬武進醫院內分泌科,江蘇常州 213000;2.徐州醫科大學武進臨床學院內分泌科,江蘇徐州 221000

糖尿病是一組以慢性高血糖為特征的代謝性疾病。 研究表明,心腦血管疾病是糖尿病患者致殘致死的主要原因[1-2],積極防治糖尿病大血管并發癥,對改善預后、提高患者生活質量具有重要意義。 動脈粥樣硬化是糖尿病大血管病變的主要病理基礎, 頸動脈彩超測量頸動脈內-中膜厚度(IMT)和頸動脈斑塊,是評估動脈粥樣硬化、預測心血管疾病的良好方法[3-4]。 該研究通過分析該院于2017 年3 月—2018 年12 月收治的124 例2 型糖尿病患者的臨床資料和生化指標,探索糖尿病患者發生頸動脈粥樣硬化的危險因素, 為糖尿病大血管病變的早期防治提供理論依據。 現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

方便選取該院收治的124 例2 型糖尿病患者,納入標準:符合2 型糖尿病診斷標準;同意該研究者;通過醫院倫理委員會者;臨床資料完整度較高者。 排除標準:合并糖尿病急性并發癥和嚴重感染者;存在嚴重肝腎疾病者;合并惡性腫瘤者;溝通存在障礙者。 所有患者行頸動脈彩超檢查, 根據頸動脈超聲有無動脈粥樣硬化/斑塊分為病變組和對照組,病變組65 例,其中男性34 例,女性31 例;年齡41~76 歲,平均(64.39±8.26)歲。對照組59 例,其中男性31 例,女性28 例;年齡40~75 歲,平均年齡(64.67±8.31)歲。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 頸動脈彩超檢查 患者保持臥位,充分暴露頸部,采用PhilipsIU-22 彩色多普勒超聲儀行檢查。測量雙側頸動脈內中膜厚度(CIMT)、有無斑塊、斑塊大小、位置及血管狹窄程度。 CIMT≥0.9 mm 或局部斑塊形成判斷為動脈粥樣硬化病變。

1.2.2 臨床資料及生化指標檢查 收集兩組患者性別、年齡、糖尿病病程、收縮壓(SBP)、舒張壓(DBP)、身體質量指數(BMI)等一般資料。生化指標采用美國貝克曼庫爾特公司AU5800 全自動生化分析儀測定,測定內容包括空腹血糖(FPG)、糖化血紅蛋白(HbA1c)、總膽固醇(TC)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)、甘油三酯(TG)、尿酸等。

1.3 統計方法

選擇SPSS 20.0 統計學軟件分析數據,計量資料用(±s)表示,組間比較采用t 檢驗;多因素研究采用Logistic 回歸分析;計數資料采用頻數和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

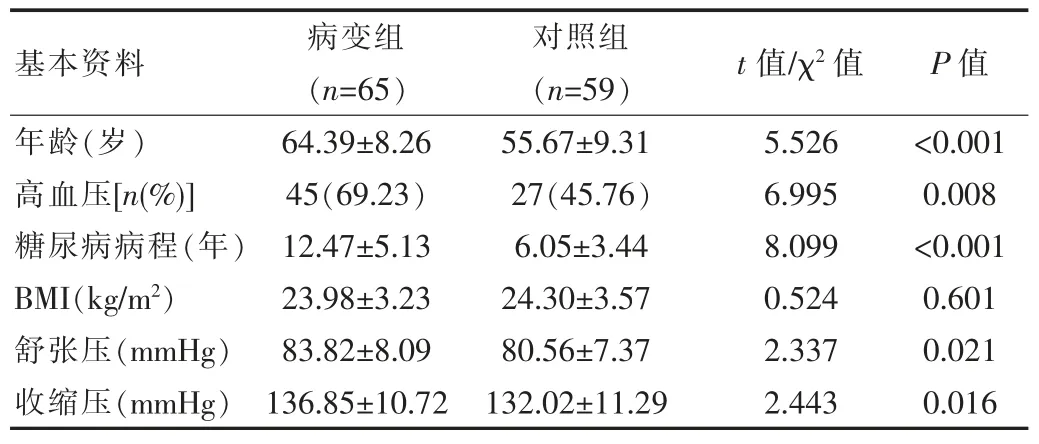

2.1 基本臨床資料

兩組年齡、高血壓史、糖尿病病程舒張壓、收縮壓相比差異有統計學意義(P<0.05);兩組BMI 比較差異無統計學意義(P>0.05)。 見表1。

表1 兩組患者基本臨床資料比較

2.2 生化指標

發生頸動脈粥樣硬化病變組與對照組比較,餐后2 h 血糖、HbA1c、LDL-C 比較,差異有統計學意義(P<0.05);而空腹血糖、HDL-C、TC、TG 及尿酸水平比較,差異無統計意義(P>0.05)。 見表2。

表2 兩組患者生化指標比較(±s)

表2 兩組患者生化指標比較(±s)

項目病變組(n=65)對照組(n=59)t 值 P 值空腹血糖(mmol/L)餐后2 h 血糖(mmol/L)HbA1c(%)HDL-C(mmol/L)LDL-C(mmol/L)TC(mmol/L)TG(mmol/L)尿酸(μmol/L)9.14±2.09 16.35±3.51 9.43±1.24 1.22±0.42 3.38±0.46 4.58±1.07 2.45±1.42 325.49±98.33 8.75±2.13 14.24±2.38 8.38±1.07 1.18±0.39 3.04±0.85 4.72±1.22 2.17±1.79 318.05±79.52 1.028 3.878 5.024 0.548 2.805 0.681 0.969 0.460 0.305<0.001<0.001 0.585 0.006 0.497 0.334 0.646

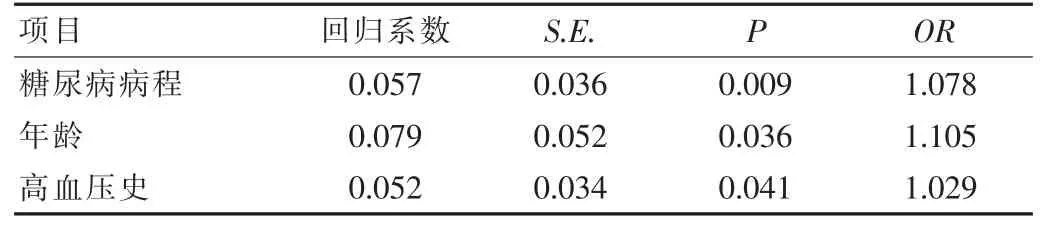

2.3 發生頸動脈粥樣硬化的多因素Logistic 回歸分析

以是否發生頸動脈粥樣硬化為因變量,年齡、糖尿病病程、高血壓史、餐后2 h 血糖、HbA1c、LDL-C 為自變量,行Logistic 回歸分析,結果示年齡、糖尿病病程及合并高血壓是2 型糖尿病引發頸動脈粥樣硬化的主要危險因素。 見表3。

表3 T2DM 發生頸動脈粥樣硬化的危險因素Logistic 回歸分析

3 討論

動脈粥樣硬化是糖尿病大血管病變的主要表現,常侵犯冠狀動脈、腦動脈等大中動脈,進而引起心腦血管疾病。 與非糖尿病患者相比,糖尿病患者的大血管病變發生率顯著增高,是糖尿病患者的主要死亡原因[5-6]。研究表明[5-7],頸動脈粥樣硬化是早期預測心腦血管疾病的重要指標, 分析T2DM 患者頸動脈粥樣硬化發生的危險因素,對防治糖尿病大血管并發癥有重要意義。

頸動脈超聲是檢測動脈粥樣硬化的重要方法,該研究根據頸動脈彩超結果將2 型糖尿病患者分為病變組和對照組, 兩組間比較顯示病變組糖尿病病程、年齡、餐后2 h 血糖、HbA1c、LDL-C 均高于對照組;進一步行多因素Logistic 回歸分析發現,年齡、糖尿病病程及合并高血壓是T2DM 患者頸動脈粥樣硬化的危險因素。 隨著年齡的增長,血管出現生理性退化,發生內皮損傷、炎性反應,促使動脈粥樣硬化與斑塊形成。 研究顯示[8],T2DM 年齡大于75 歲組的頸動脈斑塊發生風險是青年組(<45 歲)的26.38 倍,提示高齡是動脈粥樣硬化的重要危險因素。 而糖尿病病程的延長,使得機體長期處于高血糖狀態,產生糖基化終末產物、氧化應激等作用,加速了動脈粥樣硬化的發生。 劉朝陽等[9]研究顯示, 糖尿病病程20 年以上者頸動脈粥樣硬化發生率(83.16%)比病程10 年以內的(60.95%)明顯升高。 該研究還顯示[7],高血壓是引起頸動脈粥樣硬化的相關因素,所占比例為69.23%, 與相關學者研究中得出高血壓引發頸動脈粥樣硬化所占比例62.33%相一致。 說明長期高血壓使血流動力學發生改變,加速血流沖擊,導致內皮細胞損傷,促進了動脈粥樣硬化與斑塊形成。 研究顯示[8-12],2 型糖尿病患者中高收縮壓者的大血管危險度是低收縮壓者的2.9 倍。提示對糖尿病患者需加強血壓控制達標,注重糖尿病治療的綜合管理。

綜上所述, 糖尿病動脈粥樣硬化是多因素綜合作用的病理過程,且發生較早,進展較快,早期干預、控制糖尿病患者的血糖、血壓的達標,對預防和延緩糖尿病大血管病變的發生發展有重要作用。 同時,對糖尿病患者應重視動脈粥樣硬化病變的早期篩查、評估,對防治糖尿病大血管病變,改善患者預后有重要意義。