新生兒病理性黃疸應用枯草桿菌二聯活菌輔助治療的療效及安全性研究

黃曉明

泉州市光前醫院兒科,福建泉州 362321

新生兒黃疸又被稱為新生兒高膽紅素血癥, 屬于新生兒比較常見的一種疾病, 它的主要臨床癥狀是皮膚鞏膜黃染。 引發新生兒病理性黃疸的因素復雜多樣,其中一部分的高膽紅素血癥屬于病理性黃疸, 新生兒出現酸中毒、缺氧、紅細胞酶缺乏、溶血病以及感染等現象時, 都會造成患者體內膽紅素不正常增高進而引發病理性黃疸[1]。 若這類患兒得不到及時的診斷、治療會造成神經系統后遺癥, 對患兒的生長發育產生嚴重影響[2]。 目前,在臨床實踐中對新生兒黃疸進行治療的方式主要是藍光照射,取得了較好的療效,但也存在一些不良反應[3]。 近幾年,醫學工作者對新生兒黃疸進行了深入的研究, 通過藥物治療得到了患兒家屬及醫護人員的極大認可,基于此,該研究方便選擇2018 年11月—2020 年3 月在該院進行治療的新生兒病理性黃疸患兒106 例, 探究應用枯草桿菌二聯活菌進行輔助治療的療效及安全性。 現報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象

方便選擇在該院進行治療的新生兒病理性黃疸患兒106 例為研究對象, 所有患者均知情同時簽署知情同意書,并經倫理委員會批準通過。 納入標準:①所有患兒都同新生兒病理性黃疸診斷標準相符; ②均為足月兒;③臨床基本資料完整。 排除標準:①患兒膽道出現先天性問題;②合并比較嚴重的先天性疾病的患兒;③沒有堅持完成治療的患兒。

按照隨機數字表法,將患兒分為對照組與研究組,每組53 例。 其中對照組男29 例、女24 例;體質量2~4 kg,平均(3.26±0.17)kg;日齡介于1~23 d,平均(5.27±3.04)d;黃疸發生時間2 h~22 d,平均(10.83±2.11)d;總膽紅素水平240~300 μmol/L,平均(268.76±24.79)μmol/L。研究組男27 例、女26 例;體質量2~4 kg,平均(3.31±0.21)kg;日齡介于1~25 d,平均(5.32±2.73)d;黃疸發生時間3 h~24 d,平均(11.31±1.79)d;總膽紅素水平240~300 μmol/L,平均(270.15±25.18)μmol/L。兩組患兒在日齡、性別、總膽紅素水平等一般資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

對照組患兒口服茵梔黃口服液 (國藥準字Z11020607)進行治療,5 mL/次,2 次/d。研究組患兒在對照組的基礎上口服枯草桿菌二聯活菌顆粒(國藥準字S20020037)進行輔助治療,1 g/次,1 次/d。所有患者均治療6 d。

1.3 觀察指標

6 d 后,比較分析兩組患兒臨床療效、藥物起效時間、治療時間、治療前后總膽紅素水平、總膽紅素水平日均下降值以及并發癥發生狀況。

(1)臨床療效:依據《實用新生兒學》進行擬定。 ①血清膽紅素在正常范圍內,且黃疸完全消退為治愈;②血清膽紅素基本上恢復正常,且黃疸基本消退為顯效;③血清膽紅素水平下降,且黃疸減輕為有效;④血清膽紅素沒有明顯下降,且黃疸沒有發生變化為無效;⑤總有效率=(治愈例數+顯效例數+有效例數)/總例數×100.00%。

(2)總膽紅素水平檢測:使用全自動生化分析儀對治療前后的新生兒病理性黃疸患兒進行檢測。

1.4 統計方法

數據分析使用SPSS 18.0 統計學軟件進行,其中計量資料以(±s)表示,組間比較采用兩獨立樣本t 檢驗;計數資料以[n(%)]表示,組間比較采用χ2檢驗。 以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 臨床療效

研究組總有效率為96.23%, 明顯高于對照組的84.91%,差異有統計學意義(P<0.05)。 見表1。

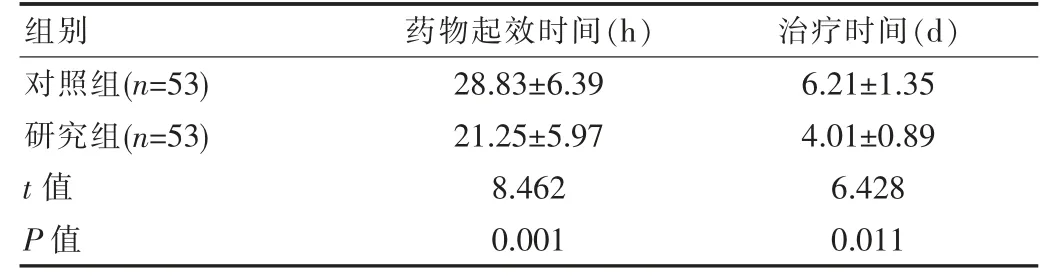

2.2 藥物起效時間及治療時間

研究組藥物起效時間、治療時間明顯短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。 見表2。

表2 兩組患兒藥物起效時間、治療時間比較(s)

表2 兩組患兒藥物起效時間、治療時間比較(s)

組別藥物起效時間(h) 治療時間(d)對照組(n=53)研究組(n=53)t 值P 值28.83±6.39 21.25±5.97 8.462 0.001 6.21±1.35 4.01±0.89 6.428 0.011

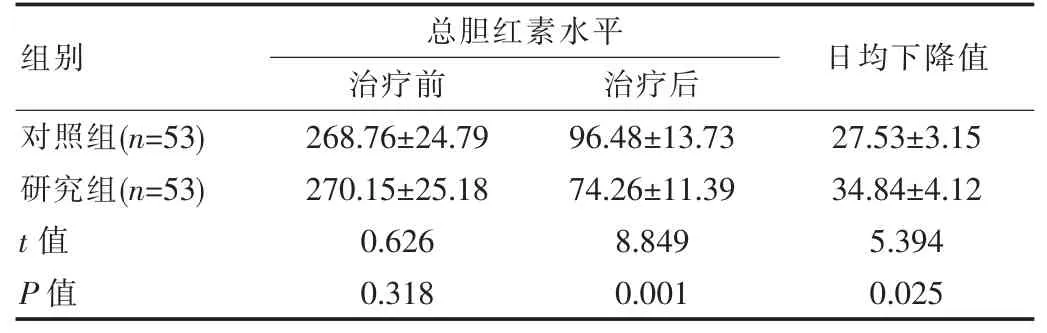

2.3 治療前后總膽紅素水平及其日均下降值

治療后,研究組的總膽紅素水平明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);總膽紅素水平日均下降值明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。 見表3。

表3 兩組患兒治療前后總膽紅素水平及其日均下降值比較[(±s),μmol/L]

表3 兩組患兒治療前后總膽紅素水平及其日均下降值比較[(±s),μmol/L]

組別總膽紅素水平治療前 治療后日均下降值對照組(n=53)研究組(n=53)t 值P 值268.76±24.79 270.15±25.18 0.626 0.318 96.48±13.73 74.26±11.39 8.849 0.001 27.53±3.15 34.84±4.12 5.394 0.025

2.4 兩組患兒不良反應比較

在治療過程中, 兩組均未出現同藥物有關的不良反應。

3 討論

在臨床實踐中, 黃疸屬于比較常見的一種新生兒疾病,大部分患兒于分娩后7 d 發生該病,在臨床表現中依據病情的輕重各不相同, 有一部分也能夠自行消退, 但是也有一部分患兒跟隨膽紅素血癥的嚴重發展成為膽紅素腦病, 對新生兒的健康及身體發育產生嚴重的影響[4]。 新生兒黃疸有病理性與生理性兩種,生理性黃疸能夠自行消退。 如果新生兒在出生后24 h 內就發生黃疸,7 d 不消退,甚至有加深的跡象或已經加深,亦或是消退之后又重新出現,就屬于病理性黃疸[5]。

茵梔黃口服液屬于純中藥制劑,主要是由金銀花、黃芩、梔子與茵陳構成,具有清熱退黃、保肝利濕的作用[6]。 藥理學研究結果顯示,茵梔黃口服液能降低患兒體內的膽紅素及丙氨酸氨基轉移酶[7]。 依據臨床研究的結果顯示[8],因為新生兒的腸道內膽紅素、水平β-葡萄糖醛酸苷酶的水平比較高, 但是腸道內卻沒有足夠的菌群,不能把腸道膽紅素還原為糞、尿膽原,加之β-葡萄糖醛酸苷酶有較高的活性, 造成與膽紅素結合引發水解從而產生未結合膽紅素與葡萄糖醛酸, 未結合膽紅素通過吸收作用(腸細胞)經過門靜脈而到達肝臟。現在, 大部分醫務工作者都認為引發新生兒黃疸的因素主要是膽紅素增加的腸肝循環, 所以對新生兒腸道內菌群恢復的促進以及排泄膽紅素, 對重吸收進行抑制是治療新生兒黃疸十分有效的方式[9]。

枯草桿菌二聯活菌的主要成分有糞鏈球菌、 枯草桿菌活菌以及維生素, 其能夠在較短的時間內對腸道內的菌群進行有效的控制, 并能夠對直接膽紅素進行抑制,防止其裝變為間接膽紅素,同時使其通過尿液排出結合膽紅素,使腸道內的膽紅素水平降低[10]。同時,病兒腸道內定植活菌之后,促進腸道蠕動,能夠加速膽紅素的排出與還原。

該研究對新生兒病理性黃疸應用枯草桿菌二聯活菌進行輔助治療, 結果顯示使用枯草桿菌二聯活菌與茵梔黃口服液進行治療的患兒臨床總有效率為96.23%, 明顯高于單獨使用茵梔黃口服液進行治療患兒的84.91%(P<0.05)。呂一枝等[11]在116 例病理性黃疸新生兒的治療中發現, 聯合枯草桿菌治療的總有效率為94.83%, 單獨使用茵梔黃口服液治療的總有效率為77.58%(P<0.05), 與該文結果接近,研究結果均說明枯草桿菌二聯活菌輔助治療作用明顯。 結果還顯示,使用枯草桿菌二聯活菌與茵梔黃口服液進行治療的患兒的藥物起效時間(21.25±5.97)h、治療時間(4.01±0.89)d 均明顯短于單獨使用茵梔黃口服液進行治療的 (28.83±6.39)h 和(6.21±1.35)d。 蘇成杰等學者[12]采用枯草桿菌二聯活菌顆粒聯合茵梔黃顆粒對新生兒病黃疸治療中也發現, 聯合用藥的患兒藥物起效時間 (26.38±12.97)h,治療時間(4.83±0.94)d,結果與該文類似。這說明枯草桿菌二聯活菌輔助治療能夠縮短治療時間且起效較快。 同時,總膽紅素日均下降值明顯高于單獨使用茵梔黃口服液進行治療的患兒, 這在一定程度上論證了上述觀點。 兩種治療方案并不會發生不良反應,說明枯草桿菌二聯活菌輔助治療新生兒病理性黃疸安全性較高。

綜上所述, 新生兒病理性黃疸應用枯草桿菌二聯活菌進行輔助治療療效好、起效快,可縮短治療時間,且安全性較高。