基層治理要進一步推進共建共治共享

羅燕 嚴碧華

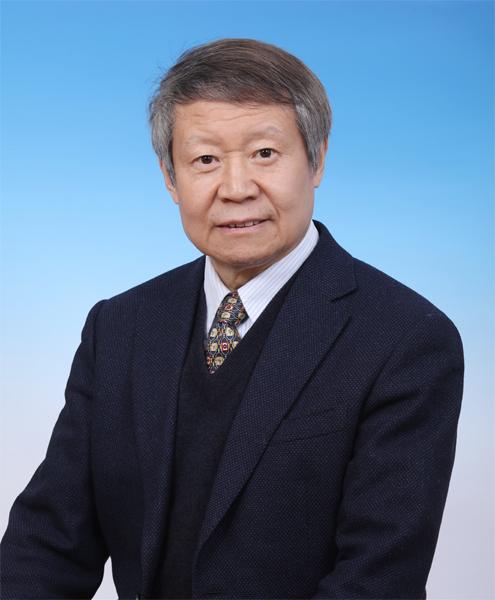

清華大學民生經濟研究院院長李強

在新冠肺炎疫情防控阻擊戰中,作為抗擊疫情的重要陣地,城鄉社區“外防輸入、內防擴散”,發揮了重大作用,也經受了一場場考驗。

在社區防疫中,有人對社區工作者豎起大拇指,也有人怨聲載道。疫情就像一面鏡子,照出了基層治理的不同模樣。絕大部分社區全心為民,工作人員日夜奮戰在第一線。也有社區工作粗糙,流于形式。

在這場疫情大考中,城鄉社區治理有成績和經驗,也有漏洞和不足,如何總結經驗、查漏補缺,讓基層治理進一步完善,成為當務之急。就相關問題,《民生周刊》專訪了清華大學民生經濟研究院院長李強。

社會治理體系經受疫情大考

民生周刊:疫情發生以來,城鄉社區成為聯防聯控第一線,您怎么看待城鄉社區在這次疫情防控中的表現?

李強:實際上,在這次疫情之前,中國已經建立了一套以基層社區為基礎的社會治理體系,這一次等于是考驗了這個體系,可見這個體系是非常重要的。

我們國家的特點是基層組織結構比較嚴密,農村社區有黨支部、村民委員會、村民小組,還有其組織體系。城市過去是居委會、家委會,改成社區居委會以后,基本上都有黨組織、居民委員會組織,不少商品房小區有業主組織,還有物業機構和老百姓的基層社會組織。這次疫情防控體現出這個組織體系具有強大的治理功能。因為,做基層治理必須有一個抓手,實際上社區成為黨和政府與基層群眾聯系的一個結合點。所以,當疫情發生后,這樣一個基層體系發揮了很大作用,大家對社區防護給予了比較肯定的評價。

當然,社區治理的完善有一個過程。我們也看到,在初期,社區治理不是那么嚴密,浮在上面,不了解老百姓,就沒有辦法給他們提供服務。這次我們把干部都派到基層,如北京市的街道很多干部派到基層社區,都得在社區一線。這也證明,我們過去雖然有一套組織體系,但下移不夠。

民生周刊:在疫情防控中,武漢也曾出現有小區“假的做法”。在基層治理中,如何踐行以百姓為中心,服務民生?

李強:解決民生問題的核心是先得知道人民群眾需要什么。都不知道群眾需要什么,怎么可能為人民服務呢?很多地方有不少好的經驗。

比如,北京創立了12345熱線,只要撥打12345,基本就有人管,這背后有一支龐大的隊伍,把信息匯總一級一級地傳達到北京市的領導。北京市的領導天天盯著,看哪個社區、哪個小區、哪個街道反映的民生問題多,并要求在期限內解決問題。這個電話在疫情中也發揮了很大作用,關鍵是做到了上情下達、下情上達。

社區疫情防控是共建共治共享的過程

民生周刊:在網絡時代,基層治理如何更智能、更科學?

李強:黨的十九屆四中全會第一次提出在基層治理中要實現“科技支撐”,基層治理要更加智能化、更加科學。在互聯網時代,新的管理工具在基層治理中確實起到巨大作用。

北京方莊,一棟樓建一個微信群,這次就發揮了很大作用。大家能夠通過微信群及時把信息反饋上來,管理部門也能及時知道社區中發生的事。可見,社區治理中要更多地用科技手段、科學手段。

民生周刊:疫情防控關乎每一個人,在基層治理中如何讓百姓積極參與,社區共治如何實現?

李強:疫情防控的最大特點就是得全民參與,只要有個別人不按規矩做,造成病毒傳播,就很可怕。所以,老百姓得互相監督,并且有良好生活習慣。像戴口罩,有人戴口罩戴下巴上,他這樣做就等于增加傳染別人或者被感染的風險,所以社區疫情防控就是共建共治共享的過程。當然,共建共治共享的措施有很多,通過這次疫情防控我們可以去尋找一些新的辦法。

這次疫情中,有很多民間基金會發揮了重要作用。尤其在早期防疫物資缺乏的時候,它們起到了非常大的推進作用。社會參與是基層治理中的核心問題,也是難度最大的問題。因為,多數人習慣于讓管理者去管,以為自己看看就行,很難參與進來。這也需要一個過程,需要創建各種各樣的方法和方式。

我帶領的清華大學團隊在北京的清河街道進行了清河實驗,基礎就是怎么讓百姓參與。我們后來創立了一種議事委員制度,議事委員全是老百姓自己選出來的本社區居民,他們也參加居委會,但不拿工資,有事開會,沒事不用來。這樣,議事委員制度就在基層治理中起了積極作用。當然,也不是每個人都愿意參與,主要是那些比較有公益心、有文化、大家比較信任的人,這就創建了一個體制,使得參與具有廣泛性。

基層治理需要居民廣泛參與,僅靠幾個干部能發揮多大作用?必須得共建共治共享。這次疫情就特別表現出來,假設有一個人,他就不服從管理,那么基層治理就不好辦。因為在疫情面前,一個漏洞都不能有。

我們在共建共治共享方面還需要進一步推進,應該充分發揮群眾的力量。因為社區有很多人,一個大的社區可能有上萬人,如果沒有大家共同參與,就沒法管。有些地方做得不錯,比如,在武漢一線可以看到很多志愿者送醫生去醫院,幫助社區。現在能看到百姓參與度比以前高多了,每一個人都很重視,如果看到有一個人不遵守秩序,大家都會批評他。這樣社區才好管。

還有社區社會組織,包括居民的各種興趣群體等,是百姓自己組織的,目前還有很多不足,需要進一步強化。如果居民都參與,這事就好辦。如果大家不參與,只看著社區工作者做,事情就不好辦。

要把物業管起來

民生周刊:根據您的調研,在各地城鄉社區治理中有哪些創新?

李強:在這次疫情防控中確實能看到很多創新。所謂基層就是老百姓生活的具體區域,得考慮到民生的各個方面。老百姓不能出門,就會碰到很多難題。在這種情況下,很多地方的基層都做出了創新。

比如在成都郫都區,社區創建了APP,很多政府服務功能都在里面,社區居民下載APP后,小區中很多事情都可以在上面得到解決。郫都有一個社區居委會非常大,有5萬人,他們沒有建街道,就建立一個特殊的社區居委會,利用這樣的居委會APP管理5萬人,挺有效的。

這個社區由幾個現代化商品房小區組成,小區實質的管理者是物業。物業起的作用非常大,一個個物業管理就把基層小區的事情都解決了。APP就是百姓和基層居委會之間溝通的平臺,政府有人在后臺管理,收集意愿、解決問題。

民生周刊:您提到物業在基層治理中起到的作用很大,但物業的水平參差不齊,在這次疫情防控中,也出現個別物業把持蔬菜供應從中獲利等違規行為,這類問題如何解決?

李強:物業是一種市場行為,老百姓付費,他們來實現管理。物業公司雖然是商業機構,但承擔了很多公共服務功能,如安全,這實際上屬于政府公共職責,不是市場行為。所以,僅僅把物業管理理解成一個公司行為是不對的,實際上政府和基層組織把很多公共服務委托給物業,這樣物業就不是單純的市場行為,它和公共物品是聯系在一起的。

物業管理條例出臺的時候還沒有實踐,通過這么多年實踐以后,我們能理解物業承擔著很多小區的公共服務。所以,在修改條例的時候要考慮,怎么重新定義物業公司。

當然,現在的問題是全國各個城市還有很多老舊小區。老舊小區的物業往往形同虛設,因為很多老舊小區常常不交物業費,怎么可能有人服務?南京在進行老舊小區改造時,讓居民簽協議,明確老舊小區房屋改造完之后,居民要交物業費。開始物業費非常低,主要是培養老百姓的習慣。不交物業費的老舊小區是個難題,從長遠來看,可以由政府提供一部分公共服務,補貼一些經費,形成一種覆蓋老舊小區的物業管理體系,這樣小區建設就完善了。

在這次疫情防控中,老舊小區只好靠政府,實際上社區居委會的工作主要是在老舊小區,商品房小區主要靠物業,只要物業管理能夠跟上,基本上問題就解決了。如果都靠居委會去做,現在北京的一個居委會往往轄四五個小區,根本管不過來。

但是,物業的管理水平確實參差不齊,過去政府對物業的監督也有點弱。我們在做清河實驗的時候,就在清河街道成立了物業管理中心,出了問題街道辦可以直接找物業公司經理。這次北京市也強調,要把物業管起來。

疫情防控期間,北京各個社區都嚴守小區出入口。圖/羅燕