風門穴拔罐聯合艾灸治療初期小兒風寒感冒的臨床觀察※

王 宇,胡一永玥,董國娟

(長春中醫藥大學,吉林 長春130117)

感冒是常見的呼吸系統疾病,尤以嬰幼兒多見。中醫稱之為“傷風感冒”,按證候分型分為風寒感冒、風熱感冒和暑濕感冒[1]。風寒感冒在《傷寒論》中已有論述,其中狹義傷寒是指外感風寒,感而即發的疾病。小兒臟腑嬌嫩,形氣未充,衛外功能不足,身體功能和免疫能力較弱,防病抗病能力較成人差,風寒之邪客于肌表易致此病。患兒外感風寒之邪,邪氣入體或邪氣過盛又導致陽氣不足[2],常表現為打噴嚏、鼻塞、流清涕等,伴有咳嗽、舌淡紅苔薄白,脈浮數,指紋浮紅[3]。西醫針對小兒風寒感冒有兩種治療方法,一是采用利巴韋林進行抗病毒治療,但會不同程度地對患兒的胃、肝、腎等臟器產生刺激;二是采用抗生素治療,但易導致細菌耐藥性增加,不利于增強小兒的免疫功能[4]。中醫治療此病主要分為內治法和外治法,其中以內治法更為普遍,通常采用辛溫解表藥物治療[5],但口服藥物味道偏苦,患兒服藥困難,依從性差;外治法有滴鼻、足浴、針灸、艾灸、藥罐等方法[6]。為尋求有效安全的方法解除患兒痛苦,筆者采用風門穴拔罐聯合艾灸治療初期小兒風寒感冒,臨床療效顯著,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2017—2018年長春中醫藥大學傳統診療醫院和艾絡堂門診收治的25例初期小兒風寒感冒患者。其中男12例,女13例;年齡0~12歲,平均(3.56±1.53)歲;平均病程(2.12±0.78)d。

1.2 診斷標準 參照《中醫病證診斷療效標準》中風寒感冒的診斷標準[7]。以鼻塞,流清涕,頭項強痛,咳嗽,發熱,苔薄白,脈浮緊為主要癥狀。查體:咽部輕度充血,胸部體檢無異常。

1.3 納入標準 符合上述診斷標準,局部癥狀為流涕(噴嚏)、鼻塞、咳嗽、頭項痛,全身癥狀為周身不適,惡寒發熱,四肢腰背酸痛;病程≤3 d,未經過其他治療,患兒配合治療。

1.4 排除標準 有嚴重肺氣腫病史者;局部皮膚有潰瘍、破裂及局部現不明原因腫塊者;有出血傾向者,如血友病、白血病、血小板減少性紫癜等;有急性嚴重疾病、慢性全身虛弱性疾病及接觸性傳染病者。

2 治療方法

25例患兒均采用風門穴拔罐配合艾灸治療。①風門穴拔罐:患兒取俯臥位,采用易罐吸附于患兒兩側風門穴,留罐10 min。0~6歲患兒選用小號易罐(直徑4 cm),7~12歲患兒選用中號易罐(直徑6.5 cm)。起罐時不可生拉硬拔,以免損傷皮膚,產生疼痛,起罐后應用消毒棉球輕拭吸拔局部。②風門穴艾灸:患兒取俯臥位,將艾柱一端點燃放入艾灸盒內,同時點燃2個艾灸盒,分別放置于兩側風門穴上,艾灸20~30 min。艾灸時要注意觀察艾柱燃燒情況,注意溫度,防止局部溫度過高而燙傷患兒皮膚。每日1次,3次為1個療程,治療后1周,電話隨訪。

3 療效觀察

3.1 觀察指標及療效評定標準 觀察患者的臨床療效及治療前后鼻塞、流涕、咳嗽、頭項痛及其他癥狀變化情況。痊愈:鼻塞、流涕、咳嗽等癥狀消失;有效:鼻塞、流涕、咳嗽等癥狀緩解;無效:鼻塞、流涕、咳嗽等癥狀無緩解。

3.2 統計學方法 采用SPSS 20.0統計學軟件處理數據。計數資料以例(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.3 結果

(1)臨床療效比較 治療后,治療總有效率為100.00%(25/25),痊愈率為92.00%(23/25)。

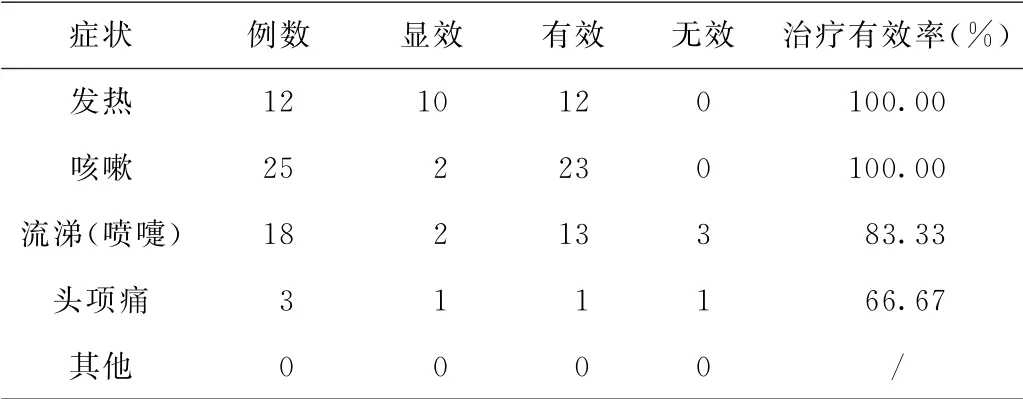

(2)鼻塞、流涕、咳嗽、頭項痛癥狀改善效果比較 治療后,發熱癥狀治療有效率為100.00%(12/12);咳嗽癥狀治療有效率為100.00%(25/25);流涕(噴嚏)治療有效率為83.33%(15/18);頭項痛治療有效率為66.67%(2/3)。見表1。

表1 初期小兒風寒感冒患者治療后鼻塞、流涕、咳嗽、頭項痛癥狀改善效果比較(例)

4 討論

小兒外感風寒感冒是兒科常見疾病,因小兒具有臟腑嬌嫩、形氣未充的生理特點,寒暖不能自知,故容易感受風寒之邪。通常伴有基礎疾病的患兒臨床癥狀較重,遷延日久易出現并發癥[8],故感冒早期干預可明顯縮短療程。《傷寒論》言:“傷寒二三日,陽明、少陽證不見者,為不傳也。”[9]故本研究選取病程≤3 d的初期風寒感冒患兒進行觀察。風寒感冒病位在肺,病機為風寒束表,衛陽被遏,肺氣失宣,不能溫分肉,故見鼻塞、流清涕、咳嗽、惡寒之癥;太陽經受邪,經氣不利,故出現頭項強痛;風寒之邪襲表,正氣抗邪,正邪相爭,氣血浮勝于外,寒主收引,故見脈浮緊。外感風寒早期以鼻塞、流涕、咳嗽為主癥,治療時以祛邪扶正為主,宣肺達邪,辛溫通竅。針對小兒肌膚柔弱、臟氣清靈的特點,外治療法尤為有效[10],具有起效快、不用口服的優勢[11]。

本研究采用風門穴拔罐聯合艾灸治療初期小兒風寒感冒。拔罐法歷史悠久,最早主要用于治療外科瘡瘍疾病,現代研究發現其對感冒、發熱、咳嗽、胃腸疾病、風濕痹痛等內科疾病及皮膚病、婦科病也有治療作用。拔罐法是利用負壓使罐吸附于患部,使局部皮膚充血、瘀血,從而產生良性刺激,祛邪外出,達到調整臟腑、平衡陰陽,邪祛則正安的目的。拔罐后經脈氣血通暢,具有行氣止痛、祛風散寒等功效。《本草綱目拾遺》言:“肉上起紅暈,罐中有氣水出。風寒盡出,不必服藥。”[12]拔罐法操作簡便,罐法形式多樣,安全有效,易被兒童接受且見效快,能夠在短時間達到疏通經絡、調和氣血、祛除病邪的作用。本研究選擇易罐,可使小兒外感治療大眾化,提高家庭治療小兒外感病的能力。易罐拔罐治療使患兒能夠通過自身調節改善病情,促進血液循環,加快新陳代謝。艾灸具有溫陽、芳香開竅的功效。風門穴屬足太陽膀胱經的經穴,為督脈及足太陽膀胱經的交會穴,定位于第2胸椎棘突下,后正中線旁開5 cm;位于肺俞上方,為肺氣出入的必經之處,內應肺臟;別名熱府,有“左為風門,右為熱府”之說。《針灸甲乙經》云:“風眩頭痛,鼻不利,時嚏,清涕自出,風門主之。”[13]古代醫家認為風門穴乃風寒之邪入侵機體之門戶,取之可疏風宣肺,護衛固表,使肺臟得潤,清氣得施,氣機暢達[14]。因此,風門穴也可治療風寒犯肺所致的外感咳嗽[15],治風治氣皆宜取之[16]。拔罐聯合艾灸作用于風門穴,能達到扶正祛邪、調整陰陽的治療效果。

綜上所述,風門穴拔罐聯合艾灸治療初期小兒風寒感冒,操作簡單,療效顯著,患兒容易接受,值得臨床應用推廣。本法僅對風寒感冒初期有效,對于風熱感冒或風寒感冒入里化熱的臨床療效還有待進一步研究,后續將加大樣本量,設置對照組等作進一步研究。