后股權時代的民營企業:追求理想VS立足現實

■吳苑林

(上海正實企業管理咨詢有限公司)

隨著后股權時代的來臨,民營企業追求理想的同時更應當立足和審視自身實際,構建基于人才培養體系和職業經理人管理體系的全面激勵體系,在員工成長的過程中,發現和沉淀人才,放大股權激勵的價值,重新構建股權激勵優勢,助力企業發展和進階。

1 后股權時代的來臨

1.1 從無到有:股權激勵在企業普遍適用

(1)股權激勵已成為上市公司必需品。

2006年,隨著上市公司股權激勵相關規定的試行,為數不多的公司響應號召,發起股權激勵計劃。

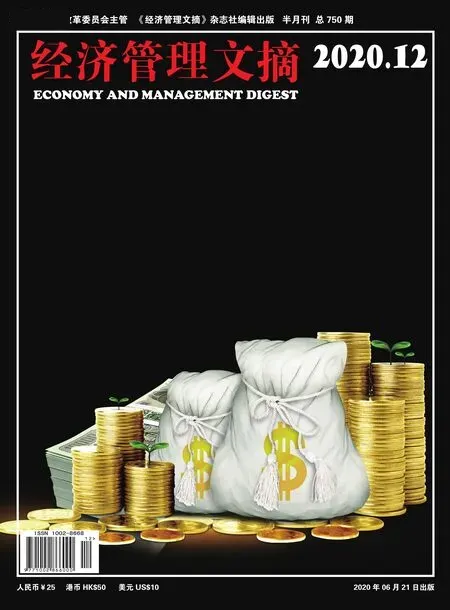

圖1 2008—2018年上市公司預案公告及股權激勵企業數量

隨著相關法律法規的健全和完善,股權激勵越來越受到企業的青睞和采納,預案公告和實施企業數量都出現井噴式增長。

(2)民營企業成股權激勵大軍。

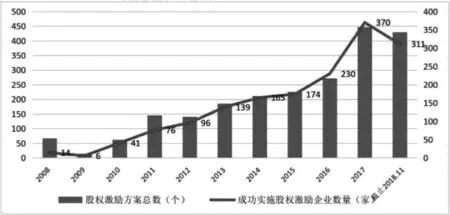

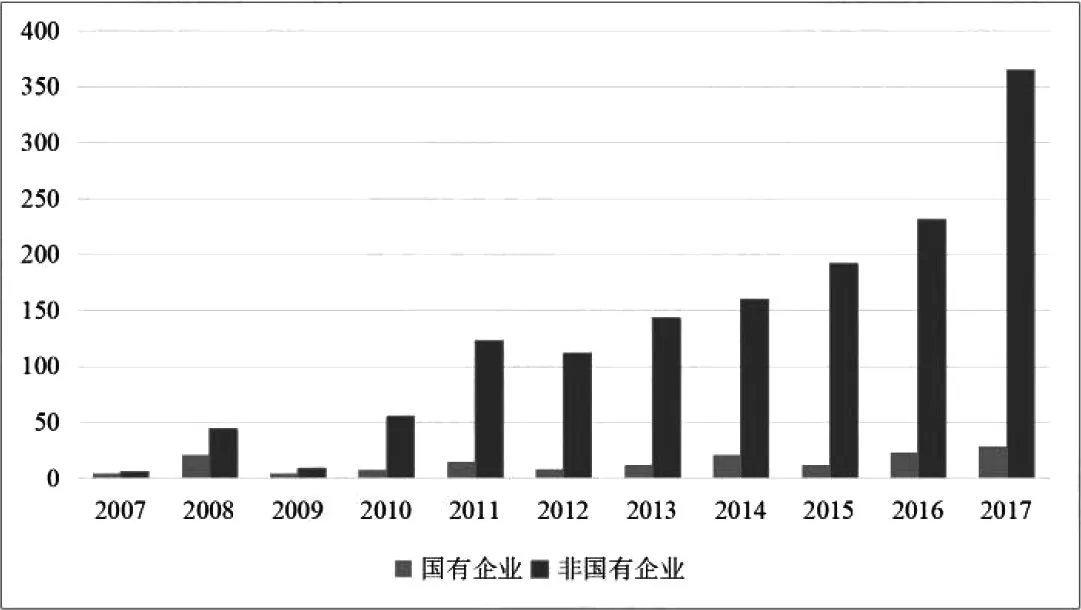

2007—2017年,實施股權激勵的上市公司數量大幅度增長。在2017年實施股權激勵的上市公司中,民營企業數量所占比例高達84%。

圖2 2007-2017十年間實施股權激勵各類企業分類匯總

圖3 2017年實施股權激勵的市場企業分類占比

可見,股權激勵在中國民營企業管理界完成了從無到有的突破,經過十余年的發展,股權激勵已經發展成為企業普遍適用的管理工具。

1.2 后股權時代企業面臨的挑戰

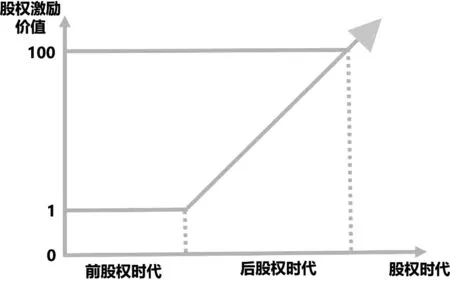

在前股權時代,股權激勵從無到有,相較于沒有股權激勵的企業,導入股權激勵就是優勢,股權激勵價值實現了“0”到“1”的突破(如圖4)。進入后股權時代,在股權激勵普遍適用的情形下,企業原有股權激勵價值的相對優勢已經談不上是優勢,大家都有的東西等同于大家都沒有。如同在手機稀缺的年代,有一部大哥大就優越很多,現在大家人手一部,就不再比較手機的有和無,而是對手機的配置有了更高層次的科技需求和滿足。

圖4 股權時代與股權激勵價值

那么企業就需要在“1”的基礎上,重新構建和提升股權激勵的優勢,真正實現從“1”到“100”之間的增長性突破,這既是后股權時代的本質特征,也是企業面臨的后股權時代的挑戰。

2 理想很豐滿現實卻骨感

2.1 理想豐滿是股權激勵的“理想化”

深耕企業管理咨詢多年我們發現,企業家和員工對股權激勵都過于“理想化”。企業家總是操之過急且希望一蹴而就,認為分到股權的員工就是命運共同體,會自覺發奮工作甚至“007”,最后發現員工越來越麻木,股權激勵如同固定工資,失去了激勵性。而員工卻疑惑,怎么分了股權,也沒有變成一夜暴富,也不能和老板平起平坐,還不如多發工資來得實在。股權激勵理想并沒有照進現實,表面上看是股權激勵的失靈,其實是股權激勵體系脫離了員工所處的需求階段。

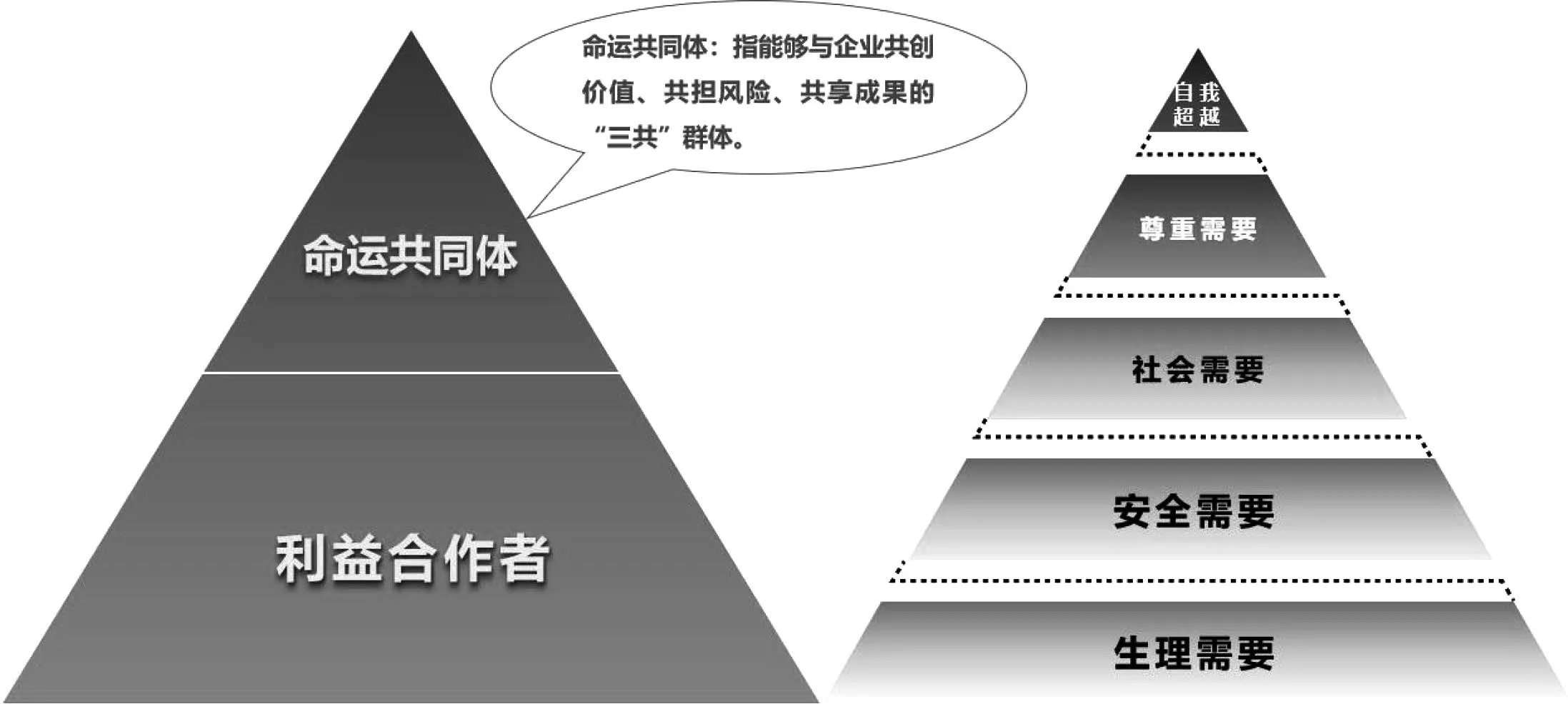

結合股權激勵金字塔模型和馬斯洛需求層次理論(如圖5),員工到底是不是利益合作者或命運共同體,不僅要結合企業的發展階段,還需要通盤考慮員工的個人情況,比如崗位價值、能力經驗、團隊貢獻、職業規劃以及個人追求與企業發展戰略的匹配度。

圖5 股權激勵烏托邦金字塔與馬斯洛需求層次理論

冰凍三尺非一日之寒,就像我們不能給一個小學生頒發博士文憑,因為能力遠遠達不到,需要長期培養和選拔去匹配相應的學歷水平。如果員工還掙扎在溫飽線上,和他談股權話夢想就太遙遠;如果員工已經處在職業生涯長周期規劃階段,更多關注自身價值的實現而非物質需求時,才能夠實現思維的上升。

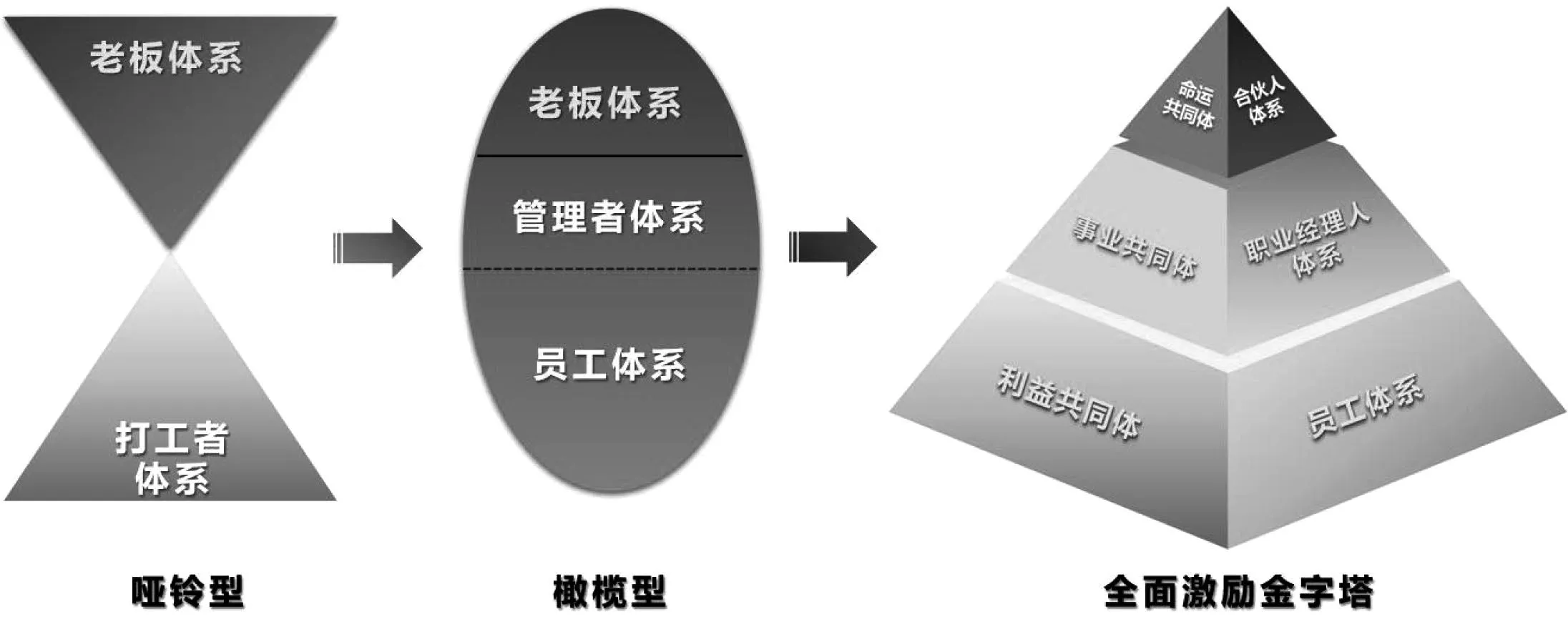

2.2 現實骨感根源于人員體系“啞鈴化”

我們研究發現,與股權激勵烏托邦金字塔(圖6左)相比,民營企業員工體系呈啞鈴型分布(圖6右),上為以企業家家族成員為代表的老板體系,下為普通打工者體系。但是,兩個體系相互封閉,老板體系不會接納普通打工者進來,也不會讓普通員工參與、設計甚至決策企業未來發展規劃,而打工者體系也停留在物質需求階段,還沒有上升到考慮職業生涯的長周期規劃、個人能力提升以及與企業共創、共擔和共享的層面。所以,在這樣的體系下,命運共同體的基礎天然不存在,即使分股權,員工也難以從打工者體系上升到老板體系,這是讓企業家和員工認為股權激勵無效的本質原因。

圖6 股權激勵烏托邦金字塔與民企人員體系現狀

3 開啟全面激勵體系新天地

3.1 建立組織管理體系和職業經理人體系勢在必行

如何改變民營企業兩極分化的啞鈴型員工體系呢?關鍵在于建立規范的組織管理體系和完善以職業經理人體系為核心的人力資源發展體系。著名學者郎咸平曾說,中國的國有企業最大的問題不在于“所有者缺位”,而是“職業經理人缺位”,當下的民營企業亦是如此。

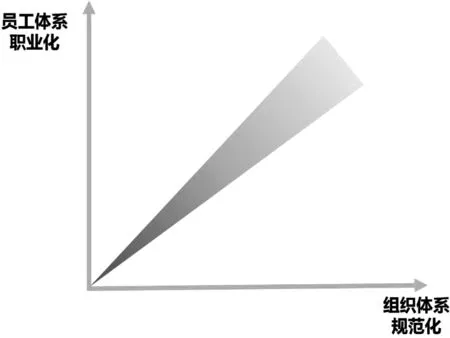

在合理的區間內,組織體系的規范化與員工體系的職業化發展會呈現齊頭并進的趨勢(如圖7)。一者,通過加強人力資源管理組織體系的完善,使企業內部組織運作更加有序與規范;再者,在組織規范化運作中強化員工體系的職業化,形成職業經理人體系。與普通打工者體系相比,職業經理人體系有三個特征,從直觀上看,他們都在企業擔任中高層管理者;從需求層次看,職業經理人已經超越了物質需求階段,更關注個人職業生涯的長周期規劃以及個人“野心”滿足;從能力層次看,職業經理人的復合型能力、管理經驗是匹配于企業發展階段的。

圖7 組織體系規范化與員工體系職業化關系

3.2 從“1”到“100”:構建全面激勵金字塔體系

經過多年管理咨詢經驗我們發現,后股權時代,企業需要基于組織管理的規范化體系,將激勵體系與人才發展體系匹配契合,以構建職業經理人體系為中樞,打通員工在企業的成長和發展通道,形成員工體系、職業經理人體系、合伙人體系三位一體的全面激勵金字塔,是企業股權激勵價值從“1”到“100”的優勢升級。

圖8 企業人員體系的優化和演變

坦白來講,古時的羅馬帝國不是一朝一夕就能建立的,企業更應該立足現實走好發展的每一步。原有的“啞鈴型”人員體系結構現狀很難快速升級到全面激勵金字塔體系,需要“雙管齊下”的體系建設。

一方面,搭建與企業戰略、業務和組織高度統一的人才發展體系。這個體系中不斷培養和提升員工能力、衡量員工在組織的貢獻程度,讓打工者有機會成為管理者,讓管理者看到成為職業經理人甚至是合伙人的希望;另一方面,根據組織的人才發展體系,完善人才價值評估體系和激勵體系,全面持續激發員工的積極性,為企業人才梯隊建設和員工成長動力提供長期體系保障。

3.3 用“正確的體系”選出“對的人”

“對的人”不會一躍而出,但會在企業人才培養體系和人才梯隊建設中逐漸脫穎而出。

馬云說:“企業內部只有建立規范行之有效的體系,營造好優良的文化氛圍,培養和挑選出許多優秀人才作為企業的接班人與企業文化的傳遞者,才會使得企業傳承發展的難題迎刃而解。”在2018年教師節到來之際,馬云正式對外公布阿里巴巴的傳承規劃,由現任企業CEO張勇來接任阿里巴巴集團董事會長。當很多人目光都放在新時代阿里的變化和馬云去向之時,阿里人才培養體系也頗受關注。

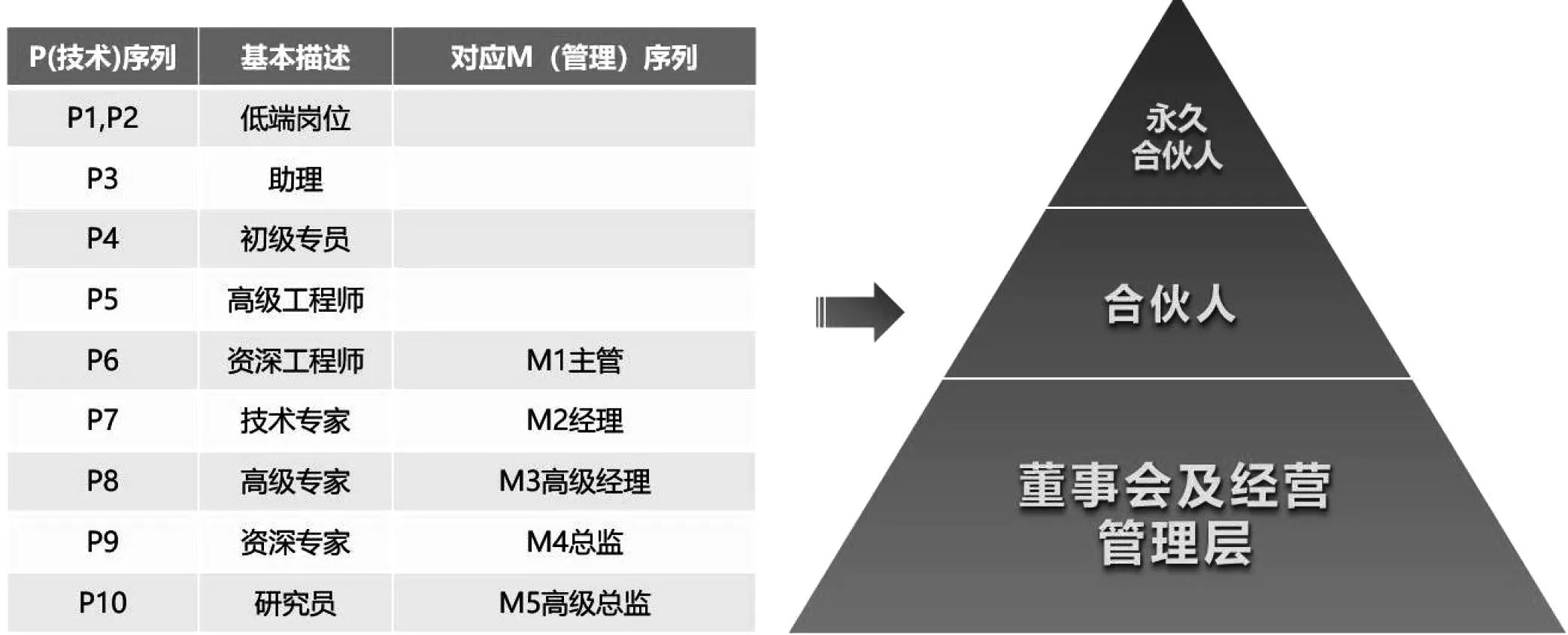

在阿里,設計了兩套人力資源發展體系(如圖9左),其中一套按照技術P序列逐級提升,另外一套按照M序列來任用相關管理者。通過人才培養和發展體系的完善,阿里打造出一個源源不斷培養和輸送管理人才的強大系統,童文紅就是在這樣的體系中一步一步從公司前臺做到菜鳥董事長,她用17年見證了自己的成長,也證明了阿里人才發展體系的成熟與成功。

圖9 阿里人力資源發展體系和合伙人體系

完善的人才發展體系,讓員工看到了機會,從普通員工到經營管理層到合伙人甚至是永久合伙人不是夢想,也讓企業能夠找準“對的人選”,確定哪些人值得被激勵!

正和任正非說的那樣,企業初期階段發展的好壞,很大程度上與企業家對時代機遇的把握密不可分;而到后期發展階段,就需要依靠規范有效的人力資源管理體系和管理人才。

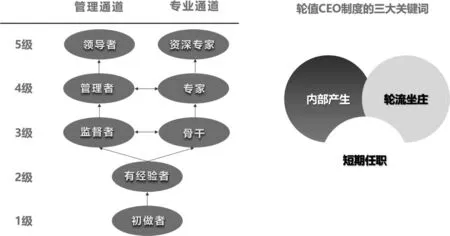

華為的“五級雙通道”(如圖10左)的構建使企業員工的職業發展方向分為管理通道和專業通道,每個通道上又對比分成五個職業資格等級。華為企業的每一名員工,根據自身特長和發展意愿,既可以選擇管理通道,也可以選擇深造自己專業技術的通道發展。在“五級雙通道”的人才發展體系基礎上,華為輪值CEO制度才得以順利推行。

圖10 華為五級雙通道和輪值CEO制度關鍵詞

據華為董事會規定,輪值CEO的制度要由明確的人才資格標準對候選人進行詳細地評估與選拔,并定期對其工作情況參評然后根據最后的結果進行人力資源調整。通過切實施行并健全人才發展體系,使員工能夠達到國際職業化的水準,這是任正非對華為員工的期待,也是人才培養體系和職業經理人體系在華為的重要性體現。

結 語

綜上所述,在變幻的商業世界,企業需要靠得住的人打拼天下,而這些人并非一蹴而就,長期培養和全面激勵都離不開實戰和時間的沉淀和檢驗。后股權時代,民營企業只有先腳踏實地完善組織人才發展體系,才能真正仰望股權激勵價值星空。