遷村并點規劃兼顧居家養老考量

■劉 平 馬筱姍

(1.四川大學經濟學院;2.哈爾濱工業大學經濟與管理學院)

1 家居養老及鄉村老齡化現狀

老齡化是社會經濟發展的產物。社會經濟的發展加速了傳統家庭結構和價值觀的轉變,家庭長期以來作為養老的第一道防線逐漸被侵蝕,以家庭養老為主的養老模式逐漸向“社會化”養老方式轉變。而我國仍處于社會主義初級階段的基本國情,決定了不具備建設全覆蓋、高水平機構養老模式的能力。居家養老以社區為依托,以家庭為核心,老年人形式上在家中居住,但享受著社區提供的專業化養老服務內容[1],實現了家庭養老和機構養老的優勢有機結合,成為我國面對日益尖銳的養老難題的現實選擇。

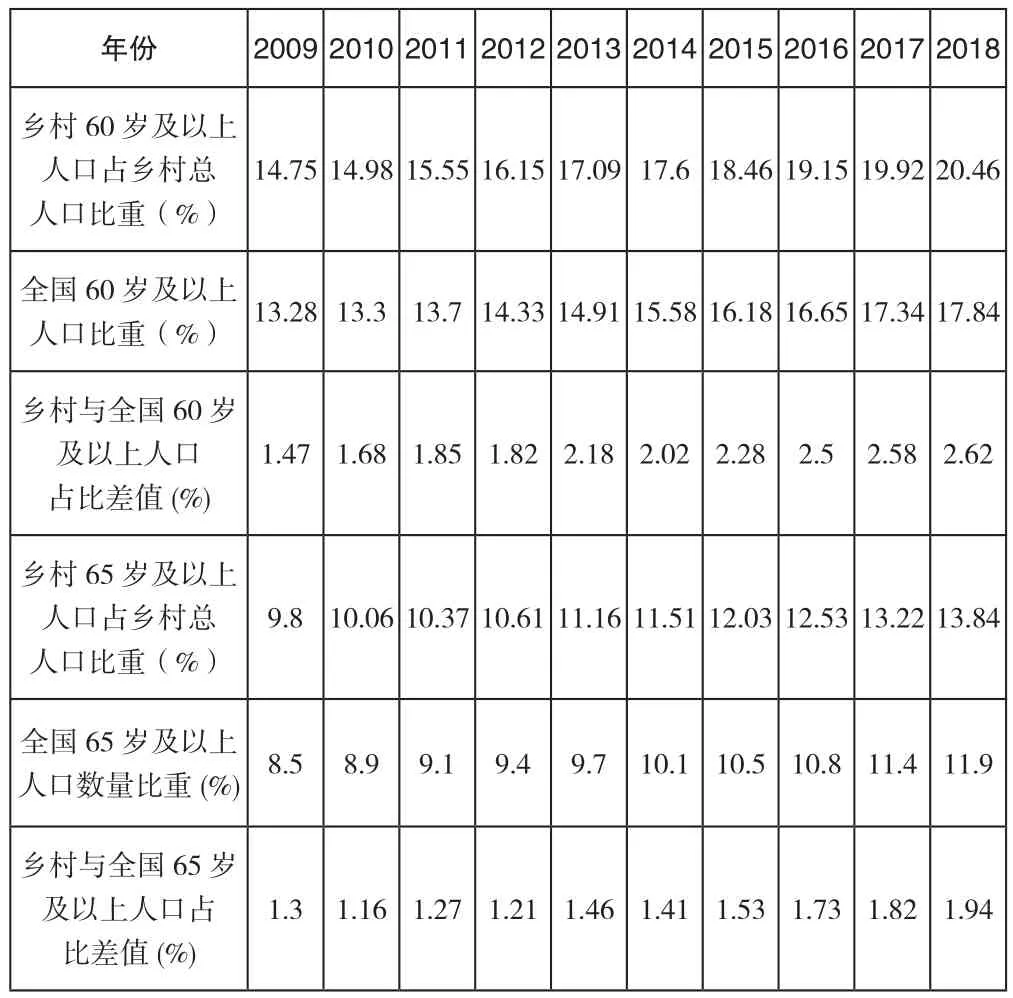

根據1956年聯合國《人口老齡化及其社會經濟后果》的測算指標,當一個國家或地區60歲及以上老年人口占人口總數的10%,或65歲及以上老年人口占人口總數的7%,標志著老齡化社會的到來。如果將全國的鄉村視為和城鎮相對的區域測算老齡化指標,2009—2018年鄉村的老齡化程度持續加深,并且與全國平均水平呈現進一步拉大的趨勢。截至2018年,鄉村60歲及以上人口占鄉村總人口比重為20.46%,鄉村65歲及以上人口占鄉村總人口比重為13.84%,分別比全國平均水平高2.62%和1.94%。鄉村將是解決老齡化難題的重要陣地。

其實,鄉村的實際老齡化程度將會超過上述數據指標所反映的現狀,即鄉村60歲或65歲及以上人口占鄉村總人口比重的指標與現實存在一定差距,主要是城鎮化發展,農村勞動人口向城鎮的流動所致。青壯年勞動力是農村人口流動的主體,一部分勞動力是戶籍不變的外出務工人員,形式上仍為農村人口,但在實質上加劇了鄉村的人口結構的老化。另一部分是戶籍變化的勞動力外流,這一部分人口統計在數據指標中,所以不會帶來數據的統計與現實的不符,但是這一部分人口會成為潛在的鄉村老年人口。據調查,這些人口主要是基于兒女教育而遷往城市,待完成“兒女培養的使命”會返回農村度過晚年,仍在農村保留住宅。

表1 2009—2018年鄉村老齡化趨勢

2 農村居家養老體系存在的問題

老齡化來勢洶洶,我國過去一直忽視了對人口結構變化的準備。目前,農村居家養老服務體系不健全,存在以下主要問題:

第一,農村居家養老體系缺乏系統規劃。十三五規劃中雖提出,隨著農村社會發展和新農村建設的深入,社區支持下的居家養老服務體系會快速向農村推進,但根據調查中發現,農村居家養老服務體系只有籠統設計,缺乏實質性實施。

第二,城鄉醫療機構建設差距較大,農村醫療衛生機構短缺。2010—2015年城鄉每千人口醫療衛生機構床位差距呈逐漸拉大趨勢,近兩年間城鄉差距逐漸縮小,但是就絕對數量而言,城鄉的醫療機構建設差距仍然較大。

表2 2010—2018年城鄉醫療衛生機構床位數統計

第三,農村綜合服務設施覆蓋率低。2018年,城市和鄉村社區綜合服務設施覆蓋率分別為78.7%和45.3%,相對于2017年分別增加0.13%和10.76%。農村的綜合服務設施覆蓋率增速較快,但是基數仍然較小,覆蓋率較低,在環境綜合治理服務、社區老年人服務、一般家居生活服務等方面仍需進一步提高覆蓋率。

遷村并點的社區建設,是解決農村居家養老問題的重要途徑,有利于加強農村居家養老規劃、增加醫療衛生機構服務供給、提高農村的基礎設施建設等。但是,在遷村并點中,老年人對其認可程度較低。

張軍民(2003)對山東省兗州市新兗鎮寨子片區不同年齡村民進行“五村合一”認同感的問卷調查顯示,青年和壯年村民對“五村合一”有較強認同感, 而老年人表現較差[3]。這主要因為,農村老年人的生活方式、生活理念等有其特殊性。首先,在生活理念上,農村更加注重血緣宗族關系、地緣關系和鄰里關系;其次,在生活方式上,鄉村老年人喜歡庭院式居住方式,喜歡串門閑聊消遣時光。再次,農村老年人經濟收入較低、文化程度較低、某些醫療衛生需求不同于城鎮(長期務農導致的身體疾病)等。在遷村并點的社區規劃和建設中,重視農村所具有的特殊性,也要合理的利用這些特殊優勢。

3 遷村并點兼顧居家養老考量的建議

3.1 提前調查,鼓勵村民參與規劃,發揮村委會的組織作用

農村重視地緣關系、血緣關系及鄰里關系,是農村的社會肌理,提前調查是不可缺少的必要環節。充分尊重村民對地緣關系的選擇,社區規劃將其納入為重要因素,比如,將某一村的居民全部安置在某一或兩幢樓,仍然基于原地緣集中居住。在具體的單元、住房的選擇上,發揮村委會的組織協調作用。一般而言,農村的鄰里關系和血緣關系在位置上具有很大的重合性,血緣至親即鄰里親戚,在具體位置的選擇上具有兼顧性和可協調性。

3.2 加強社區精神文明建設,繼續發揚互助集體理念

遷村并點建設的新農村社區具有某種天然優勢——互幫互助的集體理念。居家養老除了需要專業人員提供的服務,還需要社會、慈善組織、社區等多主體提供非專業的照顧和服務。社區的志愿服務是不可忽視的一股重要參與力量,不僅能緩解財政壓力,而且能慰藉老人精神,遷村并點建設的新農村社區在精神慰藉、生活照料等方面具有無可比擬的優勢。不打破原村落的相對集中居住,對于社區的精神文明建設和互幫互助集體理念的發揚有重要意義。

3.3 完善社區公共設施建設和養老服務

首先,發揮政府的基礎作用。相關的法制建設、社區建設、財政資金支持、資源協調、醫療保障體系的建設等方面都需要政府在其中發揮主導作用。其次,完善醫療衛生服務建設。醫療衛生是老年人的剛需,增加農村社區醫療衛生機構建設;加強社區疾病預防和社區長期護理;鼓勵私營醫院建設。再次,積極培育市場,提供多樣化居家養老服務。鼓勵疾病預防服務、日常生活輔助、家庭探訪護理等薄弱居家養老服務行業的市場化發展,發展多層次、專業化的私人服務。最后,運用新技術,智慧養老。依托大數據、云平臺,結合網絡遠程、感知、識別、自動控制等新技術,實現智慧養老,全面提升健康管理、增進親情陪伴、提高服務質量。

3.4 大力宣傳居家養老社區理念

老年人對農村生活環境和生活方式的依賴,是其不愿意搬遷的重要原因之一。養老問題不僅是老年人最為關注的問題,也是兒女關注的焦點。大力宣傳居家養老社區理念,不僅可以減少老年人對遷村并點的反對,也能獲得更多的中年群體的支持,推動遷村并點的進程,吸引村民對社區建設的參與。當然在大力宣傳居家養老社區理念過程中,要配合相應的政策支持,尤其是財政資金支持,為養老面臨的經濟困難提供資金支撐。