小學數學課堂促進學生深度學習的策略研究

江蘇省無錫市太湖實驗小學 王 嫻

所謂深度教學(deep teaching),是相對于傳統的知識本位和接受式教學而言的,是一種能夠幫助學生對學科問題深入思考,對教學內容深刻理解、對學科思維深度生成的教學,是一種促進學生深度學習的教學。

實施數學深度教學,就是要立足于學生數學學習的過程,抓住數學的學科本質,促進學生理解并構建數學知識和經驗、形成學習的基本能力、逐步形成和發展核心素養的教與學活動。是當前課堂教學改革向縱深推進的實質與方向。如何將學生引向深度學習的深度教學,我結合課例談幾點教學策略。

一、創設情境問題引入,帶領學生深度參與

學習參與深度,是深度學習的基礎。深度參與可促使更多層數的隱層參與 “訓練”,而實現更高層次的抽象,挖掘出更深的意義。現實教學過程中老師習慣讓學生跟著自己的思維進行學習,這樣的學習過程學生思維是被動的,參與是浮于表面的。教師應該清晰了解學生的思維狀況,將學生課堂中的真實思維暴露出來,靈動的思維發生碰撞,后通過自我反思發現不完善的,不合理性的地方,最后再引導學生修正自己的思維。

為了促使學生順利完成深度學習,通常以問題解決為導向,以問題驅動的方法,使學生處于一種“心求通而未達,口欲言而未能言”的狀態,使教學成為一種學生渴望不斷探索,追求知識的心理需求。教師要充分發揚教學民主,始終以組織者的身份為學生提供自我探索、自我創造、自我表現和自我實現的空間,幫助學生理解、內化新知,從而構建高層次的知識 體系。

例如:在執教蘇教版小學數學《比較千以內數的大小》這節課時,進行了這樣的嘗試。

(一)情境引入,探究方法

師:老師家的微波爐壞了,想換個新的,于是我去華聯超市看了一下美的牌要這么多錢(出示微波爐圖:398 元),我也去蘇果超市看了一下,同樣的美的牌要這么多錢(出示圖:402 元)你們覺得王老師該去哪個超市買微波爐呢?為什么?

生:買華聯超市的,因為便宜!

師:小朋友都建議王老師去華聯超市買,因為它賣得便宜!你們怎么知道哪家店便宜哪家店貴的呢?

生:我把兩個價錢比較一下大小就知道了。

師:哦,把兩個價錢進行了比較才做的決定呀?在我們生活中經常會要對幾個數量進行大小比較,那這兩個數你們是怎么比較出大小的呢?

生1:一個是300 多,沒賣400,一個超過400 了,400 比300 多,所以398 小于402。

生2:我是看兩個數的百位,一個是3,一個是4,3 小于4,所以398 小于402。

老師根據學生的發言小結比較的方法,指出看兩個數的最高位百位,哪個大哪個數就大,圈出百位上的數,并填上大于號。

師:小朋友們正確比較出了兩家超市同樣商品的價格,我想同樣的商品我們都會選便宜的東西買的。

(二)試一試

師:超市里真的有好多東西賣,王老師除了買微波爐還想買個護眼燈,我選了幾個一起來看看價錢(出示三款護眼燈的價錢:230 元 、168 元、 256 元)讀一讀三個價錢,請你選兩個物品的價錢把這兩個數抄下來,比比它們的大小,填上大于號或小于號。

學生獨立活動,同桌交流選擇的數以及比較的結果。

全班交流:指名口答,教師隨機板書不同的式子,同時讓學生說比較的方法,師小結,指出百位相同不能比較就看十位,十位那個數字大,那個數就大,圈出關鍵的數字。

這樣的教學是將學生的生活經驗轉化為了數學問題,學生是主動地參與,并能深入到知識的內核。優質的問題能夠造就興趣、動機、堅持的情緒狀態以及高水平的思考技能。這樣的數學學習與活動不再停留于解題的過程,或者說擴大了“解題”的外延,達到了使學生深入參與探究新知的目的。

二、整合內容優化設計,指導學生深度體驗

深度教學追求對教學內容全面的、深層次的理解,這是相對于學科內容的內在構成要素而言,而對于教學內容本身的深度和難度則并不刻意追求。數學課本是實施教學過程的重要資源,蘊含著數學知識、數學思想和解題方法等。學生學習某部分知識的時候,總是會以自己已經掌握的相關知識作為認知基礎。教師的作用不再是講授方法,而應遵循學生學習能力形成的心理機制和規律,將課堂的主體地位還給學生,合理整合教材,注重教材前后知識點的聯系,教材作為教課的依據善于運用教材,賦予教材鮮活的生命力從而使學生更好地理解新知識,把握新知識的核心特征,厘清知識脈絡,以便深入理解學科的本質與知識的內核。

例如:教學蘇教版二年級《乘加乘減》一課時,我安排這樣的一個教學過程:

指名說圖意后,讓學生列式:4+ 4=8 或4×2=8。

學生觀察圖畫,再次列式:4+4+ 4=12 或4×3=12。

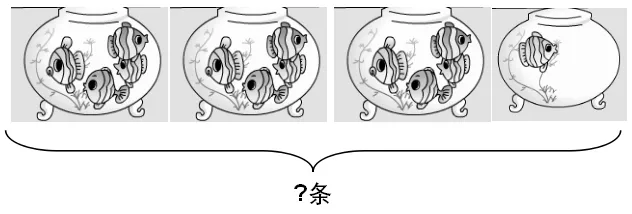

讓學生觀察金魚和上一次發生了什么變化?加法算式怎么列?(4+4+ 4+1=13)說說這個算式表示什么意思?(3 個4 相加再加1)還能怎么列式表示3 個4 相加再加1?(4×3+1=13讓學生說說這個算式表示什么意思?

說明:像這樣有乘法和加法的算式我們叫作乘加。

讓學生說說先算什么再算什么。

指名說圖意后,讓學生列式:4+ 4+4+4 或4×4。

(五)演示最后一個魚缸撈走三條金魚。讓學生說說金魚發生什么樣的變化?

追問:怎樣在算式上體現游走三條魚?學生列式,板書:4+4+4+4-3= 13 或4×4-3=13。

說說這兩個算式表示什么意思?

學生取名。像4×4-3=13 的算式叫作乘減。

讓學生說說先算什么,再算什么。

(六)觀察圖,比較算式

問:同一張圖我們列出了兩個算式,再讓學生分別說說乘加和乘減算式表示的意思。說說兩個算式的計算過程。

此教學過程通過幾次魚缸的變化,讓學生從幾個幾相加列出乘法算式這個舊知很自然地引入乘加和乘減算式,學生結合情境理解了乘加乘減混合算式的含義,學會了乘加乘減的計算方法。在小金魚和魚缸的變化過程中學生不單單是認識了乘加乘減的算式,會計算了乘加和乘減,也讓學生體會到數學前后知識間的聯系,經歷了新知產生的過程,也更好地理解了乘加乘減計算為什么先算乘法再算加減法的道理。通過同一張圖卻列出兩個不同的算式的比較讓學生體會到從不同的角度觀察可以得到不同的解題思路,為學生以后解決問題積累了一定的經驗,間接培養了學生解決問題的能力。在講解知識的基礎上,通過回答要點問題,學生能夠把握所學內容的核心特征,深度理解學習內容,提升自身思考能力,促進思維能力的發展。如此新舊知識有機結合融會貫通層層深入,賦予教材鮮活的生命力。

三、注重反思強化應用,促使學生深度建構

《義務教育數學課程標準》(2011版)指出要特別注重發展學生的應用意識,即有意識利用數學的概念、原理和方法解釋現實世界中的現象,解決現實世界中的問題。教學反思應貫穿于深度學習的整個過程,不斷為學生的深度學習提供反饋。教師要創造一切條件,給學生時間與空間,教給學生合適的方法,幫助學生能自覺主動地把課堂中的知識學以致用,并在實際運用中加深對數學知識的理解,培養學生解決問題的能力和創新意識,又能讓學生切實體驗到生活中處處有數學,體驗到數學的應用價值。

如教學蘇教版二年級“米的認識”時,我讓學生說說生活中哪些物品的長度正好是1 米或接近1 米呢?有學生發現教室里的門鎖到地面的高度大約是1 米。對于這個發現,教師及時追問:“是不是我們班的門鎖裝得特殊呢?其他地方的門鎖高度是不是也是這樣呢?請小朋友課后繼續研究。”下課后,有學生跑去量隔壁班的門鎖到地面的長度,還有的跑到辦公室。第二天通過交流,學生發現不僅是學校教室、辦公室、會議室等的門鎖高度大約是一米。家里的也是,大多數門上的鎖到地面的高度是1 米左右。通過一個小小的活動,讓學生把所學的知識運用到生活實際中,明白了裝門鎖這樣平常的事也蘊藏著數學知識,體會到數學知識與實際生活的緊密聯系。

總之,深度學習是一種高效的學習方式;是一種真實的學習過程;是一種豐富的學習體驗;是一種積極的學習狀態。深度學習以學習者主動參與為前提,以領悟內涵和抓住本質的深層思維為特征,以引導學生積極實踐創新,形成和發展數學核心素養為根本目的。