太湖魚類生物完整性指數構建與健康評價

張翔,周國棟,王雷

(1.江蘇省常州環境監測中心,江蘇 常州 213001;2.江蘇省環境保護水環境生物監測重點實驗室,江蘇 常州 213001)

太湖魚類記述始于二十世紀初,Fowler[1]記述太湖魚類29 種。之后,我國學者逐步研究了太湖魚類,二十世紀五十年代起開始系統地研究太湖魚類。2005 年《太湖魚類志》[2]成書記述了107 種魚類。二十世紀八十年代后期,太湖水生態環境狀況變差,藍藻水華頻發,江湖阻隔、過度捕撈及水生植被資源退化等諸多因素,使得太湖魚類群落結構變化巨大。近十幾年的單次調查均未發現太湖魚類超過40 種[3]。

1981 年Karr[4]用生物完整性指數(Index of Biotic Integrity,IBI)來評價水環境質量,最早以魚類作為指示生物進行評價。美國國家環境保護局(US EPA)編制的《生物快速評估草案(Rapid Bioassessment Protocols)》[5]中,魚類草案(Fish Protocols)的方法及原理均基于Karr 提出的魚類生物完整性指數(F-IBI)。“十二五”期間江蘇省政府已發布文件[6]在太湖流域的水生態環境健康評估體系中使用浮游藻類、底棲動物的生物完整性指數監測與評估水生態環境功能區水生態環境健康狀況,但研究主要集中于較小型的生物類群,而食物鏈更高層生物的應用研究尚缺失。

1 材料與方法

1.1 太湖魚類樣品采集與處理

考慮太湖湖區之間環境差異,囊括“十二五”水專項和漁業管理部門在2014—2018 年太湖魚類調查點位,同時基于網格化布點的要求,增加點位設置,在生態環境部門有水質監測點位附近均設置了魚類采集點位,方便水質數據獲取。依此原則,設置了24 個魚類采集點,包含東部湖區(廟港、東太湖、東西山鐵塔、胥湖南、浦莊、漁洋山、漫山)、南部湖區(小梅口、澤山、湯溇)、西部湖區(大浦口、大雷山、十四號燈標)、竺山灣(竺山湖中、竺山湖南、椒山)、梅梁灣(閭江口、梅梁湖心、拖山)、貢湖灣(貢湖口、金墅港、沙墩港)、湖心區(平臺山、西山西),具體位置見圖1。單個采集點使用3 頂多目刺網和3 頂定制地籠相結合的方式定量采集魚類。多目刺網和地籠規格為:浮刺網(高1.5m×長50m,網目12cm);半沉刺網(高1.2m×長50m,網目7cm);沉刺網(高1.0m×長50m,網目3cm);地籠(高30cm×寬30cm×長10m,網目1.6cm),單點總計網長180m。每次網具放置20~24h。本次分析數據選用2018 年12 月魚類調查數據為基礎,參照點選擇參考漁業管理部門2014—2018 太湖魚類調查結果。

采集的大型魚類現場鑒定種類,測量和記錄魚全長、體長、體質量,同時現場檢查魚類是否畸形、是否受傷、是否感染寄生蟲的健康狀況,選擇有代表性的和健康狀況存疑的數尾冷藏帶回實驗室;中小型魚類全部冷藏帶回實驗室。實驗室內依據HJ710.7-2014《生物多樣性觀測技術導則·內陸水域魚類》和HJ 628-2011《生物遺傳資源采集技術規范》進行魚類解剖分析,依《太湖魚類志》、《江蘇魚類志》鑒定魚類至種,依據解剖狀況、文獻記錄[7-11]標明其生活垂直位置、產卵狀況、原產屬性、食性等生理學特性。

1.2 太湖魚類數據資料收集與參照點、受損點的選擇

本研究選擇2014—2018 年間魚種類數和數量靠前的魚類資源點為參照點篩選的背景。再通過向太湖漁政部門問詢,走訪太湖周邊漁民,掌握2018年太湖魚類狀況,以此為選擇受損點的基礎。

1.3 太湖水質及生境數據收集

采集魚類時收集了太湖29 項水質指標:透明度、水溫、濁度、pH、溶解氧、電導率、高錳酸鹽指數、氨氮、五日生化需氧量、化學需氧量、總磷、總氮、葉綠素a、富營養化指數;其他參數有銅、鋅、氟化物、硒、砷、汞、鎘、鉻、鉛、氰化物、揮發酚、石油類、陰離子表面活性劑、硫化物、糞大腸菌群。依據《流域水生態-環境質量監測與評價技術指南》[12]從湖岸組成、湖濱帶底質、湖岸穩定性、水量、湖岸形態、湖岸植被、大型水生植物、水質狀況、人類活動強度和土地利用類型10 個方面得出了太湖物理生境指數(PHI)。

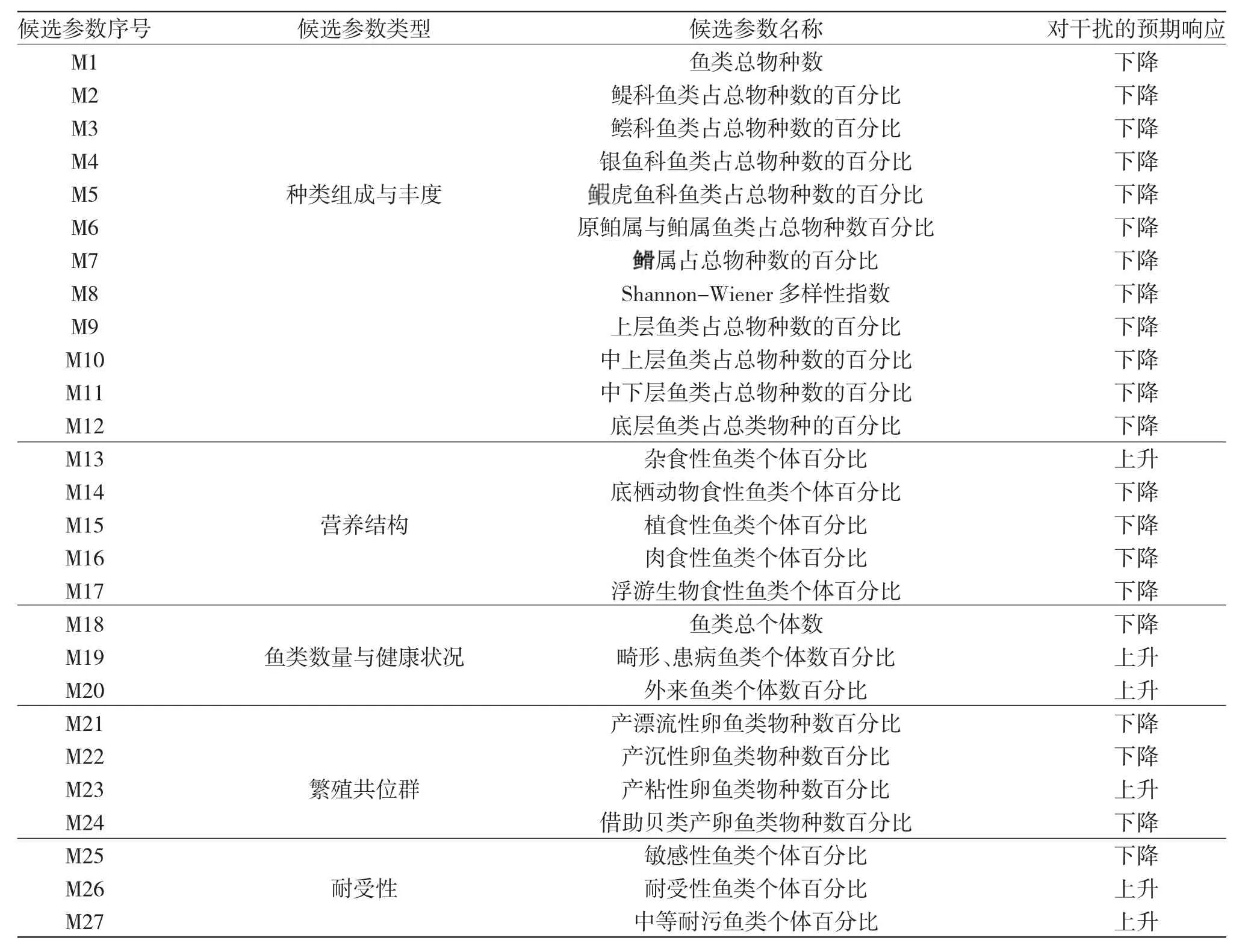

表1 太湖魚類完整性評價候選參數及對干擾的預期相應表Tab.1 Candidate metrics for F-IBI and their expected responses to environmental stresses in Taihu Lake

1.4 候選參數選擇與篩選

參照文獻[13,14]及太湖魚類群落特征,納入F-IBI的候選參數包括5 大類27 個,具體見表1。候選參數的篩選步驟包括:分布范圍分析,即剔除結果差異不明顯的參數;箱體判別分析,即運用箱體圖剔除參照點和受損點差異不明顯和對干擾預期響應不正確的參數;相關性分析,即將前2 步剩下的參數進行Pearson 相關分析,綜合選擇|R|>0.8[15]的兩者之一參數。

1.5 分值、公式、健康分級與數據分析

篩選后留下的參數即構成F-IBI 的參數,用比值法計算F-IBI 的參數分值:對干擾響應“下降”的參數,以參照點95%分位數為最佳期望值,分值=實際值/最佳期望值;對干擾響應“上升”的參數,以參照點5%分位數為最佳期望值,分值=(最大值-實際值)/(最大值-最佳期望值)。將各項F-IBI 的參數分值相加即為F-IBI 值,使用參照點F-IBI 值分布的25%分位數作為“優”的等級線,以四分法劃分“良”、“中”、“一般”、“差”等級。

數據結果錄入、統計分析和分析圖表制作在Excel 2016 及Origin 2019 中完成,點位及結果圖在Arcmap 10 中構建。

2 結果與分析

2.1 太湖魚類群落狀況

2018 年冬季在太湖采集到1765 尾魚類,計1門1 綱6 目8 科28 屬37 種,總質量94017.7g。個體優勢種為刀鱭Coilia ectenes taihuensis,優勢度為43.23%,重量優勢種為鯉Cyprinus carpio,優勢度為37.57%。參照歷史文獻[16-18],刀鱭為太湖魚類的個體優勢種類沒有改變,而鯉科魚類作為太湖的重量優勢種類也沒有變化。太湖為長江下游淺水型湖泊,初級生產力強、浮游生物豐富,以浮游生物和有機碎屑為食的魚類占據絕對優勢地位。

臨床治療COPD急性加重期一般以吸氧、止咳平喘、維持酸堿平衡、抗感染、支氣管舒張劑和糖皮質激素等支持治療為主。COPD急性加重期患者呼吸道受病毒或細菌感染,其支氣管黏液中極易聚集大量炎性細胞,而炎性細胞的代謝產物或抗原成分會激活局部肺泡的巨噬細胞而產生IL-6、IL-8、TNF-α等炎性介質[2]。IL-6屬于白細胞介素中的一種,該細胞因子是由多種細胞分泌。研究表明[3],IL-6水平升高與組織受損后的炎癥反應有關。IL-8和TNF-α通過激活中性粒細胞而釋放溶酶體及類脂介質,從而參與了COPD急性加重期反復的炎癥過程,因此,IL-8和TNF-α也是患者炎癥程度的重要標志。

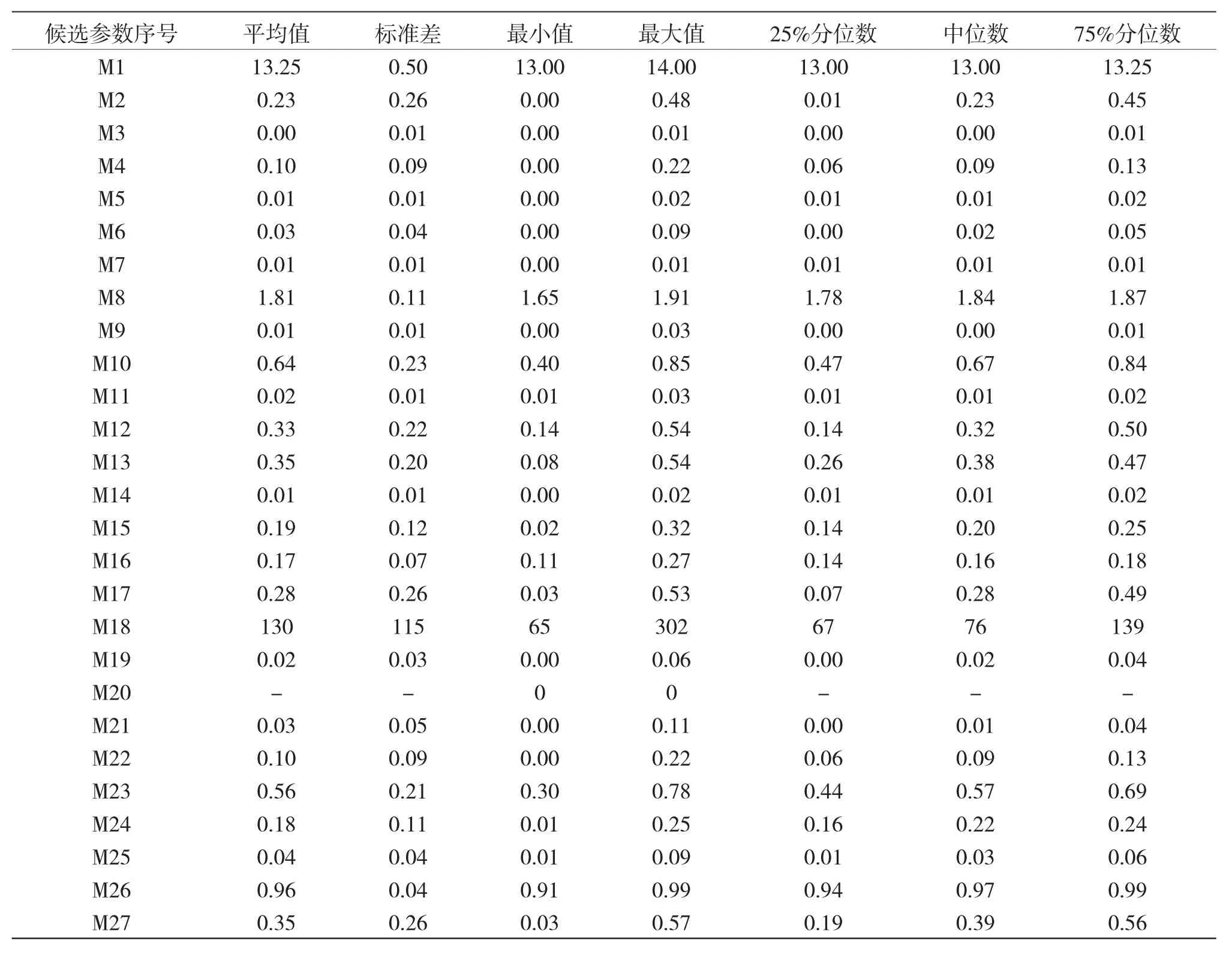

表2 候選參數在參照點的分布情況Tab.2 Distribution of the candidate metric values for the reference sites

選取覆蓋所有物種的152 尾魚解剖,結合現場健康狀況檢查,共發現寄生魚虱、線蟲的病魚20尾,畸形魚類8 尾,患病率為1.13%,畸形率為0.45%,畸形表現主要是脊椎彎曲和尾部變形。

2.2 分布范圍分析

結合太湖魚類數據資料和實際生境狀況,選擇東太湖、東西山鐵塔、金墅港、沙墩港為參照點,平臺山、西山西、十四號燈標為受損點,候選參數在參照點的分布情況見表2。其中M2、M13、M17 分布情況和對干擾的預期響應相違背,M20 在太湖沒有區分 度,M3、M5、M6、M7、M9、M10、M11、M14、M19、M21、M22 和M26 的值域區間相對狹窄,將這些參數舍棄,其余的進入箱體判別分析。

2.3 箱體判別分析

M4、M15 和M25 在參照點和受損點的箱體分布狀況見圖2。M25 的四分位數間距區分度低,首先被舍棄;M15 的受損點箱體上下限均為0%,范圍窄,予以舍棄;M4 的四分位數間距區分度達3,符合要求,其余M1、M8、M16、M18、M23、M24 和M27 的四分位數間距值均為3,區分度高,故全部入選相關性分析。

2.4 相關性分析

8 個候選參數的Pearson 相關分析見圖3。候選參數M4 和M16 相關系數為0.911,相關性高,M4為銀魚科魚類占總類數的百分比,M16 為肉食性魚類個體百分比,M16 反映出的數據更為全面,舍棄M4,選擇M16 選入F-IBI 參數組成。

2.5 公式、健康分級構建與評價

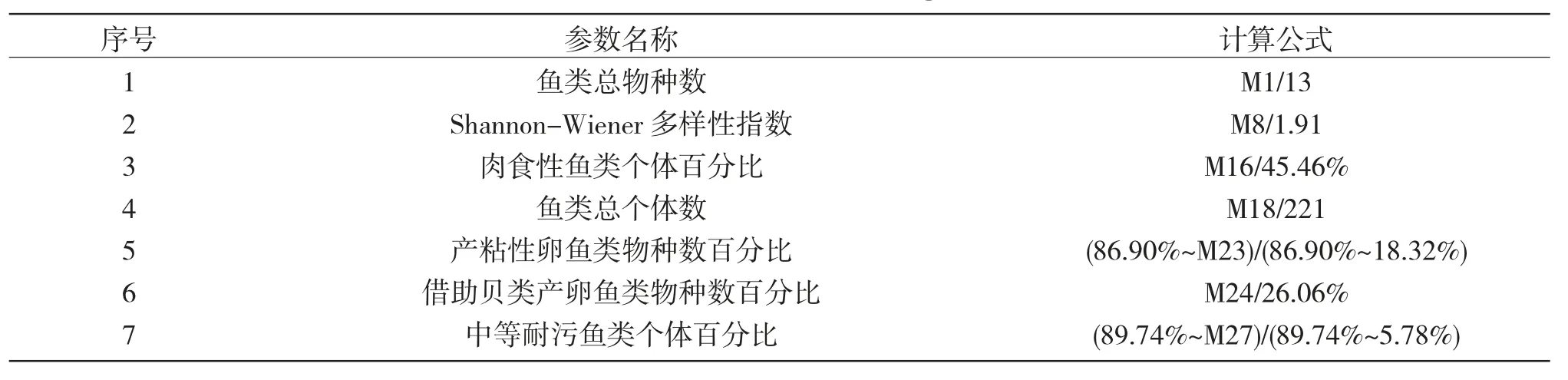

27 個候選參數經過篩選,最終確定M1、M8、M16、M18、M23、M24 和M27 共7 個參數之和構成太湖魚類生物完整性指數(F-IBI)。其參數計算公式見表3。

表3 太湖魚類生物完整性指數參數計算公式Tab.3 Formulas for calculation of 7 metrics scores using the ratio method in Taihu Lake

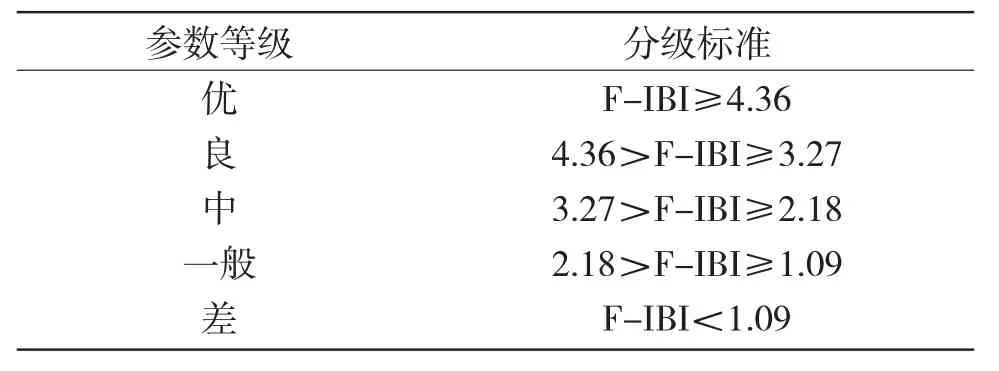

評價以參照點的25%分位數值為“優”的健康分級標準,再采用4 分法進行分級,太湖魚類生物完整性指數體系分級標準見表4。

表4 太湖魚類生物完整性指數體系分級標準Tab.4 Classification of F-IBI in Taihu Lake

將得出的分級標準帶入參照點和受損點進行評價(圖4)。結果表明:參照點處于“優”~“良”狀態,受損點處于“一般”狀態,結合太湖整體狀況來看,參照點和受損點的選擇有一定的合理性。太湖體受損極嚴重的狀況往往只出現在某個特定的時段,如藍藻水華爆發水體有異味時。魚類活動能力強,會做出一定程度的回避。

由圖4 可知:太湖不同湖區的魚類生物完整性評價結果有明顯的差異,體現出各自的環境特征。太湖各湖區魚類生物完整性狀況由差到好的順序依次為:西部湖區和湖心區的F-IBI 評價為一般,最差;南部湖區和梅梁灣的F-IBI 評價為中,其中梅梁灣為重要的“引江濟太”通道,水流速較大,嚴重影響湖灣棲息地;竺山灣較為特殊,從竺山湖中、竺山湖南到椒山的,F-IBI 評價點分屬優、良和中,這凸顯出湖灣棲息地的優勢和逐步靠近湖心區域健康度下降;東部湖區和貢湖灣的F-IBI 評價普遍為優和良。

表5 太湖各湖區魚類生物完整性和物理生境狀況Tab.5 F-IBI and PHI in lake zoning in Taihu Lake

由圖5 和表5 可知,貢湖灣和東部湖區魚類數量、種類、F-IBI、物理生境指數均較其他各湖區豐富,貢湖灣的物理生境指數與F-IBI 相關性極高,表明太湖的出水區域水生態完整性高,尚有一定的自凈能力,而西部湖區則問題最為突出和嚴重,急需通過一系列措施進行生態保護和修復。

3 討論

3.1 太湖F-IBI 構建、適用和整合狀況

F-IBI 原適用于溪流與可涉水河流等小型水體,在湖泊這種大型水體中使用難度較大。Beck 和Hatch[19]指出主要原因有三點:(1)湖體不同湖區基礎生境條件差異較大;(2)F-IBI 指標體系構建時使用的參考資料與現在魚類群落組成有一定差異;(3)F-IBI 評價時應需要“盡量捕撈評價水體位置中全部種類魚類”,如使用“抽樣調查”,足夠量、可操作、標準化的采樣程序至關重要。

在構建太湖F-IBI 時考慮了這些問題:(1)湖區的物理條件對魚類生活至關重要,在此次構建中,很明顯太湖東部、北部三灣(除梅梁灣)的F-IBI 評價均高于湖心、西部和南部湖區,這與僅以水質為環境評價的結果不同。將來用F-IBI 評價和管理太湖水生態環境時應隨實際基礎生境而浮動確定目標值;(2)《太湖魚類志》中記載的太湖魚類種類較全,在構建參數時,收集了相關的漁業記錄。在漁業管理部門的運行下,太湖的魚類群落相對穩定,但近年出現多種入侵物種,如本次在水溫7℃條件下監測到的麥瑞加拉鯪Cirrhinus mrigala 需格外關注;(3)在著手制定標準化采樣及分析程序,后期將結合DNA 條形碼工作,以確保F-IBI 評價的適用性和穩定性。

現江蘇省太湖流域水生態功能分區健康評價方法,提出的水生態健康指數綜合了水質指標和生物指標。生物指標包含了浮游植物、浮游動物、底棲動物,但未納入魚類,主要原因是魚類采集難度高、采樣方法存在偶然性,將來要納入水生態健康指數(M-IBI)必須在規定的采集方法和評價方法下科學地給與一定系數來整合。將來使用DNA 條形碼技術來提高便利性、縮小偶然性、增加科學性,以便科學地與水生態健康指數(M-IBI)接軌。

3.2 太湖F-IBI 評價狀況

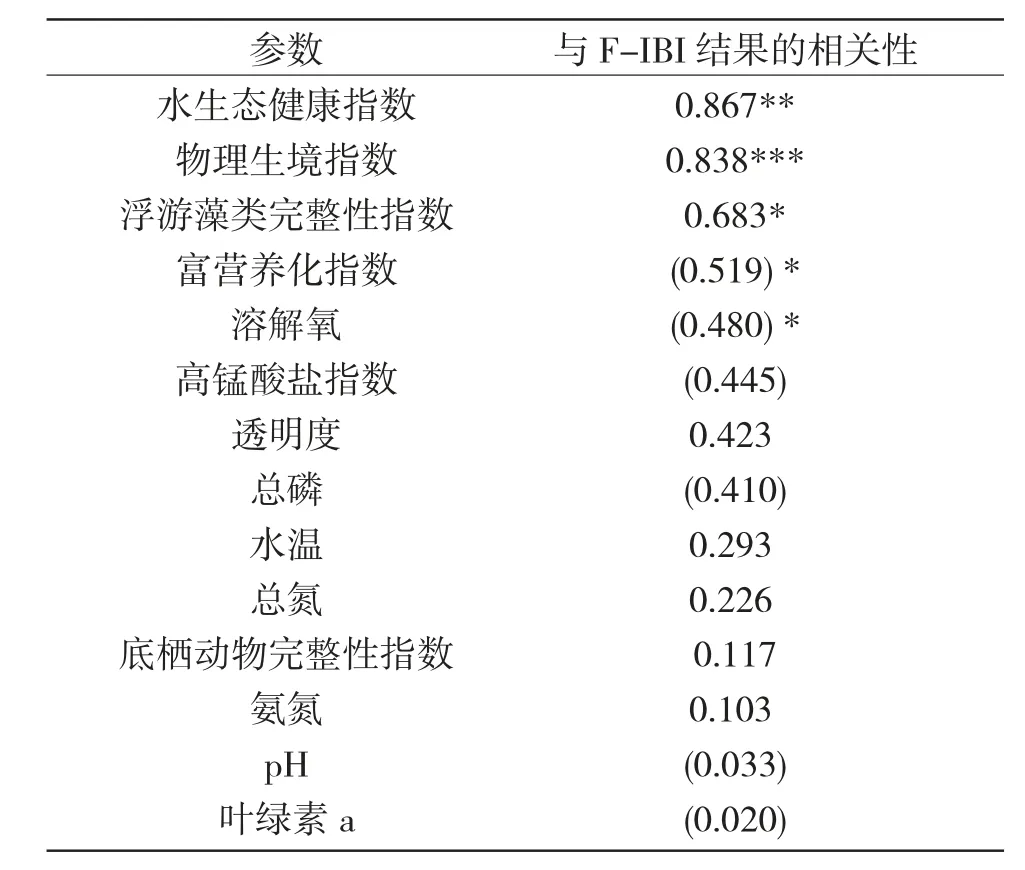

將太湖F-IBI 評價結果與各點水質參數、水生態健康指數(綜合指數,包含湖泊綜合營養狀態指數、浮游藻類完整性指數、大型底棲無脊椎動物完整性指數)進行相關性分析結果見表6。由表6 可知,F-IBI 結果與水生態健康指數、物理生境指數的相關性好,而與水質參數的相關性不高,贛江[20]、漓江[21]流域F-IBI 與參數之間的狀況類似。這表示魚類作為湖泊近頂級生物類群,活動能力強,其狀況反映出水體物理、化學、生物等多種環境要素的綜合結果,而水生態健康指數不涉及魚類,但囊括了水質、浮游植物、底棲動物三者綜合狀況,驗證了太湖魚類完整性體系的合理性。

表6 水質參數及水生態健康指數與F-IBI 結果分析Tab.6 Spearman analysis between water quality,PHI,MIBI,P-IBI,B-IBI,TLI and F-IBI

太湖魚類完整性指數(F-IBI)的提出目的是為科學評價太湖水生態健康狀況而進行的探索,將來會在監測手段、科學性、便于管理的方向繼續優化后再進入考核,支撐環境監測與管理。