兩種不同免刷洗外科手消毒方法的效果觀察

盧素文,黃怡,柯雅娟,程柳榕,韓得玉,廖敏

(海南省人民醫院,海南醫學院附屬海南醫院,海南 海口)

0 引言

外科手消毒是外科手術前醫務人員用肥皂(皂液)和流動水洗手,再用手消毒劑清除或者殺滅手部暫居菌和減少常居菌的過程[1],是控制外科手術切口感染的重要手段之一,Parienti 等認為使用消毒洗手液進行手消毒可以降低切口感染率[2],要求手術人員術前按照一定的標準完成外科手消毒工作。在2009 年12 月1日衛生部頒布實施的《醫務人員手衛生規范》中對外科手消毒的方法提出一定要求,即用手消毒劑涂抹至雙手的每個部位、前臂和上臂下1/3,并認真揉搓[1],未對雙手及手臂揉搓的順序、具體方法進行詳細描述,進而國內各醫院外科手消毒的方法也多樣不一。為此,作者嘗試探討兩種不同揉搓方法對外科手消毒效果的影響,為日常手術室醫院感染預防與控制工作提供一定的參考依據。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇我院的60 位手術室護士作為研究對象,其中男性11 人,女性49 人,平均(28.46±6.09)歲。入組條件:(1)經外科手消毒方法培訓合格,且參加手術工作1 年以上的手術崗護士;(2)手部皮膚完整無異常,且對本次觀察過程中使用的外科手消毒皂液及消毒液無過敏者。將60 位護士按編班本上人員名單順序進行編號,查取隨機數字表后選擇30 人作為對照組,其中男性5 人,女性25 人,平均(28.91±6.88)歲;另外30 人作為觀察組,其中男性6人,女性24 人,平均(27.59±10.22)歲。兩組人員在性別、年齡等方面比較,差異均無統計學意義。

1.2 方法

1.2.1 外科手消毒方法

本研究使用皂液及手消毒劑均采用上海利康消毒高科技有限公司生產的潔膚柔潤膚皂液和潔膚柔免洗手消毒凝膠進行;抹干雙手采用高壓滅菌合格的干手巾,其使用時打開包裝儲存在無菌容器中,24 小時更換;人員做好外科手消毒前著裝、修整等準備后,遵循“先洗手、后消毒”的原則進行操作。(1)對照組:外科手消毒采用從雙手揉搓到上臂下1/3 的順序。具體操作順序為先按《醫務人員手衛生規范》中六步法揉搓雙手,再揉搓腕部、前臂至上臂下1/3,即用流動水沖濕雙手直至上臂下1/3,取適量潔芙柔潤膚皂液于手心并使之完全涂抹在已沖濕部位的皮膚,按六步法交替揉搓雙手完畢,以一手掌心朝下握住另一手的腕關節,沿背側按內外旋轉方向揉搓至上臂下1/3,無遺漏;再掌心朝上握住上臂下1/3 沿掌側按內外旋轉方向揉搓至腕關節,無遺漏。用符合《生活飲用水衛生標準》(GB5749)的流動水沖凈手上的皂液后,用滅菌小毛巾擦干,順序為雙手至上臂,每次使用滅菌的一面小毛巾擦干。進行手消毒時,先取5-10mL 潔芙柔免洗手消毒凝膠于手心,使之完全涂抹在皂液洗手區域的皮膚上,并按洗手方法、順序交替揉搓雙手至上臂下1/3,待干即可;(2)觀察組:則采用與對照組相反的洗手及消毒揉搓順序,即從上臂下1/3 揉搓到雙手的順序。其他皂液揉搓洗手、流動水沖凈、擦干手、取消毒液涂抹區域皮膚、交替揉搓的范圍與幅度相同,但使用手消毒凝膠揉搓順序相反,即先取5-10mL 潔芙柔免洗手消毒凝膠于手心,使之完全涂抹在皂液洗手區域的皮膚上,以一手掌心朝下握住另一手的上臂下1/3,沿背側按內外旋轉方向揉搓至腕關節,再掌心朝上握住腕關節沿掌側按內外旋轉方向揉搓至上臂下1/3,另一只手交替進行對側手臂消毒,按六步法揉搓雙手,待干即可。

1.2.2 評價方法

(1)外科手消毒效果監測按《消毒技術規范》(2012 版)、《醫務人員手衛生規范》中采樣及檢測方法進行,由2 名經培訓合格的采樣人員完成采樣、送檢工作,在37℃培養48h 后細菌菌落總數應≤5cfu/cm2,視為合格[2];(2)指定2 名經培訓合格的監督人員,現場記錄人員進行外科手消毒時間,即從使用流動水沖濕雙手開始至取消毒凝膠揉搓外科手消毒范圍皮膚操作結束的時間,并進行統計。同時,記錄研究對象對兩種不同揉搓順序的認同情況,即認同、不認同的例數。

1.2.3 統計學方法

所有數據采用SPSS 16.0 統計軟件包進行統計分析,計量資料以均數±標準差(x±s)表示,組間采用獨立樣本t 檢驗,計數資料采用χ2檢驗,P<0.05,差異有統計學意義。

2 結果

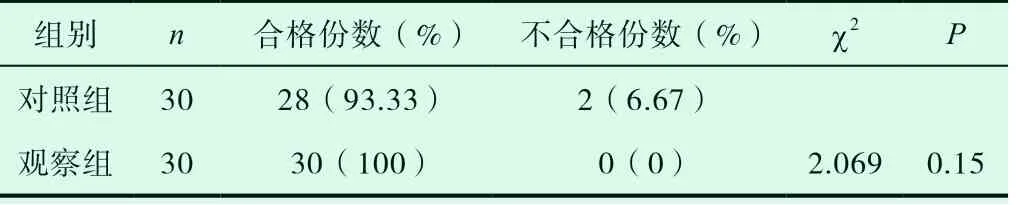

2.1 兩組外科手消毒后細菌培養監測結果比較

觀察組經外科手消毒后細菌培養監測結果與對照組比較,差異無統計學意義(Pearson 卡方檢驗,P>0.05)。見表1。

表1 兩組外科手消毒方法后細菌培養監測結果比較

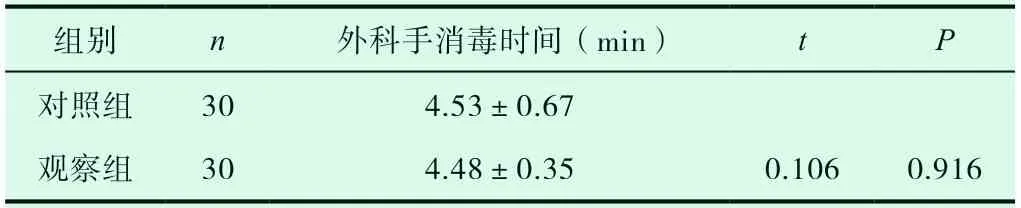

2.2 兩組外科手消毒時間比較

觀察組外科手消毒時間與對照組比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組外科手消毒時間比較

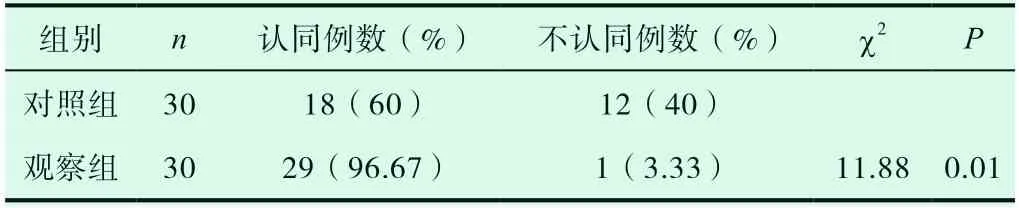

2.3 兩組外科手消毒揉搓順序認同率比較

觀察組外科手消毒揉搓順序認同率與對照組比較,觀察組認同率達96.67%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組外科手消毒揉搓順序認同率比較

3 討論

3.1 國內外科手消毒消毒方法各有不同

外科手消毒是醫務人員手術前準備中一項重要的基本操作,雖然一直以來手術室都在強調外科手消毒的重要性,但在執行過程中仍存在許多問題,影響到手消毒的效果[3]。為了預防避免切口感染的發生,國內各大醫院在遵循《醫務人員手衛生規范》指導要求的前提下,結合各自醫院購置消毒液的使用說明及外科手消毒的習慣制定相應的外科手消毒流程及注意事項。絕大多數外科醫生和手術室護士認為自己的洗手方法正確,然而通過客觀觀察結果顯示醫務人員實際行外科手消毒方法不符合要求[4]。臨床上多采用揉搓或刷子刷手法進行外科手消毒,但后者因反復刷洗皮膚,可去除外層表皮,導致皮膚干燥并暴露皮膚深層菌群,反而促進了微生物在此大量聚集繁殖,從手部脫落微生物數量增加的同時會傳播更多的細菌[5],因此,大部分醫院逐步取消刷手法,或進行植入物或移植等手術時選擇刷毛柔軟的手刷進行刷手,在保證患者手術安全的前提下,愛護長期使用消毒劑消毒手部皮膚的醫務人員,進而提高手衛生的依從性。

3.2 不同外科手消毒揉搓順序的操作方法分析

經調查,部分醫院手術室指引手術人員洗手時揉搓方法也各不相同[6-7]。為此,本研究側重觀察外科手消毒揉搓順序所帶來的影響,結果顯示,兩種揉搓順序進行的外科手消毒時間無明顯差異,但在進行細菌培養監測中發現,自上臂下1/3 操作至雙手的揉搓方法合格率略高于反向揉搓方法,原因分析為手術人員雖然取用消毒液完全涂抹雙手至上臂下1/3 皮膚上,并按六步法認真揉搓3min,但因繼續用雙手交替揉搓腕部、前臂及上臂下1/3 的區域后,消毒過的雙手存在二次污染的可能。手術前進行的外科手消毒與病區各操作前后進行手衛生的出發點不同,前者傾向于雙手應保持最潔凈狀態,后者為操作后雙手視為污染須進行洗手或衛生手消毒,故嘗試觀察外科手消毒采用從上臂至雙手交替揉搓的順序,再者加上從涂抹消毒劑到揉搓完畢,消毒劑在操作人員手部及手臂皮膚上的作用時間延長,且自始至終保持消毒中的雙手不被二次污染或反復污染。揉搓完畢待干后,方可進入手術間穿手術衣,有研究表明消毒液在雙手表面保留有利于持續地發揮殺菌的作用[8],切勿在涂抹消毒液后快速穿衣致消毒液在皮膚上存留不足,降低它的殺菌作用。

3.3 不同外科手消毒揉搓順序對消毒效果的影響

細菌培養計數法雖然能較準確地反映細菌的污染程度,但其最大缺點是采樣送檢后需培養48h 才能出結果,對監測結果不合格人員不能及時糾正其不良行為。本研究中雖然兩組細菌培養監測結果的比較無統計學差異,但在日常工作及監控中更期望每一例外科手消毒細菌培養結果均為合格,從而真正達到保證每一位手術患者安全。因此,建議采樣ATP 生物熒光儀進行日常快速監測人員外科手消毒效果[9-11],同時定期采用細菌培養計數法進行隨機抽樣監測,提高人員操作依從性。在兩種不同揉搓方法的認同度比較中發現,雖然兩者外科手消毒操作時間的比較無統計學差異,但對照組人員為避免消毒后手部的二次污染而在操作中小心謹慎、適當放慢速度,尤其是接近揉搓至上臂下1/3 時因消毒液為無色凝膠,不易判定揉搓區域,故比觀察組多耗費0.05min,此時間可忽略不計。而觀察組人員按從上臂下1/3 揉搓到雙手的順序進行操作,則無需顧忌被二次污染的可能,操作順暢。因此,醫院相關管理者應從保證手術患者的安全、便于醫務人員操作的角度出發,選擇規范、合適、便捷的外科手消毒方法,才能真正意義上提高人員進行外科手消毒的依從性。同時建議采用從雙手揉搓至上臂方法者,在原有外科手消毒方法基礎上再增加一遍手部六步法和/或前臂1/2 皮膚的揉搓消毒,或采用有色易于區分外科手消毒范圍的消毒液進行操作,確保外科手消毒質量。

3.4 建立詳細、規范的外科手消毒程序,日常加強監督人員操作

無論是采用何種外科手消毒方法、步驟,都應在遵循《醫務人員手衛生規范》原則的基礎上,結合使用手消毒液的產品說明,制定出詳細的外科手消毒程序以指導臨床使用。2010 年12 月,我院制作了圖文并茂的外科手消毒指引[12],內容涵蓋著裝圖、流程圖和示意圖三部分,分別表達外科手消毒前準備時所需的著裝要求及注意事項、手消毒的操作步驟及各關鍵步驟的示意圖,按步驟的先后順序以箭頭連接顯示。同時,將其拍攝成操作視頻于高峰期在外科手消毒區滾動播放,供參加手術人員即時加強學習,規范了人員進行外科手消毒的操作步驟。在各外科手消毒區安裝高清攝像頭監控手術人員洗手行為,發現不良行為及時廣播呼叫其糾正,提高手術人員按流程洗手的依從性。因此,各家醫院手術室均應建立起一個長期有效的外科手消毒規范化機制[13],在規范流程、人員培訓、過程監督等方面上加強管理,進一步確保手術患者安全。