基于網絡藥理學方法分析中藥臨床治療胃癌的作用機制

范珉玨,賈育新通訊作者,柴瑞婷

(甘肅中醫藥大學敦煌醫學與轉化省部共建教育部重點實驗室,甘肅 蘭州)

0 引言

胃癌是源于胃黏膜上皮的惡性腫瘤,在我國其發病率居各類腫瘤的前三位。中醫藥治療胃癌是通過調整全身的免疫功能和陰陽平衡,同時改善生活質量,進而全面調理機體內環境,延長胃癌患者的生命。研究表明[1],中醫藥復方的多種藥物成分可以從多靶位、多個信號通路協同治療,進而改善胃癌患者的臨床癥狀。現階段對胃癌的相關文獻研究主要集中在中醫辯證研究、臨床經驗總結及古代醫家個案分析等幾個方面,缺少對于選方用藥規律總結及作用機制的深入研究。本文歸納了近10 年中醫藥治療胃癌的相關臨床文獻,并對胃癌用藥規律及潛在作用信號通路進行了分析,以期為今后胃癌的臨床試驗和基礎研究提供參考。

1 資料與方法

1.1 處方來源

從中國期刊全文數據庫(CNKI)、萬方數據庫進行高級檢索,檢索2019 年6 月1 日之前公開發表的與胃癌相關的研究文獻。檢索詞:胃癌。檢索時間:20090101-20190601。文獻形式包括:期刊論文、學位論文、會議論文。語種:中文。其余條件均為默認,結果檢索到相關文獻48000 余篇。

1.2 納入標準

文獻納入標準:與胃癌有關的中醫藥口服治療胃癌的臨床研究、論著、隨機對照試驗、綜述、系統評價文獻、文獻方劑及臨床驗證有效的協定方有明確的藥物組成及詳細劑量;實驗效果確切;中藥口服劑型為湯劑。

1.3 排除標準

非臨床研究,包括動物實驗、經驗總結、個案報道等;中藥膏散、耳穴等中藥外用手段治療胃癌者;中藥劑型為非湯劑者;文獻中藥物劑量或方劑組成不明確者;不同文獻中出現的不同方名但成分相同者;無法獲取摘要的文獻;重復文獻;其他與研究目的不符的文獻。不同數據庫來源且作者、題目及出版年相同的文獻按一篇統計。

1.4 處方篩選及藥名規范

依據上述標準,在48000 余篇文獻中篩選出符合條件的方劑共42 首,包含中藥121 種。參照《中藥學》第二版教材對所錄入中藥名稱進行統一規范。如炙黃芪錄為黃芪;炙白術錄為白術;紅藤錄為大血藤;姜半夏、制半夏均錄為半夏;生甘草、炙甘草均錄為甘草。

1.5 數據錄入

將篩選后的復方由1 人錄入到中醫傳承輔助平臺(TCMMISS,V2.5),并只對基本方進行錄入,隨癥加減藥物不予錄入,錄入結束后,由3 名研究人員對數據進行獨立審核并交叉核對,若有不同意見則交給由中藥專業高級職稱研究成員組成的小組進行討論決定。

1.6 數據分析

方劑分析:進入傳承輔助平臺的“數據分析”模塊,對錄入的42首方劑進行藥物頻次和組方規律分析。靶點分析:將方劑分析結果中的核心中藥配伍錄入到中藥作用機制在線分析體系BATMANTCM(http://bionet.ncpsb.org/batman-tcm/),對核心中藥配伍潛在作用信號通路之間的關系進行分析。

2 結果

2.1 藥物頻次分析

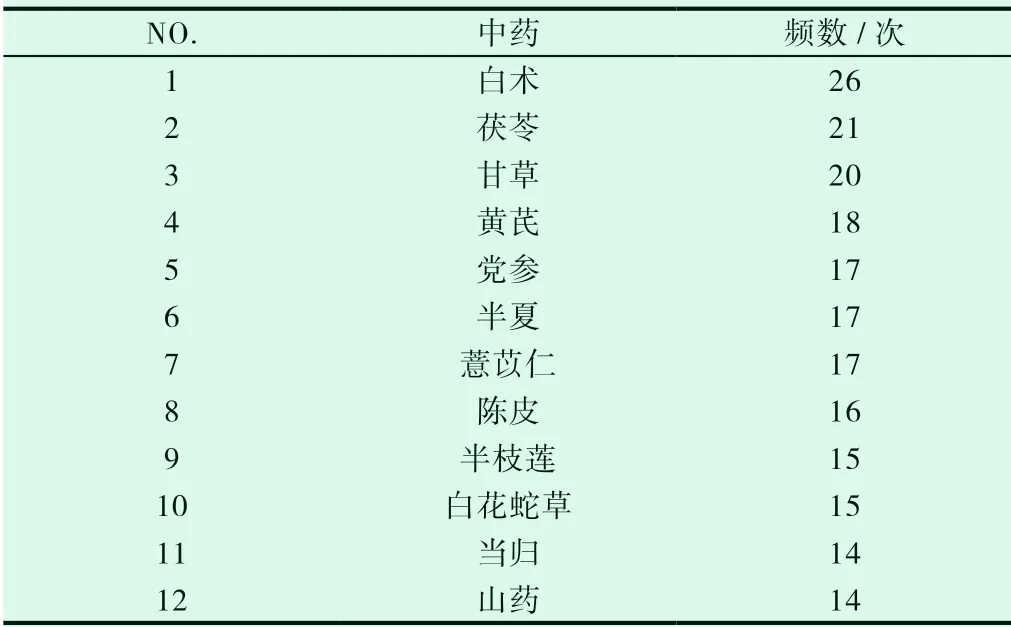

對篩選出的42 首方劑中所涉及的121 味中藥進“頻次統計”,使用頻次在10 次以上的中藥有12 種,使用頻次前5 位中藥分別是白術、茯苓、甘草、黃芪、黨參,(見表1)。

表1 治療胃癌使用頻次≥10 次的中藥

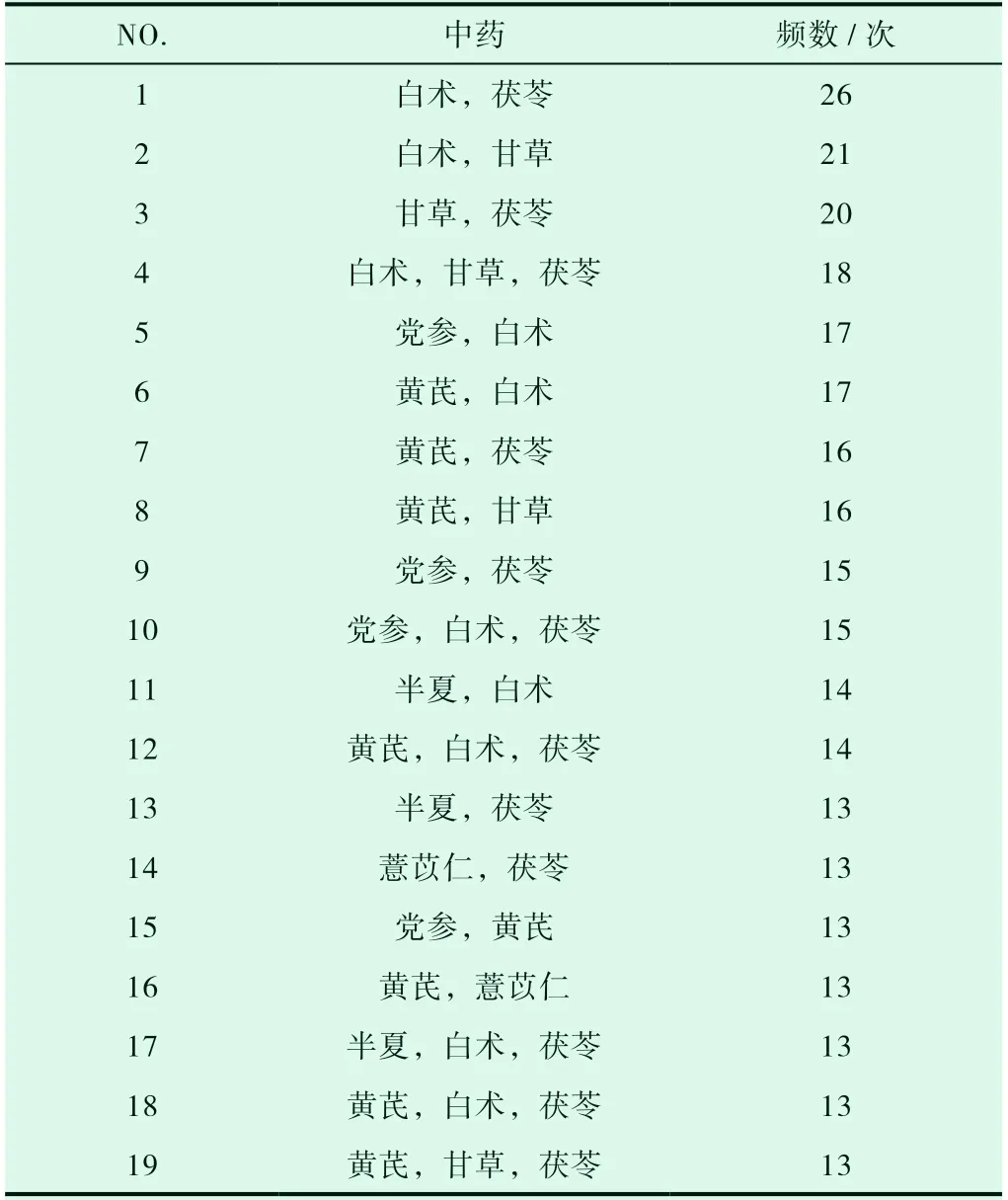

2.2 基于關聯規則的方劑組方規律分析

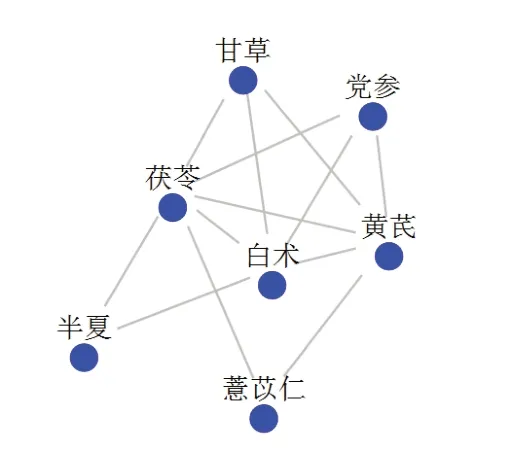

將“支持度個數”設為13,“置信度”設為0.95,點擊“用藥模式”,得到常用藥物組合19 組,包含中藥7 味。依據藥物組合出現的頻次從高到低排列,使用頻率前六的組合分別是白術-茯苓、白術-甘草、甘草-茯苓、白術-甘草-茯苓、黨參-白術,黃芪-白術,見表2。進一步進行關聯規則分析,結果顯示,在臨床治療胃癌的中藥方劑中,當含有黨參和茯苓時,白術出現的置信度為1,(置信度=1 時,分值最高)說明此三者為最佳配伍組。常用藥物組合的網絡展示結果見圖1。

表2 治療胃癌的常用組合

圖1 常用藥物組合網絡

2.3 基于BATMAN-TCM 分析黨參、茯苓、白術核心中藥配伍治療胃癌的潛在作用機制

2.3.1 分析黨參、茯苓、白術單藥與疾病的關系

將“Score cutoff”設為80,“Adjusted P-value”設為-0.01[2]為篩選條件,結果發現:黨參涉及TTD(Therapeutic Target Database)疾病253 條、茯苓涉及TTD 疾病104 條、白術涉及TTD 疾病22 條。從中篩選黨參與胃癌有關的疾病2 個,相關靶點7 個。茯苓與胃癌有關的疾病2 個,相關靶點3 個。白術與胃癌有關的疾病1 個,相關靶點1 個。黨參、茯苓、白術單藥與胃癌相關疾病分析結果如表3 所示。

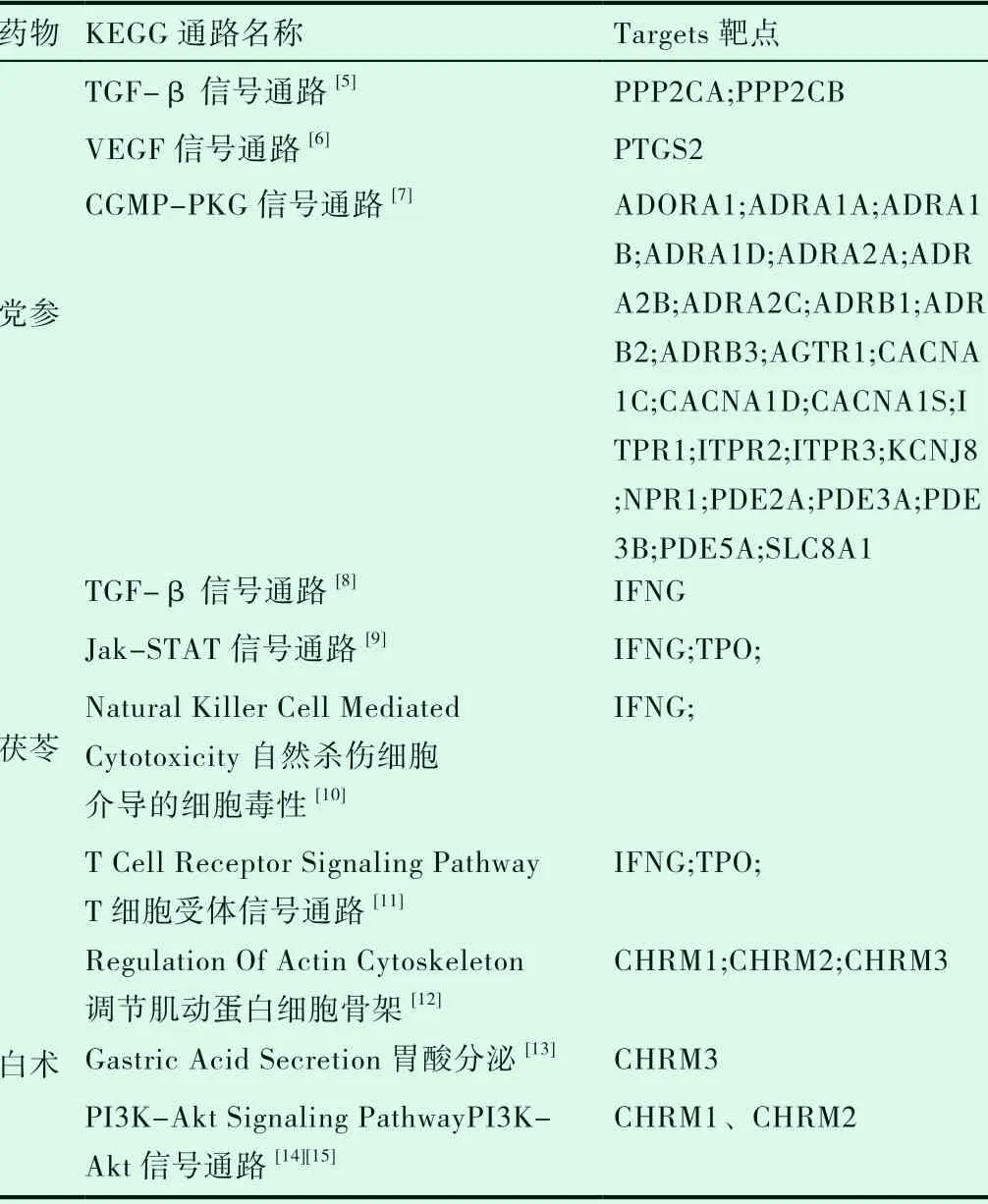

2.3.2 分析黨參、茯苓、白術單藥與胃癌相關潛在作用信號通路以及相互之間關系

仍將“Score cutoff”設為80,“Adjusted P-value”設為-0.01 路為篩選條件,對黨參、茯苓、白術單藥的生物學通路分析發現,黨參共涉及通路146 條,與胃癌相關的信號通路有3 條,相關靶點17 個,其涉及的相關通路多以靶向治療為主;茯苓共涉及通路73 條,與胃癌相關的信號通路4 條,相關靶點2 個,其涉及的相關通路多以對胃癌的免疫調節治療發揮作用的;白術共涉及通路15 條,與胃癌相關的信號通路3 條,相關靶點3 個,其涉及的相關通路多以抑制胃酸分泌,止痛,止嘔、抑制胃癌細胞的化療耐藥性等輔助治療胃癌為主。故通過黨參、茯苓、白術單藥的生物學通路分析發現,三味藥是多點微調,協同增效治療胃癌。KEGG 通路分析結果如表4 所示。

表3 黨參、茯苓、白術單藥與胃癌相關疾病分析結果

表4 黨參、茯苓、白術單藥與胃癌相關的KEGG 通路分析結果

3 討論與展望

目前中醫各家對胃癌病因病機的認識主要集中于脾虛、痰結、血瘀、癌毒、情志、飲食六個方面。王常松[16]運用證素辨證方法分析胃癌發病機制,認為胃癌的病位主要在脾胃,病性證素中排在前4 位的是氣虛、痰、瘀、毒。提示正氣不足,尤以脾氣虛弱與胃癌密切相關。趙愛光等人[17]對胃癌癌前狀態(50 例慢性萎縮性胃炎、45 例胃粘膜上皮異型增生)及10 例早期胃癌和49 例進展期胃癌患者的主要脾虛癥狀進行半定量計分,認為脾虛是胃癌發生、發展的重要因素。該結論與本研究分析結果不謀而合。

本研究利用中醫傳承輔助平臺(TCMMISS,V2.5)、BATMANTCM 在線分析工具,研究中藥輔助治療胃癌的作用機制。結果顯示治療胃癌的中醫藥使用頻次在10 次以上的有12 種,使用頻次前5 位中藥分別是白術、茯苓、甘草、黃芪、黨參。使用頻率前三的組合分別是白術-茯苓、白術-甘草、甘草-茯苓。進行置信度分析,發現黨參、白術、茯苓為最佳配伍。黨參、白術、茯苓為四君子湯的主要成分,四君子湯出自《太平惠民和劑局方》,為益氣健脾之基礎方。茯苓甘淡滲濕、黨參補中益氣、配伍白術補脾燥濕,既補益脾氣,又兼顧脾喜燥惡濕的生理特性,全方共奏益氣健脾之功。

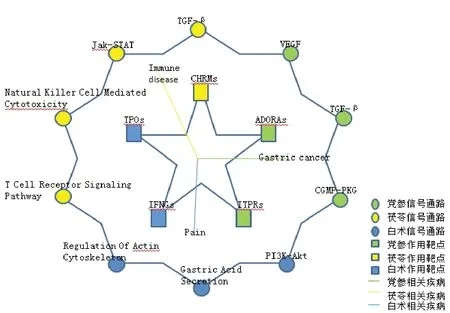

圖2 黨參、茯苓、白術單藥與胃癌相關的潛在靶標、信號通路與疾病網絡可視化展示圖

現代藥理研究亦表明:黨參所含的糖類、生物堿類、聚炔類、苷類及萜類等成分[18]具有延緩衰老[19]、增強機體免疫力[20]、調節胃腸收縮[21]、保護胃腸道黏膜[22]及抗潰瘍[23]等多種藥理作用;白術所含的白術內酯及蒼術酮等成分[24]具有消炎[25]、抗腫瘤[26]、利尿[27]、抗胃潰瘍[28]等功效;茯苓所含的羧甲基茯苓多糖在腫瘤[29]、免疫缺陷[30]、炎癥性腸[31]病等起著重要作用。

通過KEGG 通路篩選發現,黨參作為治療胃癌相關通路(TGF-β 信號通路[6]、VEGF 信號通路[7]、CGMP-PKG 信號通路[8])以靶向通路為主;茯苓作為治療胃癌相關通路(TGF-β 信號通路[9]、Jak-STAT 信號通路[10]、自然殺傷細胞介導的細胞毒性[11]、T 細胞受體信號通路[12])以免疫通路為主;白術作為治療胃癌相關通路(調節肌動蛋白細胞骨架[13]、胃酸分泌[14]、PI3K-Akt 信號通路[15、16])以抑制胃酸分泌,止痛,止嘔、抑制胃癌細胞的化療耐藥性為主的輔助通路為主。故三種功能的信號通路以網狀交接,從靶向治療、調節免疫功能以及輔助治療由于胃癌化療導致的旁效應的損傷等方面,為胃癌的治療達到協同增效的目的。此外,在黨參信號通路分析中發現,ADORA 家族[32]、ITPR 家族(未見相關報道)為其主要的治療靶點;在茯苓信號通路分析中發現,CHRM 家族(未見相關報道)為其主要的治療靶點;在白術信號通路分析中發現,IFNG[33]、TPO[34]為主要的治療靶點,由潛在靶標、信號通路與疾病網絡可視化展示圖2 所示,這一發現可為臨床藥理研究提供新的思路。

本文采用數據挖掘方法得出的上述3 味中藥主要通過多靶點/通路對胃癌協同治療,但仍有一定局限性。若在后續的研究中,將上述數據分析得到的已知治療胃癌有關靶點和已知/未知功能的中藥小分子進行對接打分,找到與靶點相對應的中藥小分子,可更好的揭示中藥治療胃癌的作用機制研究,進而為現代醫學防治胃癌提供研究方向。