邯鄲–峰峰礦區不同變質程度煤中有機氮的賦存形態

郝國強,胡社榮

(1.河北工程大學礦業與測繪工程學院,河北 邯鄲 056038;2.河北省高校煤炭資源開發與建設研發中心,河北 邯鄲 056038;3.中國礦業大學(北京)地球科學與測繪工程學院,北京 100083)

氮是煤中常見元素之一,且主要以有機形態存在,少部分以NH4+固定在煤中礦物晶格中[1]。成煤植物中的氨基酸、蛋白質、生物堿、葉綠素等被認為是煤中氮的原始物質來源[2]。無論原始物質來源如何,煤中有機氮的賦存形態主要為吡咯氮、吡啶氮和季氮[3-9],其含量隨煤階發生變化。S.R.Kelemen 等[7]研究了泥炭中有機氮的賦存形態,發現胺和酰胺是主要形態,褐煤化過程中向吡咯氮和吡啶氮轉化。S.R.Kelemen 等[5,7]、J.Friebel 等[10]研究了褐煤中有機氮的賦存形態,發現質子化吡啶氮(一種季氮)的相對含量最高,質子化吡啶氮由吡啶氮與其相鄰的酚基相互作用而成,瀝青化過程中逐漸消失。P.Burchill 等[2]、S.R.Kelemen 等[5-7]研究了低煤階煙煤中有機氮的賦存形態,發現吡咯氮的相對含量最高且隨煤階的增高而減少,而吡啶氮的相對含量隨煤階的變化規律則相反。B.Valentim等[9]研究了在“生油窗”階段煙煤中有機氮的賦存形態,也發現吡咯氮的相對含量最高且隨煤階的增高而減少,而吡啶氮和季氮對煤階的變化更敏感且有不同于吡咯氮的變化趨勢。J.P.Boudou 等[8]研究了低變質作用階段煤中有機氮的賦存形態,發現吡咯氮和吡啶氮是主要形態,而隨著煤階的增高N-C3(一種季氮)的相對含量呈指數增加。

綜上可知,前人對泥炭、褐煤、低階煙煤和無煙煤中有機氮的研究取得了諸多進展,然而目前對中高階煙煤至無煙煤階段煤中有機氮的賦存形態及其含量隨煤階的變化規律、機制還不清晰。筆者在測定邯鄲–峰峰礦區煤的鏡質體反射率(Rran=1.08%~3.67%)的基礎上,利用X 射線光電子能譜(XPS)實驗,研究邯鄲–峰峰礦區不同變質程度煤中有機氮的賦存形態,深入探討煤中各形態有機氮的含量及其隨煤階的變化規律,并分析總結其變化機制。

1 地質概況

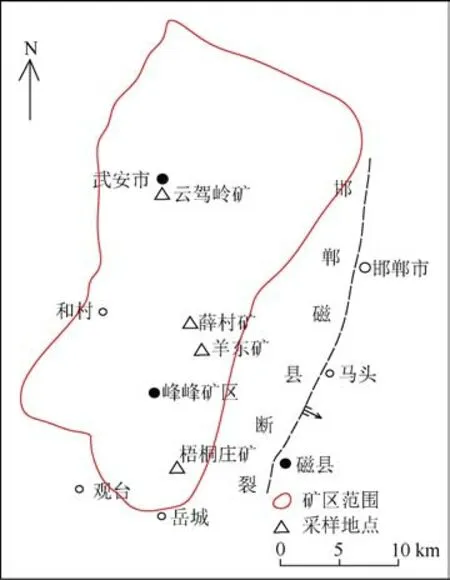

邯鄲–峰峰礦區位于河北省南部,西起太行山元古界–下古生界露頭區,東至邯鄲–磁縣斷裂,北與邢臺礦區相接,南止漳河,東西寬20 km,南北長約45 km[11](圖1)。礦區內含煤地層包括上石炭統–下二疊統太原組和下二疊統山西組。太原組和下伏本溪組呈整合接觸,主要由砂巖、粉砂巖、泥巖、石灰巖和煤層組成,可采煤層含4 號、6 號、8 號和9 號煤層。山西組位于太原組之上,主要由砂巖、粉砂巖、泥巖和煤層組成。2 號煤層是山西組唯一可采煤層,平均厚度為3.66 m,為本次研究的主要目標煤層。

邯鄲–峰峰礦區煤階呈東西向帶狀分布。煤階分帶與燕山期巖體的分布關系密切,燕山期巖體主要分布在北部武安一帶,從北往南,隨著遠離燕山期巖體,煤層受區域巖漿熱變質作用的影響程度降低,因而,煤階逐漸降低,從礦區北部的無煙煤依次降至礦區南部的肥煤。北部的云駕嶺礦為無煙煤,中部薛村礦為貧煤,往南至羊東礦為痩煤和焦煤,南部的梧桐莊礦為肥煤。

圖1 研究區位置及采樣點Fig.1 Location and sampling sites in the research area

2 樣品采集與實驗方法

從北向南,分別選取北部的云駕嶺礦、中部的薛村礦和羊東礦、南部的梧桐莊礦采集煤樣(圖1)。采用刻槽法在井下采煤工作面或掘進工作面鑿取新鮮煤樣。將一部分新鮮煤樣磨成粒徑為200 目(0.74 μm)的顆粒,顆粒樣品密封后用于XPS 分析,盡量避免煤樣表面氧化。

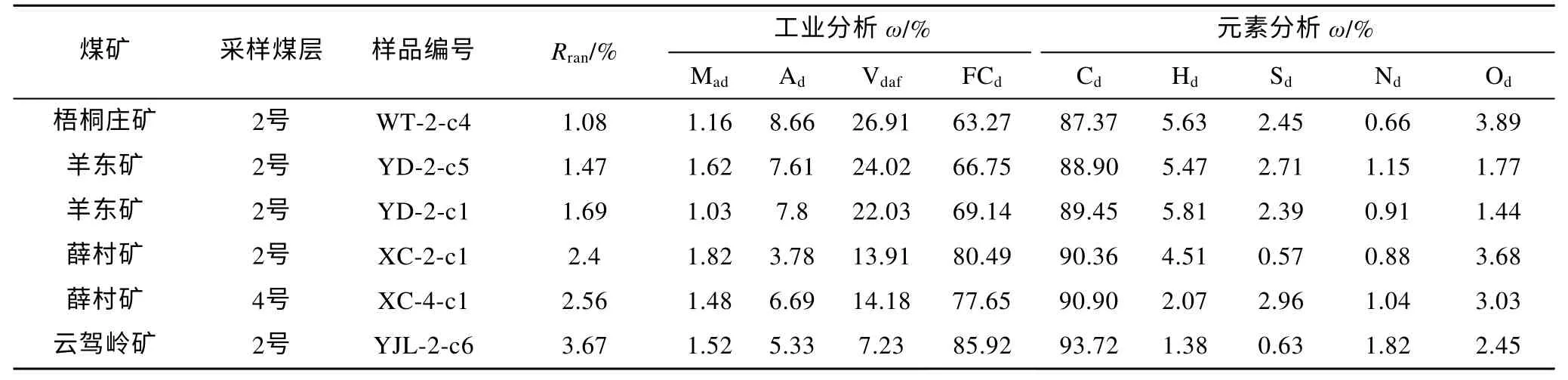

鏡質體反射率測定采用Leitz MPV-III 顯微鏡光度計,根據GB/T 6948—2008《煤的鏡質體反射率顯微鏡測定方法》測定,在中國地質大學(北京)材料物理實驗室完成。煤中水分根據GB/T 211—2017《煤中全水分的測定方法》測定,煤中灰分、揮發分根據GB/T 30732—2014《煤的工業分析方法》測定,工業分析在河北省資源勘測研究重點實驗室完成。煤樣的鏡質體反射率測定和工業分析結果見表1。

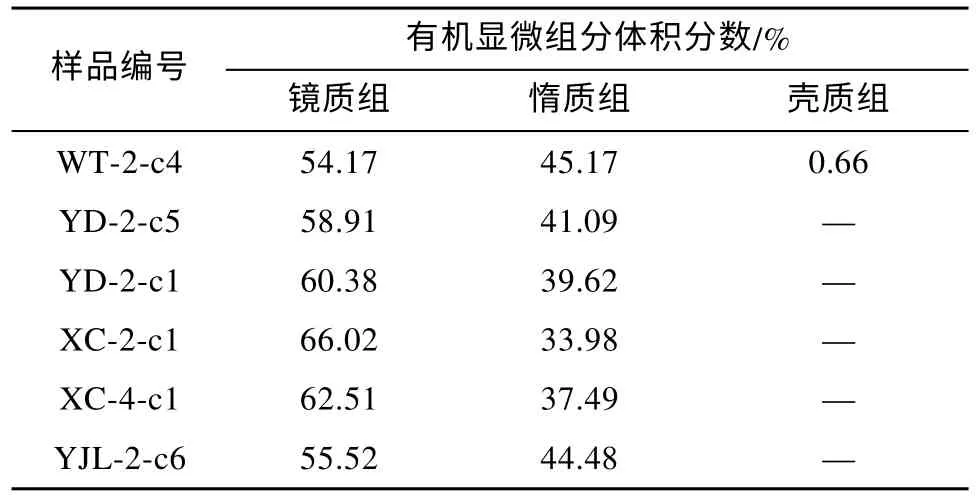

煤的有機顯微組分定量根據GB/T 8899—2013《煤的顯微組分組和礦物測定方法》測定,在中國礦業大學(北京)完成。測定結果表明,研究區煤的有機顯微組分以鏡質組和惰質組為主,而殼質組含量很少,所選煤樣只在變質程度較低的WT-2-c4 中定量出少量的孢子體(表2)。

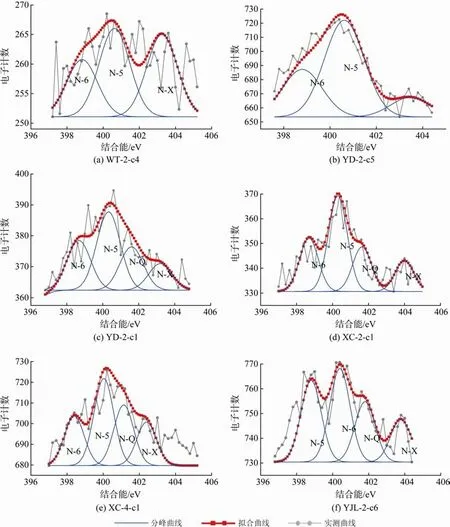

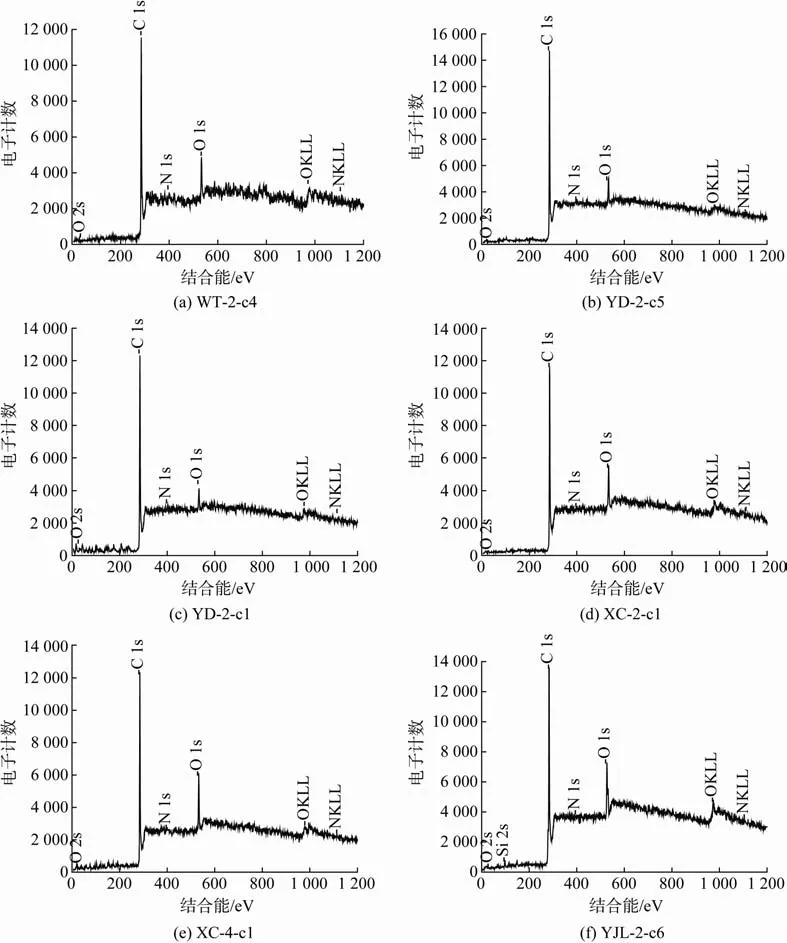

XPS 分析:采用瑞士產的PHI Quantera X 射線光電子能譜儀對顆粒樣品中有機氮形態進行鑒定。測試條件:AlKα 陽極,功率15 kV×20 mA,窄掃描透過能60 eV,全掃描能150 eV,基礎真空10–7Pa。先用C 1s 結合能(峰值在284.8 eV)來校正N 1s 結合能,然后將校正后的N 1s 數據導入到 Origin 8.0 軟件,用Gauss(70%)-Lorentz(30%)公式進行N 1s XPS譜圖的最小平方曲線擬合,而后進行分峰。在XPS譜圖中,縱坐標為電子計數(即強度,已扣除本底),橫坐標為電子結合能,N 1s 分峰峰值的結合能對應著不同形態氮,分峰面積與N 1s 面積之比可反映不同形態氮的相對含量,以摩爾分數表示。XPS 分析在清華大學分析中心完成。

表1 煤樣的鏡質體反射率、工業分析和元素分析Table 1 Vitrinite reflectance,proximate and ultimate analysis of coal samples

表2 煤樣的有機顯微組分定量結果Table 2 Petrographic composition of coal samples

3 煤的N 1s XPS 譜圖分峰

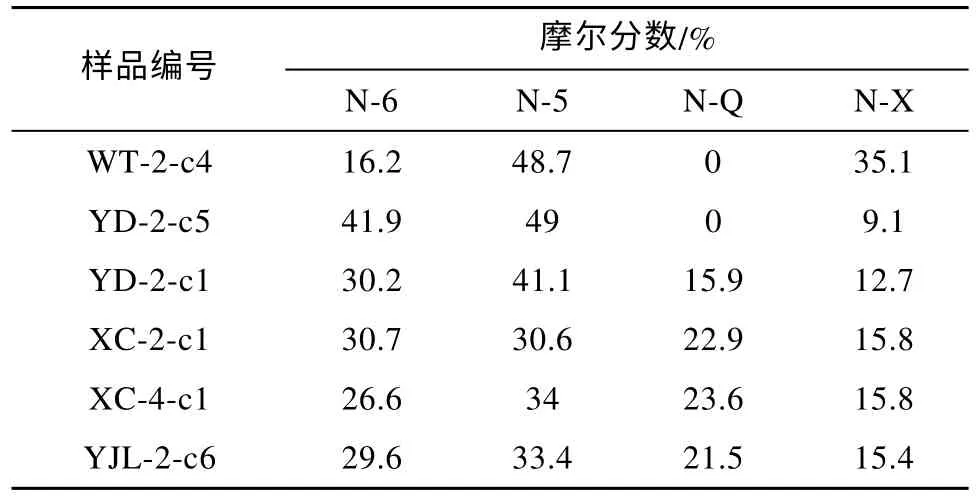

研究區煤的N 1s XPS 譜圖分峰后,按分峰峰值的結合能將有機氮形態歸為4 類(圖2、表3),分別記為:N-6、N-5、N-Q 和N-X。

N-6,峰值的結合能為(398.9±0.3) eV,通常為吡啶氮,而氨基氮峰值的結合能(399.4 eV)與吡啶氮峰值的結合能極為接近[6],很難利用XPS 明確地區分吡啶氮和氨基氮。

N-5,峰值的結合能為(400.6±0.3) eV,通常為吡咯氮,然而利用XPS 也不能明確地區分吡咯氮和吡啶酮、胺、酰胺[6-7,12]。

N-Q,峰值的結合能為(401.3±0.3) eV,為季氮,季氮為質子化吡啶氮[7],或為N–C3(并入煤分子多重芳香結構單元內部的吡啶氮,由J.P.Boudou 等[8]命名)。然而一些煤中質子化氨基酸峰值的結合能與季氮峰值的結合能一致[8,13]。

N-X,峰值的結合能為402~405 eV,為形態尚未確定的氮,可能的形態有吡啶類–N–氧化物、N–C3[8]、含銨黏土礦物層間域中的NH4+[8,14-15]。

硝態氮的N 1s XPS 譜圖分峰后的結合能大于405 eV,一般只出現在煤焦中[3-4]。從圖2 可看出,研究區煤樣中不含硝態氮。

4 利用XPS 檢測煤中含銨黏土礦物中的NH4+

煤中氮少部分可以無機形態存在,以NH4+形式固定在含銨黏土礦物(銨伊利石、銨伊利石/蒙脫石間層礦物等)晶格中[16-19]。因為NH4+和K+離子半徑相似,NH4+可取代伊利石層間域中的K+形成銨伊利石。然而,NH4+對K+的取代通常并不徹底,煤中多見的是銨伊利石和伊利石的固溶體。Zheng Q 等[19]計算了沁水盆地含煤地層中的銨伊利石的平均化學計量表達式,表示為(NH40.67,K0.11)(Al1.9,Fe0.06,Mg0.04)(Al0.68,Si3.32)O10(OH)2。

如果煤樣中有含銨黏土礦物,利用XPS 應能檢測到常見的Si、Al、O、N 等元素,通常還應能觀察到K 2p 峰。然而,所選煤樣的XPS 譜圖中未觀察到K 2p 峰,XPS 全譜中甚至未檢測到Si、Al 元素(煤樣YJL-2-c6 只檢測到Si,未檢測到Al,其中的Si 可能來自石英)(圖3)。綜合分析,所選煤樣中N-X 的來源氮不包括含銨黏土礦物中的NH4+,樣品中沒有含銨黏土礦物。

5 煤中不同形態有機氮的相對含量隨煤階的變化規律

圖2 研究區煤樣的N 1s XPS 譜Fig.2 N 1s XPS spectra with curve-fitted sub-peaks for six coal samples in the research area

表3 煤樣的N 1s XPS 分析結果Table 3 Results from XPS nitrogen (1s) spectra of coal samples

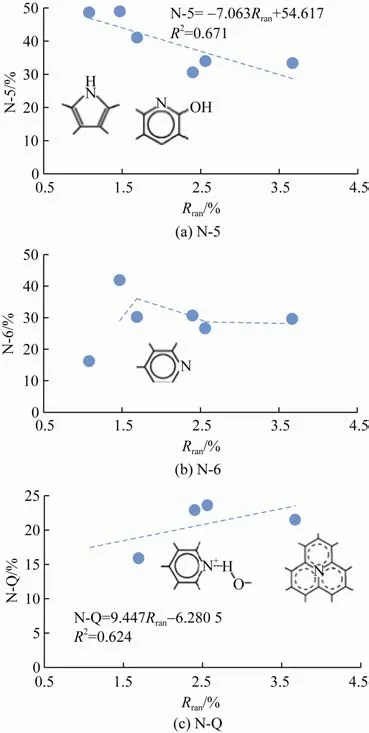

由圖2 和表3 可知,研究區的中高煤階煤中氮的賦存形態與泥炭、褐煤不同,泥炭中胺和酰胺是主要形態[7],褐煤中質子化吡啶氮(一種季氮)的相對含量最高[5,7,10]。與低煤階煙煤和低階無煙煤相似,研究區煤中N-5 的相對含量最高。雖然XPS 譜圖中N-5 可能與吡咯氮、吡啶酮、胺和酰胺等多種形態氮有關,但是本研究中N-5 分峰的來源氮只能是吡咯氮和吡啶酮,因為,褐煤化后胺和酰胺已從煤大分子結構中排出或轉化為更為穩定的其他形態氮[7]。如圖4a 所示,N-5 的相對含量隨著煤階的增高而降低,其機制可概括為:①吡咯氮和吡啶酮的熱穩定性低于吡啶氮和N—C3,煤化作用進程中優先排出;② 吡啶酮脫羥基后轉化為吡啶氮[5,7,20-21];③熱力作用下,吡咯氮的N—H 鍵斷裂,五元環膨脹開環,吡咯氮再與另一個C 原子結合,形成六元環氮[4]。

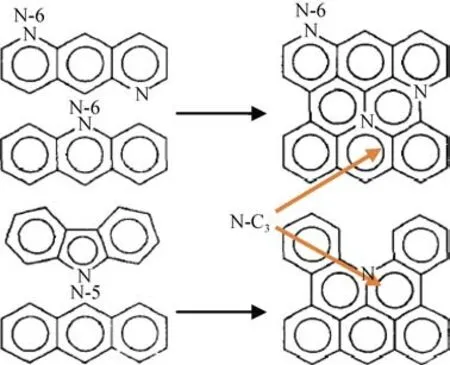

煤樣中N-Q 和N-6 的相對含量低于N-5。據研究,在低煤階煤中,N-Q 代表質子化吡啶氮,由吡啶氮與羰基或酚基通過H—橋連接而成,瀝青化過程中去質子化后轉化為吡啶氮逐漸消失[4]。由圖2可知,煤樣 WT-2-c4(Rran=1.08%)和 YD-2-c5(Rran=1.47%)的N 1s XPS 譜圖中缺失N-Q 分峰,表明N-Q相對含量為零或含量微少而超出XPS 檢測精度,說明此煤階煤中的質子化吡啶氮幾乎已全部去質子化而轉化為吡啶氮,同時N—C3含量也甚微。如圖4c所示,與低階無煙煤相似,當Rran≥1.69%時,N-Q的相對含量隨著煤階的增高而增高,其機制可概括為:①位于煤分子多重芳香結構單元內部的吡啶氮,即N—C3的熱穩定性最高,煤化作用進程中最難排出;② 通過芳構化作用,吡咯氮和吡啶氮等邊緣氮因化學縮合反應而形成N—C3[11](圖5)。

圖3 研究區煤樣的XPS 譜Fig.3 XPS spectra for six coal samples in the research area

雖然吡啶氮和氨基氮都可能是N-6 分峰的來源氮,據研究,煤中氨基氮的相對含量甚微[8]。低煤階煙煤中N–6 的相對含量隨煤階增高而增高,研究區的中高煤階煤N-6 的相對含量卻隨煤階增高呈“增–減–穩”的變化趨勢。N-6 的增長與N-5 的降低、N-Q 的缺失階段相對應,隨后N-6 的減少對應于N–C3的增長階段。在更高煤階,N-6 的相對含量比較穩定,其復雜的機制可能為:①吡啶氮的熱穩定性居中;② 由N-5 生成的吡啶氮含量和向N—C3轉化的吡啶氮含量近乎相等。煤樣中N-X 的相對質量分數為9.1%~35.1%,其隨煤階的變化規律不明顯。

6 結論

a.邯鄲–峰峰礦區煤(Rran=1.08%~3.67%)的N 1s XPS 譜圖分峰后,按分峰峰值的結合能將有機氮形態歸為4 類,分別記為:N-6、N-5、N-Q 和N-X。

b.與低煤階煙煤和低階無煙煤相似,研究區煤中N-5 的相對含量最高,且隨著煤階的增高而降低。與低階無煙煤相似,當Rran≥1.69%時,N-Q 的相對含量隨著煤階的增高而增高。

圖4 煤中不同形態有機氮含量隨煤階的變化規律Fig.4 Variations of coal organic nitrogen forms with rank in coal samples

圖5 五元環結構和六元環結構的縮合反應Fig.5 Schematic picture of condensation reactions involving 5-and 6-membered ring structure

c.在Rran=1.08%~1.47%的煤階范圍內,煤的N 1s XPS 譜圖中缺失N-Q 分峰,表明褐煤中相對含量最高的質子化吡啶氮在此階段已幾乎全部去質子化而轉化為吡啶氮。

d.低煤階煙煤中N-6 的相對含量隨煤階增高而增高,然而研究區的中高煤階煤N-6 的相對含量卻隨煤階呈“增—減—穩”的變化趨勢。N-X 的相對含量為9.1%~35.1%,其隨煤階的變化規律不明顯。

e.該研究成果豐富了煤的變質作用理論,同時對于該礦區煤的發電燃燒及化工應用提供了必要的參數。