辛安煤礦1402 工作面臨空窄煤柱采掘響應及動態加固

汪北方,梁 冰,劉 維,張 晶,遲海波,劉亞輝

(1.遼寧工程技術大學礦業學院,遼寧 阜新 123000;2.煤炭資源與安全開采國家重點實驗室,江蘇徐州 221008;3.煤炭開采水資源保護與利用國家重點實驗室,北京 100011;4.遼寧工程技術大學力學與工程學院,遼寧 阜新 123000;5.遼寧工程技術大學土木工程學院,遼寧 阜新 123000;6.遼寧工程技術大學理學學院,遼寧 阜新 123000)

山西省朔州市山陰縣辛安煤礦是由魏家溝煤礦、下漫溝煤礦、青楊嶺煤礦和原辛安煤礦兼并重組的煤炭資源整合礦井,原有礦井均采用刀柱法開采,無成型通風系統,巷道錯綜復雜,采空區較多且地質資料不詳,給新井的安全高效生產造成極大威脅。尤其當新井工作面與老窯采空區臨近時,臨空窄煤柱受采掘擾動極易失穩破壞;窄煤柱一旦被采動裂隙貫通,將導致采空區有毒有害氣體或積水大量涌出。因此,復采工作面臨空窄煤柱穩定性控制已成為煤炭資源整合礦井亟待解決的關鍵科學問題之一。

國內外專家學者針對煤柱穩定性方面已開展大量研究,并取得了豐碩成果。張煒等[1]和荊升國等[2]總結了孤島綜放工作面窄煤柱沿空掘巷圍巖變形因素,討論了孤島工作面窄煤柱沿空巷道頂板結構特征;陳新忠等[3]和王猛等[4]歸納了深部傾斜煤層沿空掘巷圍巖變形特點,建立了深部傾斜煤層沿空掘巷煤柱頂板結構力學模型;魏臻等[5]和王德超等[6]分析了綜放沿空掘巷圍巖變形破壞誘因,揭示了大斷面綜放沿空煤柱頂板破壞機制。在動壓巷道窄煤柱失穩機理研究的基礎上,國內外專家學者針對不同地質開采條件,提出了有效控制技術方案。王衛軍等[7-8]認為加強實體煤幫底角和窄煤柱支護是沿空巷道底鼓控制的關鍵;馬振乾等[9]提出了利用大直徑短錨索替代幫部錨桿、設置幫角加強錨桿及破碎煤體錨注加固等綜合控制技術;李學華等[10]通過計算窄煤柱合理寬度有效降低圍巖應力;馬元等[11]設計出卸壓與整體支護的技術方案;張農等[12]采用組合預拉力支護措施較好地控制窄煤柱沿空巷道圍巖變形。綜上所述,關于臨空窄煤柱采掘擾動響應特征還有待深入研究,其動態加固技術仍需進一步完善。因此,筆者針對辛安煤礦1402 工作面回采期間安全推過輔運巷道5 號鉆場臨空窄煤柱工程實際問題,分析工作面臨空窄煤柱穩定性受采掘擾動響應特征,提出窄煤柱動態注漿加固技術方案,開展現場應用并進行效果檢驗。

1 工程背景

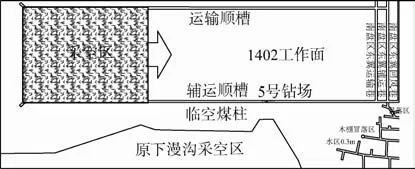

辛安煤礦1402 工作面位于礦井南盤區運輸大巷南部,傾向長度200 m,推進距離1 470 m,主采4 號煤層,平均厚度7.4 m,傾角5°,煤質松軟,構造簡單。工作面輔運巷道與原下漫溝煤礦老空區相鄰(圖1),巷道掘進期間所施工的超前探水鉆孔資料表明,老空區內基本無積水,巷道斷面寬4.6 m,高3.35 m。由于原下漫溝煤礦為不規則刀柱開采,輔運巷道臨空保護煤柱正常寬度50 m,但5 號鉆場附近煤柱寬度僅為25 m,沿巷道長度20 m。利用束管監測系統分析數據5 號鉆場鄰近老空區CO 體積分數9.5×10–4%,CO2體積分數8.5%,CH4體積分數1%,O2體積分數6.5%,表明老空區內已經發火,形成窒息帶。1402 工作面采掘期間,動壓擾動極易破壞5 號鉆場臨空窄煤柱。鑒于礦井采用負壓通風,一旦煤柱采動裂隙貫通臨近老空區,CO、CO2和CH4氣體涌出,將嚴重制約工作面安全回采。因此,亟需研發一套復采工作面臨空窄煤柱有效封堵加固技術,改善煤柱穩定性,防止有毒有害氣體涌入。

圖1 辛安煤礦1402 工作面位置Fig.1 Location of working face 1402 of Xin’an coal mine

2 1402 工作面臨空窄煤柱采掘擾動響應特征

2.1 數值模擬分析

2.1.1 模型建立

結合工作面鉆孔柱狀圖及開采條件,利用FLAC3D[13-14]建立煤(巖)層水平分布的三維數值模型,模型尺寸366 m×180 m×80 m,共劃分300 120 個單元,315 126 個節點,如圖2a 所示。模型四周邊界采用鉸支,底部邊界采用固支,頂部為自由邊界,施加6.9 MPa 均布載荷。此區域構造應力不明顯,水平應力也設為6.9 MPa。模型采用Mohr-Coulomb破壞準則,各煤(巖)層物理力學參數均按換算后的實驗測定數據進行賦值,如表1 所示。

模型處于直角坐標系內,左下腳點為坐標原點,X軸方向為煤層傾向,水平向右為正,Y軸方向為煤層走向,水平向里為正。為了便于建模,適當簡化模型;設計模型四周邊界煤柱寬30 m,下漫溝老空區走向長150 m,傾向長50 m,1402 工作面輔運巷道與下漫溝老空區相鄰,向Y軸正方向掘進,煤柱正常寬48 m,5 號鉆場煤柱寬24 m,長20 m,如圖2b 所示;1402 工作面走向長150 m,傾向長200 m,由開切眼向Y軸負方向回采,開采步距3 m,1402 工作面兩側各布置一條5 m 寬回采巷道,如圖2c 所示。

2.1.2 結果分析

a.回采巷道掘進期間

模型初始應力平衡后,再模擬1402 工作面回采巷道掘進和工作面回采,著重分析輔運巷道5 號鉆場臨空窄煤柱在工作面采掘擾動作用下的變形及破壞特征。

從圖3 可以看出,1402 工作面輔運巷道掘進至5 號鉆場,巷道頂底板及兩幫圍巖垂直應力增加,其中兩幫圍巖垂直應力為8 MPa;受臨空支承壓力及輔運巷道掘進影響,5 號鉆場窄煤柱老空區側和輔運巷道側均產生應力集中現象,且在煤柱中部相互疊加,呈非對稱馬鞍形分布,靠近老空區側煤柱垂直應力集中尤為突出,最大應力達到15.8 MPa,超過煤體強度,將發生局部壓縮破壞。輔運巷道側煤柱垂直應力集中較為緩和,煤體并未發生明顯破壞,說明1402 工作面輔運巷道掘進對5 號鉆場臨空窄煤柱穩定性的影響較小。

圖2 三維數值模型Fig.2 Three dimensional numerical model

表1 煤/巖物理力學參數Table 1 Rock and coal physical and mechanical parameter

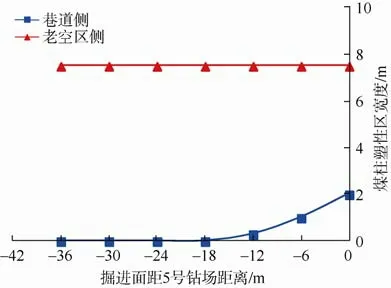

從圖4 可以看出,1402 工作面輔運巷道掘進至5 號鉆場期間,窄煤柱內部老空區側塑性區分布范圍較大,且未受掘進工作面推移影響,寬度始終維持7.5 m,而巷道側塑性區分布范圍則隨掘進工作面推近逐漸增大,最大寬度2 m。表明5 號鉆場窄煤柱巷道側塑性破壞是由巷道掘進擾動造成的,老空區側塑性破壞是因老窯采空引起的,再次證明1402 工作面輔運巷道掘進對5 號鉆場臨空窄煤柱穩定性的影響不大。

圖3 辛安煤礦1402 工作面輔運巷道掘進至5 號鉆場臨空窄煤柱時圍巖垂直應力分布云圖Fig.3 Surrounding rock vertical stress distribution contour of narrow coal pillar next to goaf when air return roadway of working face 1402 was driven to arriving No.5 drilling field of Xin’an coal mine

圖4 辛安煤礦1402 工作面輔運巷道掘進期間5 號鉆場臨空窄煤柱圍巖塑性區范圍Fig.4 Surrounding rock plasticity range of narrow coal pillar next to goaf near No.5 drilling field during excavarion of the air return roadway of working face 1402 of Xin’an coal mine

b.工作面回采期間

從圖5 可以看出,1402 工作面回采過程中,隨著工作面不斷向輔運巷道5 號鉆場推移,臨空窄煤柱集中垂直應力分布狀態發生動態變化。當工作面距5 號鉆場36~18 m 時,臨空窄煤柱集中垂直應力變化不明顯,均為12 MPa,工作面推進至距5 號鉆場18~6 m 時,臨空窄煤柱集中垂直應力變化顯著,最大垂直應力達到17.5 MPa,其中距5 號鉆場18 m處為臨空窄煤柱垂直應力分布的轉折點,工作面超前支承壓力開始對5 號鉆場臨空窄煤柱集中垂直應力產生疊加作用。同時,工作面持續向前推進,5 號鉆場臨空窄煤柱集中垂直應力由非對稱馬鞍形分布逐漸演變成拱形分布,距5 號鉆場6 m 時,臨空窄煤柱所承受疊加垂直應力達到峰值,且已超過煤體強度,煤柱極易破壞失穩。

從圖6 可以看出,1402 工作面輔運巷道5 號鉆場臨空窄煤柱塑性區分布范圍也隨工作面推近發生動態改變,且破壞程度愈加明顯。當工作面推進至距5 號鉆場臨空窄煤柱18 m 位置時,窄煤柱塑性區分布范圍急劇增大,直至距5 號鉆場臨空窄煤柱6 m 位置處,窄煤柱塑性區貫穿,分布范圍達到25 m,煤柱完整性遭到嚴重破壞,承載能力顯著降低。

2.2 理論分析

2.2.1 回采巷道掘進期間

1402 工作面輔運巷道掘進至5 號鉆場,臨空窄煤柱老空區圍巖支承應力與輔運巷道圍巖支承壓力相互疊加,呈近似非對稱馬鞍形分布,煤柱偏向老空區側的集中應力顯著,應力峰值達到K1γH,K1為應力集中系數,γ為覆巖容重,kN/m3;H為埋藏深度,m。破裂區和塑性區范圍較大;煤柱輔運巷道側應力集中不明顯,對應應力集中系數為K2,破裂區和塑性區范圍也十分有限。因此,可判定輔運巷道掘進對煤柱應力分布基本無影響,如圖7 所示。

2.2.2 工作面回采期間

1402 工作面推近輔運巷道5 號鉆場,在工作面超前支承壓力作用下窄煤柱巷道側應力集中現象加劇,與老空區側集中應力疊加近似梯形分布。同時,煤柱巷道側破裂區和塑性區范圍顯著擴大,彈性區范圍明顯縮小,如圖8a 所示。1402 工作面推過輔運巷道5 號鉆場,窄煤柱兩側均已采空,工作面采空區側向支承壓力在煤柱上進一步疊加(應力集中系數為K3),集中應力由梯形分布逐漸演變為拱形分布,應力峰值和集中系數均達到最大,煤柱塑性區貫通,彈性區消失,極易誘發煤柱失穩,如圖8b 所示。

3 1402 工作面臨空窄煤柱動態注漿加固技術

3.1 加固原理

圖5 辛安煤礦1402 工作面回采期間5 號鉆場臨空窄煤柱圍巖垂直應力分布云圖Fig.5 Surrounding rock vertical stress distribution contour of narrow coal pillar next to goaf near No.5 drilling field during mining of working face 1402 of Xin’an coal mine

煤柱注漿加固技術是利用注漿泵或其他手段將液體加固材料注入破碎煤體裂隙,改善煤柱物理力學性能的方法和過程[15-16]。基于前文研究,1402 工作面輔運巷道5 號鉆場臨空窄煤柱裂隙伴隨工作面推進具有動態發育特點,而煤柱裂隙發育程度不同,漿液流動滲透性具有顯著差異,煤柱裂隙越發育,漿液流動滲透性越好。根據煤體單軸加載變形規律[17],煤體在峰值強度破壞前的彈性變形階段產生大量壓裂空隙,且自身較穩定。若選取此階段進行注漿加固,既能滿足漿液流動滲透性,同時又可以保證煤柱固化效果。因此,在工作面超前支承壓力范圍內,承載集中應力煤柱處于彈性變形階段,煤體較為破碎、裂隙完全張開時,注入液體加固材料,充填錯綜復雜裂隙,煤體孔隙率降低,裂隙煤體由二向應力狀態轉化成三向受力,強度和彈性模量增加;裂隙端部應力集中效應在漿液粘結固化作用下被大幅削弱;固化煤體形成網絡骨架結構,能夠適應較大變形,承載能力顯著增強。另外,煤柱注漿固化還可以防止水體流入軟化煤體,降低煤柱穩定性。同時,注漿固化通過提高煤體強度,減小破碎區范圍,降低支護載荷,提高煤柱穩定性[18-20],有效抑制臨近老空區有毒有害氣體涌出,保障工作面安全回采。但是由于超前支承壓力隨工作面推進持續前移,為了契合煤柱裂隙時空發育特性,注漿加固過程也要適應工作面超前支承壓力的變遷而動態移動。

圖6 1402 工作面回采期間5 號鉆場臨空窄煤柱圍巖塑性區范圍Fig.6 Surrounding rock plasticity range of narrow coal pillar next to goaf near No.5 drilling field during mining of working face 1402

圖7 1402 工作面輔運巷道掘至5 號鉆場臨空窄煤柱時圍巖應力分布模型Fig.7 Surrounding rock stress distribution model of narrow coal pillar next to goaf when air return roadway of working face 1402 was driven to No.5 drilling field

圖8 1402 工作面推至5 號鉆場臨空窄煤柱時圍巖應力分布模型Fig.8 Surrounding rock stress distribution model of narrow coal pillar next to goaf when working face 1402 arrived at No.5 drilling field

3.2 窄煤柱動態注漿加固技術應用

為保障1402 工作面回采期間安全通過輔運巷道5 號鉆場窄煤柱區域,提出動態注漿加固技術并開展現場應用,有效封堵臨空窄煤柱采動裂隙,固化煤體,防止臨空有毒有害氣體涌出。

3.2.1 注漿材料及設備

a.注漿材料

MP364 型注漿材料是一種雙組分(組分A 和組分B)、不含溶劑的注漿硅酸鹽樹脂,黏度低,流動性好,可注性強,能夠很好地注入細小裂隙;可任意調節凝膠時間,并能準確控制;對注漿設備、管路、混凝土建筑物及橡膠制品無腐蝕性;反應溫度較低,一般在80~110℃;結石率高,結石體強度和抗滲性較高,不龜裂,耐老化,并具有一定韌性;注漿無污染,符合環保要求。

b.注漿設備

選用一套專用的注漿設備,能夠準確控制MP364 型注漿材料反應比例,其主要由注漿泵、注射混合槍和封孔器3 部分組成,如圖9 所示。

圖9 注漿設備示意圖Fig.9 Grouting equipment

注漿泵采用ZBQS-8.4/12.5 氣動注漿泵,結構緊湊,體積小巧,移動便利,氣動馬達帶動活塞泵壓送漿液,確保定比例的高壓輸送漿液,且兩種漿液壓送比例為1∶1。注射混合槍采用雙液注射混合槍,具有安全、快捷和精準的特點,漿液經高壓軟管被送至注射槍內自動配比,充分混合、相互竄漿,有效防止漿液在注射管內凝固。封孔器膨脹對注漿鉆孔孔口圍巖施加一定壓力,不但可以封堵鉆孔、防止返料,還能有效控制混合漿液在破碎煤體區域的不均勻、無規律、非定向擴散,大幅提高注漿加固效果。

3.2.2 注漿鉆孔布置方案

結合前文數值模擬結果,1402 工作面回采至距5 號鉆場臨空窄煤柱18 m 時,臨空窄煤柱開始承載工作面超前支承壓力,直至相距6 m 時達到峰值。根據煤(巖)單軸加載條件下的應力–應變曲線特性,可判定工作面距5 號鉆場臨空窄煤柱10 m 左右位置,在工作面超前支承壓力下,臨空窄煤柱處于彈性變形階段,裂隙發育且強度良好。因此,選定1402工作面回采至距輔運巷道5 號鉆場臨空窄煤柱15 m位置時,即從窄煤柱后方5 m 處開始注漿封堵加固,且注漿過程隨工作面推進同步前移,直至窄煤柱前方5 m 處停止。考慮煤巖交界面弱化效應及注漿加固厚度要求,結合漿液材料在采動煤體中的流動滲透半徑為2.5 m,設計注漿鉆孔布置方案:臨空窄煤柱垂面上每豎排布置3 個注漿鉆孔,第1 個注漿鉆孔布置在巷道頂板下方0.5 m 處,仰角50°,孔深8 m,鉆孔底部已進入頂板巖層;第2 個注漿鉆孔位于第1 個注漿鉆孔下方1.5 m 處,仰角30°,孔深6 m,保證煤柱水平加固厚度達到5 m 以上;第3 個注漿鉆孔高于巷道底板0.85 m 處,仰角10°,孔深5.3 m,加固范圍足以擴展至底板巖層。沿輔運巷道軸向方向,注漿鉆孔豎排間距5 m,共布置7 豎排注漿鉆孔,如圖10 所示。

圖10 注漿鉆孔及觀測孔布置Fig.10 Grouting and checking bore holes arrangement

3.2.3 注漿加固流程

當1402 工作面推進至距輔運巷道5 號鉆場臨空窄煤柱后方第一排鉆孔10 m 處開始注漿,煤柱注漿加固工藝流程為:打注漿鉆孔—下管封孔—接槍連泵—通雙液漿—開泵注漿—漿液外滲—沖洗機具—停泵拆卸。雙組分漿液在注漿泵加壓作用下通過注射混合槍混合后進入封孔器,以28∶1(活塞壓力與風壓之比)的壓力將封孔器脹開(直徑達65 mm),再由注射管輸送至煤體裂隙。從圖11 可以看出,1402工作面輔運巷道5 號鉆場臨空窄煤柱動態注漿加固過程中,漿液順著煤體裂隙和錨桿(索)孔大量滲出,說明此處煤體裂隙發育、較為破碎,錨桿(索)著力基礎薄弱,錨固效果較差,而流動滲入裂縫和錨桿(索)孔內的漿液可極大程度地改善煤體破裂狀況,尤其是錨桿(索)內的漿液與錨桿(索)、錨固劑和圍巖粘結在一起形成錨固整體,促使錨桿(索)更好地發揮全長錨固作用,達到有效約束圍巖變形破壞,提高煤柱穩定性的效果。

圖11 注漿加固現場漿液滲出照片Fig.11 Grouting reinforcement site

3.2.4 注漿加固效果

為檢驗1402 工作面輔運巷道5 號鉆場臨空窄煤柱裂隙注漿充填質量,5 號鉆場窄煤柱動態注漿加固過程中,在每個注漿鉆孔相鄰兩豎排注漿鉆孔的中間位置,平行布設觀測鉆孔,如圖10b 所示。

利用礦用深孔窺視儀觀測注漿前后煤體破碎程度。注漿加固前煤體裂隙發育、較為破碎,如圖12a所示。注漿加固后煤體發育裂隙被漿液材料充分填實,完整性較好,表明5 號鉆場臨空窄煤柱注漿加固效果良好,如圖12b 所示。同時,為進一步檢驗1402 工作面輔運巷道5 號鉆場臨空窄煤柱注漿加固效果,加固期間指派專人實時監測臨空窄煤柱附近CO、CO2、CH4氣體變化情況,每隔3 h 取樣、分析1 次,周期為72 h,氣體含量變化見圖13。

圖12 注漿前后煤體狀況Fig.12 Coal status before and after grouting

從圖13 可以看出,在1402 工作面推過輔運巷道5 號鉆場臨空窄煤柱的3 d 時間內,CO、CO2、CH4氣體含量雖均有不同程度的波動變化,但全程均滿足《煤礦安全規程》[21]的規定要求。其中,CO最大體積分數為1.6×10–5%,小于《煤礦安全規程》規定的2.4×10–5%;CO2最大體積分數0.15%,遠小于《煤礦安全規程》規定的0.5%,CH4最大體積分數0.08%,對《煤礦安全規程》規定的1%而言,基本可以忽略,再次表明5 號鉆場臨空窄煤柱良好的注漿加固效果,有效地控制了臨空有毒有害氣體涌出,保障了1402 工作面安全回采。

圖13 5 號鉆場窄煤柱附近氣體監測曲線Fig.13 Gas monitoring curve around narrow coal pillar next to goaf near No.5 drilling field

4 結論

a.辛安煤礦1402 工作面輔運巷道掘進至5 號鉆場,臨空窄煤柱集中垂直應力呈非對稱馬鞍形分布,靠近老空區側垂直應力集中突出,最大應力15.8 MPa,塑性區范圍7.5 m;輔運巷道側垂直應力集中緩和,最大應力10 MPa,塑性區范圍2 m,窄煤柱穩定性較好;總體來說,巷道掘進對臨空窄煤柱的穩定性影響較小。

b.研究區1402 工作面回采至輔運巷道5 號鉆場,臨空窄煤柱集中垂直應力由非對稱馬鞍形分布逐漸演變成拱形分布,尤其距5 號鉆場6 m 時,煤柱所承載疊加垂直應力達到峰值,已超過煤體強度,塑性區完全貫穿,承載能力顯著降低,極易破壞失穩。

c.選用MP364 型注漿材料及配套專用注漿設備,1402 工作面回采至距輔運巷道5 號鉆場15 m位置時,從臨空窄煤柱后方5 m 處開始動態注漿,直至臨空窄煤柱前方5 m 處停止,取得了良好的封堵加固效果,確保了工作面安全回采。