李梅村和紅27軍

劉景顏 吳萬金

李梅村,原名鄭鼎,又名李云鶴,號衛華,1893年出生于安徽省霍邱縣白塔畈鄉(今屬金寨縣)。1920年參加革命,1925年加入中國共產黨。是河南省鹿邑縣的第一任黨支部書記,紅27軍的創始人。他歷任中共豫東特委書記、紅27軍軍長、開封市委書記、華東局農委書記、安徽省委統戰部副部長、安徽省政協副主席等職。

“文革”中,李梅村受到迫害,1969年1月逝世。1982年安徽省委予以平反昭雪。在其追悼會上,時任全國政協副主席的朱蘊山為他寫下的挽聯是:“成亦革命,敗亦革命,成敗總是革命;生也光榮,死也光榮,生死總是光榮”。生動地概括了李梅村的革命生涯。鹿邑縣委送去了“豫東山河壯,群情念故人”的挽聯,表達了鹿邑人民不忘革命前輩功勛,緬懷人民英雄的一片真情。

改造紅槍會

1928年初,中共河南省委派李梅村到鹿邑縣發動領導群眾,開展革命工作。他立即投入火熱的對敵斗爭中,和江夢霞等宣傳黨的革命主張,很快在鹿邑發展中共黨員130多人,建立了8個基層支部,成立“扁擔會”“婦女放足會”等群眾組織,領導當地群眾反對地主豪紳,抗稅減息,向反動勢力和封建禮教猛烈開火。

到豫東后,李梅村十分重視發展黨的武裝力量,重點狠抓對鹿邑農民武裝紅槍會的改造工作。在地下黨員孫實的引薦下,他結交了紅槍會首領張朝聘。

曾任紅27軍軍長的李梅村

為了把紅槍會這支農民隊伍引導到無產階級革命的道路上來,李梅村為紅槍會制定了“不爭權、不奪利,不謀朝、不坐帝,反惡兵、反污吏,為百姓、除奸弊”的行動綱領,又制定了“不擾民、不貪財、不盜淫、不叛變”的組織紀律。他又建立了總會、分會、支會的上下聯動,層層管理的領導體制。各會都有辦公活動場所,名為“紅學”;都有專門組織訓練和各種活動的人員,名為“師訓”。

李梅村注重培訓骨干,在紅槍會中成立“老冤(即農民中受壓迫剝削最重的赤貧)會”,并起草了“老冤會”的章程,號召:“老冤們團結起來,反對地主豪紳的壓迫剝削,實行耕者有其田,勞苦大眾坐江山。”為培養無產階級革命的中堅力量,建立起人民的紅色革命武裝打基礎,以“老冤會”成員為基礎,組織會員學習革命書籍。他大力宣傳革命道理,鼓動組織會員暴動,抗捐抗稅,懲惡濟貧。同時又糾正了會員以前服朱砂、念咒語的迷信陋習,以戰前動員、講革命道理去鼓勵他們奮勇殺敵的斗志。

紅槍會會員出則是兵,入則為民,定期集中,進行訓練,號炮為令,統一指揮,除惡反霸,打擊敵人,很得民心順民意。豫東各縣市及皖西北的亳縣、渦陽、蒙城、太和、阜陽、蕭縣、蚌埠等地的人民揭竿而起,紛紛響應。

李梅村經常出沒于紅槍會總部及各個群眾會所,宣傳鼓動,出謀策劃,組織暴動。2月14日,紅槍會奇襲了鹿邑縣城東南十字河集所駐的亳縣八大隊王興仁部,繳獲長短槍90余支、迫擊炮1門。16日,紅槍會與亳縣八大隊及鹿邑保安團聯軍激戰于城東南的雙橋村,結果打得敵人丟盔棄甲,望風而逃。紅槍會連戰皆捷,聲威大震。

李梅村按照中共河南省委的指示精神再接再厲,組織更大規模的戰役。2月18日,他命張朝聘率領2萬多紅槍會會員,把鹿邑縣城團團圍住,勒令敵縣長馮秉魁減租免稅,交出本縣作惡多端的四大劣紳汲鳳翔、馬尚德、解澤浦、張鐵林。馮玩弄伎倆,一面拖延時間,一面急電請求上司派兵解圍。

李梅村、張朝聘見狀,下令攻城。頓時,“九節子雷”“二捴子炮”等自制的土雷、土炮連聲怒吼,紅槍會會員潮水一般殺向城里。敵人依仗城墻等有利陣地及武器精良的優越條件拼命抵抗,兩軍相持不下。紅槍會骨干吳芝芳負責攻打西門,他帶領100多名敢死隊員,三次沖上城墻,都被敵人的機槍掃了回來。最后,他們用土炮轟開了城門。敵人憑險據守,雙方激戰于西關的城墻上下,街頭巷尾。眼看城門難保,馮秉魁準備帶部分民團從北門突圍,又被張朝聘帶人殺退。

此時,豫東民團第3軍軍長韓多峰帶兵趕到。張朝聘命人在城北付橋一帶埋伏。他們先把韓乘坐的汽車輪胎扎破,又打死打傷韓的司機和衛兵多人。駐扎安徽省亳縣的守軍方振武派騎兵旅從東方殺來。兩軍合在一處,與守城的民團夾攻紅槍會。紅槍會三面受敵,被迫撤退。

在戰斗中,李紹順、王飛能、陳考等20多人光榮捐軀,劉殿閣等紅槍會骨干先后被捕,英勇就義。隨后,韓多峰又在黃橋、丁亮、尚橋等方圓幾十里的村莊燒殺三天,房屋幾乎全被燒毀,百姓尸骨遍地,慘不忍睹。

成立紅槍會西方分會

為了保存革命火種,李梅村讓張朝聘帶領紅槍會主力,轉移到豫皖邊界的鹿(邑)亳(縣)太(和)交界地區活動。留一部分人馬在鹿邑和商丘的邊界堅持斗爭,并在敵人勢力相對薄弱的鹿邑城西15公里的桑橋村,成立了紅槍會西方分會。

1928年初夏,李梅村來到桑橋村,宣布成立紅槍會鹿邑西方分會,任命吳芝芳和吳天文為正、副會長。西方分會先后在趙村、木店、邱集、高集、生鐵冢周圍辦起了26個紅槍會支會。會員發展到3000多人,分別活動在縣城西的廣大農村,聲勢浩大,很有影響。

1928年12月23日,韓多峰派一個步兵營和一個騎兵連來攻打桑橋村。當天早晨,天氣陰冷,大霧迷漫。騎兵連長張正發帶領騎兵60多人,從村東面蜂擁而來。他們一字擺開在顯王河東岸,向在河西岸的紅槍會員開槍射擊。會員們毫無懼色,越戰越勇,一次次過河沖向敵陣。就這樣隔河“對壘”,相持不下。后來紅槍會會員趁著霧障繞到敵后,斷其后路,槍扎刀砍殺敵2人(其中有張正發),傷7人。奪取戰馬13匹、長槍5支、短槍2支,大獲全勝。

敵營長王大胡子聞訊,立即命令四面合圍桑橋村。這時,四周被大霧籠罩,能見度不足10米。紅槍會乘機把全村家眷分成兩隊,向附近有寨墻掩護的程莊和白楊寺(現均屬張店鄉)轉移。

向程莊轉移的群眾出莊沒走多遠,就被敵人追上,護送的紅槍會會員拼死抵抗。吳收芳、吳老黑、吳金儉、吳好庚力戰群敵,因寡不敵眾,戰死沙場。撤往白楊寺的群眾,同樣遭到敵人的追殺。劉殿影、劉殿仙、桑小杰奮力拼殺,先后犧牲。他們用鮮血和生命,保護群眾安全轉移到目的地。這次戰斗共殺死打傷敵人數十人,繳獲槍支8支。我方人員也傷亡很大。全村150多間房屋,全部焚于火海。

這一仗,受到了李梅村的褒獎。時任中共豫東負責人吳芝圃事后召見了參戰人員。

1929年9月,李梅村命令張朝聘率領紅槍會會員,向國民黨駐徐州44師肖之楚部岳維俊旅開戰。在亳縣城南肥河一帶,張帶領會眾萬余人,把敵人圍在核心,四面攻打,晝夜不停。經過數日激戰,岳旅3000余人被殲,所有槍炮全被繳獲。

建立紅27軍

1930年6月,中共中央政治局通過了《新的革命高潮與一省或幾省的首先勝利》決議案。當時,經中共河南省委批準,以鹿邑紅槍會為基礎,舉行武裝起義,建立紅27軍,任命李梅村為軍長,并從馮玉祥部調一個姓劉的團長任參謀長。同時宣布張朝聘帶領的紅槍會主力為紅1師,張朝聘為師長;紅槍會西方分會為紅2師,吳芝芳為師長;活動在鹿商公路沿線的紅槍會為紅3師,劉參謀長兼師長。

紅27軍建立后,李梅村命令各部屬抓住戰機,展開攻勢,打擊敵人,以勝利慶祝紅27軍的建立。

1930年秋,國民黨調集重兵“圍剿”鄂豫皖革命根據地。按照中共豫東特委的指示,李梅村命紅1師襲擊國民黨軍方振武旅部。方聯合駐守在太和縣的楊虎臣部合擊紅1師。張朝聘集結紅1師及紅槍會會員4萬多人,在亳縣城南的十字河、高橋一帶與敵展開了激戰。先是方部包圍了紅1師,后紅槍會會員又包圍了方部。方部的援軍又一層包圍,紅槍會會員再一次反包圍。就這樣層層包“餃子”,展開肉搏戰。經過一天的激戰,方、楊部隊被打得潰不成軍,死傷大半。紅27軍同樣傷亡慘重。這一仗狠狠地打擊了國民黨反動派的囂張氣焰,保護了革命蘇區,保護了當地人民的利益。

1931年5月,國民黨柘城縣牛姓縣長為逃避戰亂,到今鹿邑縣張店鄉李大樓的親戚家暫住。牛所帶的護兵警衛,仍惡習不改,流氓耍賴,欺壓百姓。原紅2師的戰士得知這個消息后,立即派人把村圍住,繳了他們的槍支,痛打了“惡奴”,把他們全部驅逐出鹿邑縣境。后牛偷襲報復,把桑橋村房屋全部燒光,又抓走村民30多人,投進柘城縣大牢。后經李梅村和中共地下黨組織多方周旋,這些人才免遭殺戮。

活動在鹿邑和商丘交界處的紅3師指戰員,多次剿匪反霸,消滅了當地的土匪勢力,沉重地打擊了盤踞在亳縣的反動武裝“八大隊”,使敵人聞風喪膽,群眾拍手稱快。

革命的火種

在黨的領導下,紅27軍的節節勝利,有力地打擊了敵人,動搖了反動勢力在當地的統治基礎。國民黨反動派在全國實行白色恐怖,大力進行反革命鎮壓,使革命的形勢迅速轉入低潮。當地的黨組織遭受了毀滅性的破壞,大部分共產黨員被殺。張朝聘也于1931年5月被捕,后死于獄中。

在這種情況下,為了保存革命火種,中共河南省委于1931年秋取消了紅27軍的番號,調李梅村離開鹿邑,把江夢霞等一批黨的干部送到鄂豫皖根據地。當地的革命斗爭從此由明轉暗。

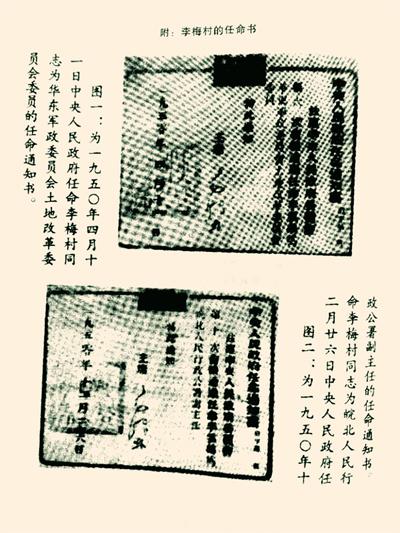

李梅村的任命書

野火燒不盡,春風吹又生。革命的人民沒有被殺絕、被嚇倒,他們不論到什么地方,都采用各種方式對敵人進行不屈不撓的斗爭。如,原紅2師戰士陳玉龍奔赴大別山區,參加了紅四方面軍,在戰斗中,他英勇奮戰,屢立戰功。新中國成立后,陳玉龍任中國人民解放軍駐武漢部隊某師副政委,被授予大校軍銜。劉文中先投奔到安徽省霍邱縣一帶的龍山革命游擊隊,后參加了彭雪楓領導的新四軍。劉鄧大軍南下時,他被留任河南省潢川縣副縣長,20世紀50年代末任信陽地區副專員。

在抗戰中,一批批原紅27軍的熱血青年,奔赴抗日前線。吳好臣等參加了新四軍,所在部隊后發展為冀魯豫二分區獨立團。吳隨大軍南下到貴州省貴陽市,離休前任貴陽市鋼鐵廠紀律檢查委員會書記(副廳級)。

解放戰爭時,原紅27軍的戰士、紅槍會會員的子弟,成千上萬人參軍參戰,支援前線。桑橋村吳振清先后參加了遼沈、淮海戰役和抗美援朝戰爭,他在解放戰爭中火線入黨,抗美援朝中受到時任志愿軍12軍副軍長李德生的接見。

紅27軍的成立,是鹿邑縣革命斗爭史上的一個里程碑,它雖存在的時間不長,但像火炬一樣給革命群眾指明了前進的方向,激勵著一代又一代的人緊跟黨走,奮勇向前,永不變心,革命到底。

封面圖片:1952年,鄧小平等游覽頤和園后留影。左起:賀龍、劉伯承、鄧小平、陳毅、習仲勛、王維舟

封底圖片:1960年3月,賀龍、羅瑞卿等在重慶合影。左起:任白戈、李井泉、羅瑞卿、賀龍、郝治平、王新蘭、蕭華