全膝關節置換治療膝關節內翻畸形臨床分析

劉躍華

【摘要】 目的 探究全膝關節置換治療膝關節內翻畸形的臨床效果, 并分析其應用價值。方法 回顧性分析40例膝關節內翻畸形患者的臨床資料, 所有患者均采用全膝關節置換治療。觀察并對比患者治療前后關節活動度、膝關節屈曲痙攣度和膝內翻角度, 并觀察分析患者的臨床療效及術后并發癥發生情況。結果 40例患者治療后的關節活動度(95.76±4.11)°、膝關節屈曲痙攣度(172.72±3.99)°、膝內翻角度(0.49±0.21)°均明顯優于治療前的(32.22±3.78)、(18.06±1.68)、(16.99±1.01)°, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。治療后, 患者中優18例(45.0%), 良21例(52.5%), 可1例(2.5%), 差0例, 優良率為97.5%。治療后, 40例患者中發生感染1例, 靜脈血栓1例, 膝關節腫脹1例, 并發癥發生率為7.5%(3/40), 經過對癥治療后其癥狀均完全消失。結論 全膝關節置換治療膝關節內翻畸形能夠明顯改善患者臨床癥狀, 提高患者的膝關節功能, 有效控制術后并發癥發生率, 具有安全性, 值得研究推廣。

【關鍵詞】 全膝關節置換;膝關節內翻畸形;關節活動度;膝關節功能;療效

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.04.034

膝關節內翻畸形主要是指下肢在站立或者自然伸直的時候, 兩足內踝可以相碰但是兩膝之間不能靠攏的情況, 其發病多與站立過早、行走時間過長以及缺乏營養等因素相關, 不僅會影響患者的日常行動能力, 如若未得到及時有效的治療, 還會導致患者喪失行動能力或者活動能力, 嚴重影響患者的健康與生活[1]。膝關節內翻畸形是臨床上較為常見的一種膝關節畸形病癥, 其首選的治療方式為手術治療。根據相關報道表明, 全膝關節置換術對于膝關節內翻畸形的治療效果具有積極意義[2]。因此, 本研究選擇本院2017年2月~2019年2月收治的膝關節內翻畸形患者40例作為研究對象, 針對全膝關節置換治療膝關節內翻畸形的臨床效果進行探討和分析, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選擇本院2017年2月~2019年2月收治的膝關節內翻畸形患者40例作為研究對象, 對所有患者的臨床資料進行回顧性分析, 患者經CT和X片檢查后顯示其關節間隙狹窄非常嚴重或者完全消失, 且出現嚴重程度不一的膝關節內翻屈曲畸形情況。患者中男17例, 女23例;年齡49~78歲, 平均年齡(65.46±5.49)歲;原發疾病類型:類風濕性關節炎患者9例, 骨性關節炎患者31例。排除標準:心肝腎肺器官嚴重衰竭者, 神經異常或者精神病癥者, 凝血功能障礙者, 免疫系統疾病者, 遺傳性代謝疾病者, 傳染性疾病者。患者均明確本研究的目的和方法, 自愿簽署知情同意書。本研究通過醫院倫理委員會批準。

1. 2 方法 所有患者均進行全膝關節置換術, 其具體方式為:患者入院后對其進行全面的檢查, 確認是否符合手術實施的標準, 并調整患者體位, 使其保持仰臥位, 進行腰硬聯合麻醉, 消毒、鋪巾, 在患者膝關節前方正中間的位置一個切口, 將其作為手術入路, 進而使膝關節完全暴露, 將半月板、髕下脂肪墊等位置進行切除, 然后將脛骨近段和股骨遠端的骨贅予以清除, 將脛骨平臺內側作為切入點, 對內側副韌帶淺層、鵝足肌腱、脛骨內側嵴等相關組織做剝離處理[2];之后對股骨位置進行定位, 使其外旋角度保持在4~6°, 并

于髓外對接觸的脛骨平臺予以定位, 將后側關節囊和內側攣縮軟組織做松懈處理, 并在不斷調試過程中對軟組織的平衡度、伸屈、外翻以及內翻等膝關節的功能進行確認, 觀察其是否恢復到正常的狀態[3];然后, 在調試并確認后為患者選擇合適的假體, 并將其植入, 在骨水泥對其固定完畢后, 以引流管植入, 而關節屈曲需要保持在90°;最后逐步縫合手術切口, 對其清理和消毒, 完成手術[4]。手術結束后需要根據患者實際情況給予其抗凝和抗菌藥物, 保證患者的生命安全, 并于術后48 h將殘端施以細菌培養, 并拔除引流管;術后72 h可引導并指導患者進行早期功能訓練, 包括主動訓練和被動訓練;術后7 d可指導患者下床活動, 并術后隨訪3個月[5]。

1. 3 觀察指標及療效判斷標準 觀察并對比患者治療前后關節活動度、膝關節屈曲痙攣度和膝內翻角度以及膝關節功能的優良率, 并觀察患者術后并發癥發生情況。其中膝關節功能的優良率需要利用膝關節評分量表(HSS)對其進行評估, 滿分為100分, 85~100分為優, 70~84分為良, 60~69分為可, ≤59分為差。優良率=(優+良)/總例數×100%1. 4 統計學方法 采用SPSS23.0統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

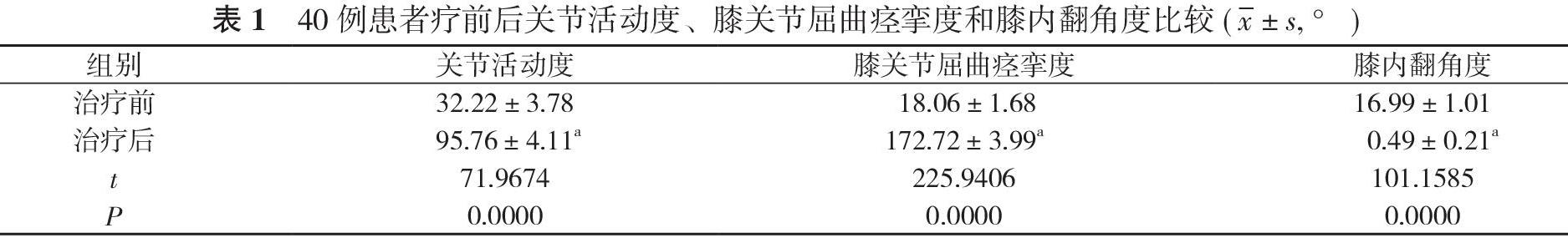

2. 1 40例患者治療前后關節活動度、膝關節屈曲痙攣度和膝內翻角度比較 40例患者治療后的關節活動度(95.76±4.11)°、膝關節屈曲痙攣度(172.72±3.99)°、膝內翻角度(0.49±0.21)°均明顯優于治療前的(32.22±3.78)、(18.06±1.68)、(16.99±1.01)°, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

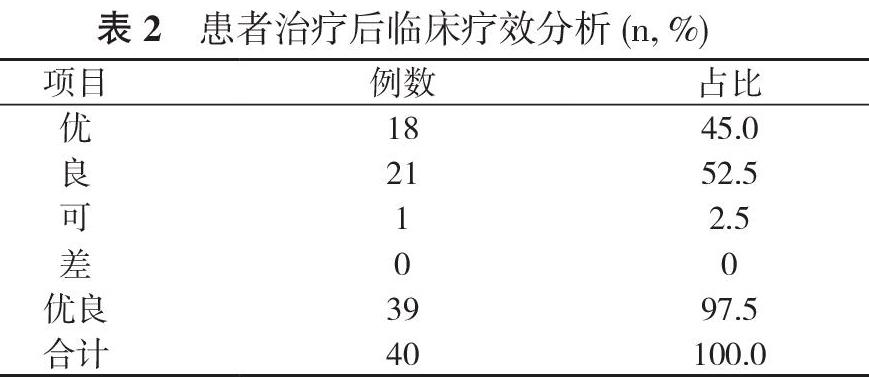

2. 2 患者治療后臨床療效分析 治療后, 患者中優18例(45.0%), 良21例(52.5%), 可1例(2.5%), 差0例, 優良率為97.5%。見表2。

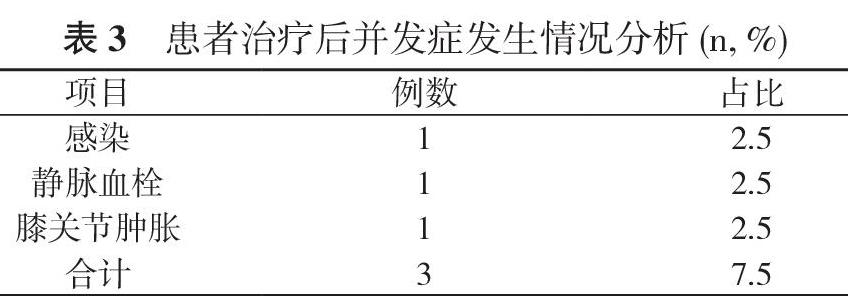

2. 3 患者治療后并發癥發生情況分析 治療后, 40例患者中發生感染1例, 靜脈血栓1例, 膝關節腫脹1例, 并發癥發生率為7.5%(3/40), 經過對癥治療后其癥狀均完全消失。見表3。

3 討論

膝關節畸形時膝關節炎癥所引發的終末期病變, 其類型主要為內翻畸形、外翻畸形以及屈曲畸形, 其中內翻畸形也成為“O型腿”, 常引發內側關節囊、脛骨平臺等位置的病變, 因而在對治療時應先對脛骨內側和股骨踝的骨贅進行清洗, 然后松懈攣縮的半膜肌與韌帶, 進而緩解患者軟組織的緊張狀態, 達到治療的目的[6]。全膝關節置換術是近年來逐漸得到認可和廣泛應用的治療膝關節的新技術, 能夠有效的根除患者膝關節的病痛, 并可使患者內翻畸形的情況得到良好的矯正, 可以增強膝關節的穩定性和促進肢體功能的恢復[7]。在對患者施行全膝關節置換術時, 需要在術前對患者的病情進行綜合性評估, 充分考慮患者個體差異性, 進而為患者制定針對性的治療方案, 并在手術的過程中注意保護軟組織的平衡性與關節的穩定性, 通過對患者膝關節形態的分析決定手術的進程, 并分析是否需要對患者韌帶、鵝足等位置進行松懈, 松懈是否達標, 避免在操作過程中因操作失誤導致過度松懈, 進而影響屈膝蓋的穩定性。宋成等[8]研究中表示, 膝關節內翻畸形患者經過膝關節置換術治療后, 其膝關節手術患者評分表(KSS) 評分、功能評分以及膝關節屈伸活動度分別為(85.56±4.11)分、(87.84±9.27)分以及(86.43±14.45)°均明顯優于治療前的(40.51±7.53)分、(37.62±10.55)分以及(51.88±11.39)°, 差異具有統計學意義(P<0.05), 表明全膝關節置換術能夠明顯改善患者膝關節內翻畸形, 具有明顯的治療優勢。本研究通過對患者施以全膝關節置換術, 40例患者治療后的關節活動度(95.76±4.11)°、膝關節屈曲痙攣度(172.72±3.99)°、膝內翻角度(0.49±0.21)°均明顯優于治療前的(32.22±3.78)、(18.06±1.68)、(16.99±1.01)°, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。治療后, 患者中優18例(45.0%), 良21例(52.5%), 可1例(2.5%), 差0例, 優良率為97.5%。治療后, 40例患者發生感染1例, 靜脈血栓1例, 膝關節腫脹1例, 并發癥發生率為7.5%(3/40), 經過對癥治療后其癥狀均完全消失。表明膝關節內翻畸形患者在全膝關節置換術治療下, 能夠明顯改善其膝關節功能, 其數據在一定程度上與宋成等[8]研究結果具有一致性。

綜上所述, 全膝關節置換術治療膝關節內翻畸形能夠明顯改善患者臨床癥狀, 提高患者的膝關節功能, 有效控制術后并發癥發生率, 具有安全性, 值得研究推廣。

參考文獻

[1] 許凌云. 全膝關節置換治療膝關節內翻畸形臨床分析. 中外醫療, 2019, 38(1):82-83, 86.

[2] 潘文杰, 賀艷, 馬建兵, 等. 一期帶延長桿的脛骨假體人工全膝關節置換治療膝關節炎合并脛骨應力骨折. 中國修復重建外科雜志, 2018, 32(9):1177-1180.

[3] 王百盛, 張敬東, 韓文鋒, 等. 人工膝關節置換輔以個體化軟組織平衡治療膝關節外翻畸形32例. 中國組織工程研究, 2018,?22(27):4277-4281.

[4] 王孝華. 膝關節內翻畸形經膝關節置換治療的療效分析. 雙足與保健, 2018, 27(11):162-163.

[5] 屈崢嶸, 蔣永壽. 膝關節置換術在膝關節內翻畸形中的應用價值. 臨床醫學研究與實踐, 2017, 2(35):54-55.

[6] 李雪垠. 全膝關節置換術治療不同程度膝內翻畸形的早期療效觀察. 吉林大學, 2017.

[7] Chun Hoi Yan, Carla Renata Arciola, Alex Soriano, et al. Team approach: the management of infection after total knee replacement. JBJS Reviews, 2018, 6(4):e9.

[8] 宋成, 李雪鵬. 膝關節置換用于膝關節內翻畸形治療中的應用價值分析. 中國繼續醫學教育, 2016, 8(25):96-97.

[收稿日期:2019-07-09]