基于扎根理論的農業物流生態圈協同影響因素分析

舒輝,胡毅

摘要:農業物流生態圈作為一種先進的發展模式,可通過各子系統的相互協作達到雙贏,解決傳統農業發展面臨的產業聯動性差、技術水平低下、運營模式落后等問題,推動農業供給側結構性改革。而考慮到農業物流生態圈涉及主體眾多,其協同受多種因素共同作用,需要構建農業物流生態圈協同影響因素框架,以為農業物流生態圈協同研究提供指標體系。基于扎根理論這一質性研究方法,利用Nvivo11.0軟件對訪談文本及相關文獻資料進行深度分析,得到112個初始概念,進而由初始概念概括出39個范疇,提煉出15個副范疇,最終歸納出協同環境、協同機制、協同能力、協同意愿、擾動因素五個主范疇,形成農業物流生態圈協同影響因素框架。在這個框架中,協同環境可定義為外驅因素,協同機制、協同能力可定義為內驅因素,協同意愿可定義為中介因素,且各因素并非直接對農業物流生態圈產生影響,而是主要通過三條路徑進行,其一是外驅因素→中介因素→農業物流生態圈協同,其二是內驅因素→中介因素→農業物流生態圈協同,其三是擾動因素對內驅因素和外驅因素進行調節。

關鍵詞:農業物流生態圈;協同;外驅因素;內驅因素;中介因素

中圖分類號:F252.8文獻標識碼:A文章編號:1007-8266(2020)01-0030-12

一、引言

生態圈這一概念源于生物學,其重要的理論基礎之一是生態系統理論[ 1 ]。生態系統理論認為,生態系統是通過物質循環或交換而構成的能夠自組織或擁有自我調節能力的統一體。而系統的自我調節從無序變為有序并不是無條件的,根據耗散結構理論,當系統遠離平衡狀態時,系統才會吸收新的能量或者物質,使得系統的有序性增加[ 2 ]。農業物流生態圈需要達到有序狀態的原因亦在于,原始的農業物流系統處于一種無序的狀態,表現為農業物流的低水平發展,而農業物流要實現有序發展就需要向外界吸收能量,以使生態圈達到有序狀態。但農業物流生態圈有別于自然界中的生態系統,根據商業系統理論,農業物流生態圈是由具有經濟貿易關聯的個體或組織組成的商業聯盟[ 3 ]。與自然界的生態系統單純強調弱肉強食不同,商業生態系統更注重系統之間的合作或者雙贏共生。因此,農業物流生態圈是一種更加先進的發展模式,可以通過各子系統的相互協作實現共贏。

根據袁政[ 4 ]提出的產業生態圈的五大分類,農業物流生態圈屬于流通服務與加工生產相結合的流通—生產型產業生態圈。目前,關于農業物流生態圈尚無統一定義,但由產業生態圈的相關內涵可知[ 5 ],農業物流生態圈指的是以農業物流活動為主體,以其他相關產業及組織為客體,主體通過與客體進行良好協作與溝通而形成的循環網絡體系。生態圈這一概念最早來源于生物學,生態圈是圈內各子系統在長期融合過程中形成的動態平衡體系,盡管各體系之間存在競爭,但生態圈的構建主要是以互利共贏為目的的[ 6 ]。從金融生態圈[ 7 ]、商業生態圈[ 8 ]、產業生態圈[ 9 ]的相關研究成果來看,生態圈的成功構建不僅能夠促進內部體系的發展,而且能夠促進內部體系與外部體系的溝通協作,推動整個生態圈乃至區域經濟實現可持續發展。綜上,農業物流生態圈涉及主體眾多,其協同受到多種因素的共同作用,構建農業物流生態圈協同影響因素框架,能夠為農業物流生態圈協同實證分析或相關研究提供指標體系。

二、文獻回顧

本研究主要從三個方面著手對現有文獻進行梳理,一是農業物流生態圈概念的界定,二是農業物流影響因素研究,三是農業物流協同研究。

(一)農業物流生態圈概念的界定

盡管農業物流生態圈尚無正式定義,但是農業物流生態圈屬于產業生態圈的組成部分,可根據產業生態圈理論及相關概念對農業物流生態圈的概念進行界定。產業生態圈的本質內涵在于,形成一個有特點的產業發展循環系統。構建產業生態圈的關鍵在于主導產業的建立,同時還要結合其他資源要素的支撐作用[ 9 ]。就具體的產業而言,金融生態圈是指在支付業務這一核心業務驅動下,與衍生業務(理財、證券、保險等業務)協同運行的有機統一體[ 7 ]。旅游生態圈是以旅游業為主導,以生產、科技、服務、勞動、政府等相關產業或部門為依托而形成的可持續發展的多維網絡體系[ 10 ]。盡管不同產業其生態圈的定義有所區別,但從本質來看,它們都包含一個核心企業或者主體,以及相關產業或者組織。因此,農業物流生態圈可定義為以農業物流活動為主體,以其他相關產業及組織為客體,主體通過與客體進行良好協作與溝通,實現物流、信息流、資金流良性循環的經濟聯合體。

(二)農業物流影響因素研究

以“農業物流影響因素”(Agricultural logistics influencing factors)等為關鍵詞在國內外主流數據庫中進行檢索,幾乎沒有發現與之匹配的文獻。與之相關的文獻主要是從兩個方面著手進行的。一方面是對農業物流協同影響因素的研究,如農業與物流業兩者耦合關系的研究[ 11 ]、農業物流體系構建的影響因素[ 12 ]、農業物流能力與農業發展之間的協同關系[ 13 ];另一方面是對農產品物流影響因素的研究,如農產品冷鏈物流發展的影響因素[ 14 ]、農產品物流發展的實證分析[ 15 ]、流通模式對農產品物流發展的影響[ 16 ]等。農產品物流的影響因素是農業物流生態圈協同影響因素的重要組成部分,是本研究數據的重要來源。從研究方法來看,對農業物流的影響因素除進行基本的定性分析之外,學者們更傾向于采用實證的方法進行研究,主要是運用評價方法計算各影響因素權重,如灰色關聯度分析法[ 15 ]、模糊綜合評價方法[ 17 ]、層次分析法[ 18 ]等。

(三)農業物流協同研究

農業物流協同本質上指的是農業物流供應鏈上的各節點能夠實現信息共享且收益分配合理,農業物流協同相關研究建立在供應鏈協同的基礎之上。學者們普遍認為,供應鏈協同的主要表現是整個供應鏈主體收益的最大化[ 19 ],而農業物流收益的主要來源是農產品銷售,因此農業物流協同相關研究主要集中在農產品供應鏈協同、農業服務供應鏈協同等方面。在農產品供應鏈協同方面,根據農產品不同的分類,涉及果蔬農產品供應鏈協同[ 20 ]、鮮活農產品供應鏈協同[ 21 ]、乳制品供應鏈協同等[ 22 ]。由于農產品本身固有的特點,會受到季節、信息渠道、溝通機制、倉儲條件、自然災害等諸多因素影響,因此如何保證農產品倉儲條件、控制農產品供應鏈成本、優化農產品配送[ 23 ]、降低農產品供應風險是農產品供應鏈協同亟需解決的問題。對農業服務供應鏈而言,就是將單純銷售農產品轉變為提供農產品增值服務,即實現農產品流通的服務化。相關研究在對美日歐等發達國家或地區的農產品物流模式——批發市場主導型物流模式和超市主導型物流模式進行深入分析的基礎上,探討了第三方物流[ 24 ]、互聯網+物流[ 25 ]、基于專業合作社的[ 26 ]物流模式組織協調問題,將農業物流功能進行整合,以提高農業物流服務水平。

不難發現,有關農業物流生態圈的研究相對不足,其協同研究更少,而其影響因素的確定將為農業物流生態圈協同相關研究提供指標框架。此外,現有關于農業物流影響因素的研究通常是構建評價指標體系,進而搜集相關數據進行指標評價。總體來看,這些評價指標體系還不夠完善,主要是相關指標缺乏來源或理論基礎。本研究運用扎根理論對農業物流生態圈協同影響因素進行全面剖析,為進一步研究農業物流生態圈協同奠定理論基礎。

三、農業物流生態圈結構要素分析

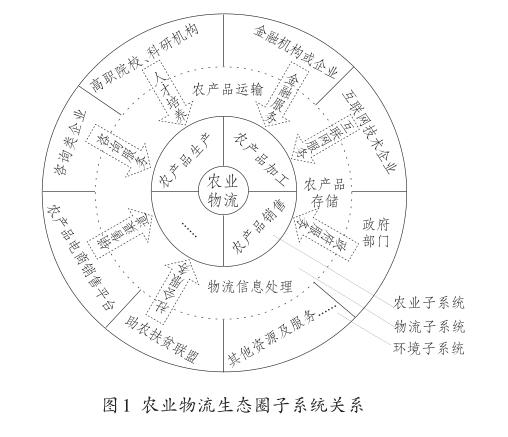

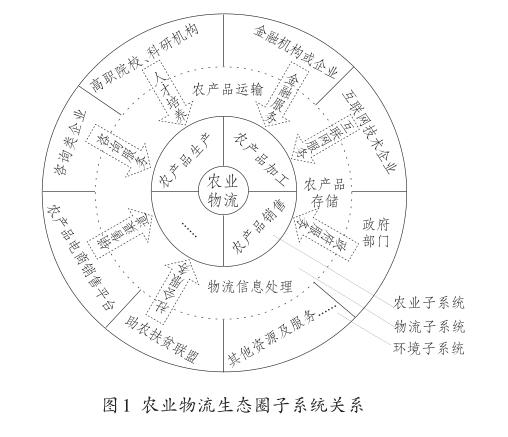

從產業生態圈相關研究成果來看,生態圈一般由多個主體和要素構成。以金融生態圈為例,其主體主要由金融企業、消費者、政府、中介等主體構成。其中,支付是其核心業務,理財、證券、保險等業務是其衍生業務,與之相關的互聯網服務、智能技術服務、資金、政策等是支撐要素[ 7 ]。產業生態圈同樣包含核心業務以及客戶、供應商、市場中介等外部主體,這些主體提供基礎設施、人力資源、資金流等支撐要素[ 9 ]。對農業物流相關研究進行梳理和總結可以發現,農業物流生態圈的核心業務涵蓋農產品從生產到消費者手中的一系列活動,包括農產品生產、農產品加工、農產品存儲、農產品運輸、農產品銷售等,這些活動主要由農產品生產者、物流企業、農產品加工企業、分銷商等相互配合完成。與農業物流活動相關的主體包括農資服務商、互聯網服務商、金融機構、政府等,他們為農業物流活動的順利進行提供農業生產資料、技術、資金、政策、人才等方面的支撐。自然界的生態圈是由多個子系統構成的,根據農業物流各主體在生態圈地位及所承擔任務性質的不同,可將農業物流生態圈分為農業子系統、物流子系統和環境子系統。

從協同理論的視角看,農業物流生態圈各子系統看似各不相同且毫無關聯,但各子系統并非孤立存在,會在某種程度或者某種時機下相互影響,且在關鍵能量的作用下,這些子系統會改變其結構,從無序向有序狀態發展,最終達到整體協同。各子系統并非自發實現有序發展,而是基于某種序參量或機制進行協同。在對農業物流生態圈協同影響因素進行探索前,有必要對農業物流生態圈各組成系統間的相互關系進行梳理。

(一)物流子系統是農業子系統的重要載體

由農業物流的定義可知,對物流活動進行組織和管理的落足點仍然在于農業的生產、收購、銷售等活動,可見農業物流生態圈的主體部分在農業,其目的是促進農業發展。農業子系統的主體包括農產品的生產者、銷售者、消費者等。而將農業子系統各主體無形連接起來的是一系列物流活動,包括農產品的運輸、裝卸搬運、包裝、加工、信息處理等。在傳統農業生產中,家庭式的生產模式使得我國農業整體表現出“小而散”的狀態,農產品生產者自己就能夠完成與農業相關的運輸、包裝、裝卸、加工等一系列活動,傳統農業物流活動往往是小規模且低效的,是現代農業轉型面臨的瓶頸。以信息化、人工智能、自動化等技術為基礎構建的現代物流有助于提高農業活動的效率,助推傳統農業轉型。農業子系統中的各主體應專注于農業生產、農產品銷售等核心業務,而將物流業務外包給第三方物流完成,以專業化的物流服務助力農業發展水平的提高。綜上,在農業物流生態圈中,物流子系統是農業子系統的重要載體。

(二)環境子系統為農業子系統提供支撐

農業物流生態圈的環境子系統主要包括政策環境、金融環境、技術環境、人力資源環境等,涉及政府、互聯網服務提供商、金融服務提供商、高校等與農業物流發展相關的產業或部門。環境子系統的各主體盡管并不直接參與農業物流的運營,卻在為農業物流各環節有序高效運行提供要素支撐。從政策環境來看,良好的政策環境意味著政府將為農業物流發展提供政策福利,表現為資金扶持、人才或技術引進等。從金融環境來看,良好的金融環境能夠為農業物流的運營提供資金借貸支持,能夠將閑散資金用于其他投資,因此與金融服務商的良性互動有助于農業物流擴大規模。與農業物流有關的技術環境主要指互聯網技術及自動化技術,因為現代化的農業物流涉及線上銷售、農產品追蹤、農產品加工、存儲等環節,需要現代化的技術設備提供支撐。人力資源環境表現為區域內專業化人才的數量,農業物流的良好發展需要專業化人才的輸入,以提高農業從業者整體素質水平,而專業化人才的提供者主要是學校。

(三)農業子系統對物流子系統和環境子系統的補益

生態系統理論認為,各子系統是相互作用的,它們共同影響著生態系統各主體的發展。因此,農業物流生態圈的各子系統之間并非單向作用,而是相互影響。在物流子系統和環境子系統的正向作用下,農業子系統獲得了有序發展,表現為農業利潤的增加與規模的擴大,而有序發展的農業子系統反過來又能促進物流子系統和環境子系統的發展。對物流子系統而言,規模擴大后的農業子系統可以進一步挖掘市場潛能,不僅能夠增加物流訂單的量,而且在經濟發展、觀念意識等多重因素作用下對物流服務的質也提出了更高的要求,為滿足農業子系統的需要,物流子系統就需要通過完善自身來匹配農業子系統。對環境子系統而言,有序發展的農業子系統會產生更大的資金流來促進國民經濟的發展,表現為政府稅收的增加、投資金額的增大、技術設備的增加、人才素質水平的提高等。因此,一方面,環境子系統各主體會因為農業子系統資金流的注入來進一步發展自身;另一方面,環境子系統各主體會通過提高要素支撐水平來與農業子系統的發展相匹配。

基于農業物流生態圈三個子系統的內涵和作用機理,繪制其相互作用的關系圖。具體參見圖1。由圖1可以清楚地看到三個子系統所包含的主體及其在農業物流生態圈中所扮演的角色。物流子系統主要為農業子系統提供一系列物流服務,環境子系統為各主體提供人才輸入、金融服務、技術、政策等要素支撐,而農業物流子系統得到發展后又會對其他兩個子系統產生正向作用。這說明,產業生態圈中各主體形成的網絡系統能夠促進物質或能量的循環,從而實現各子系統的合作共生。

四、研究方法和數據來源

針對以往研究存在的不足,本研究將利用扎根理論(Grounded Theroy)來分析農業物流生態圈協同的影響因素。扎根理論之所以能夠對以往研究進行充實,其原因在于,扎根理論是在對相關資料進行搜集的基礎上,通過對相關資料進行深入分析歸納并衍生出影響因素,這樣得到的影響因素更具備理論基礎,也更加全面。扎根理論的研究過程分為三個步驟,分別是資料的搜集和分析、資料編碼(開放式編碼、主軸編碼、選擇性編碼)、理論的生成和檢驗。從結構來看,扎根理論是一種自下而上的理論分析范式,通過對資料進行深入研究和不斷比較,確定影響因素的分類并構建影響因素之間的聯系,盡可能全面地確定農業物流生態圈協同的影響因素。扎根理論的應用比較成熟,在心理學、管理學、醫學、教育學等領域已經取得了豐富的成果。此外,已有學者運用扎根理論來對影響因素進行分析,如探究游客環保行為的影響因素[ 27 ]、分析跨境電商和跨境物流協同的影響因素[ 28 ]、對消費者綠色購買意愿的影響因素進行分析[ 29 ]。

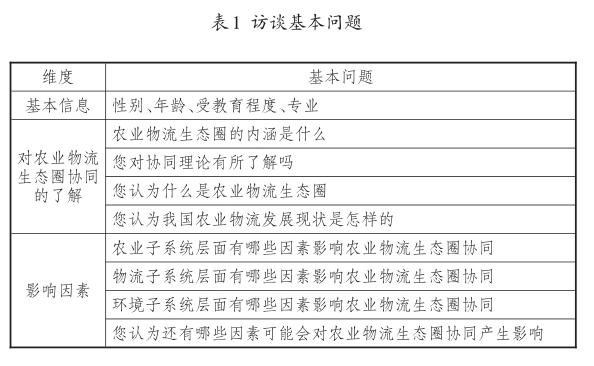

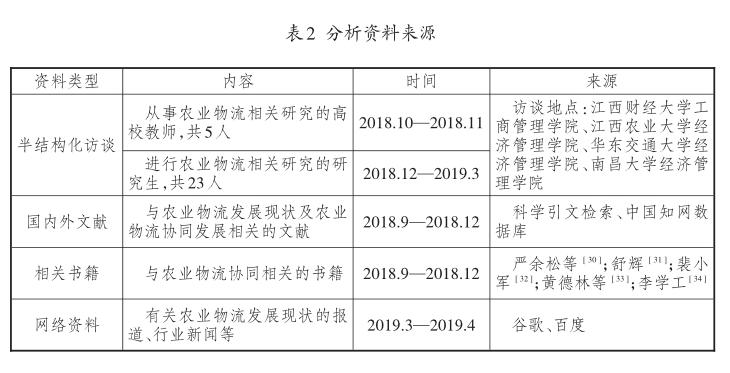

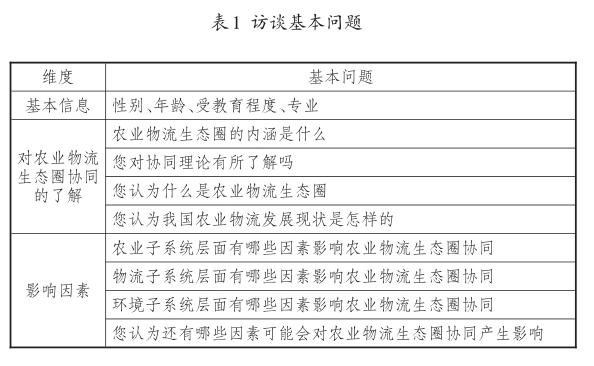

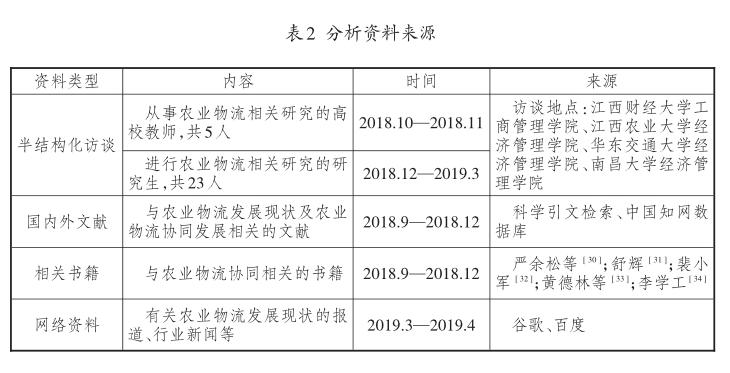

為保證數據來源的可靠性和全面性,本研究采用訪談與文獻資料分析相結合的方式進行影響因素挖掘,這種方法借鑒了錢慧敏等[ 28 ]的研究。在訪談方面,由于協同學的理論性較強,因此訪談對象為相關研究領域的學者和專家,采用非結構化問卷來進行深度訪談,獲得訪談文本和錄音。訪談基本問題具體參見表1。在研究資料方面,從國內外數據庫,如中國知網(CNKI)、科學引文檢索(WOS)、史蒂芬斯數據庫(EBSCO)等檢索農業物流影響因素相關文獻,從網站獲取農業物流相關資料,利用搜索引擎,如谷歌(Google)補充相關資料,從相關書籍中抓取可用信息。為保證訪談的有效性,訪談內容分為兩個部分:第一部分是為了讓訪談對象熟悉和了解農業物流、體系、協同等概念;第二部分是圍繞主題來獲取相關信息,并根據訪談對象的狀態和感受進行柔性提問。為讓訪談對象有充足的思考時間,本研究把單個對象的時間控制在40~60分鐘,最終獲得訪談文本28份。從性別來看,男性17人,女性11人;從受教育程度來看,碩士和博士研究生17人,取得博士學位者11人;從年齡來看,20~30歲的有8人,31~40歲的有15人,41歲以上的有5人。本研究最終獲得研究樣本102份,其中訪談文本28份,國內外文獻58篇,相關書籍5本,網絡相關資料11篇。資源來源具體參見表2。

五、編碼與模型構建

對數據資料進行深入分析整理,然后將102份資料按照類型導入Nvivo軟件,根據扎根理論,按照開放式編碼→主軸編碼→選擇性編碼三個步驟進行編碼。

(一)開放式編碼

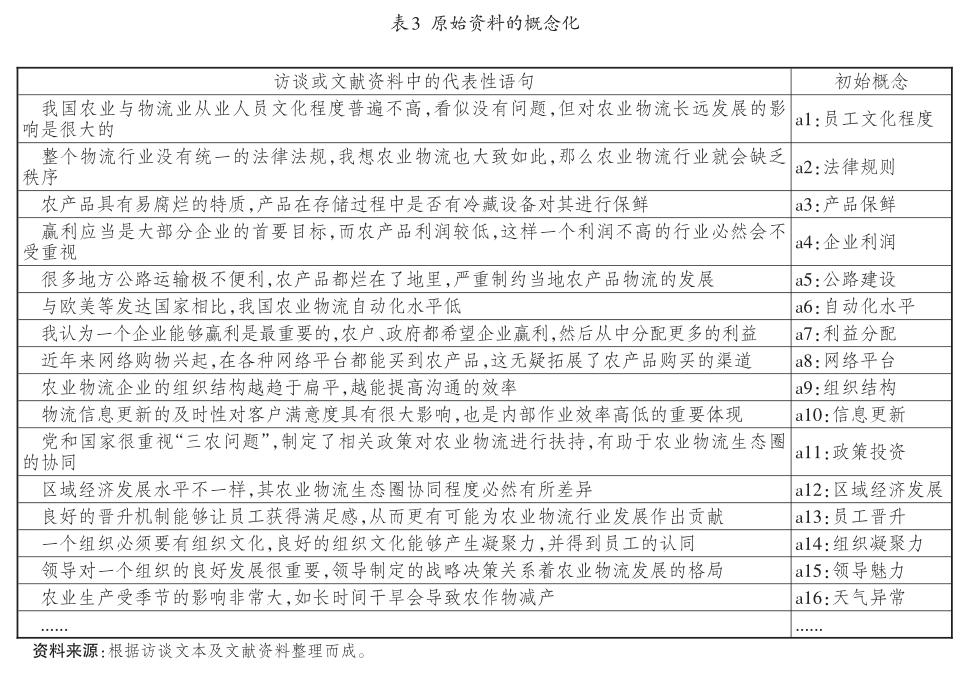

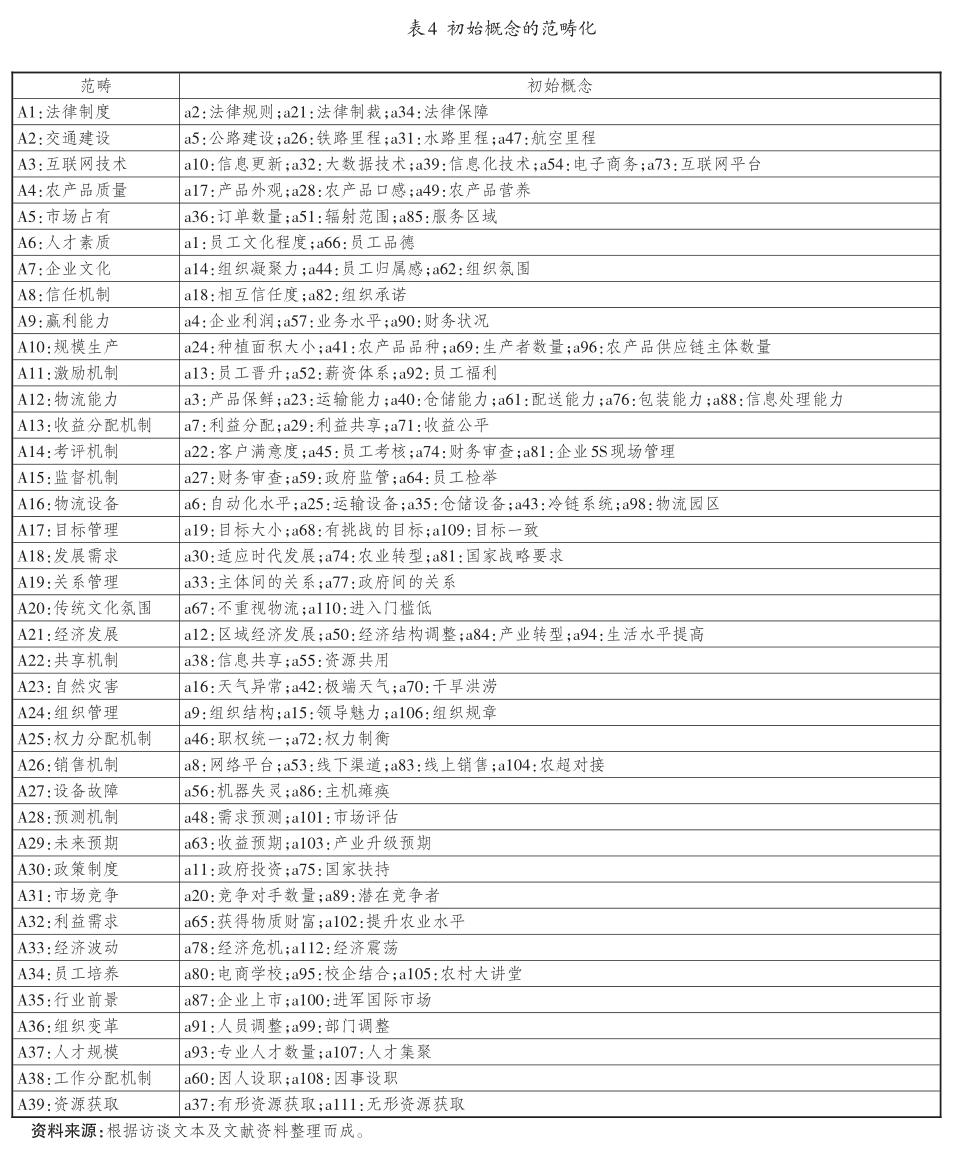

開放式編碼是對研究數據和資料逐條進行分析并以概念的形式對資料加以概括的過程,其核心是文本信息的概念化。本研究是對農業物流生態圈協同的影響因素進行全面挖掘,并在利用NVIvo11.0軟件進行輔助分析的基礎上,盡可能全面地對數據資料進行分析。對概念進行分析是為了找出它們之間的相近性和關聯性,并在此基礎上提煉出更加抽象的范疇。研究者邀請兩位碩士研究生和三位博士研究生對原始資料進行共同分析,展開頭腦風暴,合并含義相似或相近的條目,刪除頻次較低的條目,最終從原始文本中得到112個初始概念。部分概念對應的原始資料參見表3。對概念的用詞進行反復對比,按照扎根理論通常使用的編號規則,對每個概念以“a+阿拉伯數字”的形式進行編碼。接下來,把概念相近的條目進行整合,用相對更加抽象的概念進行表達,提煉出39個范疇,以“A+阿拉伯數字”的形式進行編碼。各概念及其對應范疇具體參見表4。

(二)主軸編碼

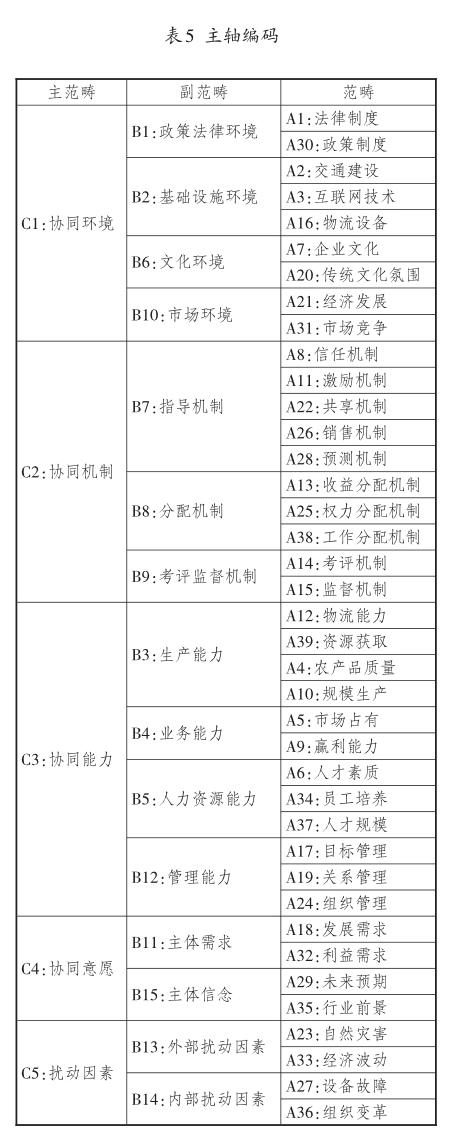

主軸編碼是在開放式編碼的基礎上,針對所得到的范疇,分析范疇之間的關聯性,將原始材料的內容更加清晰地展現出來。本研究探究農業物流生態圈協同的影響因素,在對范疇進行歸類時主要基于協同的視角或方向進行。根據協同的內涵,對表2和表3的112個概念和39個范疇進行重新命名,得到主范疇和副范疇,初步搭建農業物流生態圈協同影響因素的內容結構。經過反復推敲和考量,將關聯性最強的范疇聚合到一起并用盡可能準確的語義進行表述,最后整理出5個主范疇和15個副范疇。具體參見表4。

副范疇的歸納是通過對范疇的含義進行反復斟酌對比,把含義相關或相近的范疇予以合并,重新合成一個層級更高的范疇,并形成新的概念。比如,在對副范疇政策法律環境(B1)進行歸納時發現,法律制度(A1)、政策制度(A30)都是國家管制層面對農業物流生態圈的影響,與法律制度有關,將之合并在一起是合理的。再比如,在對副范疇管理能力(B12)進行歸納時發現,目標管理(A17)、關系管理(A19)、組織管理(A24)均與組織的管理相關,因此將之全部納入管理能力范疇。根據以上歸類方法,把39個概念進一步合成為15個副范疇。具體參見表5。

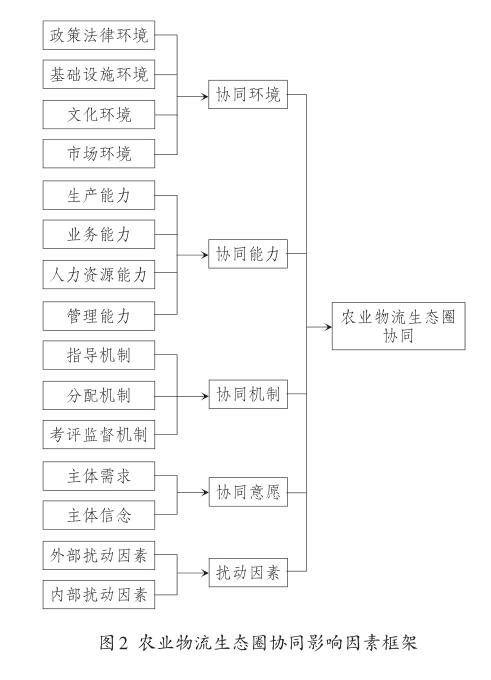

從主范疇來看,根據15個副范疇之間的內在聯系,將之進一步整合為更深層次的主范疇。首先,根據語義可以明確B1、B2、B6、B10四個副范疇的環境屬性,B7、B8、B9三個副范疇的機制屬性,B3、B4、B5、B12四個副范疇的能力屬性,加之這些范疇又都是農業物流生態圈協同的影響因素,賦予它們協同的含義更加恰當,因此將具有環境屬性的四個范疇合并為協同環境(C1),將具有機制屬性的三個范疇歸納為協同機制(C2),將具有能力屬性的四個范疇合并為協同能力(C3)。其次,主體需求(B11)和主體信念(B15)會影響體系中各主體為農業物流生態圈發展奮斗的意愿,將之聚類為協同意愿(C4)。最后,外部擾動因素(B13)、內部擾動因素(B14)都是能夠對農業物流生態圈協同產生影響的突發情況,將兩者合并為擾動因素(C5)。

(三)選擇性編碼

選擇性編碼指基于主軸編碼得到主副范疇,并進一步形成一個完整的農業物流生態圈協同影響因素框架體系。該影響因素框架體系的關鍵在于確立核心范疇,通過反復推敲,最終將農業物流生態圈協同確定為本研究的核心范疇。首先,從理論和實踐上看這是可行的。從理論上看,主副范疇均源于對農業物流生態圈協同影響因素的訪談和文獻資料,換句話說,農業物流生態圈協同必然囊括主副范疇所包含的全部因素;從實踐上看,根據目前檢索到的資料,農業物流生態圈協同一詞還尚未出現過,農業物流生態圈協同這一核心范疇產生后,能夠依托這個概念產生新的研究路徑。其次,從農業物流生態圈的結構和主副范疇的結構關系看,它們是緊密聯系的。農業物流生態圈一般包括農業子系統、物流子系統和環境子系統。對農業物流生態圈的各主體而言,各主體對農業物流生態圈協同的影響與主體能力大小、主體所確立的運行機制、主體對待協同的意愿有關。主體能力大小對應范疇中的業務能力(B4)、生產能力(B3)、人力資源能力(B5)及管理能力(B12),各主體能力越強,就越能促進農業物流生態圈的協同。各主體運行機制對應各范疇中的指導機制(B7)、分配機制(B8)和考評監督機制(B9),機制越趨于完善和公平,組織內員工對組織就越忠誠,越能夠為農業物流生態圈協同付出努力。主體對待協同的意愿對應各范疇中的主體需求(B11)和主體信念(B15),各主體促進農業物流生態圈協同的意愿越強,就越能夠促進協同的發展。

從農業物流生態圈的資源要素看,資源要素對農業物流生態圈的影響與信息資源、基礎設施、員工待遇等因素有關,信息資源的獲取可以通過資源獲取(A39)這一范疇體現,基礎設施和員工待遇分別包含在基礎設施環境(B2)和分配機制(B8)兩個副范疇之中。

農業物流生態圈的活動包括農業生產、農產品銷售及物流等。其中,農業生產及銷售等活動對農業物流生態圈協同的影響主要體現在農產品的質量和數量上,與副范疇生產能力(B3)相對應,物流活動對農業物流生態圈協同的影響主要體現在農產品運輸、存儲、包裝、信息處理等活動中,這些大多包含于范疇物流能力(A12)。

在農業物流生態圈運營過程中,其政策環境、法律環境、文化環境、市場環境會對協同產生影響,而這些因素全部包含于副范疇政策法律環境(B1)、市場環境(B10)、文化環境(B6),與本研究的范疇體系基本一致。

基于以上對農業物流生態圈結構與范疇體系關系的分析,本研究把核心范疇、主范疇及副范疇之間的關系以圖示的方式進行直觀展示。具體參見圖2。

(四)飽和度檢驗

再次對農業物流生態圈的相關人員進行深度訪談。根據以往研究經驗,用于飽和度檢驗的數據一般為10條[ 27 ],因此隨機選取10位相關人員(主要是從事農業物流相關研究的學者)進行訪談并整理相關數據。再一次重復編碼步驟,經逐句分析和編碼,并與物流領域的學者和專家進行交流,一致認為,本研究提取的概念和范疇比較完善,并未發現新的影響農業物流生態圈協同的范疇。因此,本研究中農業物流生態圈協同的扎根理論模型在理論上已經達到飽和。

六、農業物流生態圈協同影響因素的影響機理與作用路徑

(一)影響機理

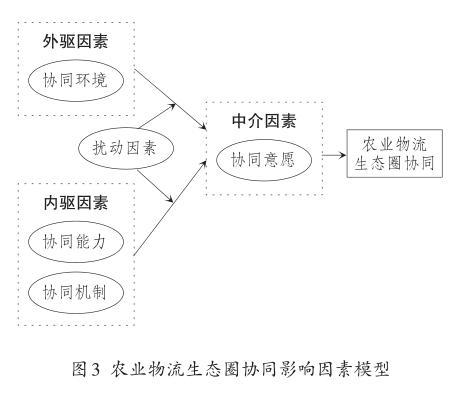

錢慧敏等[ 28 ]將跨境物流與電商協同的影響因素分為外驅因素、內驅因素、調節因素、中介因素四類,而農業物流生態圈協同的影響因素與之結構類似。本研究在該分類的基礎上進行了調整,把五個主范疇分為內驅因素、外驅因素、中介因素和擾動因素,并對這些因素的作用機理進行分析。

1.協同環境是影響農業物流生態圈協同的外驅因素

外驅因素指來自生態圈外部的驅動因素,由外而內對農業物流生態圈協同產生影響。在本研究中,外驅因素主要指影響協同的環境,包括政策法律環境、基礎設施環境、文化環境和市場環境。上述外驅因素對農業物流生態圈協同的影響機理如下:從政策環境看,主要為農業物流生態圈提供政策紅利,以保障農業物流生態圈正常運行,“三農”問題一直是黨和國家工作的重心,而農業物流的發展關系著農業發展、農民增收和農村升級。從法律環境看,主要是通過法律制度來制裁擾亂農業市場秩序的行為,維護農業市場穩定,但目前物流業缺乏專業的法律制度進行監督,無疑會增加農業物流生態圈協同的難度。從基礎設施環境看,主要表現為主體的資金實力,資金越雄厚,基礎設施越完善,農業物流生態圈就越能趨于協同。從文化環境看,國家和社會對農業物流的發展越重視越看好,就越能為農業物流生態圈創造良好文化氛圍,從而形成一種協同的凝聚力。從市場環境看,一方面,經濟的快速發展能夠推動物流基礎設施建設并提高對農產品質量的要求,迫使農業物流轉型升級;另一方面,市場對農產品的需求越多,農業物流生態圈的各主體就越能從中獲益。

2.協同機制和協同能力是影響農業物流生態圈的內驅因素

內驅因素指來自生態圈內部的驅動因素,主要是源自農業物流生態圈內部各主體的運作能力。在本研究中,內驅因素主要包括協同機制和協同能力。其中,協同機制主要包括指導機制、分配機制和考評監督機制。上述協同機制對農業物流生態圈協同的影響機理如下:從指導機制看,各主體間形成良好的信任、激勵及共享機制能夠培育輕松愉快的工作氛圍進而形成凝聚力,有效的銷售機制和精確的預測機制能夠極大地提高體系運營效率,降低體系運作成本,最終提高整個農業物流生態圈的收益;從分配機制看,對權力、收益、工作分配的公平性會影響員工對組織的忠誠度,進而影響農業物流生態圈的協同;從考評監督機制看,良好的考評機制和監督機制在對組織和個人形成約束的同時,還能激勵組織和員工更好地提高工作效率。

協同能力主要包括業務能力、生產能力、人力資源能力和管理能力。上述協同能力對農業物流生態圈協同的影響機制如下:從業務能力看,表現為各主體如何對其各項活動(如物流的各項活動)進行良好運作,從而提高市場占有率,并最終為企業贏利;從生產能力看,生產能力越強,農產品質量越高,數量越大,并最終表現為收益的增加;從人力資源能力看,主要表現為主體對人才的重視程度,重視程度越高,越能吸引高素質人才,而人才素質高低對農業物流生態圈發展具有非常重要的影響;從管理能力看,主要表現為各層領導對農業物流組織的協調能力,管理能力越強,組織越趨于穩定有序。

3.協同意愿是影響農業物流生態圈協同的中介因素

協同環境、協同機制、協同能力并非直接作用于農業物流生態圈的協同,而是通過協同意愿作用于農業物流生態圈的各主體,因此協同意愿屬于中介因素。協同意愿包括主體需求和主體信念,兩者作為中介因素對農業物流生態圈協同的影響機理如下:首先,各主體在農業物流生態圈中獲得發展(如技能增長、權力需求)和收益(如薪資),各主體收益的大小會對農業物流生態圈協同產生影響,各主體收益越大,越能促進農業物流生態圈的協同,反之則容易產生分裂;其次,各主體對農業物流生態圈期望(如行業前景、未來預期)越強,各主體對農業物流生態圈發展前景信念越強,就越能促進農業物流生態圈的協同,反之則不利于農業物流生態圈的協同。

4.影響農業物流生態圈協同的擾動因素

農業物流生態圈協同除受協同環境、協同機制、協同能力等正常因素影響外,還會受到一些擾動因素及突發事件的影響。本研究將擾動因素劃分為內部擾動因素、外部擾動因素兩類。內部擾動因素主要包括設備故障、組織變革等,其中設備故障會影響基礎設施環境、生產能力、物流能力等方面,而組織變革會影響管理能力,可見內部擾動因素作用的對象首先是內驅因素;外部擾動因素主要包括經濟波動、自然災害等,它們首先會對經濟發展、市場需求等外驅因素產生影響,并繼而對農業物流生態圈協同產生影響。擾動因素通過內驅因素和外驅因素起作用,若內驅因素和外驅因素不存在,擾動因素也就失去了存在的意義。

基于以上分析,通過圖示來直觀描述各大因素之間的作用關系。具體參見圖3。

(二)作用路徑

由農業物流生態圈協同影響因素模型可以看出,影響農業物流生態圈協同的路徑有三條:一是外驅因素→中介因素→農業物流生態圈協同;二是內驅因素→中介因素→農業物流生態圈協同;三是擾動因素對內驅因素和外驅因素進行調節。

1.路徑一:外驅因素→中介因素→農業物流生態圈協同

首先,協同環境的好壞會對協同意愿產生影響。協同環境包括政策法律環境、基礎設施環境、文化環境和市場環境四個層面,各層面對協同意愿的作用具體如下:從政策環境看,國家出臺好的政策對農業物流生態圈進行扶持,能夠增強各主體搞活農業物流生態圈的決心;從法律環境看,有效的法律法規能夠對農業物流市場進行規范,營造良好市場環境,讓各主體在規范有序的市場中運行;從基礎設施環境看,包括交通建設、互聯網技術、物流設備三個方面,它們是提高農業物流水平的重要支撐;從文化環境看,包括企業內部文化環境和傳統文化氛圍兩個方面,但關鍵在于企業內部文化環境,良好的企業文化環境有助于形成強大的凝聚力,而具有高凝聚力的組織能夠更好地促使員工朝著企業的目標努力[ 35 ];從市場環境看,市場環境涵蓋范圍很廣,包括競爭者、顧客、銷售渠道、供應商、產品價格等諸多方面,但其直接體現就是企業有沒有利潤增長,如果有,則各主體協同意愿就會強烈。

其次,協同意愿會對協同目標產生影響。在協同環境的作用下,協同意愿主要通過各主體對環境的感知對協同目標產生影響。協同信念包括未來預期、行業前景兩個方面,良好的環境能夠讓各主體感受到農業物流生態圈廣闊的發展前景。這種影響是需要長期培養的,一經形成就將對農業物流生態圈產生重要影響。

2.路徑二:內驅因素→中介因素→農業物流生態圈協同

首先,協同機制和協同能力會對協同意愿產生影響。其中,協同能力包括生產能力、人力資源能力、業務能力、管理能力四個方面,這四個方面的協同能力與農業物流生態圈的運營環境存在直接關系,良好的人力資源能力、管理能力對生產能力具有直接影響,良好的業務能力有助于企業利潤的提高,而反過來,豐厚的利潤回報亦有助于人力資源能力、業務能力、管理能力的提高;協同機制包括指導機制、分配機制、考評監督機制三個方面,這三個方面的協同機制對農業物流生態圈沒有直接影響,而是間接影響農業物流生態圈的運作,但其作用依然不可忽視。

其次,協同意愿會對協同目標產生影響。在協同能力和協同機制的共同作用下,協同意愿主要通過各主體的需求(主要包括物質需求和發展需求)對協同目標產生影響,與協同信念的形成相比,這種影響的形成盡管時間較短且不太穩定,但也是協同信念形成的重要基礎,各主體需求越能得到滿足,協同目標就越容易實現。

3.路徑三:擾動因素對內驅因素和外驅因素進行調節

擾動因素分別對內驅因素和外驅因素產生影響。擾動因素包括內部擾動因素、外部擾動因素兩個方面。其中,內部擾動因素來自生態圈內部,主要對農業物流生態圈協同能力和協同機制產生影響,如設備一旦出現故障,其生產能力必然會受到影響;外部擾動因素來自生態圈外部,主要對協同環境產生影響,如自然災害一旦爆發,就可能造成某種農作物的減產,進而導致市場環境產生波動,最終影響農業物流生態圈的內部運作。擾動因素的影響既是偶然的,也是客觀存在的,會對農業物流生態圈的運作產生或大或小的影響。

七、結束語

本研究基于扎根理論這一質性研究方法,運用Nvivo11.0軟件進行輔助編碼,對農業物流生態圈的影響因素進行分析,從訪談問卷和相關資料中提取出112個初始概念,并對這些概念進行編碼,識別出39個范疇,然后通過對39個范疇的進一步討論和分析,提煉出15個副范疇和5個主范疇,基于此農業物流生態圈協同影響因素框架基本形成。根據影響因素框架,重新對主范疇進行定義,即將協同環境定義為外驅因素,將協同能力、協同機制定義為內驅因素,將協同意愿定義為中介因素,進而分析各因素對農業物流生態圈協同的影響機理。在此基礎上,構建協同影響因素模型,發現各因素并非直接對農業物流生態圈產生影響,而是有三條路徑可以追尋,分別是外驅因素→中介因素→農業物流生態圈協同、內驅因素→中介因素→農業物流生態圈協同、擾動因素對內驅因素和外驅因素進行調節。

農業物流生態圈協同影響因素框架與模型的建立,可以豐富產業組織結構的理論基礎,且基于這一框架體系,本研究團隊還將對農業物流生態圈協同進一步探討。一是探索各影響因素對農業物流生態圈協同的影響程度。基于農業物流生態圈協同影響因素構建指標體系,利用指標評價方法或模型測度各影響因素的影響程度。二是針對某個區域或組織對其農業物流生態圈協同程度進行分析。可引入協同度的概念,并構建協同度評價模型,根據影響因素框架構建評價體系,對區域農業物流生態圈的協同度進行測算。

參考文獻:

[1]TURNBULL A,ISBELL F,PURVES D W,et al.Understand? ing the value of plant diversity for ecosystem functioning through niche theory[J].Proceedings of the royal society b:biological sciences,2016,283(1 844):1-9.

[2]WESSLING B.Dissipative structure formation in colloidal systems[J].Advanced materials,1993,5(4):300-305.

[3]劉玉敏,鄭敏娜,任廣乾.商業生態系統治理機制的演化博弈分析[J].商業經濟研究,2017(5):108-110.

[4]袁政.產業生態圈理論論綱[J].學術探索,2004(3):36-37.

[5]于超,朱瑾.企業主導邏輯下創新生態圈的演化躍遷及其機理研究——以東阿阿膠集團為例的探索性案例研究[J].管理評論,2018,30(12):285-300.

[6]鄭家祥.生態圈的演化[J].自然雜志,1979(10):50-52.

[7]王千.互聯網企業平臺生態圈及其金融生態圈研究——基于共同價值的視角[J].國際金融研究,2014(11):76-86.

[8]POMPONI F,MONCASTER A.Buildings for the bbio? sphere:a circular economy view for the construction industry[J].Journal of industrial engineering international,2017(3):1-11.

[9]俞蔚.基于產業生態圈理論巴城昆曲小鎮規劃研究[D].蘇州:蘇州科技大學,2017.

[10]任皓,張梅.“互聯網+”背景下西部旅游產業生態圈建設研究[J].生態經濟,2017,33(6):110-114.

[11]曾倩琳,孫秋碧.我國現代農業與物流業耦合關聯的實證研究[J].統計與決策,2016(8):94-97.

[12]張璐.基于城鄉雙向商貿流通的我國現代農業物流體系構建[J].商業經濟研究,2016(22):74-76.

[13]張琳.農業物流能力與農業經濟發展的耦合互動機理研究[J].農業經濟,2019(4):141-142.

[14]高帆.農產品冷鏈綠色物流發展的影響因素分析[J].農業經濟,2019(4):143-144.

[15]堵鶴明.基于灰色關聯度的我國農產品物流的影響因素分析[J].河北企業,2018(12):107-109.

[16]李美羽,王成敏.“互聯網+”背景下鮮活農產品流通渠道模式優化研究[J].北京交通大學學報(社會科學版),2019,18(1):102-114.

[17]王曉平,閆飛.北京市生鮮農產品物流影響因素模糊綜合評價[J].江蘇農業科學,2018,46(15):318-324.

[18]鄒志浩.廣東省梅州市農產品電子商務發展的影響因素研究[D].廣州:華南農業大學,2018.

[19]CAO J,ZHANG X,ZHOU G.Supply chain coordination with revenue- sharing contracts considering carbon emis? sions and governmental policy making[J].Environmental progress & sustainable energy,2016,35(2):479-488.

[20]周禮南,周根貴,綦方中,等.考慮消費者有機產品偏好的生鮮農產品供應鏈均衡研究[J].系統工程理論與實踐,2019,39(2):360-371.

[21]孫玉玲,袁曉杰,石巋然.基于利他偏好的鮮活農產品供應鏈決策研究[J].系統工程理論與實踐,2017,37(5):1 243-1 253.

[22]張建軍.生鮮乳制品冷鏈物流模式評價及構建研究[J].技術經濟與管理研究,2015(11):29-33.

[23]丁秋雷,姜洋,王文娟,等.鮮活農產品冷鏈物流配送的干擾管理模型研究[J].系統工程理論與實踐,2017,37(9):2 320-2 330.

[24]黃灝然,吳南清,方凱.基于錯誤損失視角的農產品第三方物流服務商的選擇研究[J].北京交通大學學報(社會科學版),2018,17(4):123-128.

[25]THüRER M,PAN Y H,QU T,et al.Internet of Things(IoT)driven Kanban system for reverse logistics:solid waste collection[J].Journal of intelligent manufacturing,2019,30(7):2 621-2 630.

[26]黃修杰.基于農民專業合作社的農產品流通模式研究——以廣東省為例[J].南方農業學報,2012,43(7):1 071-1 074.

[27]姚麗芬,龍如銀.基于扎根理論的游客環保行為影響因素研究[J].重慶大學學報(社會科學版),2017(1):17-25.

[28]錢慧敏,何江.基于扎根理論模型的跨境電商與跨境物流協同影響因素分析[J].產經評論,2017(6):112-124.

[29]李苑艷,陳凱.消費者綠色購買意向的影響因素——基于扎根理論的探索性研究[J].企業經濟,2017(5):72-78.

[30]嚴余松,邱忠權,王多宏.現代農業物流的理論與實踐[M].北京:科學出版社,2012:49-86.

[31]舒輝.集成化物流協同管理:機理、體系與模式[M].北京:經濟管理出版社,2017:74-99.

[32]裴小軍.互聯網+農業:打造全新的農業生態圈[M].北京:中國經濟出版社,2015:125-161.

[33]黃德林,安巖.農產品流通研究[M].北京:中國農業科學技術出版社,2010:93-147.

[34]李學工.農產品物流框架體系構建[M].北京:中國物資出版社,2009:36-62.

[35]KAI D B,NIEMECZEK A.Compliance through tompany culture and values:an international study based on the ex? ample of corruption prevention[J].Journal of business eth? ics,2017(1):1-15.

責任編輯:陳詩靜

Analysis of Factors Affecting the Collaboration of Agricultural Logistics Ecosphere Based on Grounded Theory

SHU Hui and HU Yi

(Jiangxi University of Finance and Economics,Nanchang,Jiangxi330013,China)

Abstract:The agricultural logistics ecosphere is proposed to solve the problems of poor industrial linkage,low technology level and backward operation mode faced by traditional agriculture in the development process. It is an important starting point of agricultural supply side structural reform. Considering that there are so many main bodies related to agricultural logistics ecosphere,and the collaboration among these main bodies will be influenced by so many factors,we should establish a framework for the influencing factors to provide related research with an index system. Based on the Grounded Theory,with the help of NVivo 11.0,the authors carry out an in-depth analysis. As the result:112 initial concepts are extracted;39 categories are summarized according to the initial concepts;15 subcategories and 5 main categories are further extracted;and the main categories are summarized as external driving factors,internal driving factors,intermediary factors and disturbance factors,which form the framework of related influencing factors. In this framework,collaboration environment can be defined as the external driving factor;collaboration mechanism and capability can be defined as internal driving factors;the willingness of collaboration can be defined as intermediary factor;and these factors can not have direct effect on agricultural logistic ecosphere,but only can have effect through the following three paths:the first is from external driving factor to intermediary factor,and to agricultural logistic ecosphere collaboration;the second is from internal driving factor to intermediary factor,and to agricultural logistic ecosphere collaboration;and the third is taking disturbance factor as the regulator of the internal and external driving factors.

Key words:agriculturallogisticsecosphere;collaboration;externaldrivingfactor;internaldrivingfactor;intermediaryfactor

收稿日期:2019-11-25

基金項目:江西省教育廳科學技術研究重點項目“互聯網+農產品物流體系的協同管理研究”(GJJ150443);江西省2019年度研究生創新專項資金項目“產業互聯網驅動下農業物流生態圈協同發展影響因素研究”(YC2019-B067)

作者簡介:舒輝(1961—),男,江西省于都縣人,江西財經大學產業集群與企業發展研究中心、工商管理學院教授,博士,博士生導師,主要研究方向為物流管理、標準化與質量管理;胡毅(1991—),男,江西省高安市人,江西財經大學工商管理學院博士研究生,主要研究方向為供應鏈與物流管理。