跨理論模型與多學科協作方案在神經外科病區護理中的應用

白 娟,楊 健

神經外科是臨床重要科室組成部分之一,患者病情大多危重,且臨床表現出語言、肢體等功能障礙,增加護理工作難度,使護理人員在工作中容易發生紕漏;同時神經外科相關疾病知識繁復,掌握難度大,護理人員對相關知識了解程度不夠深入,容易造成護理缺陷事件的發生,故臨床亟需科學有效的護理干預方案解決上述問題。為響應新醫改政策,我院將跨理論模型與多學科協作理論相結合,在神經外科病區開展跨理論模型與多學科協作干預。跨理論模型(trans-theoretical model of change,TTM)又名行為分階段轉變理論模型,是綜合多種心理學主流理論后用于研究個性行為改變的一種系統性方法,其作為心理學研究的綜合性、一體化方法,在健康行為改變的研究應用中取得顯著成效[1-2]。而多學科協作理論由不同相關學科的專家組成,其可定時對某一種特定疾病進行討論,提出診療意見,有利于促進臨床工作向專業化、精細化發展,最大限度滿足醫患雙方需求。目前,臨床對跨理論模型和多學科協作單獨應用的研究報道較多[3-4]。但單獨應用模式已無法滿足醫患需求,故將二者結合應用于臨床,充分展現新醫改“以患者為中心”的特點,取得較滿意結果。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 抽選2016年12月至2018年12月延安大學附屬醫院神經外科病區收入治療的76例患者開展研究,采用隨機數字對照法分為2組。對照組38例采用常規護理,男性20例,女性18例,年齡(45.39±13.27)歲,年齡范圍22~70歲,其中腦出血12例、良性腫瘤9例、硬膜外出血5例、其他12例;觀察組38例采用跨理論模型與多學科協作方案護理,其中男性21例,女性17例,年齡(46.24±14.11)歲,年齡范圍25~70歲,其中腦出血13例、良性腫瘤8例、硬膜外出血5例、其他12例。2組臨床資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 選取標準 納入標準:(1)患者年齡在18~70周歲,神志清楚,無精神病史;(2)符合臨床診斷標準,順利完成手術后生存期限在3個月及以上;(3)對本研究知情且簽署相關同意書。排除標準:精神異常,神志不清,嚴重心、肺、肝、腎功能異常,血管畸形,惡性腫瘤、妊娠或哺乳期等患者。

1.3 護理方法 對照組護理采用常規神經外科病區護理方法,密切監測患者神志、生命體征、瞳孔反射等,保持呼吸道暢通,注意監護患者安全,根據醫囑用藥。

觀察組在對照組基礎上,加用跨理論模型與多學科協作護理干預方案:(1)通過TTM模型將干預劃分成5個階段,分別為前意向階段、意向階段、準備階段、行動階段、維持階段。(2)成立多學科照護組,成員包括神經外科病區護士長1名,心內科、神經科、康復科、呼吸內科專科護士各1名,營養科營養師1名。(3)患者在入院后1周內經多學科照護組完成TTM評估,由多學科照護組討論整合不同學科意見后,根據TTM模型制定護理干預方案,護理內容包括生理康復干預、心理干預和其他護理干預。在各階段按照TTM模型進行護理干預,所有護理工作均由多學科照護組完成(見表1)。

1.4 觀察指標 (1)健康行為:采用健康行為量表評定患者健康行為,共52個條目,分為6個維度,即健康責任感、軀體活動、營養狀況、心理狀態、人際關系、壓力調節。采用1~4級評價,分值越高健康行為越好。(2)智力評分:采用簡易治療狀況檢查量表(mimi-mental state examinaton,MMSE)評定患者智力恢復情況。(3)生活質量評分:采用SF-36量表[5]評估患者生活質量,分為8個維度,即軀體功能、軀體職能、軀體疼痛、整體健康、生命活力、社交功能、情感職能、心理健康。總分值均為100分,分值越高生活質量越高。

表1 TTM模型各階段干預策略

注:TTM為跨理論模型

1.5 統計學處理 采用SPSS 22.0統計學軟件分析數據。計量資料以均數±標準差(x±s)表示,采用t檢驗;計數資料以頻數或率表示,用Yates校正法進行χ2檢驗。以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

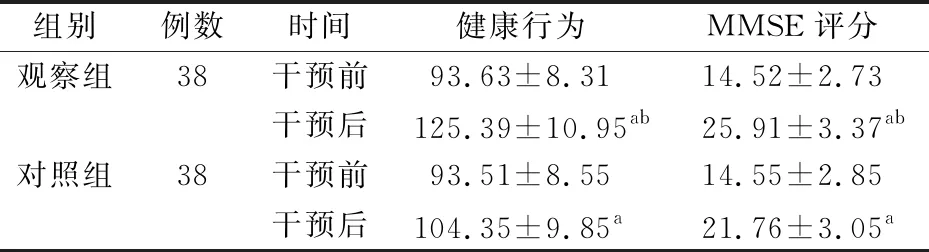

2.1 健康行為和智力比較 干預前,2組健康行為和智力對比差異無統計學意義(P>0.05);干預后均明顯改善(P<0.05)。結果見表2。

表2 觀察組與對照組健康行為和MMSE評分比較(分,x±s)

注:與干預前比較aP<0.05,與干預后對照組比較bP<0.05。MMSE為簡易治療狀況檢查量表

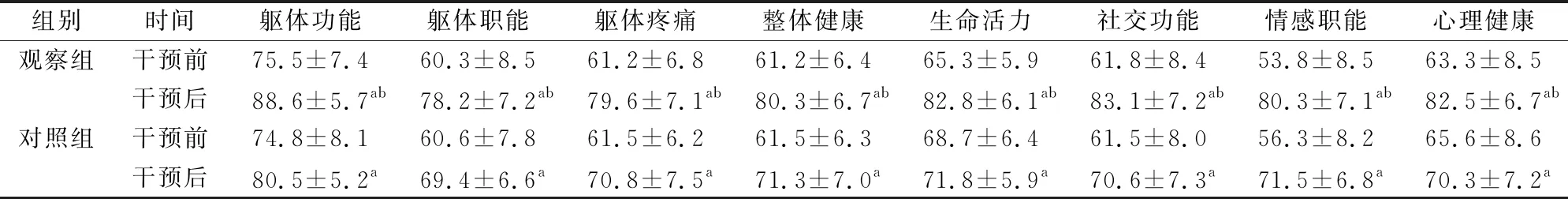

2.2 SF-36評分比較 干預前,2組生活質量SF-36評分比較差異無統計學意義(P>0.05),干預后觀察組明顯提升,對照組各項評分均低于觀察組(P<0.05)。見表3。

3 討論

神經外科患者病情復雜、危重,康復問題一直困擾臨床,患者對自身疾病知識的知曉程度低,進而導致其健康行為較差[6-8]。不恰當的飲食習慣、康復行為及不良心態等均會影響其后期康復,因此影響臨床治療效果。同時患者需長期臥床休息,也會對后期康復造成不良影響[9]。針對上述神經外科護理問題,我院采用跨理論模型與多學科協作方案進行護理干預,主要是由不同學科的專業人員組成康復干預組,結合TTM,在不同階段為患者提供完善、有效的護理服務。因為多學科專業人員的參與,可加深患者對疾病的認知,有助于提高療效。

本研究以TTM為基礎,開展多學科護理干預,通過將患者在康復期間的行為變化進行評估,精準分析患者行為變化的階段、接受干預后心理態度轉變以及其他相關因素,分階段對患者進行行為、心理轉變的針對干預,為行為的轉變做好準備,促進無效行為轉變為有效行為,行為轉變成功后有效維穩。抓住患者心理和行為特點,促使其積極面對康復問題。從表3和表4數據看出,隨著干預的進行,患者的照護行為逐漸從低層次向高層次轉變,觀察組健康行為、MMSE評分、生活質量評分均顯著高于對照組(P<0.05),說明采用跨理論模型與多學科協作方案對神經外科患者進行護理干預,能夠顯著改善患者的健康行為,有效促進患者自我護理行為從前意向階段發展到維持階段。采用跨理論模型與多學科協作方案進行護理干預,以TTM為基礎,將患者的行為階段劃分為前意向階段(缺乏動機,對自身行為結果知之甚少,甚至完全不了解,無技巧和能力)、意向階段(意識到行為改變的積極面,認識到行為變化的代價和效益關系)、準備階段(試圖在行為上改變,為真正的改變做好準備)、行動階段(有明顯行為改變,但不穩定,問題行為發生率高)、維持階段(行為改變已經形成固定習慣,不會輕易被改變)5個階段[10-12],分析不同階段特點,根據不同特點分生理康復干預、心理干預和其他干預,通過這3方面結合階段干預,覆蓋面廣,兼顧生理心理,滿足患者需求。通過了解患者基本資料,在交流中明顯感覺到患者從最初的冷漠、敏感甚至抗拒,逐漸過渡到可接受多學科小組關愛,甚至可幫助新入院患者。基于TTM的理論,跨理論模型與多學科協作護理干預針對患者情況,制定個體化的干預方案。在前意向階段主要是通過宣教的方法讓患者了解和認識自身疾病,并正確認識康復,調整其認知,為階段的轉變奠定基礎;在意向階段強化干預,并采用正確的方法引導患者,邀請處于維持階段的患者進行案例分享和經驗分享,現身說法,從動機出發改變患者思想,進而促進其行為變化;準備階段的干預結合患者意見制定完善的護理內容計劃表和時間表;行動階段則按照準備階段的內容有條不紊地開展護理干預,強化患者內在動機,通過行動和成效使其信服,有利于維穩;維持階段肯定患者的付出和配合,總結討論制定解決問題方案并實施,采用獎勵的方式幫助患者,從人文關懷的角度關心患者,指定護士為聯系人,滿足患者需求,并將重難點和薄弱的相關疾病知識裝訂成冊,便于患者及家屬翻閱記憶。該模型引進了自我護理的理念,充分調動患者的主觀能動性,給予個體化的干預,讓患者感受到自身也參與到自己的護理中,有利于建立信心,讓患者感受全然一新,打破傳統的看病完全由醫生主導的局面,間接促進醫患和諧。但因樣本、地域、研究時間等的局限,其遠期效果還需進一步研究。其次5個階段的行為是循環的,能較好反映個體意圖變化,隨著時間的延長或者停止干預后研究對象是否會出現階段倒退,也需進一步評價。

表3 觀察組與對照組SF-36評分比較(分,x±s,每組n=38)

注:與同組干預前比較aP<0.05,與干預后對照組比較bP<0.05