盆腔器官脫垂治療意外發現子宮惡性腫瘤的臨床分析

馬靜澤,史宏暉,卓秀萍,朱蘭

(1.北京天壇普華醫院,北京 100050;2.中國醫學科學院 北京協和醫學院 北京協和醫院,北京 100730)

盆腔器官脫垂(POP)是一種女性常見的良性疾病,隨著年齡的增長,POP的發病率也逐漸增加。其手術治療方式有重建手術及封閉手術。在美國,每年因治療POP而進行子宮切除的患者約有74 000例[1-2]。流行病調查顯示,36%的婦女傾向于糾正POP的同時保留子宮[3]。分析表明,保留子宮的手術可以縮短手術時間、減少出血、降低補片暴露的風險,并且術后恢復快、泌尿系統并發癥少,同時具有相同的短期手術療效[4]。POP治療中意外發現子宮惡性腫瘤的概率很低,以子宮內膜癌為例,與POP共存的子宮內膜癌的概率在0.2%~1.2%[5]。

本研究就4例治療盆底器官脫垂后發現子宮惡性腫瘤的病人的一般情況、手術情況及隨診情況,同時結合文獻進行討論,分析其特點,力爭減少盆腔器官脫垂合并子宮惡性腫瘤漏診的可能。

臨床資料

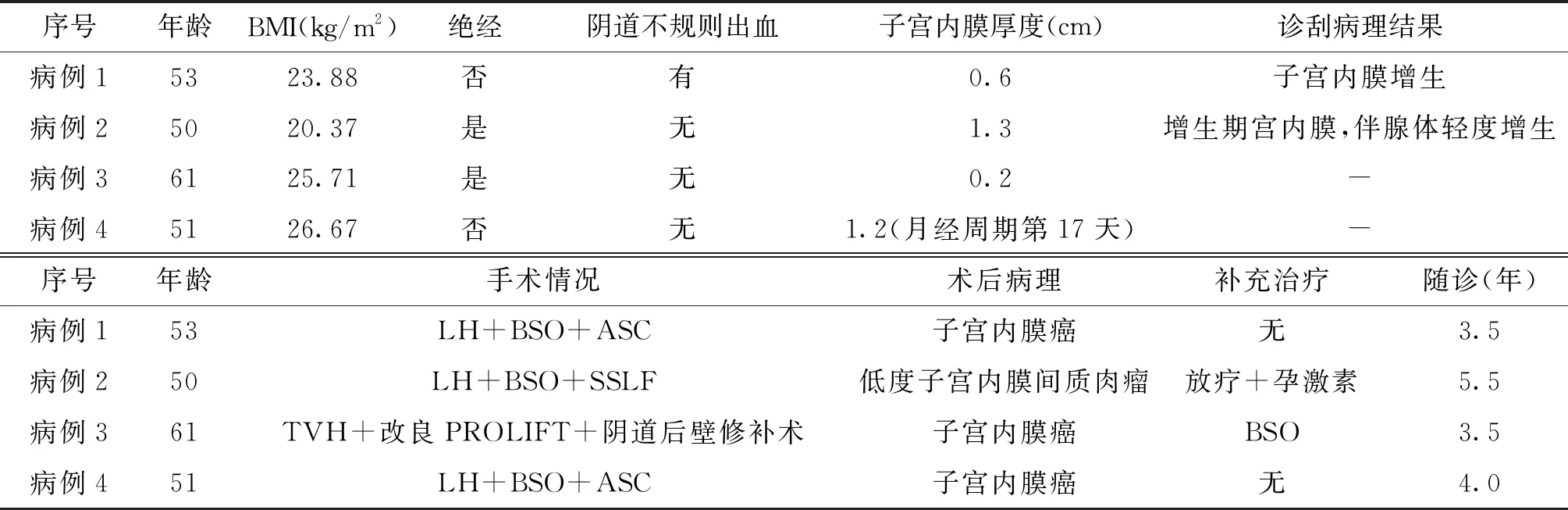

收集北京協和醫院2012年3月至2019年6月及北京天壇普華醫院2018年12月至2019年6月期間盆腔器官脫垂行全子宮切除術的患者900例,術后病理發現子宮惡性腫瘤的共4例(0.44%)。這4例盆腔器官脫垂的患者的一般情況、手術情況及隨診情況如下:

病例1患者:53歲,體重指數(BMI)23.88 kg/m2。圍絕經期,陰道不規則出血1年。2013年因陰道不規則出血行診斷性刮宮,診刮的病理結果提示子宮內膜增生,術前超聲提示子宮內膜厚0.6 cm。2015年12月30日行腹腔鏡下全子宮加雙附件切除術加骶前韌帶固定術,術后病理提示子宮內膜癌1A期。該患者無補充治療,隨訪3.5年存活。

病例2患者:50歲,BMI 20.37 kg/m2。絕經1年,無陰道不規則出血。2013年5月11日曾于外院行診斷性刮宮,診刮的病理結果提示增生期子宮內膜,伴腺體輕度增生。2014年1月9日行腹腔鏡下全子宮加雙附件切除術加骶棘韌帶懸吊術,術后病理提示低度子宮內膜間質肉瘤,術后補充放療及大劑量孕激素治療,隨訪5.5年存活。

病例3患者:61歲,BMI 25.71 kg/m2。絕經9年,絕經后無陰道不規則出血,術前超聲提示子宮內膜厚0.2 cm,行經陰道全子宮切除術加改良PROLIFT術加陰道后壁修補術,術后病理提示子宮內膜癌IA期。該患者術后再次行腹腔鏡下雙側附件切除術,隨訪3.5年存活。

病例4患者:51歲,BMI 26.67 kg/m2。圍絕經期,無陰道不規則出血,月經中期超聲提示子宮內膜厚1.2 cm,2015年1月4日腹腔鏡下全子宮加雙附件切除術加骶前韌帶固定術,術后病理提示子宮內膜癌IA期。該患者無補充治療,隨訪4年存活。

所有4例患者的一般情況及診療總結見表1。

表1 4例患者的一般情況、手術及隨診情況

注:LH:腹腔鏡下全子宮切除術;BSO:腹腔鏡下雙附件切除術;SSLF:骶棘韌帶懸吊術;ASC:經腹骶前固定術;TVH:經陰道全子宮切除術;改良PROLIFT:改良的全盆底重建術

總結這4例因盆腔器官脫垂行全子宮切除術的病例漏診子宮惡性腫瘤的特點分別為:圍絕經期陰道出血女性診刮漏診子宮內膜癌;絕經后無癥狀女性子宮內膜增厚診刮漏診子宮內膜間質肉瘤;絕經后及圍絕經期女性無陰道出血,術后病理診斷子宮內膜癌。

討 論

這4例因盆腔器官脫垂而行全子宮切除術的女性,術后病理意外發現了子宮惡性腫瘤,對其漏診原因的分析及討論如下:

病例1為圍絕經期陰道出血女性診刮漏診子宮內膜癌。子宮內膜癌是發生于子宮內膜的一組上皮性惡性腫瘤。子宮內膜癌的確診亦依賴于病理組織學結果。分段診刮術為診斷子宮內膜癌的標準方法,但由于盲視操作,對于子宮腔的形態、子宮內膜病變的范圍、位置及程度難以掌握而容易漏診。張乃懌等[6]發現60%診刮刮取的子宮內膜標本未能覆蓋整個宮腔面積的50%;而宮腔鏡檢查能夠更好地觀察宮腔情況和病灶性狀,避免診刮過程中對病灶的“遺漏”,相關研究表明即使是由具備豐富臨床經驗的醫師實施診斷性刮宮,取材部位也僅能覆蓋50%~80%的內膜面積[7-8]。為了一定程度降低診刮的漏診率,可行宮腔鏡檢查。宮腔鏡檢查可以直視宮腔內結構,發現微小病灶,同時進行活檢,提高了子宮內膜病變的檢出率。錢玉靜等[9]研究結果顯示,宮腔鏡組子宮內膜癌及子宮內膜不典型增生的診斷總符合率為90%,高于診斷性刮宮組的78.30%,差異有統計學意義(P<0.05);同時宮腔鏡檢查診斷子宮內膜癌的特異度高于診斷性刮宮,差異有統計學意義(P<0.05)。對于異常陰道出血者,Torrejon等[10]認為宮腔鏡診斷子宮內膜癌的敏感性和特異性分別為100%和94.5%,總的診斷準確率為99.5%。故筆者認為盆腔器官脫垂患者考慮合并子宮內膜病變者,可行宮腔鏡檢查加診斷性刮宮,以減少漏診率。

病例2為絕經后無癥狀女性子宮內膜增厚診刮漏診子宮內膜間質肉瘤。一項關于評估子宮脫垂行全子宮切除術前陰道超聲檢查價值的研究表明,103例研究對象中,46.6%的患者術前陰道彩超發現了異常,其中2.9%的患者因此改變了治療方案[11]。Gambacciani等[12]研究發現陰道超聲篩查無癥狀絕經后婦女進而診斷子宮內膜增厚的結果中有93.2%為假陽性。10%~17%的絕經后無癥狀婦女超聲下表現為子宮內膜厚度≥5 mm,而內膜增厚最常見的病理類型為息肉[13-15]。因此,陰道超聲作為一種篩查工具值得進一步研究,但同樣也無法避免漏診子宮惡性腫瘤。一項關于絕經后子宮內膜增厚的薈萃分析指出,絕經后無陰道出血的內膜增厚婦女,內膜厚度>11 mm時,患子宮內膜癌的風險約為6.7%;內膜厚度≤11 mm時,此風險為0.002%[16]。Tsuda等[17]對375例絕經后無臨床癥狀要求進行內膜癌篩查婦女進行診刮:97.1%無病理學變化,只有1例發生癌變、10例發生增生。王朝華等[18]報道,48例無癥狀絕經后內膜增厚患者,診刮病理未見惡性改變;但62例合并出血的患者中,1例苗勒管肉瘤、8例內膜腺癌,癌變率為14.52%。故認為當內膜厚度<5 mm,可避免診刮,而厚度≥5 mm是子宮內膜病理檢查的指征。關于無癥狀的絕經后子宮內膜增厚,研究顯示,對于內膜厚度>5 mm的無癥狀絕經女性,行宮腔鏡檢查將導致大量的組織學病理陰性的宮腔鏡操作,僅有3%的宮腔鏡能夠發現癌變和癌前病變[19]。有研究報道,因盆腔器官脫垂的患者行子宮切除手術,術后病理發現子宮肉瘤的概率為0~0.1%[20-22]。而子宮內膜間質肉瘤作為子宮肉瘤的一種,很少見,約占子宮惡性腫瘤的0.2%[23]。該病無特殊臨床表現,術前確診率低,易誤診。其確診依據主要依靠組織病理學檢查,而通過單純的診刮來確診低度惡性子宮內膜間質肉瘤是相當困難的。

病例3為絕經后女性無陰道出血,超聲提示子宮內膜厚0.2 cm;病例4為圍絕經期女性無陰道不規則出血,月經中期超聲提示子宮內膜厚1.2 cm。這兩例患者超聲下子宮內膜無明顯異常,無進一步檢查子宮內膜的必要,但兩例病例術后病理結果均為子宮內膜癌,故根據現有的診療規范不能完全避免子宮內膜癌的漏診。但值得探討的是盆腔器官脫垂患者選擇保留子宮的手術所帶來的風險。Osanna等[24]對640例盆腔器官脫垂切除子宮的患者的臨床資料進行回顧性分析,發現了2例子宮內膜癌和1例子宮平滑肌肉瘤,意外發現惡性腫瘤的比例是0.47%;在456例沒有出血、無月經異常的患者中,絕經前患者出現惡性腫瘤的概率是0.22%,絕經期患者該比率為0.26%;而對于184例絕經后出血或月經不規律的患者,其惡性腫瘤的概率為1.09%;研究同時發現了3例子宮內膜癌前病變,惡性腫瘤及癌前病變的比例總和為0.94%。其由此可見,對于有癥狀的婦女進行全面評估后,漏診惡性腫瘤的風險非常低。2016年美國匹茲堡大學醫學院女性盆底醫學和重建手術中心的Ackenbom等[25]對2007~2014年進行盆腔器官脫垂治療的患者進行了回顧性研究,1 196名患者納入研究,共發現了3例(0.3%)子宮內膜癌和7例(0.6%)子宮內膜增生,沒有子宮肉瘤的病例;該研究中病理異常的比例僅為0.8%[95%CI(0%,1.4%)],遠遠低于文獻報道的2.6%[20](P<0.001),研究未發現臨床癥狀與惡性腫瘤之間的相關性。綜合上述文獻報道,在無陰道出血患者中,雖然盆腔器官脫垂合并子宮內膜癌的比例很低,但是卻為POP選擇手術保留子宮留下了發生子宮惡性腫瘤的隱患。

雖然這4例患者為盆腔器官脫垂治療意外發現子宮惡性腫瘤,但均為早期發現,且已給予補充治療,并定期復查,故預后良好。

盆腔器官脫垂治療意外發現子宮惡性腫瘤的病例比較少見,雖然有時漏診無法避免,但我們應做好充分的術前檢查,必要時可行宮腔鏡檢查加診刮術代替普通診刮術。但對于盆腔器官脫垂行手術治療選擇保留子宮的患者而言,手術具有創傷小、效果好、恢復快等優勢,卻這也為惡性腫瘤的發生留下了隱患,故應謹慎選擇。