基于凝視理論的南粵古驛道旅游投射形象與感知形象偏差研究

王蕾蕾 張河清 馬靜

[摘 要] 從供需雙向凝視視角出發以南粵古驛道為研究對象,運用ROSTContentMining、ROSTCM6和SPSS分析軟件,對比分析不同凝視主體下南粵古驛道感知形象與投射形象的偏差。研究表明,南粵古驛道官方投射形象與旅游者感知形象存在錯位;旅游者對官方宣傳的南粵古驛道旅游整體形象感知不高;南粵古驛道文化與旅游融合的市場效果一般。造成偏差的原因主要包括官方組織宣傳的內容稍顯單薄,旅游活動內容偏單一化等;旅游者感知旅游通達性弱,旅游服務設施欠缺,旅游活動有待豐富,旅游服務質量有瑕疵。

[關鍵詞] 凝視理論;南粵古驛道;形象感知偏差

[中圖分類號] F592[文獻標識碼] A[文章編號] 1009-6043(2020)02-0040-04

一、引言

1992年英國社會學家John Urry提出旅游凝視理論,并于2002年和2011年對理論進行更新,其含義有:在凝視主客體上,主體是擁有絕對主動權的旅游者,客體是處于被動地位的當地居民;視覺是游客體驗感知的核心;差異性是解釋旅游現象的要點[1,2,3]。投射形象是旅游地決策過程中的一種“拉力因素”,通過特定渠道,主要由旅游政府部門,旅游運營商及旅行社等將旅游地形象傳播給潛在旅游者[4,5,6,7]。投射形象是旅游地旨在塑造的形象,感知形象是投射形象傳播效果的檢驗和反映[8,9,10]。感知形象相對于投射形象則具有更多變化,包括旅游者先前已獲得的知識及其在目的地的體驗,旅游者對這些知識及體驗的評價都會影響其對旅游地的感知形象。旅游地投射形象和消費者感知形象是對應于供給和需求兩方面的形象,二者共同影響著旅游地的競爭力[11,12,13],當供給和需求達到某種平衡時,塑造和宣傳旅游地形象才能取得良好成效。

南粵古驛道是古代廣東境內用于文書傳遞、物資運輸、人員往來的通路,是歷史上嶺南地區對外經濟往來、文化交流的通道[14]。2016年以來,廣東省加強對南粵古驛道的保護開發與活化利用,并在旅游市場上進行宣傳與推廣。文章基于凝視理論,從供給方分析旅游營銷活動中南粵古驛道的投射形象,從需求方探究旅游者對南粵古驛道的感知形象,探究并分析二者之間偏差的原因,有助于南粵古驛道旅游的可持續發展。

二、研究設計

(一)研究方法及內容

借助ROST Content Mining分析軟件,采用網絡文本分析法將文本資料進行量化轉化,對南粵古驛道旅游原始數據進行分詞處理、特征詞提取、語義關系構建以及情感分析等。采用模糊綜合評價法分析多方影響因素,基于數學隸屬理論將定性評價量化處理,采用變異系數賦權法有效衡量所測要素取值的差異程度,較為客觀地評價各要素在南粵古驛道旅游吸引力中的權重[15]。

首先,分析南粵古驛道主題形象,包括主題傳播和主題認知形象。主題形象特征的分析主要是對文本內容中高頻特征詞的提取與分類、主題標簽云呈現以及語義網絡構建。其次,分析情感形象,包括情感傳達和情感評價形象,供給方在宣傳南粵古驛道旅游形象過程中會發布具有情感渲染力的信息符號來傳遞情感形象,而需求方則通過網絡共享點評和發布游記,口語化地直接表達對南粵古驛道旅游體驗的情感形象評價。第三,分析整體形象,結合南粵古驛道旅游發展現狀以及旅游官網、旅游自媒體平臺發布的實際內容,構建南粵古驛道旅游形象構成要素屬性分類模型。

(二)研究樣本

投射形象數據來源于南粵古驛道官方網站、官方微信公眾號、廣東省文化與旅游廳官網、廣東省住建廳官網等;旅游感知形象數據來自2018年Alexa排名網站上旅游OTA最新排名,選擇旅游者常用網站如攜程旅行、馬蜂窩網、去哪兒網、大眾點評、百度旅游等。

設定南粵古驛道旅游投射形象和感知形象時間為2016.6-2018.12,選取相關的報道及旅游文章。剔除南粵古驛道旅游公告類、會議紀要及政務工作類文章,保證數據的有效性。收集整理與南粵古驛道旅游宣傳相關的文章,最終得到360篇旅游營銷網絡文本。游記內容包括旅游者的行程、見聞以及體驗評價相關的游記,確保數據的完整性。剔除行程中僅僅只將南粵古驛道作為目的地之一而進行簡單描述的樣本,剔除純圖片、純介紹、詩文、抒情散文游記,收集整理篩選有效南粵古驛道游記257篇。

(三)數據處理

利用ROST content mining詞頻分析軟件、ROSTCM6和SPSS統計分析軟件,按時間順序整合、刪除游記評論中圖片、表情、段落符號等無關信息,轉化成TXT格式;構建分詞詞典,打開ROST Content Mining軟件,從TXT文本中選取南粵古驛道旅游形象的基本構成要素;運用分詞詞典進行分詞,過濾掉與旅游投射形象和旅游感知形象無關詞匯,生成詞匯頻率表。從供需雙向凝視視角下,構建投射形象和感知形象構成要素的吸引力屬性分類,由旅游資源、旅游環境、旅游活動、旅游設施及社會群體5個一級指標和16個二級指標組成。

三、南粵古驛道旅游投射形象與感知形象對比分析

(一)主題傳播形象分析

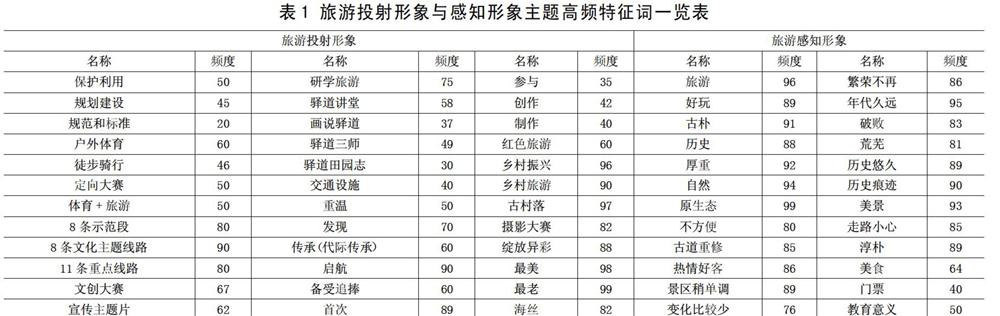

1.主題特征詞。運用ROST Content Mining內容分析軟件處理TXT文本,提取高頻特征詞并根據詞性分類統計。合并出現的簡化詞或同義詞,如“驛道”、“古驛道”均合并到“南粵古驛道”詞條下。經過數據處理提取用于南粵古驛道旅游投射形象和感知形象的主題高頻特征詞,表中排名前20的主題特征詞包括名詞、動詞和形容詞三類,涉及南粵古驛道鄉村文化、美食、住宿、旅游活動等多個要素,體現出文本的有效性。

由表1對比可知,旅游投射形象與感知形象主題高頻特征詞差異較大。投射形象側重于南粵古驛道整體宣傳,而感知形象則實指某一條具體的古驛道;投射形象的動詞集中在規劃、啟航、舉辦、振興等,而感知形象的動詞集中在發現、好客等;投射形象名詞集中在南粵古驛道各項相關活動中,而感知形象的名詞集中在與古驛道相關的景點;投射形象的形容詞集中在歷史感、最美等,而感知形象的形容詞集中在“最美、最古老、非常舒適、極不便利”等表達旅游者內心情感的字眼。這說明投射形象注重南粵古驛道的打造、建設和保護利用,整體宣傳;而感知形象注重在南粵古驛道是否具有旅游吸引力、旅游美食、旅游便捷性等方面。

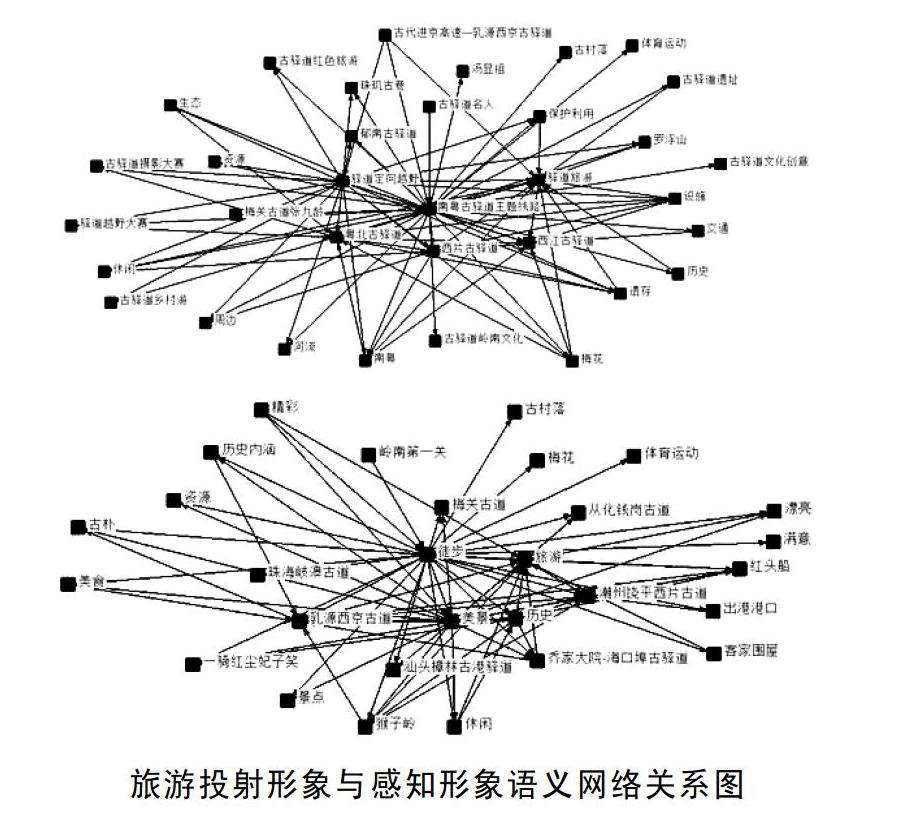

2.語義網絡構建。采用ROSTCM6軟件繪制南粵古驛道旅游投射形象語義網絡關系圖,反映各特征詞之間的關聯度,發現南粵古驛道營銷組織對其旅游形象策劃的規律。南粵古驛道旅游投射形象語義網絡關系由多組節點和弧線構成,節點代表南粵古驛道旅游形象的組成要素,弧線的錯綜復雜代表出兩者之間的關聯度,核心區陰影面積則代表南粵古驛道旅游形象要素在營銷組織中的重視度,如下圖。圖中各個節點代表主題形象認知要素,節點密集和復雜程度代表主題形象認知要素的關聯程度,核心部分面積大小表示旅游者活動體驗中的認知程度。

由上可知,語義網絡關系圖可反映出以“南粵古驛道文化主題線路”為核心,以“文化”旅游、“鄉村”旅游、“休閑健康”旅游為重點,以“羅浮山”“珠璣古巷”“古驛道遺址”等人文景觀和“梅花”“河流”自然風光為要素的圈層擴散結構。南粵古驛道旅游形象的策劃和營銷效果呈現核心--邊緣層級擴散特點。以“南粵古驛道主題線路”“驛道定向越野”“驛道旅游”為中心呈圈狀分布,周圍分布著具體的“粵北古驛道”“西江古驛道”等地理詞匯,還分布著表示南粵古驛道文化的“梅關古道張九齡”“古驛道名人”“古驛道嶺南文”等特征詞,與南粵古驛道旅游相關的“風景區”等名詞;以“南粵”“歷史”“遺存”“體育運動”“湯顯祖”“生態”“休閑”等南粵古驛道特殊屬性元素組成邊緣層;“驛道越野大賽”“古驛道攝影大賽”“古驛道文化創意”“古驛道鄉村游”“古驛道紅色旅游”“古代進京高速—乳源西京古驛道”等旅游形象元素在最外圍散布著。旅游者在古驛道城旅游活動體驗中的主題認知呈核心-邊緣層級式擴散。核心層以“徒步”“美景”“旅游”“歷史”為中心分布,“梅關古道”“乳源西京古道”“汕頭樟林古港驛道”“潮州饒平西片古道”等表示地理屬性和文化屬性次中心特征詞在周圍擴散著;“猴子嶺”“梅花”“嶺南第一關”“出海港口”“紅頭船”“客家圍屋”“一騎紅塵妃子笑”“古村落”構成邊緣層,是旅游者對要素的認知評價;“景點”“歷史內涵”“美食”“古樸”此類與旅游形象體驗關聯的詞在邊緣層的外圍擴散著,反映出旅游者對南粵古驛道旅游形象的主題標簽認知。

(二)情感傳達形象和情感評價形象分析

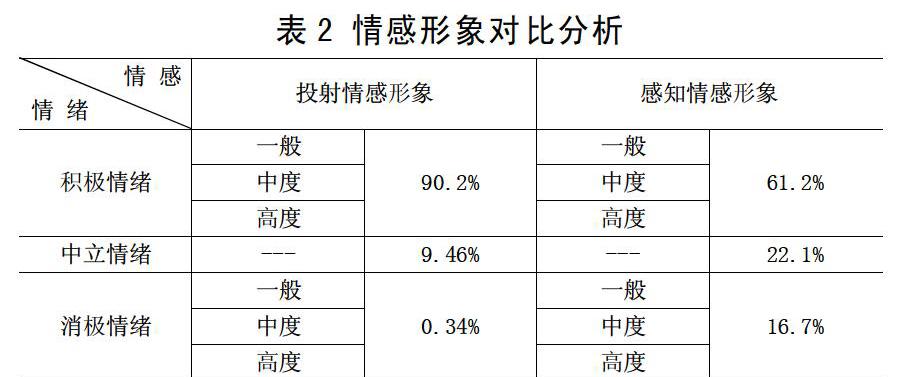

為了分析組織方營銷宣傳網絡文本的信息正面和負面傳播效果,為了研究旅游者的游記和點評中語言情感的色彩,而對文本情感傾向進行測量,二者匹配度關系到南粵古驛道旅游形象完善路徑的選擇,對樣本進處理并測試樣本情緒指數,如表2。

通過表2可知,南粵古驛道旅游投射形象與感知形象在總體上均傳遞積極情緒,旅游投射形象的積極情緒大于感知形象所傳遞的積極情緒。組織方宣傳的積極情緒90.2%,旅游者在游記和點評中傳遞出感知形象的積極情緒61.2%,兩者有較大出入;南粵古驛道組織方投射形象中立情緒9.46%,感知形象傳達出的中立情緒高于組織方投射的形象22.1%,差距較大。可見旅游者對南粵古驛道旅游體驗感知一般,態度一般;在投射形象中,消極情緒可忽略不計。但,旅游感知形象消極情緒卻達到16.7%,網絡文本中出現“單調”“沒意思”等消極詞匯。旅游整體感知情感形象是積極的,質疑和不滿主要集中在對南粵古驛道旅游服務環節,高度積極情感形象占比有待提高。與此同時,由于自媒體言論的病毒式傳播的特性破壞南粵古驛道的旅游感知形象,故政府管理部門必須敏感關注細微負面情緒的擴散。

(三)投射整體形象和感知整體形象吸引力分析

測算投射整體形象要素吸引力,公式如下:

其中,Apr指對南粵古驛道旅游投射形象吸引力值大小;(apr)m指南粵古驛道旅游投射形象m項形象主類目要素吸引力值大小;xi指南粵古驛道旅游投射形象的次類目要素中,第i項形象要素的詞頻數,wi指次類目形象構成要素的權重。測算旅游者凝視下南粵古驛道旅游感知整體形象要素吸引力,公式如下:

其中,Ape指南粵古驛道旅游者感知形象評價的吸引力值,(ape)m指南粵古驛道旅游感知形象第m項主類目要素的吸引力值;xi指次類目形象要素中,第i項形象構成要素的詞頻數,wi指第i項次類目影響因子的權重。結合變異系數賦權法對旅游形象構成要素賦權,更客觀地計算出感知形象各構成要素的吸引力值強弱。

由上可知,南粵古驛道沿線旅游吸引旅游者的主要是自然、原始的風格,歷史文化遺產等;交通便利性是其考慮主要因素;旅游服務設施比較缺乏,但旅游者對其關注度一般;旅游者一般串聯周邊景區景點一起游玩南粵古驛道;供給方則是專門推薦某一條古驛道,舉辦相關的活動和大賽。關于旅游資源的投射形象與感知形象一致,無論官方組織還是旅游者均將南粵古驛道的旅游資源作為第一關注點。對比旅游活動可知旅游者更多關注南粵古驛道“美食”體驗活動,吸引力值在旅游感知形象中占首位,同時“美食”活動的營銷在投射形象中也占據首位,兩者保持一致,說明南粵古驛道沿線鄉村特色美食具有很好的吸引力;官方組織機構在對“娛樂”活動積極宣傳,旅游者所感知“娛樂”活動體驗吸引力值相比而言不高,匹配度沒有達到投射效果;旅游者感知形象中“購物”活動體驗吸引力值很低與投射形象所反應出來的“購物”活動營銷有差距。旅游環境投射形象中安全狀況排在首位,但旅游者感知卻很低、旅游者對南粵古驛道景區的智慧旅游的關注度高,這說明旅游安全問題官方組織更為重視,而旅游者更為關心網絡的便利性;景區衛生狀況的吸引力值排在第二位,旅游環境的關注度由于各自立場不同,關注度存在較多差異性。社會群體的投射度與感知度存在差異,產生差異的原因主要是關注者主體的差異性,旅游營銷組織首先關注的對象是對旅游者的吸引力,其次是參與當地旅游活動的居民,能否給南粵古驛道沿線鄉村帶來旅游經濟效益,能否實現旅游扶貧;而旅游者對社會群體關注的是展現南粵古驛道風貌的居民,其次是游客群體。旅游設施方面旅游者的關注度偏大于官方關注度,旅游的通達性和便捷性影響其出游行為。

四、結語

通過對比分析可知,供需雙方在認知上存在錯位,官方自上而下的文化定義與旅游者自下而上的文化感知存在錯位,南粵古驛道官方投射形象與旅游者感知形象存在錯位。對比旅游游記,發現旅游者對南粵古驛道的感知形象發生變化,這也從側面反映出官方組織宣傳及打造旅游線路,有了一定的成效也得到了市場的認可。感知形象上,梅關古道旅游游記最多,西京古道次之,其他古驛道旅游游記甚少,原因是梅關古道已是4A級景區、知名度高。一方面是組織方積極地投射正向的引導形象,一方面是市場(旅游者)不高的回應,造成偏差的原因主要是組織方投射的旅游形象偏向官方形象,同時由于配套的旅游產品和專題旅游線路的缺失,造成旅游者心向往之,卻無法落實。這在某種程度上說明,官方組織在營銷策劃宣傳中注重抽象性形象的推廣,而旅游者最先感知到的是實體性景觀。新時期下南粵古驛道文化景觀的符號意義不僅是功能上的,也體現其背后具有話語權的社會關系,南粵古驛道旅游營銷推廣的效果與旅游者實地旅游體驗效果存在差異,應引起官方層面的重視,這也是未來南粵古驛道旅游營銷組織在旅游形象管理上的挑戰。

[參考文獻]

[1]John Urry. The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies[M].London: Sage,1990.

[2]吳茂英.旅游凝視:評述與展望[J].旅游學刊,2012(3).

[3]胡海霞.凝視,還是對話?——對游客凝視理論的反思[J].旅游學刊,2010,25(10):72-76.

[4]吳麗敏,黃震方,談志娟,等.江南文化古鎮居民旅游影響感知及其形成機理——以同里為例[J].人文地理,2015,29(4):143-148.

[5]皮瑞,鄭鵬.“網評少林”:少林寺旅游認知、情感、整體形象研究[J].干旱區資源與環境,2017,30(4):201-207.

[6]王輝,馬婧,王亮.基于網絡文本的韓國濟州島旅游吸引力研究[J].旅游論壇,2017,28(1):61-72.

[7]呂興洋,沈雪瑞,梁佳.在線信息搜索對目的地感知象演化影響研究[J].旅游學刊,2015,29(10):70-79.

[8]彭兆榮.景觀與凝視[J].湖北民族學院學報(哲學社會科學版),2018(6).

[9]香嘉豪,張河清,王蕾蕾.“一帶一路”背景下線性文化遺產旅游開發研究——以南粵古驛道為例[J].當代經濟,2018(17):77-79.

[10]孫九霞,王學基.旅游凝視視角下的旅游目的地形象建構——以大型演藝產品《印象·劉三姐》為例[J].貴州大學學報(社會科學版),2016,34(1):47-57.

[11]魏婷.旅游凝視視角下海島旅游地形象研究[D].泉州:華僑大學,2015.

[12]曾莉莎.旅游目的地投射形象和游客感知形象對比研究——以開平碉樓與村落為例[J].五邑大學學報(社會科學版),2018,20(4):60-64+92.

[13]程圩,郭昳嵐.目的地投射形象與旅游者感知形象差異分析——以西安為例[J].西北大學學報(自然科學版),2016,46(6):902-906.

[14]許瑞生.線性遺產空間的再利用——以中國大運河京津冀段和南粵古驛道為例[J].中國文化遺產,2016(5):76-87.

[15]李娜.基于凝視理論的荊州古城旅游投射形象與感知形象偏差研究[D].西安:西安外國語大學,2018.

[16]謝顏君.基礎旅游學[M].2版.北京:中國旅游出版社,2008:210-218.

[責任編輯:史樸]