鄉村旅游驅動下村民生活空間變化及滿意度研究

賈風平 張若楠 侯宇江

[摘 要] 近年來,隨著鄉村旅游的不斷發展,農村社區空間格局和空間功能發生變化,村民原有生活空間也會發生改變。本文以山西省臨縣磧口村為例,運用半結構訪談方法并借助SPSS 20.0,探究旅游開發前后磧口村民居住空間、休閑交往空間和公共服務空間三方面的空間結構變化及村民對這些變化的滿意度。結果發現:①居住空間變化表現在房屋建筑風格、建材體量、形態的相似性被打破,居住功能從單一向多元轉變;②休閑交往空間變化表現在休閑方式多樣化、社交對象多元化、休閑交往場所從私密型向開放型轉變;③公共服務空間變化表現在基礎設施逐步完善、公共服務設施增加。磧口村民對生活空間變化滿意度的排序為居住空間變化(3.45)<休閑交往空間變化(3.70)<公共服務空間變化(4.62)。不同人群對生活空間變化滿意度存在差異,這與年齡、受教育程度、家庭年收入和是否參與旅游經營活動有關。

[關鍵詞] 鄉村旅游;生活空間;滿意度;磧口村

[中圖分類號] F592.7 [文獻標識碼] A [文章編號] 1674-7909(2020)01-10-5

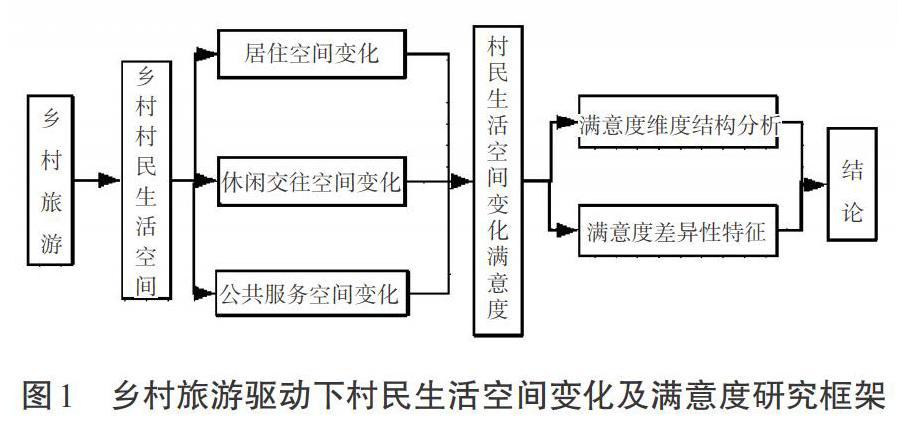

鄉村是人類文明的根基所在,鄉村的魅力在于其區別于城市的農耕美和原生態,游憩價值高。近年來,鄉村越來越受到城市旅游者的青睞。鄉村旅游不僅有助于促進鄉村經濟發展,而且有助于推動鄉村社會文化的重構[1]。旅游開發給目的地經濟、社會、文化、環境等諸多方面帶來影響,旅游紳士化是一種典型現象[2]。張娟等解釋了鄉村旅游紳士化給鄉村帶來的一系列變化[3]。旅游空間生產理論、場域理論、空間重構理論等被用來解釋旅游活動給目的地帶來的空間變化。從時間地理學的角度,通過分析農戶的空間行為來揭示空間變化是近幾年的研究熱點[4]。目前,學者對旅游帶來的空間變化和村民行為研究較多,但關注村民態度的研究較少。因此,本文從旅游給鄉村帶來的空間變化出發,探究村民對空間變化的滿意度,村民滿意度研究將有利于農村旅游可持續健康發展。由此,可構建鄉村旅游驅動下村民生活空間變化及滿意度研究框架(見圖1)。

自2006年景區管理局成立以來,山西省臨縣磧口村旅游業逐步走向正規化道路。因此,本研究以2006年為臨界時間點,將2006年以前設定為旅游發展前階段,2006年至今為旅游發展后階段,研究磧口村旅游開發前后生活空間的變化。課題組成員于2019年1月9—11日對磧口村村民進行問卷調查和深度訪談。磧口村旅游業有明顯的淡旺季,淡季時大多青壯年外出打工,留守在農村的村民為中老年人,他們是對磧口村空間變化最真實、最直接的感受者,本次調查人數共60人。收回問卷60份,刪除填寫不完整的問卷4份,可用于研究分析的問卷56份,問卷有效率93.3%。

1 生活空間組成

本文基于日本學者荒井良雄提出生活空間的概念,即生活空間是人們的日常生活在空間上的分布[5],從村民生活行為角度出發,將生活空間劃分為三項子空間:居住空間、休閑交往空間和公共服務空間。

居住空間是以住屋和院落為主體的空間形態和物質承載。居住空間的形成基于當地的自然環境基礎和歷史文化,其發展變化受人類生產生活方式改變的影響。休閑交往空間是村民進行聚集、停留、攀談、游戲或其他戶外運動等活動的場所。傳統的休閑交往空間一般包括村民自家宅院、鄰家宅院、小巷里、公共活動中心、廣場、飯店、超市和河邊等地點。公共服務空間是指政府部門為了滿足村民的公共需要而提供的設施和場所。與城市相比,村鎮公共服務空間規模較小、功能簡單。有些公共服務空間同時伴有村民休閑社交場所的功能。

2 旅游影響下磧口村村民生活空間變化

2.1 磧口村概況

磧口村位于臨縣的黃河東岸,是一個以黃河風光、晉商文化、窯洞民居、民俗風情為特色的歷史農村,被稱為“九曲黃河第一鎮”。1999年,山西省住房和城鄉建設廳將磧口村列為“山西省風景名勝區”,磧口村旅游業出現萌芽。2006年,磧口景區管理局成立,磧口村旅游業逐步走向規范化。經過20年的發展,磧口村成為全國著名的免收門票的開放式鄉村旅游地。

2.2 旅游發展前后磧口村村民生活空間變化

2.2.1 居住空間變化

2.2.1.1 房屋建筑風格、建材體量、形態的相似性被打破。在未發展旅游業之前,磧口村村民的住房以土窯洞和石窯洞為主,建筑材料均就地取材,來自該村依托的臥虎山。自發展旅游業以來,在村東部,很多房屋在原先的基礎上加建、改建,新建房屋的建筑材料采用磚、水泥和混凝土。磧口村窯洞比例由68.6%下降至58.8%,磚瓦房比例由21.6%上升至27.5%,樓房從無到有。

2.2.1.2 居住功能從單一向多元轉變。磧口村發展旅游業后,住宅單一居住功能比例下降了23.6%,居住和商用功能兼具比例由17.6%增加至45.1%。住宅原是私人空間,隨著院落內部空間結構的改變,隱秘、密封的空間界限被打破,住宅出現新的功能,24.1%成為滿足游客休憩的特色客房,25.9%成為滿足游客用餐的餐廳,6.9%成為滿足游客娛樂放松的酒吧等。原先單一居住空間轉變為現在的經濟生產空間,空間功能日益多元化。

2.2.2 休閑交往空間變化

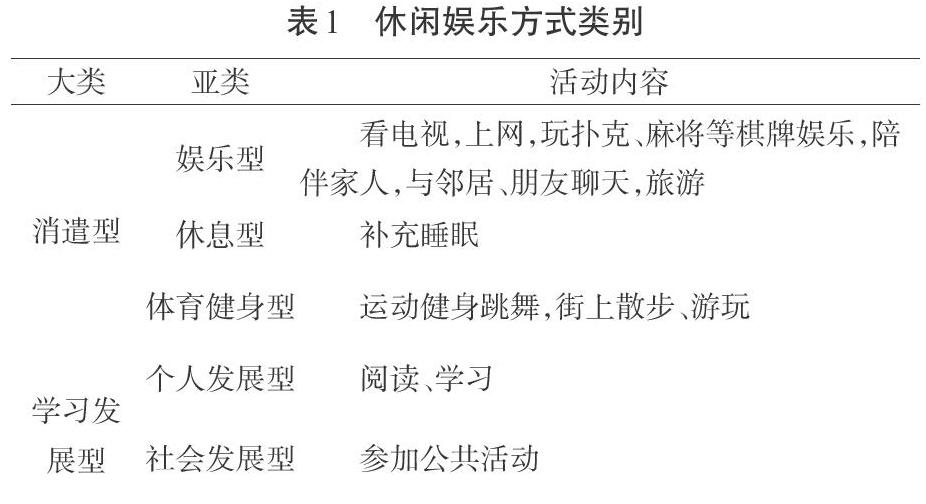

2.2.2.1 休閑方式多樣化。參考國內外已有分類體系,本文將村民日常休閑娛樂方式分為消遣型和學習發展型兩大類,前者又分為娛樂型、休息型和體育健身型三大亞類,后者分為個人發展型和社會發展型2個亞類(見表1)。

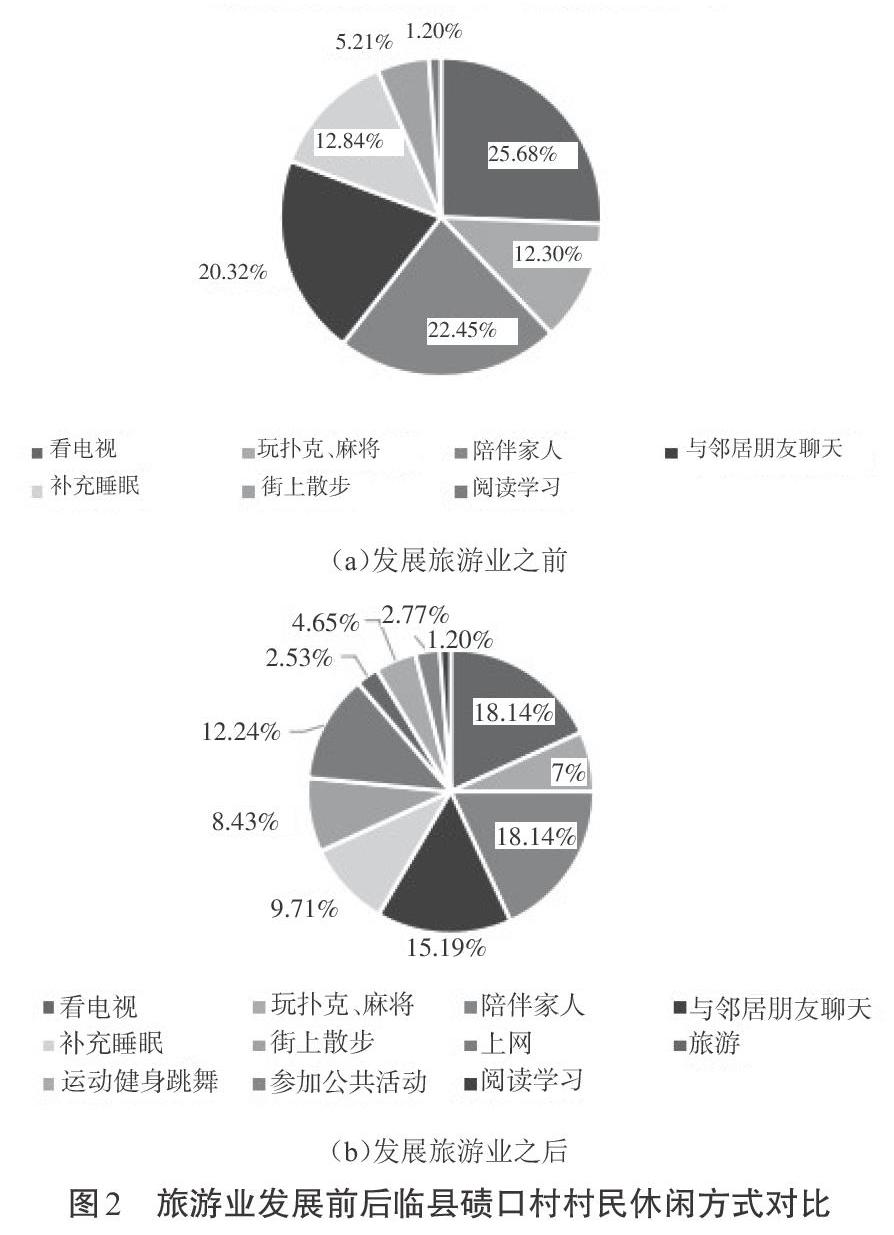

磧口村旅游業的發展帶動當地村民經濟收入提高,村民休閑娛樂方式多樣化,由原先以娛樂型(80.75%)和休息型(12.84%)為主,轉變為以娛樂型(58.47%)和體育健身型(13.08%)為主,社會發展型從無到有,占比6.5%(見圖2a和圖2b)。休閑活動方面,上網、旅游、運動健身跳舞和參加公共活動等休閑活動方式從無到有,上網占比12.24%,旅游占比2.53%,運動健身跳舞占比4.65%(見圖2a和圖2b)。可見,發展旅游業以來,村民休閑偏向健身、旅游等養生活動和有利于社會發展的公共活動。

2.2.2.2 社交對象多元化。社會交往活動是人類社會發展的基礎,村民的社交對象直接影響村民對社會交往的滿意度[6]。發展旅游業之前,磧口村村民的社交對象主要是鄰居(86.8%)、親戚(81.1%)和朋友(81.1%)。發展旅游業之后,村民的主要社交對象除鄰居、親戚和朋友外,行業伙伴占比35.8%,游客占比51.0%。村民社會交往由以地緣、親緣和趣緣為主,轉變為地緣、親緣、趣緣和業緣并重。

2.2.2.3 休閑交往場所轉移。發展旅游業之前,村民休閑交往場所是自己家中(84.9%)、鄰居家中(64.2%)和院門口小巷里(73.6%),以私密型和半開放型空間為主。發展旅游業之后,村民休閑交往場所除私密型和半開放型空間外,增加村里的公共活動中心(35.8%)、工作地點(35.8%)、離家不遠的商場超市(35.8%)和旅游景點附近(50.3%)等地點,這類空間屬于開放性空間。從相對封閉的私密型空間進入半開放空間,再逐步向完全開敞、自由的開放型空間轉移,這一轉變井然有序。

2.2.3 公共服務空間變化

2.2.3.1 基礎設施完善。磧口村發展旅游業之后,完成基礎路面建設3 624 m2。沿黃公路成為磧口村核心區道路和景區出入境主干道,農村原先的活動中心和幾百年來的出入農村主要通道被改變。在環境衛生保障方面,在旅游業發展之前,磧口村沒有相對完整的公共衛生服務設施,一家一個露天茅坑隨意散落在街道周邊或黃河岸邊。如今,磧口村共配備專職保潔員86名、公共廁所5處,建立垃圾填埋場。

2.2.3.2 公共服務設施增加。開發旅游業之前,磧口村黑龍廟、戲臺是典型公共建筑,承載晉商文化、宗教信仰。自發展旅游業以來,磧口村建立中市街和東市街景區游客服務中心、駱駝廣場、麒麟灘廣場等旅游服務設施,建有中老年秧歌隊、書屋等,擴大了村民的公共服務空間區域,豐富了公共服務空間的內容和功能。

3 村民對生活空間變化的滿意度

村民對生活空間變化的滿意度是村民對其生活空間變化的感受及其主觀評價。對滿意度的調查采用Likert 5分量表,每個變量設有非常滿意、比較滿意、一般、不太滿意和很不滿意5種選擇類別,分值分別為5、4、3、2分和1分,等級評分值在1.0~2.4分表示不滿意,2.5~3.4分表示中立,3.5~5.0表示滿意,共設置9項變量(見表2)。

3.1 村民生活空間變化滿意度維度分析

本文采取探索性因子分析的方法來考察磧口村村民對生活空間變化滿意度的結構特征。首先,采用SPSS 20.0軟件進行信度和效度的檢驗。信度采用克倫巴赫Alpha(α)信度系數法檢測數據的可靠性。結果顯示,Cronbach's Alpha值為0.744,說明量表的數據信度較好。效度應用KMO值和Bartlett球體檢驗,KMO值為0.633,Bartlett球體檢驗近似卡方值為179.676,自由度為36,顯著性為0.000<0.5,說明樣本效度合格,適合進行因子分析。

按照最大方差法旋轉提取公因子。旋轉在4次迭代后收斂,旋轉后指標的因子載荷量均介于0.6~0.9,表3顯示因子載荷量大于0.5的結果。得到3個主因子,累積方差貢獻率為71.343%。第一主因子貢獻率為25.956%,在住房面積更寬敞、房屋建筑質量更好、裝修樣式更美麗上因子載荷系數較高,反映居住空間變化狀況;第二主因子貢獻率為22.405%,在休閑活動類型更豐富、擁有了新的社交圈、休閑社交地點選擇更多上因子載荷系數較高,反映休閑交往空間變化狀況;第三主因子貢獻率為22.982%,在交通服務設施更完善,環境衛生更好、文化宣傳提升上因子載荷系數較高,反映公共服務空間變化狀況。村民生活空間變化滿意度存在3個維度感知評價因素,分別為居住空間變化、休閑交往空間變化和公共服務設施空間變化。

經過計算得出,磧口村村民生活空間變化滿意度得分總均值為3.92,整體滿意度較高,各維度存在差異。其中,居住空間變化得分低于3.5分,滿意度為“一般”;公共服務空間變化得分最高。得分均值從小到大依次排序為居住空間變化(3.45)<休閑交往空間變化(3.70)<公共服務空間變化(4.62)。

3.2 村民生活空間變化滿意度差異性特征

運用非參數檢驗的方法,上述3個評價維度為待檢測變量,分析其在性別、年齡、受教育程度、家庭收入和旅游參與屬性上的差異情況。二分類變量和多分類變量分別采用Mann-Whitney U法和Kruskal-Wams H法,計算結果見表4。

3.2.1 村民對居住空間變化滿意度的差異性。村民對居住空間變化滿意度在年齡、受教育程度、家庭年收入和是否參與旅游經營分別在0.02、0.03、0.0和0.0的顯著性水平下差異顯著。滿意度隨年齡和受教育程度的增長呈現先增后減再增的微型波動。家庭年收入越高的村民,滿意度越高(見圖3)。參與旅游經營村民滿意度平均得分為4.02分,高于未參與旅游經營村民(3.06分)。

3.2.2 村民對休閑交往空間變化滿意度的差異性。村民對休閑交往空間變化滿意度在年齡、受教育程度、家庭年收入和是否參與旅游經營分別在0.0、0.0、0.01和0.03的顯著性水平下差異顯著。滿意度隨受教育程度和家庭年收入的增長逐漸升高;年齡越高,滿意度越低(見圖4)。參與旅游經營的村民(4.03分)比未參與旅游經營的村民(3.22分)滿意度得分高。

3.2.3 村民對公共服務空間變化滿意度的差異性。村民對公共服務空間變化滿意度在年齡、受教育程度、家庭年收入和是否參與旅游經營分別在0.01、0.01、0.0和0.0的顯著性水平下差異顯著。滿意度隨年齡增長呈現先增加后降低的趨勢;隨著受教育程度的提高,滿意度呈現先增加后下降的趨勢;家庭年收入在1萬元以下的村民滿意度相較于其他收入階段的村民較低(見圖5)。參與旅游經營的村民滿意度(4.80分)高于未參與旅游經營的村民(3.91分)。

4 結論

開發旅游業之后,磧口村村民居住空間、休閑交往空間和公共服務空間3個方面的變化趨向良好。不同人群對于生活空間變化滿意度存在差異,與年齡、受教育程度、家庭年收入和是否參與旅游經營活動有關。磧口村村民生活空間變化滿意度在各維度存在差異,滿意度得分均值從小到大依次為居住空間變化<休閑交往空間變化<公共服務空間變化。這說明目前旅游業的開發較注重公共服務空間的建設和完善,在居住空間建設方面仍需改進。

參考文獻

[1]肖宏根.對旅游社會學理論體系研究的認識[J].旅游學刊,2001(6):16-26.

[2]Gotham K. Tourism Gentrification: The case of New Orleans Vieux Carre (French Quarter)[J].Urban Studies,2005(7):1099-1121.

[3]張娟,王茂軍.鄉村紳士化進程中旅游型村落生活空間重塑特征研究:以北京爨底下村為例[J].人文地理,2017(2):143-150.

[4]申悅,塔娜,柴彥威.基于生活空間與活動空間視角的郊區空間研究框架[J].人文地理,2017(4):1-6.

[5]Arai Yoshio. The circle area and phase space of activity behavior[J].Regional Development,1985(10):45-56.

[6]曾文.轉型期城市村民生活空間研究[D].南京:南京師范大學,2015.