數字閱讀時代農村全民閱讀推廣新途徑

◎張涪堯

(平涼市崆峒區圖書館 甘肅 平涼 744000)

2006年4月,中宣部等11個部門聯合發布了《關于開展全民閱讀活動的倡議書》,中國全民閱讀有了從量變到質變的飛躍。2014年“全民閱讀”首次寫進政府工作報告,2016年制定了首個國家級《全民閱讀“十三五”時期發展規劃》,2017年頒布的《中華人民共和國圖書館法》提出“推廣全民閱讀”,2019年政府工作報告第六次倡導“全民閱讀”。

根據CNNIC發布的第44次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》數據顯示,我國網民規模達8.54億,其中,手機網民占網民總體的99.1%。與此同時,根據《第十六次全國國民閱讀調查報告》顯示,數字化閱讀方式的接觸率為76.2%。

一、數字閱讀時代城鄉居民閱讀現狀

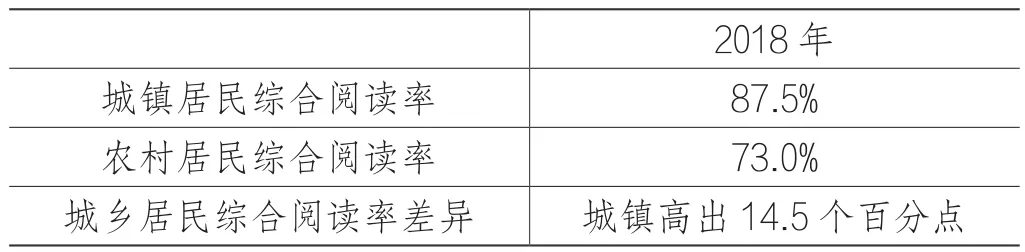

生產力分布的特點和市場機制的作用客觀上決定了農村在城鄉關系中的弱勢地位,導致城鄉居民閱讀水平存在很大差異,尤其是在閱讀率和數字化閱讀方式接觸率上差異明顯。

表1 城鎮、農村居民圖書閱讀率情況統計表

(一)圖書閱讀率的差異

根據《第十六次全國國民閱讀調查報告》顯示,城鄉居民圖書、綜合閱讀率均差異明顯。詳見表1、表2:

表2 城鎮、農村居民綜合閱讀率情況統計表

(二)數字化閱讀方式接觸率的差異

根據《第十六次全國國民閱讀調查報告》顯示,2018年我國城鄉居民的數字化閱讀方式接觸率差異較大。

表3 城鎮、農村居民數字化閱讀方式接觸率情況統計表

二、農村全民閱讀活動推廣的瓶頸

農村居民的閱讀認知、閱讀習慣、閱讀方式在數字化閱讀時代的浪潮中不斷被重塑,農村居民人均閱讀量提升有限、深度閱讀不足和鄉村兒童課外閱讀堪憂等問題凸顯,真正在農村實現全民閱讀還存在一些瓶頸。

(一)農村居民人均閱讀量提升有限

根據《第十六次全國國民閱讀調查報告》數據顯示,2018年農村居民電子書閱讀量人均為3.23本,高于2017年0.53本;紙質圖書人均閱讀量為3.64本,低于2017年0.29本;紙質報紙人均閱讀量為12.85期(份),較2017年的15.12期(份)減少了2.27期(份);紙質期刊人均閱讀量1.72期(份),較2017年的2期(份)減少了0.28期(份)。由此來看,紙質閱讀形式是限制農村居民人均閱讀量提升的首要因素。

(二)農村居民深度閱讀不足

刷微博、刷朋友圈、刷抖音快手……一個“刷”字凸顯數字閱讀時代的特點。根據《2019年中國數字閱讀市場研究報告》顯示,2018年中國數字閱讀用戶規模已達7.4億,網絡文學用戶規模達到4.6億人。同時,第十六次全國國民閱讀調查結果顯示,2018年農村居民數字化閱讀方式的接觸率為68.2%,較2017年的63.5%上升了4.7個百分點。淺顯化、碎片化、娛樂化的閱讀形式成為了數字化時代的“新寵”。

(三)鄉村兒童課外閱讀堪憂

根據《鄉村兒童閱讀報告》數據顯示,中西部貧困地區兒童課外閱讀資源匱乏,實際課外閱讀數量、時間和城市存在較大差異,整體課外閱讀現狀依然堪憂。受訪鄉村兒童一年閱讀的課外讀物不足10本的占比超過74%,受訪鄉村兒童年均閱讀量不足3本的超過36%,受訪鄉村兒童一本課外讀物都沒有的接近20%;89.9%受訪兒童父母平時無閱讀習慣或只是偶爾讀書。

三、農村全民閱讀活動推廣的途徑

只有深入推廣農村全民閱讀活動、創作適合農村居民閱讀的作品、拓展農村居民數字化閱讀方式、繼續建設和完善數字農家書屋,才能讓全民閱讀在農村落地生根。

(一)深入推廣農村全民閱讀活動

推動全民閱讀進家庭、進校園、進農村,通過“書香農屋”建設,形成濃郁的閱讀氛圍,助力全民閱讀、書香社會。在推廣全民閱讀時,應把重心向農村轉移和傾斜。公共圖書館免費向農村居民提供閱讀推廣服務,通過開展流動服務、閱讀指導、讀書交流、圖書互換、心得共享等活動推廣農村全民閱讀。根據農村特點配備專業人員,開展面向鄉村的閱讀指導,特別是要培養具備相應專業知識與技能的閱讀推廣人扎根農村,使農村的閱讀有人引領、有人組織、有人服務。

(二)創作適合農村居民閱讀的作品

以地方戲曲、民族音樂、民間舞蹈等群眾喜聞樂見的藝術形式為載體,切實加大“三農”題材文藝經典作品創作力度,深入挖掘鄉村振興戰略、精準扶貧方略進程中的重大成果、先進事跡、鮮活事例,創作推出一批展示當前鄉村振興、精準扶貧方略重大成就,反映當代農村建設、農業發展、農民風貌的優秀文藝作品。同時建立農村居民閱讀需求反饋機制,暢通信息流通渠道和建立配套的咨詢服務體系,及時準確地了解和掌握農村居民閱讀需求,制訂適合農村居民閱讀作品目錄,及時解決用戶對經典作品的需求。

(三)拓展農村居民數字化閱讀方式

在農村推廣全民閱讀,需要進一步豐富文化作品,確保紙質和數字文化資源都能滿足群眾的閱讀需求,這是在農村推廣全民閱讀的基礎。為了讓群眾更方便接受推送內容,不僅需要進行紙本圖書的推介,更需要大力推動數字資源建設。

(四)繼續建設和完善數字農家書屋

依托縣級圖書館和鄉鎮(街道)綜合文化站(中心)等建設,因地制宜,繼續建設和完善數字農家書屋,推動農家書屋與縣級圖書館資源整合、互聯互通,實現區域資源共建共享,對符合條件的農家書屋升級改造,加強圖書館分館建設,打通推廣農村全民閱讀“最后一公里”,讓農村居民可以“博覽群書”。