柏林電影節的亞洲之光:李安VS是枝裕和

Louis Hothothot

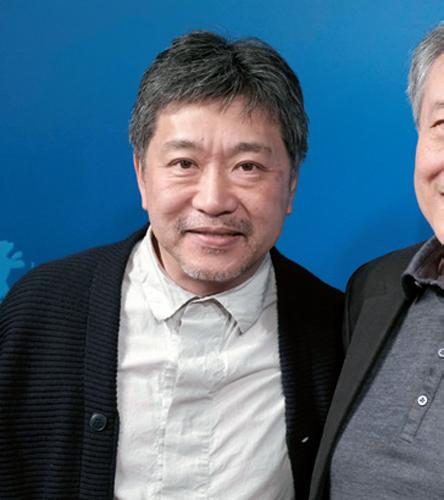

當看到李安和是枝裕和這兩位亞洲導演同框時,我不禁想:“如果李安再年輕一點,他們就像雙胞胎,如果是枝裕和再年輕一點,他們就會像父子。”一樣的銀灰短發造型,一樣的謙虛厚道,一樣的溫柔犀利,一樣是以拍家庭題材見長,一樣是風靡國際電影節……他們真的有太多相似之處了。

若從功利角度來看,李安是大咖中的大咖,全球獲獎成就最斐然的導演。靠以下這幾項成就壓陣,他就足以名垂影史:兩個金獅獎(2005年的《斷臂山》和2008年的《色戒》),兩個金熊獎(1993年的《喜宴》和1996年的《理智與情感》),三個奧斯卡獎(2000年的《臥虎藏龍》、2005年的《斷臂山》和2013年的《少年派的奇幻漂流》)。可以說,只有戛納電影節沒有給過他榮譽。

而是枝裕和正好相反,他斬獲了戛納金棕櫚獎(2018年的《小偷家族》)和第二大獎評委會大獎(2013年的《如父如子》),還在威尼斯獲得過天主教電影視聽協會獎(1995年的《幻之光》)。但是,他卻從來沒有在柏林電影節上獲得過榮譽。

這樣一數,臺上這兩個拿著麥克風的手,已經湊齊了三大國際電影節外加金球、奧斯卡的全部獎項——還是雙倍的!

李安

是枝裕和

提到這次對談的緣起,李安回憶:“當柏林電影節的組織者邀請我選擇一個對談嘉賓的時候,我正在另一個電影節上。我拿出手機,看到他們催促我的email,正犯愁,突然看到是枝裕和坐在我旁邊,而且他看起來很好說話。”現場觀眾一片笑聲。而同樣有著憨厚圓臉的是枝裕和,很禮貌地點著頭。

在持續一個多小時的對談中,會場里笑聲不斷,主要是李安帶來的。外表憨憨的他,談吐詼諧放松,毫無大導演的壓迫性,但是又自帶氣場。

是枝裕和盡管智慧沉著,但感覺緊張一些,或許是本人過于內斂的原因,臺上的他簡直就像是李安的迷弟。

當人們向是枝裕和提問時,他總是聊一會兒自己,就忍不住把話題引回到李安身上,大談特談李安如何影響了他的藝術創作。似乎他已經完全忘了,自己已在國際影壇成為了新的“亞洲之光”。

但是,李安很快提到,《斷背山》是在自己人生最低谷的時候拍攝的。

當年的李安,已經經歷了《臥虎藏龍》大獲成功的巔峰時刻。順便說一下,直到今天,所有的奧斯卡最佳外語片,都沒有一部能打破《臥虎藏龍》的票房紀錄,連劃時代的《寄生蟲》的票房紀錄(盡管電影還未下線),也僅僅是《臥虎藏龍》的四分之一。

但是在《臥虎藏龍》之后,李安走向低谷,尤其是《綠巨人》的慘敗,讓他心灰意冷。本來剛剛在好萊塢站穩了腳,也剛剛獲得個人有史以來最大的資金支持,還剛剛獲得最高的觀眾期待,結果《綠巨人》在票房口碑上雙雙失利,這可謂是李安職業生涯的至暗時刻。李安開始認真地考慮退休,而他當時才49歲。

這個時候,李安的父親,平生第一次鼓勵兒子繼續拍電影。當時正是春節,李安回到臺北和父母團聚,一向老派的父親嚴厲地對他說:“你都49歲了,這樣放棄會給孩子們一個壞榜樣的!去,回美國去,去拍一部電影!”

這聽上去不太像鼓勵,反倒像是命令。而等李安回到美國,僅僅兩個星期后,就收到了父親去世的消息。當再一次回到臺北,手捧骨灰盒時,他心中一片哀傷。那種壓抑、沉甸甸的情感,讓人透不過氣來——這便是《斷背山》希望表達的情感。“當時,我想起了這個三年前曾讓我潸然淚下的故事,心想,除了藝術影院,應該也沒人會放這樣一部同志牛仔的電影吧,于是我決定把它拍出來。“

也許是李安當時的疲憊和悲傷,反而讓人感受到了他的真誠,《斷背山》居然成為了經典之作。但是,牛仔電影是典型的美國文化,一個東方導演,是如何進入這個題材的?這個問題被是枝裕和拋了出來。

李安先是丟出一句:“拜托!一個臺灣人,到了美國,最驚愕的體驗就是‘土地遼闊!”然后他在觀眾笑聲中接著說:“這種遼闊,也給人孤獨感,這個和東方的那種慈悲的心境,以及道家對平和的追求,有很多的共同之處。”

這種描述,的確很李安,也很東方,這和李安電影中很多悲劇都是一脈相承的,比如《臥虎藏龍》中的結尾,章子怡跳下懸崖自殺。在這里,向死而生并不是消極的,而是通向自由的。李安說章子怡跳下去的那種下墜感,就是他當初拍這部電影的動機。“悲和善可以共存,我想這是佛教的理念,我們叫‘慈悲。把善和悲放在一起,可以讓你更好地去理解悲。”

在李安看來,因為臺灣經歷過50年的日本殖民史,所以在自己成長的年代,看到的許多電影都受到日本影響。而是枝裕和出生于日本,自然也受到同樣的影視文化熏陶,后來,又受到被此文化影響的臺灣電影的二次熏陶。這種有趣的交叉影響,會令他們在某些情感和文化上頗有共鳴,也能相互理解。

李安作品《斷背山》劇照.

是枝裕和作品《真相》劇照。

雖然在文化上有異曲同工之處,但兩位導演的工作方式卻各自有別。在被問到拍電影方式時,是枝裕和坦言,幾乎是自己一個人全盤操作一部電影的:他會自己寫劇本,在找到資金后,白天當導演拍攝,晚上看著當天的素材自己剪輯,有需要的話就改劇本,明天接著拍、接著剪、接著改……如此循環重復,直到電影完成。

在當代,這樣的工作方法,在電影工業中幾乎絕跡了。要知道,在好萊塢,有剪輯權的導演本來就沒幾個,數來數去,也就只有斯皮爾伯格、卡梅隆、諾蘭等幾個大佬了,甚至李安都沒有。所以,是枝裕和的工作方法,可以算是將整個電影制作流程的大權獨攬了,這和他謙虛厚道的外表完全不相稱!這個迷弟是人不可貌相!

這種工作方法對于創作者而言,可以說是既辛苦,又太奢侈的一件事。但如果有導演這種程度的深度參與,各個環節都被他全盤把控,一部片子可能才最能傳達作者意圖,也是真正意義的作者電影。

跨越本土文化拍攝電影的經歷,兩位導演都有。是枝裕和提到,自己第一次走出日本,到法國和比諾什、德納芙合作拍攝《真相》時,非常懼怕,因為自己既不會講英語,也不會講法語,當他用日語說“開拍”和“停”的時候,女演員們都莫名其妙。但男主演伊桑.霍克鼓勵他,“拍電影不一定要說同樣的語言,我們只要體會同樣的情感就可以了。”這給了他很大的鼓舞。“在這個領域,李安站在巔峰上,我仰望著他。”

李安在旁邊聽到,立刻謙虛地接話:“你不知道拍《理智與情感》時是怎么回事,其實我站的海拔可能比你還低。”

《理智與情感》,可以看作是李安的職業生涯最大挑戰,他雖然憑借“家庭三部曲”在美國電影工業站住了腳,但那些畢竟是臺灣題材,自己的文化表達起來也許駕輕就熟,但是面對簡奧斯丁的小說,面對艾瑪·湯普森——她既是該片的編劇、又是演員、又是英國本地大佬,面對英國皇家藝術戲劇學院副主席艾倫·瑞克曼來當男主角,還有一幫大牌英國老戲骨,李安的靦腆性格和英語劣勢,都讓他自卑不已。

李安解釋:“我舉個例子,艾倫·瑞克曼拍完第一條時,我跟他說‘收一點(less),他說明白了,謝謝;拍完第二遍我又說‘收一點(less), 拍第三遍時,我沒有勇氣再跟他說less了,就說do more。他非常惱火,質問我:你到底想好了沒有,到底要我放一點還是收一點(more or less)?我回答:多一點‘收一點(do more less) 。”

李安最后一本正經地總結:“這部戲拍完后,我就想,如果我都能拍電影,那么任何人都可以拍任何電影了。這是真的,如果你是個好導演,你總會找到拍電影的方法的。”

多少年后的今天,李安面對后輩是枝裕和,重新講出這個故事,逗得全場觀眾哈哈大笑,我卻獨獨為亞洲人在西方電影圈討飯吃的艱難經歷唏噓不已。當年的李安,總算過了這個坎,靠《理智與情感》在柏林電影節上第二次拿到金熊獎。李小龍之后最耀眼的亞洲之光,從此正式躋身大師行列。