高中生物“觀課”教研的策略

【摘要】“觀課”是在傳統的聽課評課的基礎上發展出來的新認識,與傳統課堂評價相比,課堂觀察的內涵更為豐富,對一線教師的專業成長更具指導意義。本文從高中生物“觀課”的教研策略的視角,嘗試從生物教研的角度來談“觀課”實施策略從而提高教師的教研業務水平和專業技術水平。

【關鍵詞】觀課;教研策略;教師成長

【中圖分類號】G633.91【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2020)07-0183-02

在新高考要求下,教學的聽評課要具有轉變教學觀念和改變教學行為的作用。然而,傳統的聽課長期以來一直被看作是對教師的單一評價或學習檢測要完成的任務。這種評課往往成了應付的模式化,對教師的成長沒能起到很好的促進作用。而一節有效的“觀課”是通過課堂觀察來共同探討一節好課堂的呈現,對教師的專業成長具有很大的指導意義。

一、傳統的聽課評課的缺點

在許多學校,傳統聽和評課的目的是完成學校教導處聽課和評課的規定任務。第一,大多停留在對“量”的索引或形式中,對課堂的深度如何,效果如何,但很少查詢和考慮。甚至有的老師臨時抱佛腳,臨到教學前檢查再找同事抄。第二,在課程評價中經常出現以下情況:要么“向一邊靠”,第一個人說“好”,而幾乎所有的人都說好話。大多數評價都不能反映出真正有價值的、實質性教學內容來。

傳統聽課往往是脫離教學實際的。傳統聽課與評課的教師往往關注課堂上的教師,主要觀察教師教態,教學重、難點的解決方法、教學媒體的使用等,但是對學生主體學習效果的關注不夠,導致教師的教學行為與學生的學習行為的分離。這種模式對教師的成長來說只是他人課堂教學的膚淺的搬用,而不是他人課堂教學的本質,嚴重阻礙教師的專業發展。

二、新課程改革背景下的“觀課”意義和要求

新課程改革下的“觀課”要求課堂觀察是參與者和授課者的平等對話,共同對教學實踐進行談論和反思,從而提高課堂教學質量的一種研究活動。從“聽課評價”到“看課討論”,不僅是一個新詞,更是一種教學科研文化建設,具體體現在:(1)研討課堂教學問題,改進教學方法;(2)檢測教師的教學業務水平;(3)鍛煉教學行為,鑄造高素質人才;(4)了解課堂教學現狀,探索課堂改革的方法。總之要求“觀課”參與者把自己融合進課堂教師的教學情境中,對于點的教學要思考:“如果是我上課,我如何突破”。這種“觀課”的實質是所有課堂參與者在平等對話的基礎上圍繞觀察教學信息進行研討,探索教學實踐的各種可能性。而這種平等對話需要課程的客觀化、科學化、有計量化。

三、高中生物“觀課”的教研策略

“觀課”我理解為應該是集中眾人的思考談論一節課應該如何上,然后由一位老師來呈現討論的課堂,觀察老師“觀課”后再議再構建新的課堂并推廣。需要參與者交流與合作的意愿,多方的開放和接受,以及彼此之間的積極互動和溝通。集眾人思維的“觀課”應該要有如下的策略。

(一)詳盡的“觀課”前準備

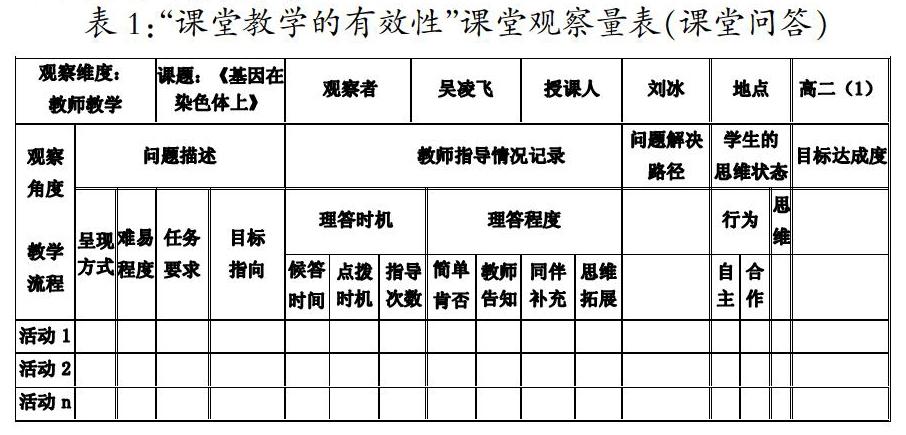

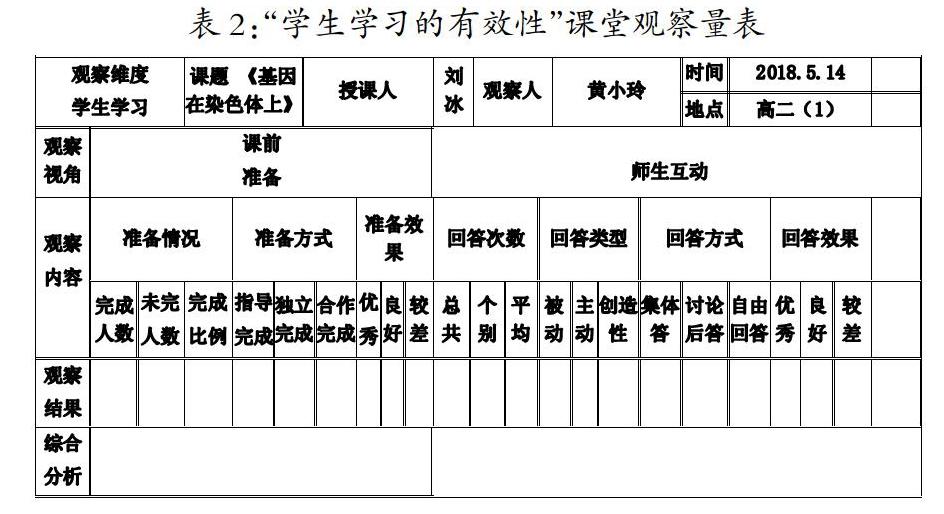

詳盡課前準備才能開始有效的課堂,“觀課”也一樣。一個有效的“觀課”要求如下:(1)提前討論課堂的主題。針對課程評價中存在的問題,在課前進行充分的溝通和咨詢,使教師和“觀課”參與者能夠充分了解學情,以指導課堂教學的方向。(2)讓授課老師先講解學情和自己的設計教學思路。(3)觀課成員教師需了解學生的學習活動、學習狀態,提前和學生交流。例如,高中生物學必修2《基因在染色體上》這一節的觀課教研準備:授課教師對自己教學設計先有一個說明;觀課老師課前研討了解學生的學情。重點班的我們觀課的主線方向是學生的思維運用能力,而普通班的觀課視角落實在課本知識點的把握上。參與觀課的教師“觀課”前任務細化分工合作:比如高中生物必修2《基因在染色體上》這一節的觀課教研準備。觀課老師課前研討確定觀課主線,如何深入運用孟德爾假說-演繹法來引導學生推導基因在染色體上。主線確立后,觀課教師要分工合作:吳凌飛教師負責記錄教師的活動,黃小玲教師負責記錄學生的活動,何嘉偉教師負責全程的錄像記錄等等。

(二)設計主題式問題研討主線并設計科學的觀察量表

傳統的聽課教研中聽課教師更多的是按照自己的個人主觀意識來聽課評課,很多時候基于同事之間的關系評課的是非常籠統的泛泛而談或者根據領導的意見“一邊倒”,這樣得到的教學反饋是不科學的。而有效的觀課反饋是要求有科學的數據分析支持的,因此,有必要設計一個基于學習主題的課堂觀察量表。觀課教師根據研討要達成的目標,應該根據本節課所要達到的教學效果設計不同的觀察量表。可以根據不同的方向來設計,比如從問題數量、問題認知水平、提問目的、提問方式、學生回答方式、學生回答類型教師的課堂處理的方式等幾個方面進行設計。比如在高中生物必修2《基因在染色體上》這一節就可以從學生學習的角度,教師課堂的角度等等來設計不同的觀察量表。

(三)進行翔實的課堂觀察記錄和分析

傳統的觀課基本是著眼于觀察教師處理的重難點,記錄上課教師的筆記;很少有教師能夠針對具體問題和研究方向進行聽課和評價,也沒有多少教學問題需要在教學實踐中考慮和爭議。有效的“觀課”應著眼于發現課堂,立足于學生原本的活動,選擇好不同的觀察“視角”。參與“觀課”的老師應該在上課前并根據觀察任務選擇合適的觀察視角,了解學生的基本狀態。按照定量或定性的記錄表格,按照觀課前談論的任務分配和設計好的量表來進行詳盡并且客觀的記錄。

(四)作出客觀的課堂評價及反思

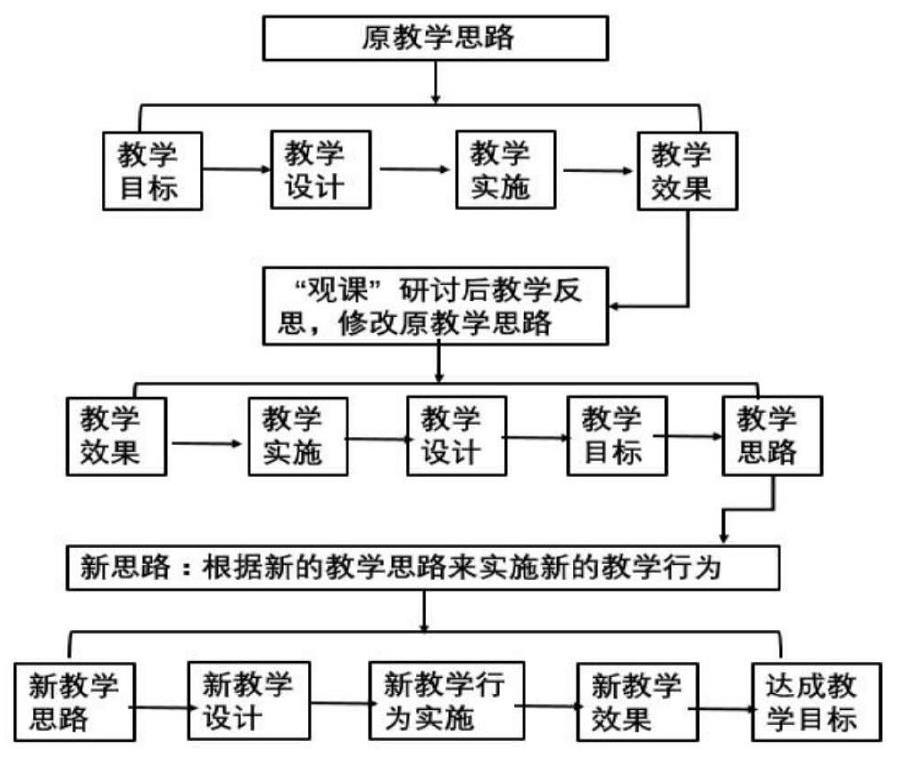

課堂評價是指觀察者進行教學評價的具體視角,目的是進行教學反思修改教學實踐,提高教學研究小組成員的教學技能和水平。具體操作要求:(1)觀察者根據觀察量表的分析和推斷,對課堂觀察現象進行全面描述和評價,并對圖形、圖表、文字等隱患進行合理的解釋。(2)注重課堂細節,盡可能做到全方位的觀察和記錄分析。(3)定量與定性相結合。觀察質表的結論要有觀察量表的數據分析的支持,做到用科學客觀的語言描述觀察結果和結論。(4)果實外展。通過課堂表層現象,我們可以深刻地理解教學的本質,把握教學的主要問題和實質性問題,總結被觀察者的突出教學特點和主要問題。(5)反思自省性。課堂難點的突破要轉化為“如果我來教應該如何突破”的情景反思,得到自我的提升和發展。

“觀課”反思后要有課程再創立的過程,這樣才是一份有效度的“觀課”。具體設計路線如下:

無論是作為授課老師還是作為觀課老師,有效的課堂觀察對于青年教師來說能豐富自己的實踐經驗,借鑒他人的教學經驗和教學思維,提高自己的專業水平和專業素質,有利于青年教師的專業成長。教研組中如能在基于平等“觀課”基礎上開展同課異構,相信教研組的教師本身和教研組的教學水平都能得到一定的提升。

參考文獻:

[1]陳瑤.課堂觀察指導[M].北京.教育科學出版社,2004

[2]沈毅,崔允廓.課堂觀察:走向專業的聽評課[M].上海:華東師范大學出版社,2008

[3]朱又菊.《對“觀課議課”的思考》[J].小學語文教學·會刊, 2011.9

[4]王飛.《觀課議課,在創新教研文化中走向深入》[J].江西教育,2010

[5]陳大偉.《觀課議課的文化觀念》[J].教育與教育研究, 2010年5月

[6]陳大偉.《探尋一個敞亮的教學視界》[J].人民教育,2006,7

[7]陳大偉.《觀課議課三問》[J].智慧教學, 2015年第7期

[8]郭巖麗.《課堂觀察初嘗試》[J].科教·導刊, 2016 年 3 月(中)