基于學科核心素養的高中物理教材二次開發的教學設計分析

——以“能量量子化——物理學的新紀元”為例

黨強強 耿宜宏

(江蘇省前黃高級中學,江蘇 常州 213161)

新的課程觀和教材觀視教材為“工具”和“材料”,教材編制理念也賦予教材更多的彈性,教師應發揮自己的創造力,通過教學設計來進行教材的“二次開發”,以此來尋求教材與課堂的最佳接口,使教材以開放、彈性的姿態迎接和滿足不同學生的需求,釋放課堂應有的張力.

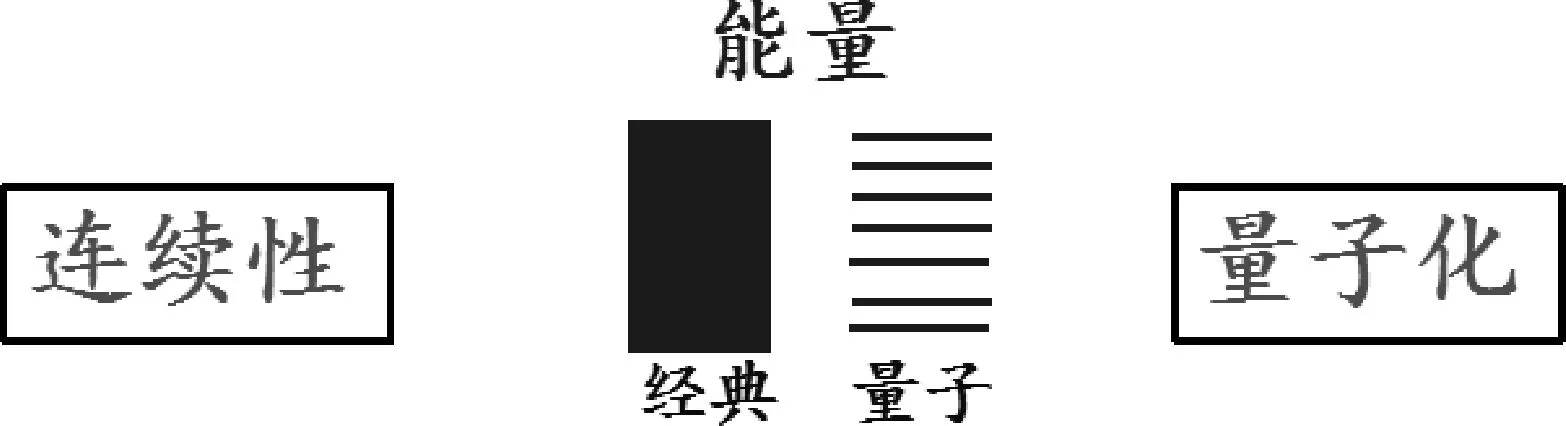

“能量量子化—物理學新紀元”這節課是高中學生在經典“連續性”觀念與“量子化”觀念的首次碰撞,這種理念沖突是非常難以理解的.本文通過合理的教學設計從動態化、生活化、直觀化、人文化四個維度對教材進行“二次開發”,讓學生能夠更加形象、直觀地突破重難點.

1 教學設計中“動態化策略”對學生興趣的激發

高中物理教材的編制花費了許多專家的心血,在知識呈現上肯定是最符合學生思維邏輯的,但教材給學生展現的只能是靜態的文字和圖片,而高中物理知識相對復雜和抽象,在傳統的“教教材”的觀念下,教師僅僅是通過語言的形式將教材的知識傳遞給學生,學生接受的過程是困難的、乏味的.通過教材的“二次開發”能使課堂由靜變動,提升課堂教學效率.

場景1:課堂引入采用動態視頻形式呈現.

課前以視頻為載體,將知識動態化,讓學生了解19世紀末已趨于完善的經典物理學大廈、了解關于“黑體輻射實驗”這一經典物理知識無法解釋的事實、認識普朗克這一偉大物理學家等,通過視頻介紹的19世紀末飄來的兩朵烏云(如圖1),揭開本節課的主題圍繞“黑體輻射實驗”展開“能量量子化”這節課.

圖1 兩朵烏云

場景2:物理學史教育的動靜結合.

本節課是以物理學史的發展歷程為干線、物理學家研究成果為支點、不同模型結論的局限性為思維碰撞點、堅持和創新開創新紀元為終點.在教授物理學史的過程中,筆者通過教學設計對教材進行了“二次開發”,讓學生以教材為依據,通過3個小組(維恩、瑞利、普朗克)的對話,重現歷史發展過程,通過對話過程中思維碰撞的智慧火花,揭開“黑體輻射實驗”的神秘面紗.(課前已經讓學生自主查閱資料,大致了解了物理學史)

教師:請同學們認真觀察輻射強度與波長的關系圖,隨溫度的升高,會發現輻射強度與波長關系有著怎樣的規律呢?

學生:① 各種波長的輻射強度都在增加; ② 輻射強度的最大值向短波方向移動.

教師:同學們已經得出了兩個簡單的結論,但是我們需要的是他們的定量關系.理論物理學家嘗試用不同的理論去解釋上面的規律,比較著名的3位物理學家是維恩、瑞利和普朗克,現在請同學們根據課前分配的小組,結合大家課前查閱的相關物理學史以小組為單位展開對話.

維恩代表隊:維恩從經典熱力學的角度,假設黑體輻射是由一些服從麥克斯韋速率分布的分子發射出來的,即采用分子運動理論,經過嚴密的演繹分析得出一個公式,后經德國物理學家帕邢在蘭利的基礎上對各種固體的熱輻射進行測量,結果很好地符合了維恩的公式,

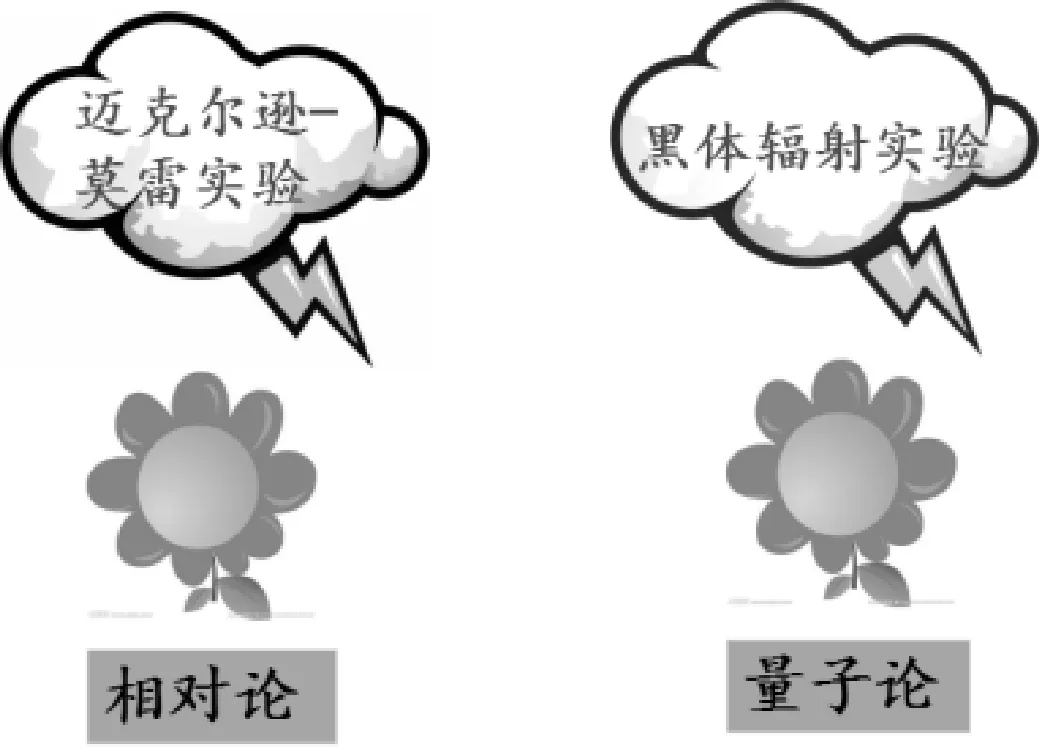

疑惑:當把黑體加熱到1000 K左右時,測得短波范圍內的曲線與維恩公式符合很好,但是在長波方面實驗與理論出現偏差,后在更高溫度下對黑體進行測量,同樣發現在長波區理論與實驗有偏差的事實(如圖2),如何修正這一偏差,我方沒有好的方法.

瑞利代表隊:維恩的假設不是很恰當,熱輻射其實是電磁波,用經典粒子的方法去分析是不符合事實的.

為了修正維恩公式在長波區與實驗有偏差的事實,瑞利拋棄分子運動理論,采用全新的麥克斯韋電磁輻射的波動理論,得出了新的公式.通過理論曲線與實驗數據的擬合,結果發現瑞利公式在長波部分與實驗結果比較吻合,但在短波區的不準確卻是顯而易見的.在紫外區(波長范圍在紫外線附近)竟算得輻射強度為無窮大(如圖2),這是絕對與事實不符合的,這個荒謬的結論被認為是物理學理論的災難,當時稱為“紫外災難”.

圖2 黑體輻射的實驗規律

疑惑:在短波區為什么會有如此大的偏差呢?

教師參與:現在兩個由不同模型分別建立了兩個在不同的波長范圍成立的公式,只有兩個公式共存的時候才能與實驗數據吻合,但是兩個公式推導的理論完全不同,在當時根本不可能同時成立.就比如你要參加聚會,擺在你面前的有一件中式的上衣和一件西式的下裝,兩個在一起穿本身就非常不合適,更要命的是兩個還不能同時穿(因為理論模型不同).

教師:此時經典物理理論對黑體輻射實驗規律解釋出現難以解決的矛盾.這就是我們上課之初跟大家提到的“黑體輻射烏云”.

教師:下面我們大家可以集思廣益,遇到現在的瓶頸,你有沒有什么樣的方法來突破呢?

學生:……

教師:同學們回答得很好,風雨過后是彩虹,只是這次帶來彩虹的不是陽光,是普朗克.

教師:請大家務必記住這個名字,它將普照整個20世紀物理學史.

普朗克小組:普朗克在1986年讀了維恩的相關論文,發現了在長波區理論與實驗數據不符合的事實,后來普朗克又接觸到瑞利的公式,并且了解到短波區理論與實驗數據不符合的事實.普朗克為了兩個無法調和的公式苦思冥想,6年的時間普朗克一無所獲,然而,我們堅信所有的努力總歸會在某一天給我們以回報.

當時10月的德國已然進入仲秋,天氣越來越陰沉,落葉繽紛,鋪滿整個街道,偶爾吹過的冷風沙沙作響.白天的柏林熱鬧而喧囂,在入夜的柏林靜謐而莊重,在這靜謐和喧囂中,一個偉大的歷史時刻即將到來.這一天普朗克突發奇想,認為自己完全可以不再去做那些根本上的假定和推導,可以拋棄物理理論,用數學的方法擬合出一個新的公式,最終普朗克通過數學的內插法得到這樣一個與實驗完美符合的公式(如圖3).

圖3 普朗克公式與實驗結果的對比

教師:大家認為完美嗎?你有沒有什么疑惑呢?

學生:這個公式背后的物理學原理到底是什么呢?

普朗克小組:公式與數據擬合的相當完美,普朗克當時卻“知其然、不知其所以然”.但是普朗克敏銳的洞察力告訴他,這可能是他人生中最重要的時刻,他拿出最大的決心和勇氣,做出了一個他自己都不敢相信和接受的假設,以至于后來在跟他兒子散步的時候說:“我現在做的事情,要么毫無意義,要么可能成為牛頓以后物理學上最偉大的發現.”他也不斷地告誡人們,在引用普朗克常數的時候,要盡量的小心謹慎,不到萬不得已千萬不要胡思亂想.

教師:到底是什么樣的假設讓普朗克這樣的糾結呢?

教師:最終為了解釋上面的實驗事實,普朗克做出了大膽的假設:

能量在發射和吸收的時候,不是連續的,而是分成一份一份的.

2 教學設計中“生活化策略”對課堂的初步引導

本節課關于“黑體”和“量子化”的理解是重點也是難點,如何通過巧妙的教學設計進行教材的“二次開發”就顯得尤為重要,關于這兩個部分的處理,筆者主要從生活中熟悉的實例為模型,通過合理的引導和定義,讓學生在已有知識的基礎上,更快更好地接收相關知識.

場景1:實驗的生活化.

圖4 電爐輻射

教師:同學們,我來跟大家演示一個小實驗(如圖4),講臺上是一個電熱爐,電阻絲通電以后會發熱,我來找一個同學用手靠近電阻絲,請同學說出你有什么感覺?

學生:感覺到暖和.

教師:那么你覺得電熱絲溫度是以什么樣的形式傳到身上的呢?

學生:……

教師:同學們初中就學過熱傳遞有3種形式:熱傳導(用手碰熱水杯)、熱對流(往熱水中加冷水,水溫下降)、熱輻射(火爐中的溫度傳到人身上).

教師:通過大量事實發現,一切物體都在不停地輻射電磁波,我們稱為熱輻射.

場景2:模型引入的生活化.

圖5 綠葉輻射

教師:為了讓同學們更好地了解熱輻射,我來給同學們舉一個例子,大家看這是一片葉子,請問同學們,為什么你看到它是綠色的呢(如圖5)?

學生:入射光照到葉子上,反射綠色的光,吸收其他顏色的光.

教師: 很好,除了反射的輻射能之外,其實還有一部分是它自身輻射的熱輻射能,

我們這節課主要研究的就是物體自身輻射的“熱輻射能”.

教師:那么熱輻射與哪些因素有關呢?讓我們一起帶著下面兩個問題來開始我們的實驗(如圖6): (1) 隨著電壓的減小,電阻絲的溫度減小,你身體感受到的溫度如何變化? (2) 隨著電壓的減小,電阻絲的溫度減小,電阻絲顏色有什么變化?

圖6 電爐輻射強度與溫度的關系

學生: (1) 熱輻射與溫度有關;(2) 溫度不同各波長的熱輻射強度不同.

場景3:實驗背景的生活化.

教師:這樣的規律在當時引起了很多物理學家的注意.我們知道科技可以改變人類的生活,而生活的需求往往為科技的發展提供了方向.在19世紀中葉,歐洲冶金工業迅速發展以及科學家對恒星的研究(如圖7),急切需要人們了解熱輻射的規律,因為如果知道了輻射強度、波長與溫度的關系,就可以通過輻射光得到鋼水或恒星內部的溫度,這樣的需求推動了大量的物理學家去尋找輻射強度和溫度的定量關系.

圖7 生活與科技

3 教學設計中“直觀化策略”對知識模型的簡化

物理學科具有其特殊的意義,首先它是基于實驗的學科,物理教材中提供很多的演示實驗和分組實驗,目的就是讓隱性知識顯性化,通過實驗教學讓學生理解本質,而實驗教具的選擇恰恰能夠使得抽象的概念更加具體化,也能夠使得實驗目的及實驗原理更加直觀化,筆者通過對“黑體”模型、“量子化”概念的直觀化類比,讓抽象的問題更加具體.

場景1:“黑體”模型.

教師:現在同學們思考一個問題:能否通過直接測量電熱絲的輻射能研究熱輻射與溫度、波長的關系呢?為什么?

學生:不行,因為探測的時候會有反射的輻射能影響探測結果.

教師:很好,既然電阻絲有反射光,我們可不可以找到這樣一個問題,該物體能夠完全吸收入射輻射能,而不發生反射,這樣我們探測的就只有“熱輻射”,最開始是德國物理學家基爾霍夫提出的“黑體”的概念.

通過描述,我們知道“黑體”是一種理想化模型.

教師:那么生活中有沒有類似于黑體的模型呢?

圖8

教師:一座建設中的樓房還沒安裝窗子,內部也已經粉刷完畢,如果從遠處看窗內,你會發現什么現象(如圖8)?

學生:發現房間內比外面黑得多.

教師:為什么會出現這種現象?

學生:進入房間內的光線能夠從窗戶出來的很少,并且距離眼睛比較遠,能夠進入眼中光線更少.

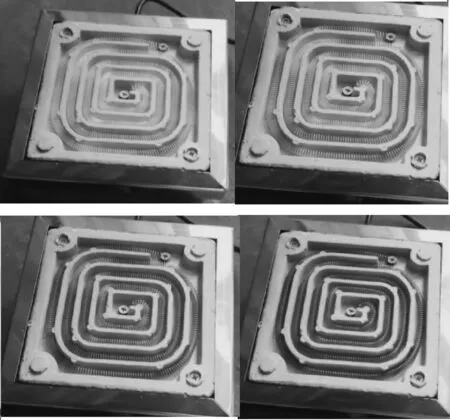

教師:如果進一步縮小窗戶的大小,將模型類比于開小孔的茶葉罐(如圖9).

圖9

教師:先打開茶葉罐,請同學們觀察內部是亮的還是暗的?

學生:亮的.

教師:現在蓋上蓋子,但是在蓋子上開一個小孔,大家再次觀察(如圖9)?

學生:從各個角度看都是黑暗的.

教師:類比于之前提到的黑體模型,我們發現經小孔反射出來的輻射能幾乎忽略不計,入射輻射能幾乎全部被小孔吸收.小孔可以類比于黑體.

教師:我們把小孔的模型再次拿出來,給小孔加熱,則在小孔位置處測量的輻射能就是熱輻射能,通過大量的實驗證明:黑體輻射只與溫度有關,與材料和表面狀況無關.

教師:類比上面的模型,我們可以構造這樣的黑體模型.(如圖9)

教師:有了黑體模型,我們可以通過改變溫度進而測量各波長下的輻射強度.

場景2:“量子化”概念.

教師:大家通過假設可以發現,這樣的觀點跟我們已知的經典物理學有很大的不同,甚至完全背離.例如我們已知的水從高處下落,重力勢能與動能的轉化總是連續的,但是普朗克卻提出了不連續的概念.現在我們通過圖10來比較一下.

圖10

教師:我們把不連續,一份份稱為“量子化”.

教師:為了讓大家更好的理解量子化的概念,我們來舉一個例子(如圖11),人沿扶梯上升(連續的),人沿樓梯往上爬(量子化的).

圖11

現在同學們注意了,我們利用“連續性、平滑性”建立的物理學大廈開始出現動搖,一個全新的神話般的物理學新紀元即將開啟.

教師:能否舉例生活中的連續性和量子化.

學生:人的個數、電荷量、人民幣幣值等等.

教師:通過本節課的學習,大家應該認識到,其實所有物體都是量子化的.既然都是量子化的,那么同學們如何理解下面的現象呢?

在一杯開水中放入一支溫度計,開水靜置室內,可以看到開水的溫度是逐漸降低的,既然從微觀的角度來看能量是一份一份向外輻射的,為什么它的溫度不是一段一段地降低?

教師:每個能量子的能量很小,宏觀物體的能量不連續變化非常不明顯,可以忽略不計.為了方便大家完成練習,我們給大家以下簡單的結論.

(1) 在宏觀尺度內物體的運動是連續的,能量變化也是連續的.

(2) 在研究微觀粒子時必需考慮能量量子化.

4 教學設計中“人文化策略”對物理學史的升華

物理學科核心素養要求中學物理教育不能僅僅局限于知識的傳授,更應該從學生認知的角度出發,讓課堂充滿人文色彩.就物理學科而言, 教師可以根據教學設計深挖教材對學生人文教育關懷的內涵.例如,通過知識的得出過程,讓學生了解物理學史,通過物理學史的教育,讓學生真正理解知識的起源,知識的得出過程所蘊含的人文理念及最終知識如何改變生活,讓學生在全方位、豐富的人文關懷中獲得更多情感態度價值觀的轉變.通過小的課堂,體味家國情懷,讓學生真正的成為一名知識與能力并重,價值觀正確的學生.

場景1:知識的力量.

教師:相信大家對量子化已經有所了解和認識.那么量子化的提出給我們的生活帶來哪些重要的成就呢?(如圖 12)

圖12

教師:最直接的幾個成就如下.(1) 催生了掃描隧道顯微鏡,使我們可以從原子級觀察物體表面; (2) 闡明了激光原理.使得激光在測量和照明領域大放異彩; (3) 解釋了半導體原件的導電機制,使得千千萬萬半導體原件走進我們的生活; (4) 中國墨子號量子衛星的發射成功,也意味著中國在量子領域的研究已經走到世界前列.

場景2:變革的困難.

教師:通過這節課我們了解到量子化的得出是非常艱難的,但是大家接受的過程更加艱難,現在同學們一起閱讀下面的資料:“變革的困難”,并且給大家分享你的收獲.

數學家萊布尼茲曾經說過:“自然界不會突變.如果要對此提出疑問,那么世界將會出現許多間隙,這就迫使我們去乞求神靈來解釋自然現象了,間斷性同科學格格不入.

普朗克從接觸黑體輻射實驗到得出普朗克公式,前后花費了6年時間,做了大量的研究和猜想,最終他突破傳統經典觀念束縛,大膽創新得到劃時代的發現.

普朗克發現能量子之后的長達14年時間,他總想退回到經典物理學的立場.他曾在散步時對兒子說:“我現在做的事情,要么毫無意義,要么可能成為牛頓以后物理學上最偉大的發現.”

他不斷地告誡人們,在引用普朗克常數的時候,要盡量的小心謹慎,不到萬不得已千萬不要胡思亂想.

1905年,愛因斯坦提出光量子假說,成功地解釋了光電效應.

1906年,他又將量子理論運用到固體比熱問題,獲得成功.

1912年,玻爾將量子理論引入到原子結構理論中,克服了經典理論解釋原子穩定性的困難,建立了他的原子結構模型,取得了原子物理學劃時代的進展.

1922年,康普頓通過實驗最終使物理學家們確認光量子圖景的實在性,從而使量子理論得到科學界的普遍承認.

1918年普朗克憑借量子化的觀點獲得了諾貝爾物理學獎.

教師:有沒有同學愿意分享你的收獲?

學生: (1) 科學發展的過程是曲折的,科學的進步既需要永不放棄的決心,也需要勇于創新的精神.(2) 堅定信念、踏實奮進,不急功近利,勇做走在時代前列的奮進者、開拓者.

教師:今天我們學習了能量量子化,物理學的新紀元,我們現在也是處在一個新時代,最后以習總書記在五四青年節對廣大青年朋友的告誡來結束這節課——奮斗是青春最亮麗的底色.

5 基于教學設計的教材二次開發的可行性評估

筆者從3個維度展開本節課的可行性評估:關于備教材的教材研究;關于備學生的學生參與,關于備課堂的細節處理.

通過創新性的教學設計,結合實際課堂的體驗,筆者認為對教材“二次開發”使真實課堂更加具有實效性,主要體現在以下方面: (1) 教材知識教授更加深入; (2) 學生參與到技術參與完美結合;(3) 課堂導入更靈活直觀;(4) 課堂引導互動更加精細恰當;(5) 物理學史講解更能提升人文素養.

經過對學生的評價,發現通過對教材的“二次開發”,使得本節課重難點得以有效突破,學生對于黑體輻射、量子化觀念都有了深刻認識,人文素養層面也得到全方位的提升,課堂效率高,反響好.

6 結語

通過合理的教學設計進行教材的“二次開發”,既能重視知識的學習與積累,也能關注能力的培養和素養的提升.通過從動態化策略、生活化策略、直觀化策略、人文化策略4個層面的教學設計,讓教材的知識更加有效地展現在學生面前,教師也能夠在完成知識傳授的過程中,增加更多符合學情的教學環節,最終將課堂變成學生喜歡的課堂、符合課程標準要求的課堂、教師認可和滿意的課堂.