巧設實驗悖論,踐行意義學習

——關于多元化透鏡規律教學的思考

李玉蘭 劉永飛 張麗萍

(1. 石家莊市第四十二中學,河北 石家莊 050024; 2. 河北師范大學物理科學與信息工程學院,河北 石家莊 050024)

學習始于感官感知,實驗在學習過程中舉足輕重.本文以學生前概念為源頭,通過設計與認知相悖的實驗,以求喚醒學生探究欲望、增加思維含量、生成意義課堂.謹以人教版“透鏡”一節闡釋.

1 理解實驗悖論:透鏡折射作用的本質建構

1.1 營造沖突,激發探求動機

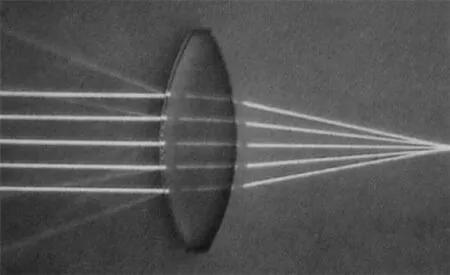

關于透鏡對光的作用,教材中通過以下2個演示實驗得到結論:凸透鏡對光有會聚作用,凹透鏡對光有發散作用.

圖1 凸透鏡對光的會聚作用

圖2 凹透鏡對光的發散作用

對學生而言,頭腦中浮現并堅信這一經驗性認識,它即刻成為學生腦中的表層前認知,對教師來說,這看上去的“直白與明了”卻為后續準確理解該規律本質埋下了認知沖突的引線.

教師將本環節教材規律的含義表面化,并有意忽略會聚(發散)作用和會聚(發散)光線的區別,為隨后“意外”實驗現象造勢,從而有效激發學生認知沖突.

課堂上教師引導學生觀察透鏡對任意光線作用的結果時,學生對現象的預設必然統一于教材的權威定義.通過實驗事實巧妙營造的相悖情境,暴露了學生錯誤的推理結論,激發了認知沖突,得以有效聚合學生注意,實現靶向目標問題解決.

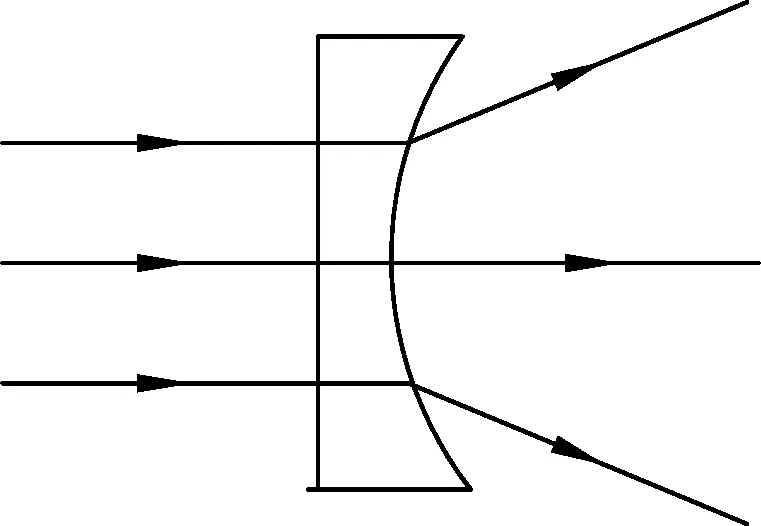

(1) 讓發散的三束光分別射向凸透鏡,觀察光通過透鏡后的偏折方向(圖3).

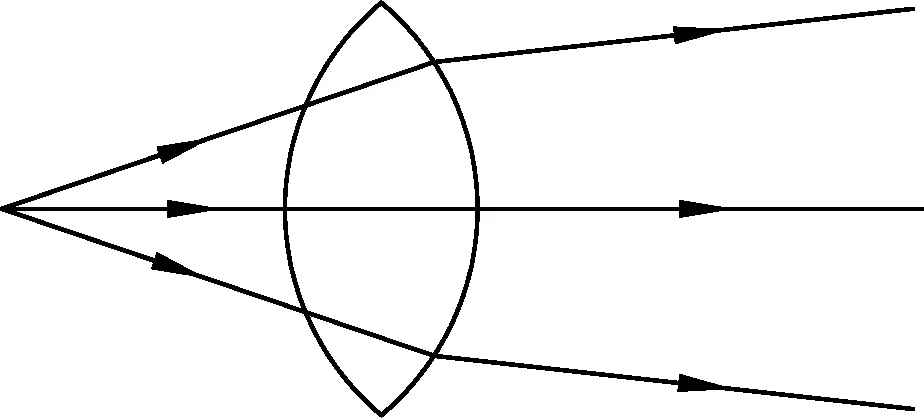

(2) 讓會聚的三束光分別射向凹透鏡,觀察光通過透鏡后的偏折方向(圖4).

圖3 發散光線通過凸透鏡

圖4 會聚光線通過凹透鏡

學生詫異地發現經過凸透鏡的光束發散,經過凹透鏡的光束會聚.實驗事實給予學生強烈的認知沖突,引發其探求知識的積極思維,為理論分析高效助力.

1.2 關聯理論,優化知識結構

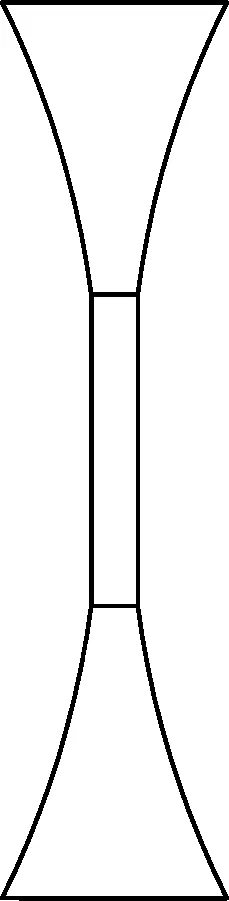

圖5 凹透鏡簡化模型

借助學生腦中普遍產生的積極情緒,教師順勢引導其認知走向深刻.透過現象分析本質,從規律根源處將難點突破,由現象關聯理論,實現知識的結構化.

如圖5所示,以凹透鏡為例,教師引導學生對凹透鏡建模,將其模型化為兩塊梯形棱鏡和一塊方磚.如圖6、7,運用折射規律畫出折射路徑,學生自然領會所謂發散,實指光線相對入射光線發生外向于主光軸的偏折,此時教師點出發散作用中“作用”二字的本意,厘清規律本質,改變學生頭腦中將規律誤解為發散結果的前認知.

圖6 光線在凹透鏡上部分的折射路徑

以上教學流程,不僅激發了學生運用知識的樂趣,貫徹由生活走向物理教學理念,也引導學生思維向深刻性發展,為后續教學思路立標定向.

實驗的改進,既幫助學生理解上述結論,也使其領悟了會聚作用與會聚光線、發散作用與發散光線之不同,以及從現象到理論建構“作用”二字的深刻含義.

實驗飽含值得深度挖掘的思維材料,借助實驗教學能有效拓展學生思維,教師適時引導,能幫助學生多維度建構物理知識和實驗方法.

下文將以透鏡實驗為例,基于學生已有經驗,具體闡述促進學生深度學習的教學實施.

圖8 光線射向凹透鏡上下表現

2 規律實驗悖論:透鏡會聚結果的可視探究

2.1 細究反常,再啟思維高潮

透鏡是折射規律的應用,在分析透鏡折射原理時,以實驗激發認知沖突引出隱含規律,并建構全反射概念.

如圖8,此實驗中的光束1、2由空氣射入玻璃,折射光分別射在凹透鏡的上下兩面上,光束3、4是經上、下表面反射,進而由玻璃射向空氣折射后的光束.新的問題再次激發學生認知沖突.

何以入射光線未發生外向于主光軸的偏折?進而激發學生探究欲望.

學生積極融入課堂,物理課堂教學的生命力即刻顯化,教師只需順勢點撥,即可助其思維深化和升華.

2.2 強化意義,探尋規律本質

為保證光路清晰可見,課堂演示可利用光子打到顆粒狀煙霧上發生散射的現象,采用示蹤法呈現光路.教師于透明的封閉盒中進行演示實驗,點燃熏香后,便清晰立體的顯現出了光束行進的路徑.

將入射光射向透鏡上表面,出現圖9現象.隨著光束入射角度的變化,光束6、7的亮度隨之發生變化,變換至圖10時,折射光束7已不存在,而光束6則變亮.此時入射光由空氣射入玻璃后的折射光射在上表面并被全部反射,反射光又于玻璃射向空氣時發生折射,就出現了圖10的實驗現象.

圖9 光線在凹透鏡上表面發生反射與折射

光從一種透明介質斜射入另一透明介質時一般會發生折射.當光從光密介質斜射向光疏介質,入射角超過某一角度C(臨界角)時,就不再發生折射,出現全反射現象.

3 現象實驗悖論:透鏡反射規律的意義深化

3.1 深挖現象,擴展思維方向

教材中選用入射面為平面的透鏡,目的是光線平行于主光軸(即垂直于入射面)入射,反射光線與入射光線重合,學生觀察不到反射光線,回避了在學習透鏡時再解釋反射的問題.但細心觀察的學生會發現折射光線比入射光線暗,由此可見,問題非回避而自解.相反,如果學生在實驗中能看到反射光線,光學的很多規律便可全盤激活,學生對透鏡的認知也會更加全面且系統.

實際教學中我們常采用標準透鏡演示,仔細觀察發現,凹透鏡左側可見反射光線會聚于一點(圖11);凸透鏡左側可見反射光線反向延長線亦會聚于一點(圖12).

圖11 光線在凹透鏡在側的會聚現象

圖12 光線在凸透鏡在側的發散現象

3.2 嫁接前知,整合透鏡知識

對以上出現的現象,教師可借勢引導學生由表象走向理論,如圖13、14,將凹面鏡、凸面鏡知識進行回顧并應用其闡釋實驗現象.

圖13 凹面鏡對光線的作用

4 教學啟示

4.1 營造沖突,調動積極情緒

感性材料是思維活動的源泉和依據,各種類型的物理實驗,形象直觀地展示了物理規律支配現象的輪廓,為學生學習提供了豐富的感性材料.

由實驗直接展示問題結論,對學生的求知欲具有抑制作用.教學中教師轉換策略,巧設悖論制造懸念,喚醒學生求知激情.

4.2 鋪展思維,落實意義學習

現實中,課堂上的實驗行為大多被同化,演示更多是對教材既定內容的“照搬”或“比貓畫虎”式驗證,達不到激發學生興趣面、建構知識體之新課程理念.

事實上,放大實驗教學,兼并課后實驗、仿真實驗,挖掘學生盡可能多的興趣學習空間,引導其深度學習、重度思考,在激活探究和思維能力的同時實現意義學習.