我國高校心理危機干預現狀研究

——基于CNKI(2003—2019) 的文獻分析

張日冉

(渤海船舶職業學院,遼寧 興城 125105)

一、中國全文數據庫(CNKI)數據分析

本文所用數據主要通過中國全文數據庫(CNKI)檢索獲取。依據檢索分類方法,我們分別以“檢索詞”“關鍵詞”“題名”“主題”等為維度,以“高校心理危機干預”為內容條件進行相應檢索,匹配類型為“模糊”。在中國全文數據庫(CNKI)共檢索到期刊論文、會議論文、報紙文摘等文獻有738篇(2003—2019年)[1]。其中,碩博士學位論文106篇,期刊文獻593篇,會議論文37篇,報紙文摘0篇。其中第一作者為碩博士的論文有699篇。

(一)我國高校心理危機干預研究文獻數量呈逐年增長趨勢

我國高校心理危機干預研究文獻數量呈逐年增長趨勢預示著相關研究工作人員數量、資源投入增加,2003—2006年高校心理危機干預的相關研究文獻檢索到42篇,2007—2012年間研究文獻有318篇,2013—2016年研究文獻有268篇,2017—2019年研究相關的文獻有145篇(詳見圖1)。

圖1 總體趨勢分析

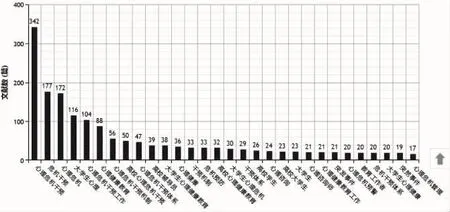

(二)論文題目與論文中關鍵詞的“主題詞”使用等統計分析

通過對論文題目和論文中關鍵詞等部分的主題詞的使用情況分析,我們歸類整理總結出6類論文題目使用的主題詞。6類關鍵詞使用的主題詞表述并統計了這些主題詞使用的分布特征(詳見表1、圖、圖 2)。

表1 心理危機干預研究相關主題詞及其分布文獻數量統計表

圖2 心理危機干預研究相關主題詞及其分布文獻數量統計餅圖

圖3 心理危機干預研究相關主題詞及其分布文獻數量統計柱狀圖

研究文獻中心理危機干預研究主題詞使用趨勢特征如下:“心理危機干預”有342篇占46.3%;“危機干預”有177篇占22.6%;“心理危機”有172篇占22%;“大學生心理”有116篇占14.8%;“心理危機干預工作研究”有104篇占13.3%;“心理健康教育研究”有88篇占11.2%。不同主題詞的使用在一定程度上反映了研究者的視野和研究域。我們認為“心理危機干預”一詞能較好地反映相關研究,具有一定的規范含義。同時作為眾多的“心理問題”中的一個——心理危機,得到了研究者的重視甚至成為一個獨立的研究對象,這是好事兒;而像“心理健康教育研究”這樣的表述相對廣泛但是在實際研究中卻又局限在一個狹小的“心理危機干預”范圍里,反映了研究者認識的欠缺[2],同時容易造成“心理健康教育就是心理危機干預”的混同錯覺。筆者認為區分心理危機干預與心理健康教育的不同是必要的。

從研究的文獻時間層面看,在2006年以前的文章中,大多數論文的研究層面只是停留在表象,最多的是對心理危機問題的探討分析。2006年以后的文獻數量增長快速,越來越多的研究開始關注研究高校心理危機工作開展及其組織等的相關對策的問題。2013年以后的研究主題更加豐富,但在數量上趨于穩定態勢,在質量上有著長足的提高。

從技術理論操作層面、實踐指導的角度看相關研究中還是欠缺的,特別是基于心理學臨床專業角度去研究數量還是少的。

(三)高校心理危機干預研究文獻的刊發主體、主要研究者身份學歷學術身份的趨勢與意義

如表2所示,高校心理危機干預研究中,教育理論與教育管理期刊是主體,有278篇(占37.7%),其他期刊182篇(占24.7%),心理學期刊文獻有135篇(占18.3%),會議有37篇(占5%),碩博論文有106篇(占14.4%)。可以看出,教育理論與教育管理期刊發文多于心理學期刊近兩倍,這說明當前“高校心理危機干預”更多地被作為教育理論和教育管理類問題研討,更多地把“心理危機干預“當作一種工作機制和工作措施”[3]。這對在工作管理層面將“心理危機干預”的工作引入到現實工作中是有利的,為高校教育管理工作的引入提供了認識基礎和理論準備,推動了高校心理健康教育工作。

在總的文獻中心理學期刊發布的文獻數量相對較低占18.3%,暴露從心理臨床學等基礎理論研究的相對不足的短板。

從中國全文數據庫(CNKI)上的數據統計上看,碩博士論文共有106篇,其中102篇是碩士論文,只有4篇是博士論文(詳見表2)。這預示著對于高校心理危機干預的研究,在研究的深度與專業性的程度上還有很大的不足。如何促進更為專業的研究人員從事這樣的研究是推動心理危機干預整體水平提高的很關鍵性的命題。

表2 研究文獻來源分布表

二、我國高校心理危機干預的研究歷程

2003年前,我國的各種期刊上,沒有查詢到心理危機干預的文獻。心理危機干預等相關主題的研究文獻是最近二十年才出現的,我國高校心理危機干預的研究歷程我們暫時擬分為以下四個階段。

(一)萌發階段(2003—2006年)

現實的召喚與學者的覺醒。從社會事件的角度看,2002—2003年爆發了蔓延全球的“SARS”病毒事件并引發了大量的社會心理危機的形態發生。在教育領域,2004年云南大學發生了馬加爵殺人犯罪案件。可以說這樣的社會事件引發了人們的思考和關注,喚起了學者的相關研究工作。

從2003年到2004年兩年的時間里,對高校心理危機干預的研究文獻有5篇論文。2003年第6期的《廣西政法管理干部學院學報》刊發了馬湘培的《高校應提升心理危機干預的能力——經歷SARS反思高校心理咨詢》[4]一文。文章闡述了心理危機干預是一種特殊的心理咨詢服務,危機干預在處理各種“應激”中應發揮積極作用。2004年06期的《昭烏達蒙族師專學報》 (漢文哲學社會科學版)刊發了隋麗麗、李海紅的《提升危機干預的能力應成為今后高校心理咨詢的任務之一》一文,進行了大學生心理危機干預的個案分析,指出了高校大學生心理危機研究已成為心理健康研究的一個重要課題,也是新世紀高校教育管理工作所面臨的難點。《第八屆全國高校心理健康教育與心理咨詢學術交流會論文集》 (中國會議)中,鄒茜的《高校心理健康教育專業化研究》一文定義了心理危機事件的“突發事件”。文中指出“突發事件”是區別于正常的社會運行機制下可以容納的事件,指的是突然發生、影響面廣泛、出乎于人的正常心理承受能力之外的事件,具有突發性、嚴重性、影響廣泛性等特點。

2004年2月教育部辦公廳出臺了《關于進一步加強高校學生管理工作和心理健康教育工作的通知》;2004年10月中共中央、國務院發布了《關于進一步加強和改進大學生思想政治教育的意見》;2005年教育部辦公廳發布了《關于成立普通高等學校學生心理健康教育專家指導委員會的通知》。這一系列的動作舉措促進了以“心理健康”為主題深入高校教育教學管理,極大地促進了心理健康的理念傳播和專業研究的發展。

中國經歷的SARS事件后讓更多的學者、管理部門看到了心理危機事件的研究理論意義與現實的需要。相關行政管理文件出臺,高校工作內容管理機制的不斷改善等等這些為后續研究發展準備了人員基礎、工作基礎,也引入了一定的知識能力基礎。

(二)起步階段(2007—2012年)

這一時期高校心理危機干預研究論文數量快速增長的階段,共有318篇參考文獻,在研究方法和研究內容方面已經有了長足的進步。

吳玉東在《中國校醫》2008年第6期發表了《高校心理危機干預體系的缺失與重構》。文章論及心理危機事件與自殺、殺人等惡性事件的關聯,呼吁將“心理危機干預”引入高校管理工作,健全高校心理危機干預體系[5]。李濤、張蘭君在《心理研究》2008年第5期發表了《高校危機事件后的心理危機干預模式》一文。文章指出:心理危機干預是一種補救性的心理輔導,旨在幫助事件中涉及的當事人渡過危機,恢復心理平衡。文章將對大學生心理危機的干預模式劃分團體心理危機干預、小組心理危機干預、個別心理危機干預等三個不同的級別和方式,并闡述每一級方式干預中的重點任務和具體方法[6]。何元慶、汪傳寶在《高校輔導員學刊》2009年第1期發表了《高校學生心理危機干預案例》一文。文章以個案心理危機干預實際實施為背景討論了在大學生中出現了種種心理危機之時如何開展心理危機干預的操作工作層面的問題。

(三)穩步發展階段(2013—2016年)

2013—2016年,大學校園發生了多起在校大學生由于心理異常等原因致他人受傷或致他人死亡的嚴重事件,心理問題社會化影響越來越嚴重。工作現實需要激發了相關的研究,相關研究工作的開展也佐證了社會發展的現實需要[7]。

我國高校心理危機干預案例研究論文數量近幾年穩步增長,在研究內容上更突出專業與實際技術方法:單珊、周春英、李大威在《教育教學論壇》2013年第43期發表的《焦點解決短期咨詢在高校心理危機干預工作中的應用研究》,討論了焦點解決短期咨詢技術應用于高校心理危機干預工作中的可能性和優勢,以及在高校心理危機干預工作中的實際應用技巧;甘霖在《中國高教研究》2013年第10期發表的《大學生心理危機干預網絡的優化研究》,從危機干預理論出發,分析了當代大學生所面臨的心理危機譜系特征和心理危機干預的主體構成網絡結構與功能集成,分析了大學生心理危機干預實際工作中的碎片化困境問題及其成因,提出了優化心理危機干預組織結構工作中的網絡策略選擇[8]。趙振軍、朱宏在《中國音樂治療學會第十一屆學術交流會論文集》 (中國會議)發表的《大學生心理危機音樂治療干預策略的相關性研究》,以新興的音樂心理治療理論與技術為著力點,以多元音樂治療為新興模式介入引導危機中的大學生從情緒轉變開始。顏晴晴、劉海明在《江蘇第二師范學院學報》2016年第2期發表的《音樂團體輔導在高校新生心理危機干預中的運用》,提出音樂團體輔導等技術技巧可以在新生心理危機干預中發揮積極作用,值得高校思想政治工作者和心理工作者關注。

從工作層面看,這一時期經過國家行政主管部門的大力促進,高校心理健康教育工作普遍得以實現,各個高校在心理健康工作中也多數引入心理危機干預的工作機制,這為后面的相關研究工作鋪墊了較好的物質基礎、人員準備、工作環境。

(四)相對成熟增長階段(2016年至今)

2016年至今,我國高校心理危機干預文獻數量增長放緩,研究趨于穩定。這一階段,新的理論視角不斷涌現。鄧黎崇在《課程教育研究》2018年第49期發表的《高校輔導員在大學生心理危機干預中的角色研究》,分析指出大學生心理危機干預在高校教育管理學生的實際工作中具有極其重要的地位,指出輔導員在大學生心理危機干預實踐工作中的具體優勢,提出大學生心理危機干預過程中輔導員的角色定位問題。楊婷、謝剛、李垠在《廣西青年干部學院學報》2018年第5期發表的《高校輔導員在大學生心理危機干預中的作用及定位分析》,討論了高校輔導員在大學生心理危機干預過程中的角色定位,就如何更好地發揮高校輔導員在心理危機干預中的作用,對促進大學生的心理健康、減少或預防因心理危機引發的安全事件,打造平安、和諧的校園環境提出了建議。王文鋒在《西部素質教育》2019年第10期發表的《高校學生心理危機的家校協同干預路徑》,首先闡述了高校學生心理危機的家校協同干預的意義,其次分析了高校學生心理危機的家校協同干預的現狀及原則,最后探討了高校學生心理危機處理過程的家校協同干預的實現路徑,并為實現這種路徑指出了建立心理育人家校共同體、樹立家校同責共育意識、搭建家校互聯互通平臺、健全家校協同管理機制等具體措施和辦法。

三、對現有文獻研究的思考

從1985年至2018年期間,社會各方學者對高校的心理危機及危機干預等問題給予了大量的關注,尤其從2005年以來,研究的內容更加豐富,也更加細化,研究方法不斷增加,從定量研究到定性研究,大大增加了可操控性。文章的數量迅速增長,為高校心理健康教育的開展與研究提供了一定的專項理論基礎和專項指導[9]。

通過從中國全文數據庫(CNKI)上的已有的數據文獻738篇,對其進行整理與分析,筆者認為在研究的層面等方面還有很大的提升空間。

(一)“心理危機干預”的主題性研究滯后于與“心理健康”主題相關的研究

在中國全文數據庫(CNKI)中,本文以“高校心理”為主題詞,共檢索到20 740篇文獻(1985—2019年)。在2003年之前的文獻中以“高校心理危機干預”為主題詞所查到的文獻為零,而將時間軸鎖定在1985年,以“高校心理”為主題詞,就能檢索相應的文獻。可以看出,以“高心理危機干預”為主體的研究落后于高校心理研究。這種差別在于現實需要、也在于人們對 “心理危機”與“心理健康”關系認識上的不足。

此外,現有發布研究高校心理危機干預成果的學術期刊多在教育與管理期刊,心理期刊上能搜索到的比例少。這反映了實踐的需要在增強,專業研究和投入滯后相矛盾。

(二)針對高校心理危機干預的研究總體上不足

目前能搜索到的,大多數心理危機干預類的研究文獻是針對校園內發生的特定事件,缺少對國外心理危機干預研究的進展研究與比較研究,對于整體而言的高校心理危機干預研究中師范類院校所占比重小,師范類院校缺位[10]。并且缺乏理論依據和實際的客觀數據。在尋找對策方面,也是停留在表面現象,沒有過多的深入與分析。

(三)研究投入上,高校心理危機干預等相關研究投入比例小

本身作為高校的心理危機干預就是高等教育研究的重要組成部分,但研究的數量上與層次上缺少基金的扶持力度,全國課題基金僅一項,少之又少。在基金的支持上,遠遠落后高校心理的扶持力度,也就更加難上加難的進行基礎性的研究了。