寄意山水,情懷逸興

王謙

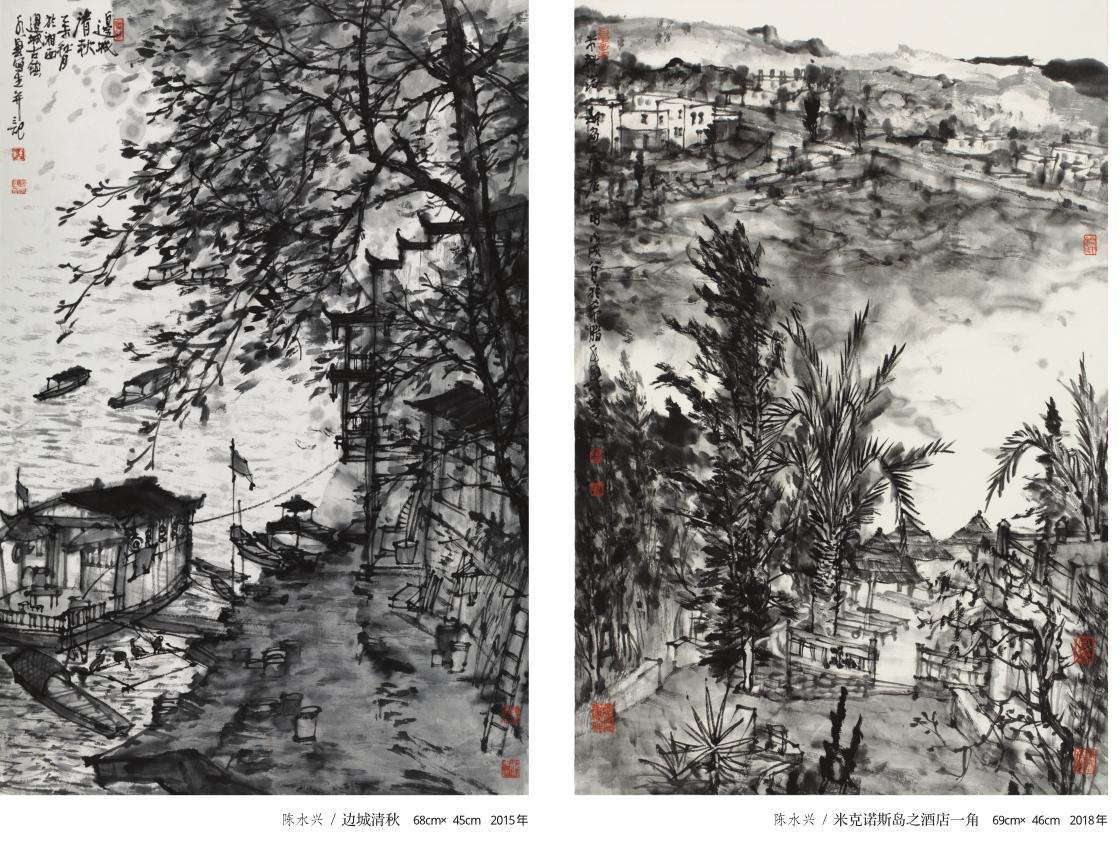

欣賞陳水興博士的寫意山水作品,總有兩種感覺次第涌到心頭:水興作畫的過程必是快樂的,因為每次面對他的作品,都會有令人心動的感性存在叫人滿足;水興作畫的過程又必是理性的,因為每次面對他的作品,都會有促人深思的理性成分叫人試著去探索畫面背后的一些內容。他的畫,給人親近,同時又遠離甜俗。簡單說,他的畫中蘊含的詩意令人欣悅,又絕不像常見的一些畫家那樣刻意討好觀眾。

清人王澤宏在文章中曾記載,唐代張璪有生枯筆,其妙處是“潤含春澤,干裂秋風”。近代黃賓虹也極為主張、欣賞山水畫中“干裂秋風,潤含春雨”的筆墨境界。書為心畫,筆墨出之于畫家之心,“干裂秋風”所對應者,是外顯的剛直品性,而“潤含春雨”所彰顯的,是畫家內蘊的旖旎情懷。二者相濟相生,在畫中是藝術境界的達成,在人生是幸福境地的完善。而水興的畫,有彌目的墨氣氤氳,有充盈的畫者情懷,恰當得上“潤含春雨,干裂秋風”之評。

水興早年畢業于廣州美術學院國畫系,從事繪畫相關工作,后來又回母校深造,這樣的屢經鍛造與淬火,完全是干將、莫邪之類不世出之寶劍的成就之路。2016年金秋,他考入中國藝術研究院,在許欽松先生門下攻讀美術學博士,則在更高的臺階上享受著由更加深邃的藝術理解與向更高造境的追索所復合的快樂。他的作品,如將近作與一兩年前作品比照而觀,也不難發現一些新近生出的變化,這也是一種更耐得品賞的畫中意味。

曾讀過水興的一個“訪談錄”,看他回憶小時候自發地學著父親的樣子刨木、拉鋸,眼前似乎在他的少年動感形象與眼前山水畫中的舒展線條、彎曲有致的筆線意象之間瞬間接通了任督二脈。又聽他說起當年“母親把許多錢藏在一袋花生里面提著準備去交學費”,而當他得知其他報名學畫的同學都是公費,而自己則要額外多交一筆“城市增容費”時,這個血性少年“一氣之下就拉著母親回家去了”。為了讓水興有機會到高中讀書,很短的時間里,“母親的頭發一下子白了許多,我夜里還經常看到她獨自流淚……”讀到這樣融血的記憶文字,我一下能夠理解了水興的畫里何以有那樣充滿的柔情。血性猶如秋風之烈,孝意造就柔情。有此二者,所以畫面得“干裂秋風”之慷慨,內含生出溫潤蘊藏,這也正合乎古人歷來講究的“畫如其人”的道理。易言之,如果說“干裂秋風”表現的是力之烈,那么,“潤含春雨”給觀者的體味就是情之深。合此二者,必然大家氣象。

在筆墨技法層面,水興的畫頗耐品味,他擅長將許多種矛盾的元素融于畫幅之中。他重寫生,創作作品則筆墨縱馳,沒有通常寫生畫家常有的拘泥不變;筆墨技巧掌握到純熟,但又遠離“逞才氣、玩筆墨”的淺薄路數。

同樣是在筆墨層面,有心的觀者會發現水興絕對是位清醒的藝術家。他的作品有上佳的筆墨效果,在畫室看他作畫,當其信手揮運之意,也時見其瞬間停下來思索,卻又不像當下一些學院派追求“撞水法”“撞色法”“做肌理效果”之類,他的畫上,是再自然不過的筆墨,其中必有匠心,皆出之以自然而然,時刻警醒著技巧的過度表現。在他對畫境的理解與實踐中,他頗有經驗之談:“對畫面的意境營造,我經常會改變,有時候我會對著景物不斷地看,下筆時大腦已經想好了要表達的畫面氣氛;有時候也會通過畫面所出現的偶然效果來重新調整思路。我不喜歡固有的思路模式,因為我已經從自己的畫面中看到了這種危險信號,也深知其害。我注重物象的造型的塑造,筆墨的表現方式是多樣多變的,全憑當時的用筆狀態。我清楚這樣的做法是利害兼備的,但我還是希望在這不斷的偶然中激發我對主觀審美的思考。”

水興的畫,給人不一樣的厚實感受。這種厚,不同于北方畫家常有的那種厚實,他是表現在意蘊之豐厚。我曾久久審視他的作品,試圖尋找其來源。后來讀到他訪談中的一段內容,算是有了部分答案。他說到域外寫生經歷,土耳其等地的城市街道、樹木景觀讓他將眼前實景與腦中久存的印象派油畫之間產生出許多偶然性的碰撞,“如把物象團塊或平面化并融合進筆墨的趣味性”,繼而嘗試著將文人筆墨的逸筆草草、虛谷式的清冽等融進自己的繪畫,也嘗試將畫面空間徹底地平面化,當然同時還結合個人的筆墨形象符號,“但最后考慮到有可能會走向為形式而形式的困境中,我又往回退了一步”。

好一個“又往回退了一步”!這比起那種學過三五招小技法便往極端上去發揮的做法,恰恰相反。可以說這是水興的沉著,也可以說是他的機心吧?機心,在指做人的時候多屬貶義,但在從藝之人又是必不可少,比如黃賓虹、齊白石所謂“衰年變法”,評論家皆稱其為平生積淀、自然形成,其實倘無機心,便不會有衰年變法的動機,更不會有衰年變法的成功。

往回退一步,在高歌猛進的藝術家來看,或會有不屑;往深了去看,其中含著道家無為境界。再回到水興山水作品,正是這樣往回退一步,令作品有了反復品味的底蘊。這樣的才情,內斂而豐盛,可持之久遠,運用無窮。《周易》最后兩卦“既濟”與“未濟”,其含意便是在已然全部完成之際又出于主觀地后退一步,在這兩種狀態之間求得一種分寸最妙的境致。

讀水興的畫,油然感受到他心中有詩,心中有情。這也正是一位大藝術家必備的終極素質,多得之于先天生成,而后天的勤奮只不過給這種素質以日常的澆灌與拂拭。這樣的藝術家,一旦相遇,是可以,而且應當終生做朋友的。

四十歲的男人,時屆不惑之年,但在藝術圈還是“青年藝術家”的輩份,人們對書畫家的期望似乎總是“人書俱老”“人畫俱老”。但另一方面,已到不惑之年又才情與勤奮兼具的畫家,畢竟在這條路上跋涉過三十多年,經歷了三分之一個世紀的筆墨實踐,如果我們說水興的作品已經進入成熟境界,并非過譽。

水興先生的畫可謂是要成熟有成熟,要意境有意境,要情懷有情懷。這一切又全是兼融于他的整體人生之中,無一不映照著一位藝術家人生的成功。

陳水興

1975年出生于廣東陽江。1999年畢業于廣州美術學院中國畫系,獲文學學士學位;2011年畢業于廣州美術學院中國畫學院山水畫專業研究生班,獲文學碩士學位;2016年考取中國藝術研究院當代山水畫創作研究方向博士。現為廣州美術學院中國畫學院山水畫專業教師、中國美術家協會會員、廣東省中國畫學會理事、第四屆廣東青年畫院畫家、李可染畫院青年畫院畫家、廣東省人民政府文史研究館油雕院特聘研究員、廣東楹聯書畫院副院長。