農(nóng)村電商發(fā)展對區(qū)域農(nóng)民收入的影響研究

汪茫 楊興洪

摘要:通過對區(qū)域地區(qū)電子商務(wù)發(fā)展研究,探討其對地區(qū)農(nóng)民收入的影響,以期為解決農(nóng)產(chǎn)品上行促進鄉(xiāng)村振興提供有效借鑒。文章選取2008-2017年的板面數(shù)據(jù),構(gòu)建考察農(nóng)村電商發(fā)展影響農(nóng)民收入效果的計量模型,從實證角度探索農(nóng)村電商發(fā)展與農(nóng)民增收的關(guān)系和影響力程度。基于理論和實證分析得到以下結(jié)論:第一,農(nóng)村電商發(fā)展水平對農(nóng)民增收有顯著的正效應(yīng);第二,西部地區(qū)農(nóng)村電商發(fā)展對農(nóng)民收入影響效果要大于中部地區(qū)。由此討論應(yīng)更好更快的加速西部地區(qū)農(nóng)村電商的發(fā)展,以期為農(nóng)民帶來更多的“普惠”價值。

關(guān)鍵詞:農(nóng)村電商;農(nóng)民收入;西部地區(qū)

★基金項目:2017年貴州大學(xué)貴州省國內(nèi)一流學(xué)科農(nóng)林經(jīng)濟管理建設(shè)項目(GNYL[2017]002)。

引言

隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略穩(wěn)步推進,也為農(nóng)村電商的發(fā)展帶來了良機,連續(xù)六年發(fā)布的中央一號文件,為農(nóng)村電商作出重要部署,2019年的中央一號文件更是將農(nóng)村電商單獨陳列,表明了發(fā)展農(nóng)村電商的重要性與必要性。“農(nóng)民日益增長的美好生活需要同農(nóng)村地區(qū)不平衡不充分發(fā)展之間的矛盾”日益突出,農(nóng)村電商成為解決“三農(nóng)”問題的一個重要舉措,農(nóng)村電子商務(wù)不僅可以助力精準(zhǔn)扶貧的有效推進,又可以支持?jǐn)?shù)字鄉(xiāng)村戰(zhàn)略,還可以促進鄉(xiāng)村物流體系建設(shè)、扶持農(nóng)產(chǎn)品深加工業(yè)、發(fā)展壯大鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè),幫助農(nóng)民增收。

有關(guān)農(nóng)村電商與農(nóng)民收入方面近些年研究成果頗多。張磊等[1]利用系統(tǒng)廣義矩估計方法考察中國電商經(jīng)濟發(fā)展對城鄉(xiāng)居民收入分配的影響,研究表明電商經(jīng)濟發(fā)展促進城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民收入顯著提高,但城鎮(zhèn)居民受益更多,電商經(jīng)濟拉大了中、西部地區(qū)城鎮(zhèn)居民的收入差距,因此應(yīng)著力促進電商經(jīng)濟發(fā)展收益公平共享,提高欠發(fā)達地區(qū)和低收入群體的參與度。李秋斌學(xué)者[2]通過對“互聯(lián)網(wǎng)+”下電商扶貧模式的發(fā)展進行梳理,表明必須結(jié)合各地區(qū)的特點來發(fā)展農(nóng)村電商,達到脫貧的目的,對于落后的西部地區(qū),不僅要靠政府的引導(dǎo)更需要引入電商經(jīng)濟,貧困農(nóng)民才能受益于農(nóng)村電商帶來的實惠,達到脫貧、減貧的目的。蕭裕中[3]研究發(fā)現(xiàn),農(nóng)村電子商務(wù)的發(fā)展環(huán)境遠遠落后于城市,因此具有天然的“普惠”價值,通過利用其“普惠”價值,可以吸引年輕人回到家鄉(xiāng)就業(yè),將農(nóng)村扶貧的“輸血模式”變?yōu)椤霸煅J健保⒛軌虼蟠蟠龠M農(nóng)民收入增長,縮小城鄉(xiāng)差距。張濤等[4]基于2010-2013年的板面數(shù)據(jù),構(gòu)建了農(nóng)村電商平臺發(fā)展程度評價模型,指出農(nóng)村電商發(fā)展程度對農(nóng)民的消費偏好起著重要作用,農(nóng)民消費支出與農(nóng)村電商發(fā)展成正比例關(guān)系。

上述的研究成果表明,電商的發(fā)展對居民的消費和收入存在顯著影響,相比而言較發(fā)達地區(qū)居民頗為受益,農(nóng)村電商帶給農(nóng)民更多的“普惠”價值,低收入農(nóng)民是最迫切需要依靠電商實現(xiàn)增收的對象,而通過查閱相關(guān)文獻發(fā)現(xiàn)農(nóng)村電商對貧困地區(qū)農(nóng)民的影響研究明顯不足。因此本文試圖從區(qū)域發(fā)展的角度出發(fā),研究電商經(jīng)濟是如何作用于東部、中部、西部區(qū)域農(nóng)民的收入情況,以及根據(jù)實證結(jié)果對如何提升欠發(fā)達地區(qū)農(nóng)民收入給出建議。

1、現(xiàn)狀分析

1.1 農(nóng)村電商發(fā)展情況

農(nóng)村電商的萌芽時期為2009年,隨著電子商務(wù)在中國農(nóng)村地區(qū)的發(fā)展,阿里集團在全國范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)了3個淘寶村開始(淘寶村指網(wǎng)店數(shù)量占據(jù)全村家庭戶數(shù)的10%以上,電子商務(wù)年交易額達1000萬以上的村莊),農(nóng)村電商才正式開始進入人們的視野。從2009年開始,阿里研究院經(jīng)過實地調(diào)研、數(shù)據(jù)分析、媒體報道,直到3013年共發(fā)現(xiàn)20個淘寶村;2014年農(nóng)村電商經(jīng)歷了快速成長期,具有里程碑式的意義,到2014年年底全國共發(fā)現(xiàn)淘寶村211個,中西部地區(qū)也首次出現(xiàn)了淘寶村各2個。從此農(nóng)村電商的發(fā)展開始出現(xiàn)遍地開花的景象,成為影響農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的新生力量,不容忽視。

近年來農(nóng)村電商保持著高速增長。一、農(nóng)村網(wǎng)民數(shù)量不斷增加,截止2018年底,全國農(nóng)村網(wǎng)民規(guī)模為2.22億,占整體網(wǎng)民的26.7%,較2017年底增長率為6.2%[5]。二、農(nóng)村電子商務(wù)規(guī)模穩(wěn)步提升,根據(jù)阿里研究院發(fā)布的數(shù)據(jù),2018年全國網(wǎng)絡(luò)零售額達13679.4億元,同比增長30.4%,按地區(qū)劃分,東部、中部、西部地區(qū)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額分別占全國農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額的77.3%、13.6%、7.2%,同比增長分別為29.1%、34.5%和37.0%[5]。

由于我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化程度不高,農(nóng)產(chǎn)品初加工能力不足,品牌短板問題突出,尤其是深度貧困地區(qū)“最初一公里”物流成本仍較高,一定程度上制約了農(nóng)產(chǎn)品上行的效率,農(nóng)產(chǎn)品上行仍面臨挑戰(zhàn),同時也制約著農(nóng)民收入的增加。自2019年施行的《電子商務(wù)法》將進一步推動農(nóng)產(chǎn)區(qū)電商規(guī)范化發(fā)展,農(nóng)村電商將迎來從快速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展階段。

1.2 農(nóng)村電商發(fā)展現(xiàn)實效果

隨著“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”發(fā)展,中央政府及各級政府越來越重視利用農(nóng)村電商解決農(nóng)民信息傳遞受阻,農(nóng)產(chǎn)品上行渠道受阻,貧困人口難以創(chuàng)業(yè)和就業(yè)等問題,嫁接豐富的當(dāng)?shù)刭Y源,努力使互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展成果惠及貧困地區(qū)和貧困人口。但值得注意的是,盡管電子商務(wù)扶貧取得了一些可喜的成果,但是在很多貧困地區(qū)電商扶貧項目仍難以開展,或進展緩慢效果不突出。更多的村民沒有經(jīng)歷PC互聯(lián)網(wǎng)時代就進入了移動互聯(lián)時代,使得農(nóng)村居民沒有使用互聯(lián)網(wǎng)的習(xí)慣,多數(shù)年輕村民都是用手機看視頻,打游戲等淺層次的上網(wǎng)活動。另外在相對落后的貧困地區(qū),和電商發(fā)展相匹配的物流服務(wù)水平也不是像城市社區(qū)一樣的便捷,大多數(shù)物流快遞只覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn),農(nóng)民購物體驗差也限制了網(wǎng)上消費。由于電商環(huán)境的基礎(chǔ)設(shè)施水平稍顯落后,而存在的農(nóng)村電商創(chuàng)業(yè)人員由于單量少,快遞費用較高,農(nóng)產(chǎn)品深加工欠缺等一系列原因,農(nóng)村電商發(fā)展阻力重重,甚至于很多農(nóng)村地區(qū)電商平臺業(yè)務(wù)面臨夭折風(fēng)險。

統(tǒng)計研究發(fā)現(xiàn),近年來,農(nóng)村居民的收入處于穩(wěn)定增長階段,但農(nóng)村發(fā)展水平參差不齊,東部沿海地區(qū)農(nóng)民收入快速增長,西部偏遠地區(qū)農(nóng)民收入增長較緩,如圖1。農(nóng)村電商作為一種新興的扶貧方式,是否可以改變地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展還需要進一步驗證。農(nóng)村電商的發(fā)展是否對農(nóng)民收入有促進作用?農(nóng)村電商發(fā)展對農(nóng)民收入的影響是否存在地區(qū)差異?針對以上問題,本文進行以下實證研究。

F統(tǒng)計量服從(1,n-2)個自由度的F分布。

2.2 數(shù)據(jù)來源

本文選取2008年至2017年的板面數(shù)據(jù),均來自《中國統(tǒng)計年鑒》、《中國人口和就業(yè)統(tǒng)計年鑒》和《中國農(nóng)業(yè)年鑒》,農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展水平數(shù)據(jù)除外。其中,農(nóng)民人均收入的統(tǒng)計口徑發(fā)生過變化,2008-2012年為農(nóng)村居民人均純收入的統(tǒng)計,2013年后變化為農(nóng)村居民人均可支配收入的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。農(nóng)民教育水平的數(shù)據(jù)則為通過賦值于農(nóng)民的各個教育階段的受教育水平,計算總的受教育水平,最后與總的人口的比值來求得人均受教育水平。

關(guān)于農(nóng)村發(fā)展數(shù)據(jù)的變量測度,目前尚未找到科學(xué)有效的測量數(shù)據(jù)。原因為:一是由于農(nóng)村電商發(fā)展起步較晚,現(xiàn)有研究均未達成一致的測度方法,且現(xiàn)有數(shù)據(jù)量少無法形成科學(xué)有效的統(tǒng)計測量。二是關(guān)于農(nóng)村電子商務(wù)的發(fā)展指數(shù)測評,官方數(shù)據(jù)均掌握在電商巨頭等手中,普通用戶難以獲取,且根據(jù)可搜得現(xiàn)有信息,數(shù)據(jù)量較少,統(tǒng)計分析起來多有不便。而隨著農(nóng)村淘寶的興起出現(xiàn)的一種特殊產(chǎn)業(yè)聚集現(xiàn)象“淘寶村”,是農(nóng)村電商發(fā)展的產(chǎn)物,也更能夠標(biāo)志農(nóng)村電商的發(fā)展情況。鑒于此,本文以淘寶村數(shù)量作為農(nóng)村電商發(fā)展程度的測評指標(biāo)[6]。

3、結(jié)果分析

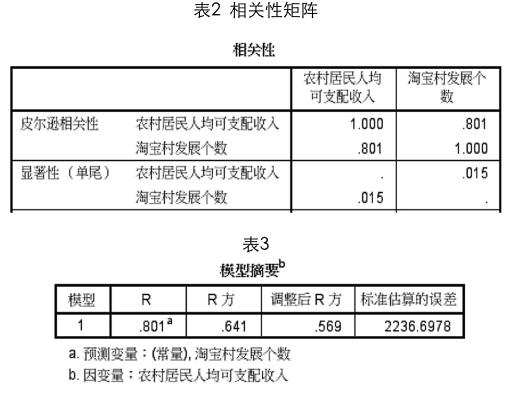

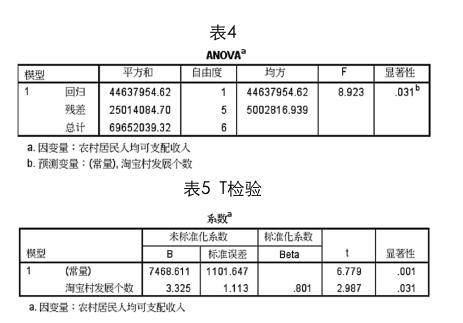

經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)處理后,采用SPSS軟件進行回歸分析,結(jié)果如下。首先,觀察變量之間的關(guān)聯(lián)趨勢,繪制散點圖,從散點圖看出所要分析的兩個變量方向大致相同,存在一定的相關(guān)關(guān)系可以進行線性回歸分析。從表2中可以看出,因變量“農(nóng)村居民人均可支配收入”和自變量“淘寶村數(shù)”的相關(guān)系數(shù)為0.801,顯著性檢驗P值為0.015,表明兩者呈顯著性相關(guān)關(guān)系。根據(jù)實證分析,自變量與因變量的相關(guān)系數(shù)為0.801,擬合線性回歸的判定系數(shù)為0.641,因此該模型與數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度較高。對該模型的方差分析可知,如表4,變異量的顯著性檢驗F值為8.923,顯著性水平為0.031,表明回歸模型對變異量的整體解釋達到顯著水平,即建立的回歸方程有效,且自變量和因變量存在線性關(guān)系。

通過模型的T檢驗結(jié)果,如表5所示,回歸系數(shù)T統(tǒng)計量的值為2.987,對應(yīng)的顯著性水平P值為0.031。從分析結(jié)果看貝塔值為0.801,標(biāo)準(zhǔn)化回歸系數(shù)貝塔取值范圍為-1~+1,農(nóng)村電商發(fā)展對農(nóng)民收入水平的影響較大,其解釋因變量的變異量也較大。

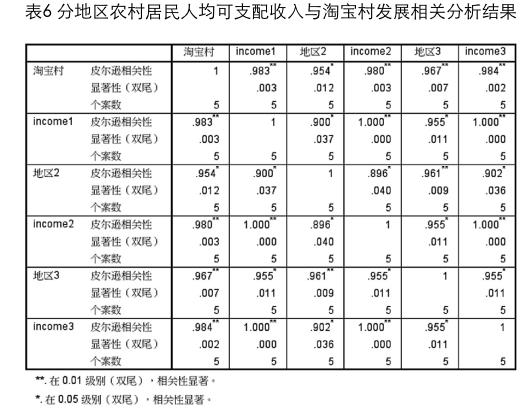

根據(jù)皮爾遜相關(guān)分析的檢驗公式可以對全國的東部、中部、西部地區(qū)的農(nóng)村居民人均可支配收入與農(nóng)村電商發(fā)展情況之間的相關(guān)關(guān)系進行了檢驗,具體結(jié)果見下表6:

根據(jù)皮爾遜檢驗結(jié)果表明,東部、中部、西部地區(qū)的農(nóng)民人均可支配收入與農(nóng)村電商發(fā)展相關(guān)系均通過雙尾顯著性檢驗,東部、中部、西部地區(qū)的顯著性水平分別為0.003、0.040、0.011,其中東部地區(qū)在0.01的顯著上水平相關(guān)系數(shù)最高,因而可以得出以下兩個結(jié)論:(1)三個地區(qū)的農(nóng)民人均可支配收入與農(nóng)村電商的發(fā)展存在顯著的正相關(guān)關(guān)系,即隨著農(nóng)村電商的發(fā)展,農(nóng)民收入也會增加。(2)西部地區(qū)農(nóng)村電商發(fā)展對農(nóng)民收入影響效果要大于中部地區(qū)。由此推斷,農(nóng)村電商發(fā)展有效解決廣大農(nóng)村地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品上行難,吸納剩余勞動力促進農(nóng)民就業(yè)問題,促使農(nóng)民實現(xiàn)增收。欠發(fā)達西部地區(qū)較為貧困落后,發(fā)展農(nóng)村電商利用其“普惠”價值效果尤為顯著,但如今西部地區(qū)農(nóng)村電商的發(fā)展水平遠落后東部地區(qū)與中部地區(qū),更要重視農(nóng)村電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從而能夠提升農(nóng)民收入。

4、結(jié)論與討論

研究結(jié)果表明,農(nóng)村電商的發(fā)展對農(nóng)民收入影響的模型中顯著性水平為正且具有很強的相關(guān)關(guān)系,則證明目前農(nóng)村電商的發(fā)展可以有效提升農(nóng)民收入,但同時農(nóng)村電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還很不平衡,農(nóng)村電商發(fā)展過程中還存在一些問題需要進一步完善:

首先是東強西弱問題。農(nóng)村電商分布呈現(xiàn)東部地區(qū)密集向西部地區(qū)零散布局的現(xiàn)狀,西部地區(qū)電商發(fā)展目前還比較薄弱,有很大的發(fā)展空間。但因地理位置偏遠,物流體系網(wǎng)點分布、冷鏈物流建設(shè)尚不健全,且農(nóng)村農(nóng)民居住分散,物流成本高,反過來又制約著物流建設(shè),影響農(nóng)產(chǎn)品上行成本,限制農(nóng)民增收。政府可以利用目前建成的農(nóng)村電商服務(wù)站設(shè)立物流倉儲園,實現(xiàn)本村的物流運輸、物流儲存、快遞等業(yè)務(wù),降低企業(yè)的進入成本,整合資源,發(fā)揮農(nóng)民與消費者之間的橋梁作用。

其次是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱。農(nóng)村電商就是要將農(nóng)產(chǎn)品與市場緊密結(jié)合在一起,但農(nóng)產(chǎn)品本身具有生產(chǎn)季節(jié)性與周期性,農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量與質(zhì)量參差不齊,具有不穩(wěn)定性。此外農(nóng)產(chǎn)品大多是家庭農(nóng)戶生產(chǎn)模式,不利于品牌的塑造。有必要對農(nóng)產(chǎn)品進行初加工或深加工,延長農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈,提高農(nóng)產(chǎn)品附加經(jīng)濟效益,另外農(nóng)產(chǎn)品品牌建設(shè)尤為重要,要注重農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì),加強質(zhì)檢質(zhì)控。增加農(nóng)產(chǎn)品品牌化標(biāo)準(zhǔn)化提升路徑,打開農(nóng)產(chǎn)品上行通路。

最后是工強農(nóng)弱問題。如今農(nóng)村電商環(huán)境仍然是以城市工業(yè)品下行為主,農(nóng)產(chǎn)品上行困難,僅占農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額的20%上下,并且農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售額僅占農(nóng)產(chǎn)品銷售額的1%左右,觸網(wǎng)率極低。這就需要有關(guān)部門對農(nóng)業(yè)資源統(tǒng)籌規(guī)劃,整合優(yōu)勢資源,把握生產(chǎn)的主攻方向,保證“三流暢通(物流、資金流、信息流)”,降低農(nóng)民生產(chǎn)的盲目性,提升農(nóng)產(chǎn)品品牌價值,提高產(chǎn)品溢價,走可持續(xù)化發(fā)展道路。

參考文獻

[1] 張磊,韓雷.電商經(jīng)濟發(fā)展擴大了城鄉(xiāng)居民收入差距嗎?[J].經(jīng)濟與管理研究,2017,38(05):3-13.

[2] 李秋斌.“互聯(lián)網(wǎng)+”下農(nóng)村電子商務(wù)扶貧模式的案例研究及對策分析[J].福建論壇(人文社會科學(xué)版),2018(03):179-188.

[3] 蕭裕中.我國農(nóng)村電子商務(wù)的“普惠”價值發(fā)展研究[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟, 2018(09):127-129.

[4] 張濤,劉晶.農(nóng)村電商發(fā)展影響農(nóng)民消費傾向的因素研究[J].商業(yè)經(jīng)濟研究,2017(18):36-38.

[5] 中國電子商務(wù)報告

[6] 游士兵,張晴.農(nóng)村電商發(fā)展對農(nóng)民消費傾向的影響研究:刺激效應(yīng)與增收效應(yīng)[J].珞珈管理評論,2018(03):182-191.

作者簡介:

汪茫,貴州大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院,農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展專業(yè),研究方向:不區(qū)分研究方向;

楊興洪,貴州大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院,教授。