探索建設中醫藥健康城創新中醫藥國際化路徑

聶平香 李俊

中醫藥產業作為中國的傳統產業,中醫藥服務已遍及世界各國,是中國醫學發展和文化傳承的重要載體。但從目前中醫藥國際化發展現狀看,依舊面臨很多突出問題,包括中醫藥及中醫藥服務國際化水平低、體制機制障礙明顯、海外市場準入壁壘突出,因此,我國可以借鑒國際發展經驗,探索建設具有中國特色的中醫藥健康城,創新我國中醫藥國際化發展路徑,進一步提升中醫藥國際化水平。

一、中醫藥國際化現狀及問題

(一)現狀

目前我國同外國政府、地區主管機構和國際組織簽署了86個中醫藥合作協議,中醫藥已傳播到183個國家和地區,針灸在103個國家得到認可使用,29個國家設立了傳統醫學的法律法規,18個國家將針灸納入醫療保險體系。據不完全統計,全世界(中國內地除外)目前受過培訓的中醫藥人員約50多萬名,中醫教學機構1500多所,經營中醫藥產品的貿易公司3000多家,產品出口全球171個國家和地區。中醫藥逐步走向了世界傳統醫學的舞臺中央,受到越來越多的國家認可和接受。中醫藥國際化包括中藥產品的國際化和中醫藥服務的國際化。

中藥產品出口緩慢增長。從產品的國際化看,2018年,中藥類產品出口金額39.1億美元,同比增長7.4%。其中,中藥材及飲片出口10.3億美元,下降9.5%;中成藥出口2.6億美元,增長5.5%;保健品出口2.5億美元,增長2.5%。從出口市場看,亞洲由于地緣關系,屬于儒家文化圈,對中醫藥的接受程度最高,承認中藥藥品身份的國家和地區也基本分布在亞洲,如中國香港、新加坡、越南、阿聯酋等,是中藥產品出口的主要市場,份額超過85%;其次歐洲和北美等發達區域,份額超過10%。美國、德國等發達國家主要是出于對植物藥和提取物的需求而從中國進口。

中醫藥服務主要依托“引進來”和“走出去”兩種模式拓展國際市場。“引進來”,包括吸引境外消費者在華接受中醫藥診療、中醫藥養生保健、中醫藥教育培訓、中醫藥旅游、中醫藥科研外包等。“走出去”是國內的中醫藥服務貿易主體走出國門,到海外布局設點,為當地居民提供服務。2019年,我國納入中醫藥服務貿易統計的中醫藥服務貿易機構179家,接診外籍患者超過30萬人次,營業收入超過2億元。從“走出去”模式看,目前中醫藥海外中心達49家。中醫藥海外中心的國內承擔主體主要以中醫院校及其附屬醫院為主。當然也有部分中醫藥企業加快走出去進程,如同仁堂已經在近30個國家和地區開設140余家零售終端,累計診療患者超過3000萬人次,同仁堂商標在100個國家和地區合法注冊。

(二)面臨的主要問題和障礙

中醫藥國際化程度低。2018年包括中藥原材料的產品出口金額僅為39.1億美元,代表中醫藥水平的中成藥出口金額2.64億美元,占我國中藥工業總產值比重不到3%和0.5%;接待外籍患者不到35萬人次,收入不到2億元,占中醫醫療收入的比重基本可以忽略不計,中醫藥國際化水平還很低。

面臨體制機制障礙。目前,我國從事中醫藥服務貿易的主體很大部分是事業單位。如在我國商務部和國家中醫藥管理局認定的19家中醫藥服務貿易骨干企業中只有7家是自負盈虧的企業主體,其他的主要是公立醫院和中醫藥大學,這類事業單位盡管提供了國際中醫藥服務但并沒有相應的自主定價權,并不是自負盈虧的企業主體,不能進行市場化運作。從海南省接待境外病人的相關統計也能看出一些端倪,受公立醫院收費標準的限制,2010—2014年,海南省中醫院境外醫療消費僅437.26萬元,而同期,通過旅行社等途徑產生的包括住宿、餐飲等在內的延伸費用達到911.09萬美元,遠高于醫療消費的金額。

中醫藥服務“引進來”路徑不清晰。從“引進來”看,以非市場化的骨干單位點狀發展為主,未連成線和面,同時產業鏈也很短,僅停留在診療方面,中醫藥治未病的優勢完全沒有發揮出來。因此,現有中醫藥服務“引進來”發展路徑并不清晰,沒能形成產業集聚和規模效應。

中醫藥海外市場面臨突出的準入壁壘。盡管針灸和中藥,在越來越多的國家得到認可,但由于文化背景和理論體系的差異,傳統醫藥在大多數國家處于補充和替代地位,中醫藥面臨政策和技術等方面的壁壘,導致中醫藥服務和產品進入國際主流市場緩慢,我國作為中醫藥大國,只占全球(除我國外)的傳統藥市場份額的1.73%。主要的障礙包括中藥技術壁壘多和注冊門檻高、中醫醫師執業門檻高、中醫執業資格無法互認等,我國的中藥更多是以保健食品、食品添加劑等形式而非注冊藥品進入國際市場,能納入海外當地醫保體系的中藥產品少之又少。從現實情況看,未來很長時間內,海外市場針對中藥產品和中醫藥服務的準入壁壘應該很難有大的突破和改進。

二、迪拜健康城發展經驗借鑒

迪拜健康城(DHCC)是世界上第一個最全面的醫療保健自由區,已經擁有超過150個臨床機構(包括醫院、門診醫療中心和診斷實驗室),2家國際聯合委員會(JCI)認可的綜合性醫院,超過4000名持牌醫療保健專業人員,眾多研究和教育設施以及近200個特色醫療保健和商業零售服務商構成的健康醫療服務業集群,其醫療和醫學教育實力受到國際廣泛認同。迪拜健康城取得成功的主要經驗如下。

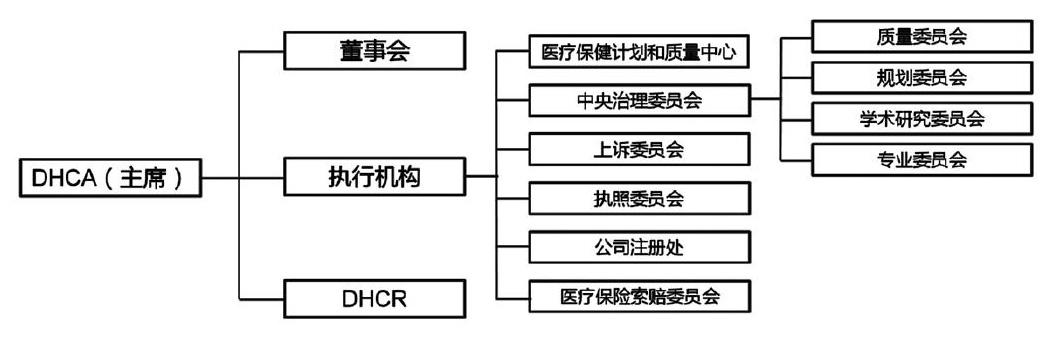

(一)高層推動,市場運作

DHCC是2002年由阿聯酋副總統、總理、迪拜酋長穆罕默德·本·拉希德·馬克圖姆提出并開始建設的,盡管由高層推動,但DHCC是由迪拜的跨國集團特康投資(TECOM)投資建設的,項目投資18億美元。管理運用也采用的是現代公司制運作。DHCC隸屬于迪拜健康城管理局(DHCA)管理,DHCC的董事會和執行機構均向DHCA的主席匯報。執行機構設立了醫療保健計劃和質量中心、中央治理委員會、上訴委員會、執照委員會、公司注冊處和醫療保險索賠委員會,其中中央治理委員會在DHCC的整體運作過程中發揮領導作用,負責制定醫療保健活動、教育計劃、研究活動的標準和要求。在運營機構之外,DHCA還設立了一個獨立的監管部門迪拜健康城管理局法規部(DHCR),確保DHCC內的臨床和非臨床設施符合和執行國際質量標準。