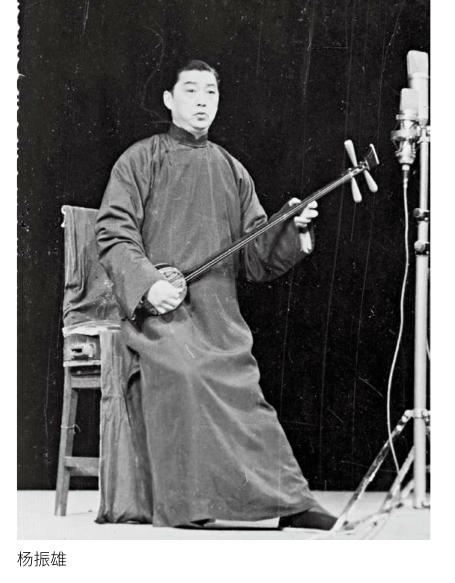

重溫評彈經典“楊調”

殷德泉

庚子年之初,受新冠肺炎疫情影響,所有文藝娛樂場所經營暫停,但是上海評彈團另辟蹊徑,辦起了“網絡鄉音書苑”,通過這種方式,人們重溫了由彈詞表演藝術家楊振雄、楊振言的長篇彈詞《西廂》《武松》。今年恰逢楊振雄先生誕辰一百周年,彈詞的重播讓大家在欣賞與沉醉之余,又生懷念先生之情。

提起評彈藝術的代表人物,必然繞不開蔣月泉、楊振雄,二位先生如評彈界的兩座山峰,各有風光,他倆是“中國金唱片獎”僅有的兩位評彈界的摘桂者。曾有人比喻:蔣月泉的彈詞藝術宛如一塊絕色美玉,渾然天成;而楊振雄的彈詞藝術好似一幅潑墨山水,自由豪放。潑墨山水的技法筆鋒灑脫,難于駕馭,追求意境,具有較高的藝術含量,用其來形容楊振雄的彈詞藝術一點也不為過。楊振雄先生曾經說過:“藝術負有高尚的使命,應該將群眾提高到自己的水平,而不是將自己降低到群眾的水平。所以我的藝術應該向上和向前,是藝術引領群眾,而不是藝術追隨受眾。”先生將藝術性融文學性于一體,表演上力求高雅飄逸,使其藝術具有相當高的文化品位、不俗的審美情趣,受到諸多文人雅士的喜愛和追捧。

1951年,楊振雄創作了長篇彈詞《武松》。這是一部表現底層人物英雄氣概的新創長篇,在當時來說,將古典名著引進評彈藝術是一個大膽的舉動,反映了楊振雄對時代的敏感性。對演熟了才子佳人、帝王將相等傳統書目的藝人來說,這部書無疑是“脫離換骨”的再創造,《武松》也成為了評彈界改編創作“二類書”①的成功典范。

楊振雄、楊振言先生的《武松》,呈現出的是正氣凜然的陽剛之美,受眾被其中手足之情的濃、報仇雪恨的勁深深感染,時而群情激憤,時而唏噓不已。對常說《描金鳳》《長生殿》的演員來講,轉身即能說好反差如此之大、跳躍性如此之強的《武松》,不啻是一個挑戰。《武松》融合了評話與彈詞的表演特點,演唱者的說與唱需飽滿、剛健而激越,情勁交融(行話說“評話一股勁,彈詞一段情”),而二位先生將兩者駕馭得輕松自如,表演得跌宕起伏、淋漓盡致,體現了楊雙檔的配合默契、珠聯璧合,折射出楊雙檔藝術的無限魅力。

繼長篇彈詞《武松》后,長篇彈詞《西廂》(“楊西廂”)是楊振雄根據古典名著改編后演繹成功的又一部彈詞經典。楊振雄吸收眾位前輩的《西廂》精華,用心揣摩黃異庵先生的“黃西廂”,學習其舒妙筆調、華采辭令,吸收其書藝的精雅高邈,以此充實“楊西廂”的文學性。

與《武松》風格迥異,楊振雄、楊振言先生的《西廂》呈現給我們的是一派風雅別致的美。受眾觀聽之時,第一感覺是“靜”,轉而“細”,最后收獲“美”的享受。他倆說的《西廂》聲腔細膩,無論是說表還是彈唱都是靜篤篤,慢悠悠,十分柔美。觀眾如幽谷聽音,靜靜地咂摸其中韻味,又在陶醉中繼而遐想,眼前似乎出現了一幅春景美圖。

楊振雄、楊振言先生在表演“楊西廂”時,借用書畫“虛實相間”的技藝,使之呈現意境朦朧之美。他們以豐富的語言、語氣、語調來表現,多角度、多層次、多色彩地發揮說表的魅力;吸收、借鑒昆曲養分深入到書中人物,給受眾細膩儒雅、幽美優雅的美感。楊振雄的“俞調”風格貼近人物,委婉幽雅,有助于抒發人物情感,走入受眾的內心世界……出色的藝術表現力讓“楊西廂”成為楊振雄彈詞藝術中的巔峰之作。

1961年4月,楊振雄、楊振言兄弟雙檔隨上海評彈團北上演出,他倆表演的《西廂》引起了首都文藝界的注目和盛贊,在北京掀起了“評彈熱”,培育了一大批京城北國的“楊迷”。

“搭成一對黃金雙檔,難于一對恩愛夫妻”,這是彈詞藝人眾所周知的一句行話。彈詞雙檔能默契配合、完美統一,談何容易?藝人總有各自的個性、特點,倆人中只能一人是紅花,另外一人甘當綠葉扶紅花,這樣才能達到完美統一的審美聚焦。在楊雙檔的《西廂》中,我們聽到的是婀娜多姿的“俞調”,在他倆的《武松》中,欣賞到的則是激越雄壯、直抒胸臆的“楊調”。作為綠葉的楊振言先生沒有去突顯自己的個性與長處,卻為書情,為人物,為吻合中心貼近需要,處處配合楊振雄先生。看似兩人,意在一處,才形成了完美風格的楊雙檔藝術。楊振言的犧牲合作精神助力二人的藝術水準不斷邁上新臺階,令人可佩。

三十余載悠悠歲月,楊振雄、楊振言兄弟雙檔的緊密合作是心靈上的默契、有機的溝通,賴于能把握好唱與伴兩者緊密的關系,能把握好說與唱者的起口與收放,能把握好感情的流露與變化等。兩位彈詞藝術家用充滿著豐富的審美意識的“意象”,去構成盡善盡美的藝術形式。他倆的演唱中流淌著美的旋律;他倆的氣韻中散發出詩般意境;他倆的角色中透露出審美風骨,在藝術靈性中產生的樂感與靈感讓楊振雄、楊振言兄弟雙檔成為評彈界的黃金搭檔,響徹書壇。

年輕時的楊振雄潔身自好,個性清脫與孤高,性格剛強。那時的他就想著,要去闖一條自己的路,說一部自己的書,并立志他的創作一定要區別于當時盛行的“才子佳人俗套故事”。1932年,淞滬會戰爆發,楊振雄滿懷一腔愛國熱情,投入到編說新書《長生殿》中去。在經歷4年艱苦卓絕的不懈努力后,他創作出了一部以愛國主義、民族氣節為表現主題,具有濃郁文化氣息的新書目《長生殿》。他想通過這部書目來喚醒人們,并走出自己更廣闊的藝術道路。在彈唱《長生殿》時,楊振雄運用了新的說法、新的唱腔,典雅揮灑,讓人耳目一新。這部書目大獲成功,楊振雄形成了其個人的彈詞藝術特色和高亢挺拔、深沉委婉的“楊調”唱腔,自此樹立了他在評彈界的地位。

1989年,蘇滬兩地隆重舉辦“紀念楊振雄書壇生涯60周年”演出專場,楊振雄先生與黃異庵前輩再度重拼師徒檔,重現當初“黃楊風貌”,一個是清雅內秀、伶俐有趣的小和尚;一個是斯斯文文、風流倜儻的佳公子。其中最讓書迷感到滿足的是《長生殿·太白醉吟》,楊振雄先生在演出中所流露的恃才傲物、軒昂拔俗氣質,真是一個“活李白”。可以說,評彈講究的“說、噱、彈、唱、演”,演的成分在楊振雄身上展現得淋漓盡致。

1992年,楊振雄因彈詞《長生殿》榮獲“中國金唱片獎”,《長生殿》是楊振雄創作的第一部長篇彈詞,也是他漫長藝術生涯中的轉折點,獲此殊榮,先生實至名歸。當年我有幸受邀參加了《長生殿》榮獲“中國金唱片獎”的新聞發布會,并與楊振雄、楊振言兩位老師親切合影留念,目睹這一幸福時刻,我終生難忘。

1996年秋天,“楊振言從藝60周年紀念專場”在上海商城劇院隆重演出,我再次榮幸應邀出席。為祝賀胞弟藝術盛會,楊振雄先生抱病登臺,與邢晏芝、莊鳳珠合說《長生殿·絮閣》,再現昔日奪目光彩。當楊振雄出場時,樓上樓下的觀眾沸騰了,掌聲、呼聲難以平息,場面十分壯觀,可見先生的藝術影響力。

1998年春天,全國評彈研討會在上海圖書館召開,將近八十高齡的楊振雄先生與會,這是他生前最后一次出席公眾場合。那天他身穿紅色西服,神采飛揚,顯得格外精神與開心。因為楊振雄先生一生的追求、終生之大愛、藝術的結晶——《長生殿》話本經歷多災多難,終于出版與廣大讀者見面了,總算完成了他的心愿,圓了他的夢。

其實,楊振雄的一生何止《長生殿》《武松》《西廂》這三部彈詞作品,他曾栽培出許多光彩奪目的藝術花朵,留給后人,這些都成為評彈藝術寶庫中具有價值的珍貴藝術財富。楊振雄一生摯愛評彈藝術,數十年行走在這條并不平坦的藝術道路上,他傾其才情,竭其心力,盡其慧智,為世人奉獻了獨具特色、至美至精的評彈藝術,留給世間這韻味十足、余音裊裊、品之不盡的弦索叮咚。

注釋:

①二類書指新中國成立后創編非現代題材的書目。