中藥配合TDP對慢性盆腔炎性疾病療效探析*

程 芳 王 杰 馬希佳 程振洋 張大偉△

婦科慢性盆腔炎性疾病是指女性相關組織諸如輸卵管、子宮、卵巢和周圍結締組織等內生殖器慢性炎癥并誘發系列臨床癥狀的情況,好發于中老年女性群體,患者會有下腹部疼痛、后背部疼痛、抑郁、月經不調等癥狀,部分患者存在異位妊娠、不孕、慢性盆腔疼痛,影響患者身體健康,破壞生活質量。中醫對婦科慢性盆腔炎性疾病有較為豐富的治療實踐經驗,在現代醫學理論支持下治療逐漸具備針對性,但對病情改善與預期依然有一定差距,在收治婦科慢性盆腔炎性疾病患者中的病因、病理分析并結合相關臨床文獻[1-3]研究內容,最終嘗試采取消炎湯聯合中藥塌漬配合TDP治療儀方案,現將收治相關臨床數據進行梳理后報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 自2018年3月—2019年3月,選取本院收治的婦科慢性盆腔炎性疾病患者共100例,將患者隨機進行分組,分別為觀察組和對照組。2組患者各50例,患者的年齡在20~67歲之間,平均年齡為(45.5±3.8)歲。觀察組中,患者的年齡在22~43歲之間,平均年齡為(30.7±3.7)歲,病程最短10個月,最長8年,平均病程(3.7±1.2)年。對照組中,患者的年齡在20~41歲之間,平均年齡為(32.4±3.6)歲,病程1~9年,平均病程(3.8±1.4)年。2組患者的一般資料,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 病例選擇標準 納入標準[4]:(1)患者均經過診斷,確診為婦科慢性盆腔炎性疾病。(2)經詢問確認以往有急性盆腔炎病史。(3)經專科內診后提示患者的子宮體呈現為后傾變化,活動程度受到限制,對患者附件區域觸診可發現有增厚的條索狀物,患者存在壓痛。(4)符合中醫關于慢性盆腔炎性疾病濕熱蘊結型標準:①主癥:下腹部、腰骶部脹痛;帶下量明顯增加,黃顏色,有臭味;②次癥:低熱反復出現,神情疲憊,乏力,月經量明顯增加或者是經期延長,部分患者陰道出現不規則出血癥狀,在經期中腹部癥狀惡化,小便呈現黃色,大便干燥;③舌質紅,苔黃膩,脈弦滑。(5)患者了解治療方式,且同意參與研究。排除標準:(1)患者存在精神性疾病,或存在溝通障礙。(2)對本研究所用藥物或者中藥存在過敏情況。(3)下腹部皮膚發現有潰瘍、感染或者腫瘤情況患者。(4)處于妊娠期或者哺乳期。(5)患者存在心、肝、腎等臟器疾病。(6)患者有精神障礙或者交流障礙。(7)患者臨床資料不完整。剔除標準:(1)不能嚴格按照醫囑內容接受治療患者。(2)臨床資料數據殘缺導致不能準確判斷療效。

1.3 方法

1.3.1 治療方法 對照組患者給予下列治療手段干預。(1)口服婦炎凈膠囊,藥物產自廣西梧州制藥股份有限公司,每次服用劑量3粒,每天服用2次,均在餐后休息半小時用溫開水送服。(2)給予中藥方劑消炎湯治療,藥材組成具體如下:鹿角霜與茯苓各20 g,桂枝、小茴香、黃芪、炙甘草、丹參、沒藥各10 g,干姜8 g,薏苡仁15 g。每天服用1劑,用水煎煮后取藥汁300 ml,于飯后休息半小時服用,每次服用量100 ml,每天需服用3次。患者每次月經周期進行1個療程治療,20 d為一個療程,需連續接受3次療程治療。聯合組患者在上述慢性盆腔炎性疾病治療基礎上應用中藥溻漬、TDP治療儀聯合方案干預,具體操作如下:讓患者保持平臥體位并將下腹部充分暴露出來,在溫水(約為40℃)中浸潤2層無菌紗布,將無菌紗布撈出后等待它溫潤不滴水之后覆蓋在患者的下腹部,無菌紗布規格為10 cm×15 cm,將溻漬方藥研磨成粉之后放入溫度在90℃以上的熱水中,溻漬藥方組成包括:川楝子、炮姜、香附和延胡索等各30 g,雞血藤、牡丹皮與赤芍等各20 g,茴香25 g。調和并確認其成為糊狀后放置,溫度降到約為40℃之后在患者的腹壁紗布之上均勻的涂抹藥物,然后用保鮮膜覆蓋,完成后使用TDP治療儀對患者進行局部照射,所用儀器產自中國重慶硅酸鹽研究院(儀器型號為CQG、222A+),照射期間燈和患者的皮膚保持約為15 cm的距離,照射時間為半小時,詢問患者感受,以患者自覺舒適的溫度為宜。在整個治療過程中需要注意以下幾點:(1)對于皮膚存在破損或者有過敏情況的禁用中藥塌漬治療方案;(2)在整個治療過程中時刻掌握患者主觀反饋,對于治療儀和皮膚之間的距離進行適當調整,保持整個過程的舒適性和刺激性;(3)需要確保充分將溻漬藥方調和,藥物的涂抹要均勻、足量。

1.3.2 觀察指標 中醫證候評分:從以下幾個方面判斷中醫主癥分數,包括下腹疼痛程度、腰骶脹痛程度、帶下異常,每個項目的分數在0~5分間[5],分數越高提示癥狀對于患者的影響越嚴重。療效標準:在完成療程后根據以下內容作為對病情改善情況的判斷依據:(1)完成療程后患者的慢性盆腔炎性疾病相關臨床自覺癥狀消失,進行婦科B超檢查后并無在子宮、雙附件區域發現異常聲像,盆腔未發現存在包塊、積液。中醫證候評分改善幅度超過95%,為治愈。(2)療程后患者相關臨床自覺癥狀得到明顯控制,婦科B超檢查提示盆腔體征得到明顯改善,中醫證候積分改善幅度在70%~95%間,為顯效。(3)患者治療后相關臨床癥狀有所改善,B超檢查提示盆腔聲像體征有好轉,中醫證候積分改善幅度在30%~75%間,為有效。(4)未能達到上述相關標準甚至其中有惡化情況,為無效[6]。疼痛程度:對比2組患者的下腹疼痛程度、腰骶脹痛程度。采用視覺模擬評分量表進行評分,評分為1~10分,分值越高則疼痛程度越高。

2 結果

2.1 中醫證候積分 相對于治療前,完成療程后慢性盆腔炎性疾病患者中醫癥狀積分均有改善,干預后聯合組積分數據更具優越性(P<0.05),見表1。

表1 2組濕熱蘊結型慢性盆腔炎性疾病患者治療前后中醫證候積分比較 (例,

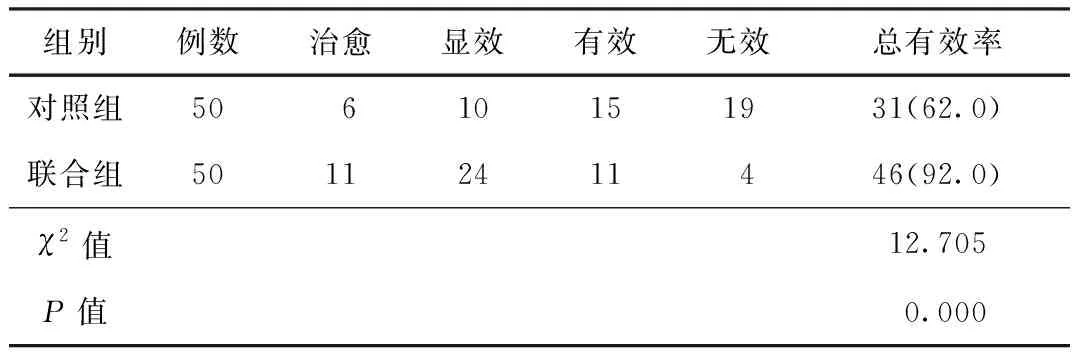

2.2 臨床療效 判定兩種治療方案對濕熱蘊結型慢性盆腔炎性疾病患者療效,總有效率方面聯合組患者數據顯著優于對照組(P<0.05),見表2。

表2 2組濕熱蘊結型慢性盆腔炎性疾病患者療效比較 (例,%)

2.3 疼痛程度 聯合組與對照組的疼痛程度在治療前無差異(P>0.05),在治療后聯合組的疼痛評分低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 2組患者的疼痛程度評分比較 (例,

3 討論

對慢性盆腔炎病因病機最早的認識見于《素問·骨空論》“任脈為病……女子帶下瘕聚”;《黃帝內經》有云:“血氣人之神,不可不謹養,養之則邪弗不能傷矣。失之則榮氣散解,而諸邪皆得從其臟腑所虛之舍而入客焉,入客則氣停液聚,為積為痰,血凝不行,或瘀或蓄,脈絡皆滿,邪正相搏,真氣迫促,故作痛也。”[7]本病以盆腔疼痛為主癥,婦檢往往發現宮體粘連固定、觸痛,附件增粗增厚、觸痛,此時,瘀血阻滯沖任成為其根本病機,而“外毒”并不是主要矛盾。氣血運行受阻除導致小腹、少腹等沖任經脈循行部位的疼痛外,還可導致沖任二脈功能失調,可見月經不調、不孕等。瘀血既是病理產物,又是導致發生盆腔炎性疾病后遺癥諸癥的重要病機。治以活血化瘀為主,所謂“祛邪即所以扶正”“邪去則正自安”[8]。故立清熱利濕、活血化瘀法為本病的基本治則,采用灌腸—離子導入療法,直達病所。

以往中醫收治慢性盆腔炎性疾病患者在擬定治療方案的時候主要針對“炎癥”,但對該病的治療如果單純應用清涼苦寒藥材治療則容易傷害患者機體正氣,在臨床實踐摸索當中本院確認對于收治患者應該從整體觀念出發,治療原則要遵循針對病因、改善整體環境的理念,除了控制病情還要達到調整患者機體的效果。

消炎湯藥方中的干姜、小茴香以及桂枝等有通脈止痛、溫經散寒效果,應用后能夠使得機體下焦血脈通暢,在現代藥理當中提示桂枝有抗炎效果。茯苓可健脾寧心、淡滲利濕,經現代藥理研究提示該藥物中成分茯苓素、茯苓多糖等具備抗炎和強化機體免疫力的作用,上述四者為君藥,可溫經止痛、散寒除濕。薏苡仁和鹿角霜兩者為臣藥,可溫補助陽、利水滲濕。紅花、沒藥、黃芪和丹參均為佐藥,可活血化瘀、祛除寒性、通經止痛,而現代藥理研究也確認了丹參對內分泌有調整效果,緩解炎性疼痛。甘草調和各種藥材,共奏化瘀止痛、散寒除濕功效。

中藥塌漬在中醫外治手段中屬于時間悠久且使用廣泛的手段,也成為濕敷法,具有溫經活絡、通經止痛的功效,所用藥方當中各種藥材均有行氣止痛、辛溫活血的功效。配合TDP燈,通過電磁波溫熱的原理來改善患者局部組織炎癥血液循環,同時還可控制炎癥滲出情況,加快對于盆腔炎性積液的吸收速度,縮短組織再生所需時間。中藥塌漬與TDP兩者聯合能夠讓濃度較高的藥液更好的滲透到皮膚深層,直接在盆腔炎癥組織區域發揮治療作用,達到靶位精準治療的效果,不但能夠調整植物神經,同時也在機體免疫系統發揮作用,這也是在本次研究中相對于采取西藥、消炎湯治療患者,聯合中藥塌漬配合TDP治療儀的患者在中醫證候積分、療效更具優越性的原因。

綜上所述,對中醫辨證確認為濕熱蘊結型的慢性盆腔炎性疾病患者在制定中醫治療方案時可考慮在應用消炎湯的同時聯合中藥溻漬和TDP治療儀措施,能夠更好地緩解相關病癥對于患者正常生活的影響,降低對其健康生命的威脅,值得臨床推廣。