股權性質、企業金融化與經營績效

張敏

【摘要】? ?文章通過2013—2017年非金融上市企業的樣本數據為基礎,研究了股權性質、企業金融化與經營績效的關系。通過研究發現,在全樣本下,企業金融化與經營績效存在顯著的負相關關系,并且這種負相關關系受到了股權性質的調節,具體表現為股權性質的抑制作用。將樣本區分為國有企業與非國有企業后發現,雖然非國有企業中企業金融化與經營績效仍然存在著顯著的負相關關系,但是在國有企業中,企業金融化與經營績效的關系卻不顯著。

【關鍵詞】? ?企業金融化;股權性質;經營績效

一、引言

近年來,由于產能過剩、生產要素價格上漲、融資困難等因素的影響,制造型企業的生產意愿顯著降低,盈利能力逐漸變弱(王紅建,2017)。據國家統計局2010—2018年的年度數據,我國規模以上工業企業投資總額的增速由20.1%降低到了1.1%,利潤總額增速也由53.5%到了近幾年出現負增長的現象(見圖1)。實體行業利潤率的下滑,導致金融業擠壓實體行業的發展空間成為企業金融化的重要原因之一(饒雨平,2016),此外,預防性儲蓄以及新興市場的融資歧視也是實體企業實施金融化策略的重要影響因素(馬紅,2019)。在實體行業利潤整體下滑的同時,金融和房地產等行業一直保持著較高的利潤率。據第一財經2019年7月消息,2018年度中國100強企業中,有29家企業為金融和房地產企業,其盈利總額占比為63.1%。因此,越來越多的實體企業青睞金融、房地產投資等領域,以獲得更高的盈利水平。安邦咨詢報告(2012)指出,我國國資委管理的117家央企中,有約76%的企業涉足金融投資。2016年有1 300多家上市公司配置了金融資產,2017年配置金融資產的實體企業比例高達88%(蔡艷萍,2019)。

企業金融化是一把雙刃劍,一方面,企業金融化可以增強資產的流動性,促進企業融資,緩解企業的融資約束與資金短缺,使企業處于融資非約束狀態(Theurillat,2010),在實體經濟疲軟時期獲得投資,規避企業經營中的周期性風險(Demir,2009)。但是,另一方面,企業金融化行為會使得企業依賴于短期的金融收益,導致實體投資減少(張成思,2016),影響企業未來的主營業務業績(杜勇,2017),在主營業務方面更多的表現為“擠出”效應(倪志良,2019)。出于緩解融資約束以及資本套利的雙重目的,非金融企業將可能偏離主營業務而進行金融投資,但是這種非金融企業的金融化行為是否能夠使得企業的經營績效獲得改善還有待探討。本文基于2013—2017年上市企業的樣本為基礎,來探討企業金融化與經營績效的關系。同時考慮到因股權性質的不同,我國上市企業擁有著融資約束、獲利能力上的差異性,因此進一步探討了股權性質、企業金融化與經營績效的關系。

二、理論分析與研究假設

(一)企業金融化與經營績效

企業金融化在資產配置上的解釋是指企業將既定的生產資源更多地投資于交易性金融資產、可供出售金融資產、發放貸款及墊款、持有至到期投資和投資性房地產等金融資產上(王紅建,2017)。這種投資方式,雖然說在一定程度上可以緩解融資約束,增加資產的流動性(Stulz,2010),但是更多地表現為企業短期經營以及長期發展上的嚴重負面效果。從經營風險的角度,金融資產投資比例的擴大,增加了企業生產經營與收益的不確實性,使得企業的經營業績受經濟周期波動的影響更為劇烈,從而增大了企業的經營風險(蘇坤,2018)。從資源的稀缺性角度,在一定時期內企業僅僅擁有著既定的資產與資源,資源的既定性造就了各種投資策略的“替代效應”,在企業金融化中具體表現為企業在采納金融投資決策時,會替代主營業務的擴大再生產策略,主營業務投資意愿的降低會對企業的主營業務業績造成負面影響(黃詩華,2016)。從企業的長期發展來看,首先,出于資本套利動機下的企業金融化時,管理者更加追求短期內的收益,對企業的創新投資產生擠出效應(王紅建,2017),影響了企業核心競爭力的形成,對未來的收益權造成負面影響;其次,金融化投資決策使得企業更加依賴于金融化資產帶來的收益,無形中也降低了主營業務上的投資意愿,主營業務投資的減少,會使得企業喪失同行業的地位,表現為市場同行中的“不進則退”。綜上所述,在非金融企業中,企業金融化會使企業擠出創新投資,偏離主營業務的生產經營,對企業的長期發展造成不利的影響,而這些不利影響都會對企業的經營業績造成負面影響,因此,本文提出假設:

假設1:在非金融上市公司中,金融化程度與經營績效有顯著的負相關關系。

(二)股權性質、企業金融化與經營績效

出于我國國情的考慮,國有經濟是社會經濟發展中的主導力量,國有企業擔負著國家穩定發展以及國計民生等重要的使命與責任。在我國市場中,國有企業也因為其特殊的地位,相比于非國有企業而言擁有著更大的資產規模、更強的融資能力以及更加緊密的政企關系。基于國有企業與非國有企業的異質性特點,會對非金融企業中企業金融化與經營績效的關系造成影響。首先,由于國有企業容易獲得低息貸款,并且在宏觀經濟不確定性時這種資本市場上的融資歧視更加明顯(朱映惠,2019),因此,國有企業相比于非國有企業而言,由于金融化而導致的經營風險增加的后果會減弱。其次,由于國有企業在經營過程中生產資料歸全民所有,非國有企業的生產資料歸屬于股東所有,相比于非國有企業而言,國有企業生產經營的監管更加嚴格,因此金融化投資策略替代主營業務投資策略,以及金融投資擠出創新時將會受到多方的抑制。同時,由于國有企業相比于非國有企業而言,資本成本更低,因此在金融化中金融資產業績對主營業務業績的彌補效應更強。肖明(2016)通過研究認為,國有企業金融資產配置水平低于非國有企業,但是金融資產的收益水平卻高于非國有企業。鑒于國有企業因為其本身具有的特點,在企業金融化對經營業績的影響機理中造成了多種抑制作用,因此提出如下假設:

假設2:在非國有企業中,金融化水平與經營績效存在顯著的負相關關系,但是,在國有企業中這種關系會受到抑制作用。

三、研究設計

(一)樣本選擇與數據來源

本文研究數據主要來源于國泰安(CSMAR)財務報表數據,研究樣本為2013年到2017年滬深A股上市公司,并對數據進行了如下處理:(1)根據2012年行業分類標準,剔除金融、保險、房地產類上市公司數據;(2)剔除上市狀態異常的公司數據(ST、*ST);(3)為消除數據極端值對整體結果的影響,回歸中對所有連續變量進行1%以及99%分位進行縮尾處理(Winsorize)。數據處理與分析主要用EXCEL以及STATA軟件。

(二)變量定義

1.解釋變量。金融化水平:對金融化的衡量,主流的有資產比重法以及利潤構成法。資產比重法下金融化水平的衡量是金融資產規模在資產總額中的比重,利潤構成法是金融化利潤在總收益下的比例。由于本文是研究企業金融化對經營績效的影響,金融利潤是企業經營利潤的一部分,倘若運用利潤構成法,顯然存在不妥之處,因此資產比重法更為合適。本文采用干勝道(2016)的衡量方法。

金融化水平=(交易性金融資產+可供出售金融資產凈額+長期股權投資凈額、投資性房地產+衍生金融資產+發放貸款及墊款凈額+持有至到期投資凈額)/資產總額。

2.被解釋變量。經營績效:包含了企業在持續期間的總收益水平,既包含了主營業務收益,也包含了金融化收益,這里主要用總資產凈利率進行衡量。

3.調節變量。股權性質:為了檢驗在不同股權性質企業中企業金融化對經營績效的影響,本文把樣本區分為國有企業和非國有企業,其中國有控股定義為1,非國有控股定義為0。

4.控制變量。本文考慮了資產負債率、企業規模、兩職合一、企業成長性等控制變量。

變量定義如表1所示。

(三)模型設計

本文為了驗證股權性質、企業金融化與經營績效間的關系,建立了如下模型:

模型(1)用來驗證假設1:企業金融化對經營績效的影響,企業金融化(FC)為解釋變量,經營績效(ROE)為被解釋變量,其他變量為控制變量;模型(2)中股權性質(SOE)為調節變量,用來驗證不同股權性質下,企業金融化對經營績效的影響。

四、實證分析

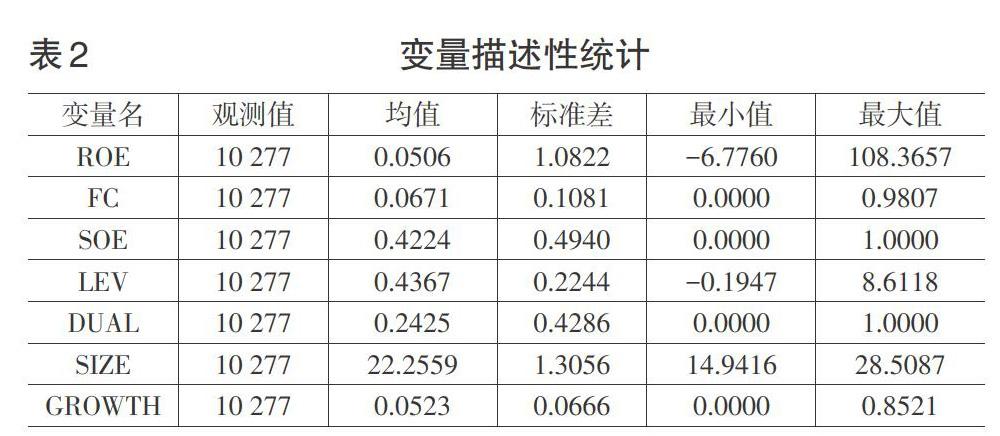

(一)變量描述性統計

表2為各變量的描述性統計的結果。從表2可知,資產凈利率(ROE)的最大值為108.366,均值為0.051,標準差為1.082,表明非金融企業普遍能獲得一定的收益水平。企業金融化水平(FC)均值為0.067,最大值為0.980,顯示了非金融上市企業金融投資已成為一種常見的投資策略,并且有些企業存在過度金融化的行為,其金融投資業務完全擠出主業的生產與經營。股權性質(SOE)均值為0.422,兩職合一(DUAL)的均值為0.243,說明樣本中大部分企業為非國有企業,并且整體來看呈現出兩職分離的狀態。企業規模(SIZE)、資產負債率(LEV)、企業成長性(GROWTH)的均值分別為22.256、0.436、0.052,說明上市的非金融企業規模較大,資產負債率適中,但是創新能力有待提高。

(二)相關性分析

為了更清晰地看出由于股權性質的不同,金融化水平(FC)對經營績效(ROE)的影響存在顯著差異,本文將樣本分為國有企業組與非國有企業組分別進行Person相關性分析。從表3的對比分析可以看出,在國有企業與非國有企業中,金融化水平(FC)對經營績效(ROE)的關系均通過了顯著性檢驗,因此驗證假設1的可行性。同時,對比發現在非國有企業中,金融化水平(FC)對經營績效(ROE)的相關系數為負(-0.074),而在國有企業中金融化水平(FC)與經營績效(ROE)的系數為正(0.113),上述相關系數均在1%的水平上顯著。這也初步驗證了假設2:在非國有企業中,金融化水平與經營績效存在顯著的負相關關系,但是在國有企業中這種關系會受到抑制作用。另外,通過表3可知,除了行業與年度的啞變量外,變量間的相關系數均控制在0.5以下,說明研究模型中排除了多重共線的影響。

(三)回歸分析

下頁表4為回歸結果。其中,(1)列是以全樣本為觀測數據用模型(1)進行回歸的結果,(2)列是以全樣本為觀測數據用模型(2)進行回歸的結果。從(1)、(2)列中可以看出,在不考慮股權性質的情況下,金融化水平(FC)與經營績效(ROE)的系數為負數(-0.022),在1%的水平下顯著,這也進一步驗證了假設1:在非金融上市公司中,金融化程度與經營績效有顯著的負相關關系;在股權性質的調節下,金融化水平(FC)與經營績效(ROE)的系數為負數(-0.055),FC[?]SOE的系數為正(0.068),上述系數均在1%的水平上通過了顯著性檢驗,通過主效應與交互效應的系數相反可知,調節變量抑制了主效應的負相關關系,這也驗證了假設2:在非國有企業中,金融化水平與經營績效存在顯著的負相關關系,但是,在過國有企業中這種關系會受到抑制作用。

本文為了進一步確保研究結果的準確性,將樣本進行了分組,即將全樣本區分非國有企業樣本與國有企業樣本,然后用模型(1)進行回歸,回歸結果如下頁表4中的(3)、(4)列所示。從分組回歸可以看出,在非國有企業樣本中金融化水平(FC)與經營績效(ROE)相關系數為負,系數通過了顯著性檢驗;國有企業樣本金融化水平(FC)與經營績效(ROE)相關系數為正,沒有通過顯著性檢驗。雖然,國有企業中金融化水平(FC)與經營績效(ROE)的相關系數沒有通過顯著性檢驗,但是結果卻足以表明國有企業樣本中兩者已經不存在負相關關系,這對假設2進行了再次驗證。

在控制變量方面,可以發現資產負債率(LEV)與經營績效(ROE)負相關,說明過高的財務杠桿率可能使得企業承擔了過多的債務融資成本,不利于企業的生產與經營。企業成長性(GROWTH)與經營績效(ROE)負相關,由于企業成長性是用無形資產與總資產的占比來表示,因此可能的解釋是企業在生產經營過程中為了長遠的發展,可能會犧牲當期的利益來進行創新投資等,因此呈現出企業成長性與經營績效短期負相關的現象。企業規模(SIZE)與經營績效(ROE)的正相關關系,驗證了市場上規模效應的存在。同時,研究模型的擬合優度均在0.18以上,控制變量也均通過了顯著性檢驗,說明了模型(1)、(2)具備合理性。

(四)穩健性檢驗

為了實證回歸結果的可靠性,本文用總資產收益率(ROA)代替凈資產收益率(ROE)進行了穩健性檢驗。在穩健性檢驗的結果中可以看出(見表5),在全樣本下金融化水平(FC)與經營績效(ROA)的負相關依然顯著存在,同時交互效應(FC[?]ROA)的抑制作用也得到了再次驗證。對樣本進行分組回歸后,與原回歸產生的結論保持不變。這也說明了本文研究結果具備穩健性。

五、研究結論與對策建議

隨著實體經營的疲軟,非金融企業越來越將企業金融化作為日常生產經營外的投資策略決策之一。企業金融化作為緩解融資約束、平滑業績的方法之一,可以促進企業平穩健康地發展,但是企業金融化作為利益攫取的手段卻會對企業甚至整個經濟系統造成巨大的危害。本文通過2013—2017年非金融上市企業的樣本數據為基礎,研究了股權性質、企業金融化與經營績效的關系。研究發現,在全樣本下,企業金融化與經營績效存在顯著的負相關關系,但是這種負相關關系受到了股權性質的調節作用,具體表現為股權性質的抑制作用。通過分組樣本后發現,雖然非國有企業中企業金融化與經營績效存在著顯著的負相關關系,但是在國有企業中,企業金融化與經營績效的關系卻不顯著。

非金融企業是經濟發展的源泉,非金融企業與金融企業的協調發展才能促使經濟系統的穩定運行。出于進一步促進經濟系統穩定發展的考慮,提出如下建議:首先,從非金融企業的角度出發,應該在投資金融資產時充分權衡金融化行為的風險與收益,特別是應該站在可持續發展的角度來考慮金融化的投資行為,切不可因過度的金融投資影響了主營業務的發展與經營;其次,從監管部門的角度出發,國有企業受到國資委的監管,因此金融化行為會受到一定程度的約束,但是非國有企業相對于國有企業而言,缺乏國資委以及第三方的監管,因此更容易發生過度金融化的行為,所以在資本市場上需加強證監會對非金融上市企業的監管,針對因金融投資而導致經營業績發生大幅度變動的企業進行問詢,以此抑制非國有企業的金融化行為;最后,金融監管部門應建立健全市場上融資規則,進一步發揮金融企業對非金融企業的活血行為,防止市場上融資歧視的存在阻礙非金融企業的發展。

【主要參考文獻】

[ 1 ] 王紅建,曹瑜強,楊慶,楊箏.實體企業金融化促進還是抑制了企業創新——基于中國制造業上市公司的經驗研究[J].南開管理評論,2017,(1):155-166.

[ 2 ] 饒雨平.警惕我國金融業過度發展對實體經濟的擠壓效應[J].經濟問題,2016,(8):64-67.

[ 3 ] 馬紅,王永嘉.實體企業金融化研究綜述[J].財會月刊,2019,(17):157-164.

[ 4 ] 蔡艷萍,陳浩琦.實體企業金融化對企業價值的影響[J].財經理論與實踐,2019,(3):24-31.

[ 5 ] Theurillat T.,Corpataux J.,& Crevoisier O.Property sector financialization:The case of Swiss pension funds(1992-2005)[J].European Planning Studies,2010,(2):189-212.

[ 6 ] Demir F.Capital market imperfections and financialization if real sectors in emerging markets:Private investment and cash flow relationship revisited[J].World Development,2009,(5):1490 -1507.

[ 7 ] 張成思,張步曇.再論金融與實體經濟:經濟金融化視角[J].經濟學動態,2015,(6):56-66.

[ 8 ] 杜勇,張歡,陳建英.金融化對實體企業未來主業發展的影響:促進還是抑制[J].中國工業經濟,2017,(12):113-131.

[ 9 ] 倪志良,宗亞輝,張開志,郭玉清,徐曉宇.金融化是否制約了實體企業主營業務的發展?[J]經濟問題探索,2019,(3)51-62.

[ 10 ] 蘇坤.實體企業金融化、貨幣政策與股價崩盤風險[J].云南財經大學學報,2018,(9):59-67.

[ 11 ] Stulz,M.Does the Cost of Capital Differ across Countries? An Agency Perspective[J]. European Financial Management,2010,(01):11-22.

[ 12 ] 黃詩華.制造業企業投資金融資產的業績后果[J].財會通訊,2016,(12):96-100.

[ 13 ] 朱映惠,邵旭方.宏觀經濟不確定性視角下實體企業金融資產配置動機[J].金融監管研究,2019,(7):34-52.

[ 14 ] 肖明,崔超.金融化對我國非金融上市公司績效的影響研究[J].財會通訊,2016,(9):72-74.