天津市西青區生態質量氣象評價及其動態變化分析

王靜

摘要? ? 生態環境的優劣關乎到全人類的生存,當前經濟發展對生態環境的破壞嚴重影響了社會的可持續發展。本文著眼于天津市西青區的生態質量,參考《生態質量氣象評價規范(試行)》標準,利用衛星遙感數據,結合優勢性地面觀測氣象數據,采用遙感圖像處理、統計分析、目視解譯、實地檢驗等方法,對西青區生態質量的氣象評價方法進行了研究。通過遙感數據和氣象數據,計算K(濕潤指數)、NDVI(植被覆蓋指數)、水體密度指數、土地退化指數、DIS(災害指數)等參數,構建了西青區生態質量氣象評價指數模型,對西青區生態環境現狀和變化進行氣象評價與分析,為西青區生態監測的全面開展和生態評估系統的建立提供了一定的技術方法和理論參考。

關鍵詞? ? 遙感;生態質量;氣象評價;天津市;西青區

中圖分類號? ? X823? ? ? ? 文獻標識碼? ? A

文章編號? ?1007-5739(2020)08-0186-03? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?開放科學(資源服務)標識碼(OSID)

生態環境的優劣與人類的生存質量好壞密切相關。隨著全球經濟的快速發展、人類活動范圍的迅速擴張,生態環境遭受到了嚴重的破壞,危害到了全人類的生存。因此,保護和改善生態環境成為全人類面臨的共同挑戰之一[1]。生態環境的保護離不開高質量的監測和評價手段,利用遙感數據耦合氣象數據對生態質量進行監測和評價是中國氣象局的重點工作之一。

近年來,天津市西青區在大力發展經濟的同時,也高度重視生態環境建設,相繼開展了大綠、快綠工程和城市綠化提升工程。2015—2018年,植被覆蓋度年均增幅達到2%以上,并建成了天津市首個國家級生態區。5年的氣象數據顯示,全球氣候變暖對天津市小氣候影響明顯,降水量總體呈顯著增加趨勢,溫濕度明顯增加。為監測和評估生態質量,提前預防生態異常變化,提高群眾生活環境宜居度,保證生態環境安全和健康發展,促進生態文明建設,本文擬利用高質量長時間序列的氣象數據和衛星遙感數據等,對天津市西青區生態環境各參數進行精細化監測,做好西青區生態環境氣象服務。

利用衛星遙感數據和氣象數據對生態環境質量的監測和評價已有廣泛的研究。王? 利等[2]利用黑龍江省氣象數據、EOS/MODIS遙感資料、DEM數據及相關統計數據,基于GIS技術對黑龍江省2009年的生態質量進行綜合評價。李立純等[3]基于模糊綜合評價方法,利用地面觀測氣象數據和遙感土地利用數據,對2007—2010年福建省的年際生態質量變化狀況進行了評價和分析。陳興鵑等[4]耦合氣象和遙感數據,采用統計分析和資料調查等方式,對江西省的生態質量進行了氣象評價。天津市氣象衛星遙感中心利用EOS/MODIS衛星制作了天津市2018年春季生態質量氣象評價報告。上述研究為利用衛星遙感數據和氣象數據進行生態質量氣象的評價提供了參考,但研究大多以省級為單位,空間尺度較大,所使用的低分辨率遙感圖像難以滿足西青區小尺度的研究工作。因此,本研究擬利用30 m分辨率的遙感圖像,充分發揮高分辨率衛星數據優勢,并結合西青區氣象局的地面觀測數據,對西青區的生態質量進行動態評價。

1? ? 資料與方法

1.1? ? 研究區概況

西青區位于天津市西南部,東部為城市密集區,南部與郊區相鄰,減河貫穿西青區。自然地勢為西高東低,南北長東西寬,全區總面積545 km2 [5]。氣候上屬于暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候,季節分明,全年自然降水總量586.1 mm,其中夏季443.2 mm;冬季較為寒冷,植被主要生長季在夏季。

1.2? ? 數據來源

本次研究所用的氣象數據包括2015—2018年西青全區國家基本氣象站和區域站的地面氣象觀測數據。對氣溫、降水量、10 m風速、相對濕度、氣壓、飽和水汽壓等6個氣象參數進行統計,計算2015—2018年共計48個月均值,進一步計算季度均值,作為西青區生態質量氣象評價參數。

衛星遙感數據來自美國NASA發射的Landsat 8-TM傳感器,Landsat 8衛星發射于2013年,空間分辨率30 m,重返周期16 d。根據西青區空間坐標范圍,獲取覆蓋西青全境的遙感資料,選取2015—2018年每季度一幅晴朗無云的Landsat 8-TM圖像數據作為數據源,使用ENVI 5.1進行圖像拼接、裁剪和遙感特征參數計算。其他數據包括西青國家基本氣象站年報、區農委統計的災害數據、西青區行政區劃圖以及西青區土地利用類型圖。

1.3? ? 研究方法

1.3.1? ? 生態質量氣象評價模型。本文根據《生態質量氣象評價規范(試行)》標準[6],利用衛星遙感數據耦合氣象數據進行生態質量氣象評價。基于30 m空間分辨率Landsat 8衛星遙感觀測數據計算植被覆蓋指數、水體密度指數、土地退化指數,利用西青區域站的氣象觀測數據計算濕潤指數,利用區農委獲得的統計資料計算災害指數,從而構建生態質量氣象評價指數模型[7],對西青區生態環境狀況進行氣象評價。

研究區域生態質量評價模型采用公式如下。

式中,Mi為i區域的生態質量評價指數,Wij為i區域第j項指標的權重值,Yij為i區域第j項指標值。生態質量M分為5級:Ⅰ級為100~70(優),Ⅱ級為70~55(良好),Ⅲ級為55~30(一般),Ⅳ級為30~15(較差),Ⅴ級為15~0(差)。按照《生態質量氣象評價規范(試行)》中各指標的權重取值公式如下[7]。

生態質量指標=100×[濕潤指數×0.25+植被覆蓋指數×0.3+水體密度指數×0.2+(1-土地退化指數)×0.15+(1-災害指數)×0.1](2)

1.3.2? ? 生態質量氣象評價時空分析。根據2015—2018年生態質量氣象評價結果,分析濕潤指數、植被覆蓋指數、水體密度指數等指標的變化對生態質量氣象評價指數年際間變化的影響,結合本地特點對西青區及各街鎮因地制宜開展生態環境保護工作提供技術支持。

2? ? 結果與分析

2.1? ? 濕潤指數的變化情況

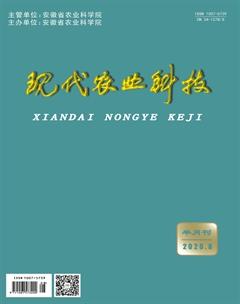

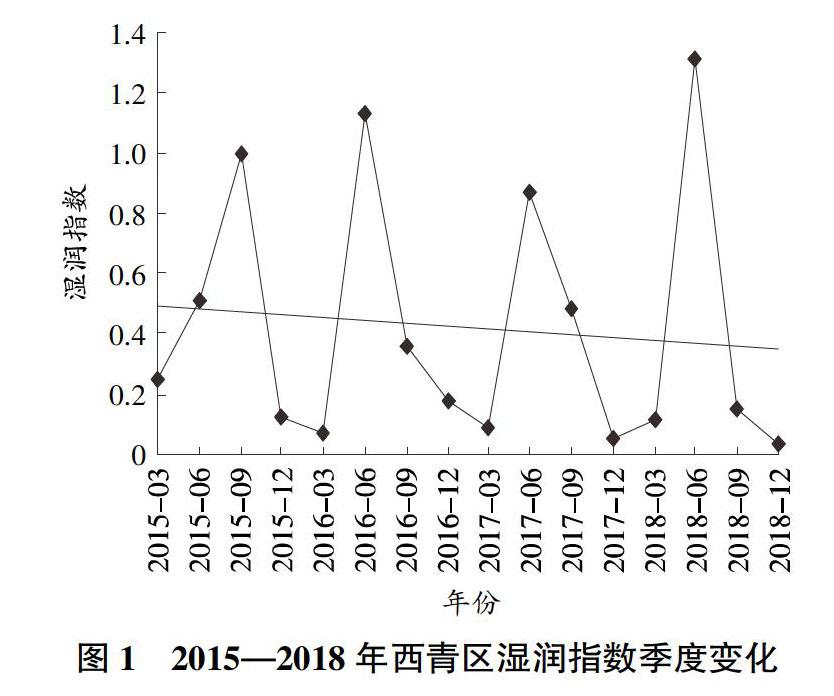

由圖1可以看出,2015—2018年西青區季度濕潤指數呈現明顯的夏季高冬季低的趨勢,這與西青區氣候上屬于暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候,季節分明、夏季降水較多有關。濕潤指數最大值出現在2018年夏季,為1.31,最小值在2018年冬季,為0.04,對應當季度降水量的平均值分別為388.9、4.1 mm。由線性擬合結果看出,西青區的濕潤指數自2015年開始總體呈現出下降趨勢。

2.2? ? 植被覆蓋指數的變化情況

由圖2可以看出,2015—2018年西青區植被覆蓋指數在0.15~0.46之間變化,呈現明顯的季節性變化。整體看,西青區植被覆蓋度不高,且近幾年植被覆蓋狀況沒有明顯變化,但每年9月植被覆蓋度有小幅上升的趨勢,且9月的植被覆蓋指數值平均最高。主要是因為西青區屬副熱帶氣候,在夏季植被都處于旺盛生長階段,植被與作物均處于全生長期,植被活動頻繁,植被覆蓋度增幅明顯;北半球冬季氣溫降至0 ℃以下,西青區植被類型以白楊、刺槐和農作物為主,冬季低溫溫帶植被進入冬眠時期停止活動,農作物停止生長,覆蓋指數值平均最低,植被覆蓋度降低。

2.3? ? 水體密度指數變化情況

西青區水域情況豐富,共有3條一級河道流經西青區,即中亭河、子牙河、減河,其中減河為獨流,此外西青區內還有14條區屬二級河道,河道豐富、水體密度較高。西青區境內還有較多大型水庫和湖泊,王穩莊水稻種植區域也有部分水域,水體密度高值區主要集中在以上這些水域附近。衛星遙感監測結果表明,2015—2018年西青區水體密度指數總體呈現上升趨勢,幅度變化較為穩定,維持在0.06~0.1之間(圖3)。季度時序變化可以看出,西青區水體密度季節變化比較明顯,夏季水體密度較高,冬季較低,這主要與西青區氣候類型有關,降水量夏季多、冬季少,對水體密度影響較大。

2.4? ? 土地退化指數

土地退化指數是評價該區域內因為水蝕、重力侵蝕、風力侵蝕和工程侵蝕等影響從而造成土地惡化的面積占評價區域總面積的比重[8],是生態系統退化的重要表征之一。由于西青區海拔較低,且土地均被建筑和植被覆蓋,因而不存在風蝕、水體流失等土地退化現象。

2.5? ? 災害指數

災害指數是指被評價區域內農田、草地等生態系統遭受氣象災害的面積占被評價區域面積的比重[9]。本研究所用的數據來自國家基本氣象站的年報和區農委統計的災害數據。西青區的災害主要是夏季短時強降水和暴雨產生的農田漬澇及大風天氣導致的農田作物倒伏。例如2018年的夏季暴雨致使西青區楊柳青鎮1 810 hm2農田和蔬菜大棚受災,其中農田水淹面積達到452.7 hm2。

2.6? ? 生態質量氣象評價結果分析

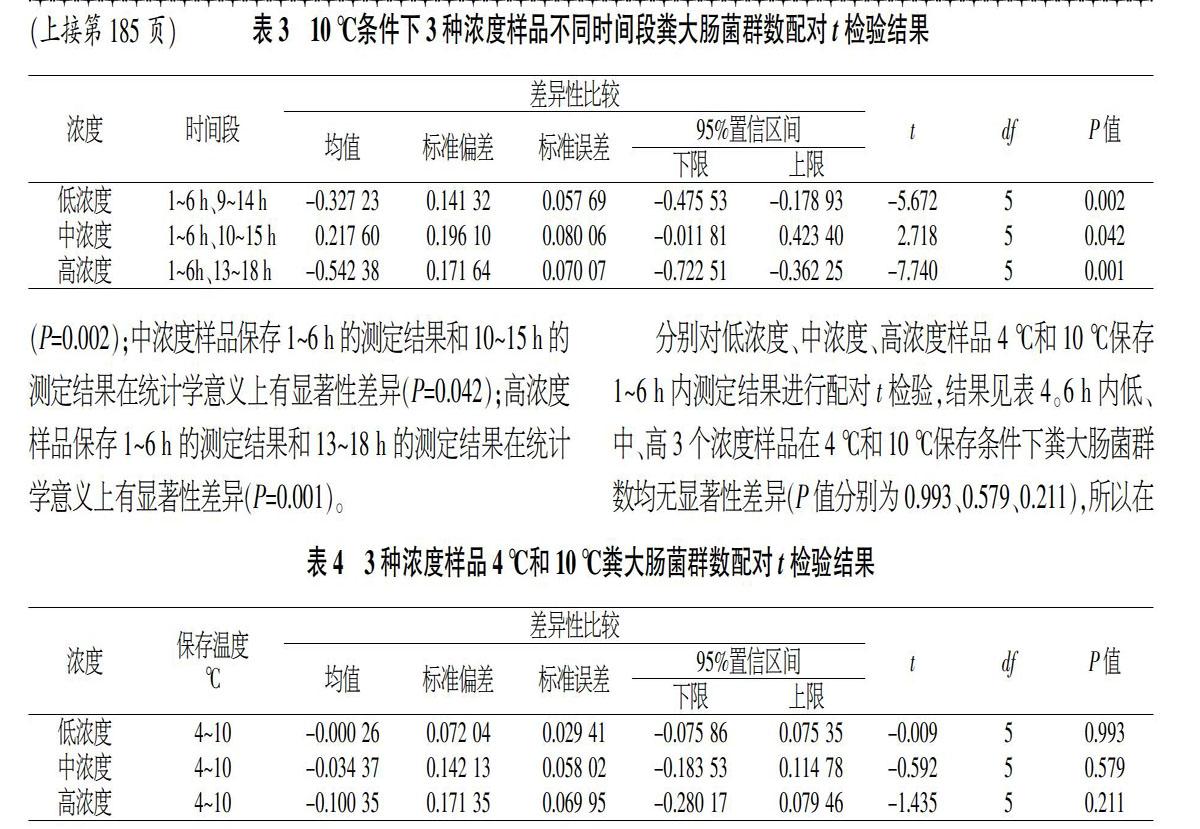

通過計算上述參數,構建生態質量氣象評價指數模型,對西青區生態環境狀況進行氣象評價[10]。動態評價結果表明,2015—2018年西青區生態質量綜合指數變化范圍為22~65,呈現較為明顯的季節變化,冬季指數較低,夏季指數較高。生態質量夏季較好,植被覆蓋度較高,生物多樣性良好,較適合人類活動。2015年以來西青區生態質量綜合指數隨時間變化不大,有略微下降的趨勢,季度變化沒有異常出現,說明總體氣候和生態質量較為穩定,沒有極端氣候或災害發生(圖4)。

3? ? 結論

2015—2018年西青區生態質量綜合指數年際變化不大,整體屬于一般水平,植被覆蓋指數變化區間為0.15~0.46,植被覆蓋度整體較為穩定,近幾年植被覆蓋狀況沒有明顯變化,但每年9月由于降水增多呈現小幅上升的趨勢。在年尺度上濕潤指數呈現小幅下降趨勢,主要由于年平均降水量有所下降。災害指數主要是夏季降水造成的農業氣象災害。例如2016年造成西青區87 km2農田受災,2017年西青區14 km2農田受災,2018年西青區32 km2農田受災。本文研究基于高精度氣象數據以及30 m空間分辨率衛星遙感數據,對比了2015—2018年的濕潤指數、植被覆蓋指數、土地退化指數、災害指數及生態質量狀況,真實地反映了區域內的生態質量狀況,研究方法首次基于30 m空間分辨率衛星數據對生態環境的變化進行監測,可運用在氣象業務化系統中,對區縣小尺度生態質量進行氣象評價,為各級部門進行生態環境建設決策提供數據支持和科學依據。

4? ? 參考文獻

[1] 龔林兒,馮馨.論中國城市生態健康與環境污染修復[J].氣象與減災研究,2008,31(4):24-27.

[2] 王利,于成龍.基于GIS和GS的黑龍江省生態質量氣象評價[J].黑龍江氣象,2010,27(3):21-23.

[3] 李麗純,潘衛華,陳家金,等.福建省2007—2010年年度生態質量氣象評價及其時空分布特征[J].中國農業氣象,2011,32(增刊1):55-58

[4] 陳興鵑,祝必琴.江西省生態質量氣象評價及其動態變化分析[J].氣象與減災研究,2014,37(1):67-72

[5] 任毅.天津地區溫室生產晚香玉切花可行性論證[J].現代園藝,2013(8):18-19

[6] 中國氣象局.生態質量氣象評價規范(試行)[S].北京:中國氣象局,2005.

[7] 肖繼東,李聰,陳愛京,等.基于3S技術的生態環境質量監測與評價方法研究[J].沙漠與綠洲氣象,2009,3(1):4-8

[8] 劉勇洪,吳春艷,李慧君,等.基于衛星數據的北京市生態質量氣象評價方法研究[J].氣象,2007,33(2):42-47.

[9] 劉少軍,張京紅,李天富,等.基于GIS組件技術的生態質量氣象評價系統[J].氣象與環境學報,2006,22(3):51-53.

[10] 彭貴康,康寧,李志強,等.青藏高原東坡一座生態優異四季舒適的城市:雅安市生物氣象指標和生態質量氣象評價[J].高原山地氣象研究,2010,30(3):36-42.