心理集體主義、換位思考與員工創造力的關系: 挑戰性壓力的交互作用

李瑛

摘?要:?科技型企業員工創造力成為企業家和學者們越來越關注的一個話題。結合挑戰性壓力情景因素,分別探討了心理集體主義和換位思考對科技型企業員工創造力的影響。實證結果表明,心理集體主義(換位思考)與挑戰性壓力對員工創造力存在交互影響。具體來說,高挑戰性壓力—低心理集體主義(換位思考)或者低挑戰性壓力—高心理集體主義(換位思考)的組合形式對員工創造力的影響效果較好。高挑戰性壓力—高心理集體主義(換位思考)或者低挑戰性壓力—低心理集體主義(換位思考)的組合形式對創造力的影響效果較差。

關鍵詞:?員工創造力;心理集體主義;換位思考;挑戰性壓力

中圖分類號:?C 936

文獻標志碼:A

The Influence of Considering Others or Collectivity on Employees?Creativity: The Interaction Effect of Challenge Stressor

LI Ying

(Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200030, China)

Abstract: Employees creativity in scientific and technological companies have received more and more attention from entrepreneurs and scholars. This study respectively explores the effects of psychological collectivism, perspective taking on employee creativity by considering the context factor, which is challenging stress. Empirical results show that psychological collectivism (perspective taking) and challenge stressor have interaction effects on employees creativity. Specifically, the combination of high challenge stressor-low psychological collectivism (perspective taking) or low challenge stressor-high psychological collectivism (perspective taking) has better effect on creativity. The combination of high challenge stressor-high psychological collectivism (perspective taking) or low challenge stressor -?low psychological collectivism (perspective taking) has worse effect on creativity.

Key words: employees creativity; phycological collectivism; perspective taking; challenge stressor

1?文獻回顧與理論假設

1.1?心理集體主義與員工創造力

心理集體主義是集體主義從社會文化層面到個體層面的衍生概念。心理集體主義是個體認為人類生存的基本單位是集體而非個人的態度和行為的綜合表現,表現為偏愛集體生活、依賴集體成員、關注群體規范等。

根據以往的研究,心理集體主義對個體創造力的影響結論是不一致的。大多數學者認為心理集體主義與創造力呈負向關系。首先,心理集體主義觀念強的個體看重自己與他人的和諧關系,而心理集體主義觀念弱的人則把自己看作生存的基本單位。而創新需要個體有提出不同意見、對抗他人異議的勇氣,并非人云亦云。因此,如果個體心理集體主義傾向強烈,為了避免與群體其他人發生沖突,更容易從眾隨和,從而在一定程度上抑制自己的創新想法從而會減弱其創造力。再者,由于高心理集體主義的員工更依賴和放心群體其他成員去完成工作,所以對創意的實施會缺少百分之百的努力。然而,也有研究表明心理集體主義對個體創造力是有一定正向影響的。比如集體主義價值觀的顯著特征是集體利益導向,個人關注集體的需求,為完成集體的目標而努力工作,為了集體利益甚至犧牲個人利益。對于高集體主義價值觀的個人,當組織提供的有關資源不能滿足自己的期望時,他們愿意克服困難,提高自己的創造性。高集體主義價值觀的個人會努力滿足組織的創造性需求。

基于以往的文獻難以判斷心理集體主義與員工創造力的關系。由于心理集體主義的概念來源于社會文化層面,更容易通過與其他情景或者環境因素的交互作用來改變個體的態度以及行為方式,因此需要加入情景因素進一步探索其影響機制。

1.2?心理集體主義與挑戰性壓力對員工創造力的交互作用

挑戰性壓力指個體能夠克服并且對自身成長和工作績效具有積極意義的壓力(例如高強度的工作負荷、工作時間緊迫以及工作任務復雜等)。研究表明,根據內在激勵理論,員工為了享受和挑戰對解決工作中的問題感興趣,而不是為了獲得外在獎勵,他們更愿意冒險和嘗試有趣的想法及可能。再如,從內在動機理論去看,Amabile的研究發現,員工在面臨挑戰性壓力時,可能會集中注意力于問題解決中,反而會產生投入更多精力以應對挑戰的動機,從而提升創造力。但另一方面,LePine 等人認為雖然挑戰性壓力能為個人成長提供動力和機會,但同時也會帶來疲勞、耗竭、沮喪和緊張等心理壓力。Koestler等人的研究表明,當員工面臨的壓力給他們帶來緊張和疲勞時,他們會忽略工作中更具挑戰性的一面而采取常規化行為模式,放棄創新性行為。

心理集體主義較低的個體相對于心理集體主義較高的個體而言,更加注重個人的提升和目標的實現,更愿意實現自我的突破。因此,基于挑戰性壓力的特征,在挑戰性壓力較高的情況下,工作負荷和工作復雜性較大的情況下,更容易激發心理集體主義較低的個體的內部動機,實現自我挑戰,從而其提升創造力。而在挑戰性壓力較低時,工作負荷低,工作難度小,員工在完成工作的同時有充足的時間和精力。在這種情況下,低挑戰性對于個體內在動機的激發效果有限,對于低心理集體主義的個體創造力提升有限,反而對于高心理集體主義的個體而言,他們更傾向于利用空余時間兼顧集體規范和同事間關系,因此工作中較低的壓力、和諧的氛圍更利于心理集體主義高的人提升創造力。

因此,綜合以上分析,我們可以提出以下假設:

H1:挑戰性壓力和心理集體主義對員工創造力產生交互影響。

H1a:在挑戰性壓力較高的情況下,心理集體主義對員工創造力產生負向影響(即低心理集體主義的員工相對于高心理集體主義的員工創造力更高)。

H1b:在挑戰性壓力較低的情況下,心理集體主義對員工創造力產生正向影響(即高心理集體主義的員工相對于低心理集體主義的員工創造力更高)。

1.3?換位思考與員工創造力

換位思考的定義為理解或者考慮他人的觀點。關于換位思考對個體創造力的影響,結論也是不一致的。有研究認為換位思考有利于社會互動,消除刻板印象和偏見,促進合作行為,通過滿足他人的需求提升創造力,而且吸收他人的觀點可以促進有建設性意義的真正的創新。但也有觀點認為換位思考傾向于改進情感規范,避免沖突,不利于提出自己的觀點,而且容易導致觀點趨同,對團隊創造力的提升不利,并且隨著任務復雜度的增加,這種負向影響增強,從而也不利于個人創造力的提升,尤其是在同質化的團隊中。因此,我們也無法明確換位思考這個單個變量對個體創造力的影響。

1.4?換位思考與挑戰性壓力對員工創造力的交互作用

內在動機理論表明面臨挑戰性壓力時,個體集中注意力于問題解決中,會產生投入更多精力以應對挑戰的動機,從而促進創造力。因此,在挑戰性壓力較高的情況下,換位思考傾向較弱的個體相較于換位思考傾向較強的個體,他們會更專注于自己的主張和獨立的思考,精力更加集中,更容易提升創造力。而且,在任務復雜度越高的情況下,換位思考越容易導致觀點趨同,對創造力的負向影響增強。

在挑戰性壓力較低的情況下,工作難度更低,個體完成工作需要的精力集中度更小,換位思考傾向較弱的個體被激發出的應對挑戰的內在動力不足。反而在低壓力的情況下,換位思考傾向較強的人有更多的時間、精力進行社會互動、促進合作行為、整合觀點,也會通過盡量滿足他人的需求提升創造力。更多慷慨付出的行為,會使個體產生積極情緒, 這些都很可能會進一步提高創造力。

據此我們提出以下假設:

H2:挑戰性壓力和換位思考對員工創造力產生交互影響。

H2a:在挑戰性壓力較高的情況下,換位思考對員工創造力產生負向影響(即低換位思考傾向的員工相對于高低換位思考傾向的員工創造力更高)。

H2b:在挑戰性壓力較低的情況下,換位思考對員工創造力產生正向影響(即高換位思考傾向的員工相對于低換位思考傾向的員工創造力更高)。

2?研究方法

2.1?研究樣本

本研究與3個科技公司進行合作,組織50個團隊發放330對員工-主管配對問卷。數據收集過程中,研究人員全程現場指導問卷填寫,問卷以紙筆方式作答,完成即刻收回。為了避免同源方法偏差,我們將問卷分為主管版與員工版,主管評價下屬的創造力,下屬評價挑戰性壓力、個體自身的集體主義傾向與換位思考。最后,共回收問卷314對,剔除填寫完整度低的無效問卷,最終得到有效配對問卷239對(有效團隊49個)。樣本在個體層面,員工中52.72%為女性,平均年齡29.23歲,平均工齡4.38年;在團隊層面,團隊領導中16.33%為女性,平均年齡35.63歲,平均工齡8.19年,平均團隊規模為4.88人。

2.2?變量界定與測量

本研究采用了現有文獻中的測量方法,并使用反向翻譯將量表從英文翻譯成中文,保證被試理解正確。調查問卷共分為兩部分:一部分發放給團隊員工,另一部分發放給團隊領導。員工對挑戰壓力、個體心理集體主義傾向和換位思考傾向進行打分,領導對員工的創造力進行評估。測量量表如下:

(1)心理集體主義:采用Jackson等(2006)的心理集體主義量表,綜合工作環境偏好、集體依賴程度、關心集體程度、規范接受程度和目標優先五個維度15個題項,包括“比起個人目標,我更關心團隊的目標”等15個題項。采用7點利克特量表,將題項描述與實際情況相比,從1(非常不準確)到7(非常準確),由員工評價。

(2)換位思考:選用Davis等(2011)的心理換位思考量表,包括“工作中我盡力從別人的角度看待問題”等4個題項。采用7點利克特量表,將題項描述與實際情況相比,從1(非常不準確)到7(非常準確),由員工評價。

(3)挑戰性壓力:選用Cavanaugh等(2000)綜合自工作要求、壓力診斷調查、工作壓力指數研究中的8個挑戰性壓力題項,包括“這份工作需要我運用一些復雜/高水平技能”等題項。采用7點利克特量表,將題項描述與在工作中的實際感受相比,從1(非常不同意)到7(非常同意),由員工評價。

(4)創造力:本研究選用Madjar等人 (2011)開發的創造力量表,綜合漸進性創造力和突破性創造力兩個維度、6個題項,并根據本研究樣本對象特點對其表述進行適當修正。其中,突破性創造力3個題目,如“該員工在工作方法上提出了全新的思路”,還包括漸進性創造力3個題目,如“員工在現有方法和技術上加以改良”。采用1~10分對員工創造力進行評分,將題項描述與員工工作實際表現相比,“1”表示非常不準確,“10”表示非常準確,由主管進行評分。

控制變量:個體層面控制變量包括員工的性別、年齡、工齡及受教育水平,團隊層面控制變量包括團隊規模。

3?數據分析與結果

3.1?信效度檢驗

本研究借助軟件SPSS19.0,對各變量量表進行信度分析。結果表明,本研究測量的各變量的內部一致性系數α均在0.85以上,表明量表具有較高的信度。具體系數如下:心理集體主義為0.95,換位思考為0.87,挑戰性壓力為0.89,員工創造力為0.96。

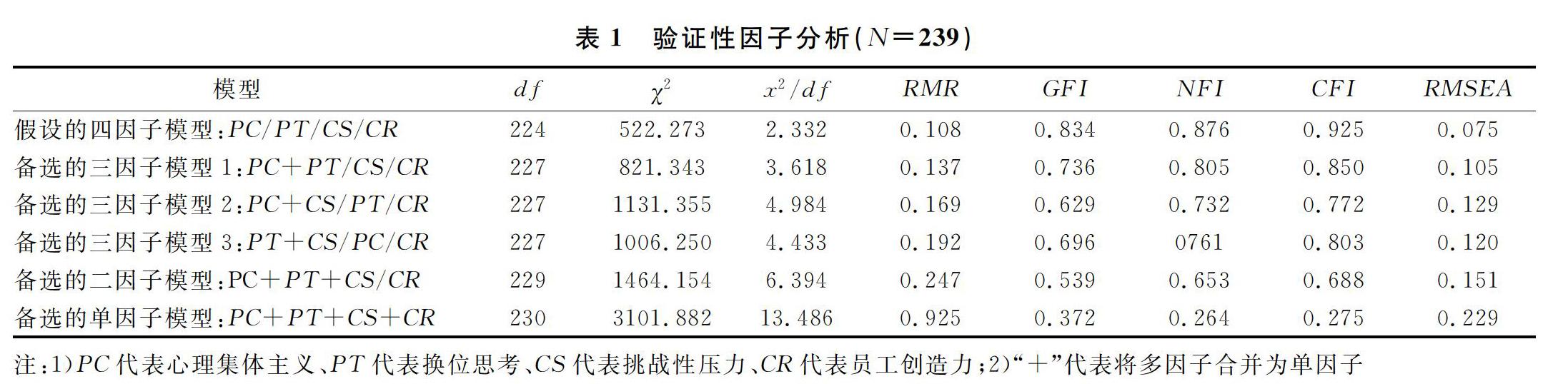

之后借助軟件SPSS Amos 22.0對研究中的變量“心理集體主義”“換位思考”“挑戰性壓力”和“員工創造力”進行驗證性因子分析,來檢驗四個構念之間的區分效度。其中,心理集體主義變量測量題項較多,為15個題項,因此分別對其5個維度對應的題項求平均值,來代替15個題項進行模型擬合。

結果如表1所示,對比各模型的擬合情況,只有四因子模型擬合指數χ?2/df小于3,GFI大于0.8,CFI達0.9,RMSEA低于0.08,擬合程度最好,表明四個構念之間具有明顯的區分效度,測量量表的效度較好。

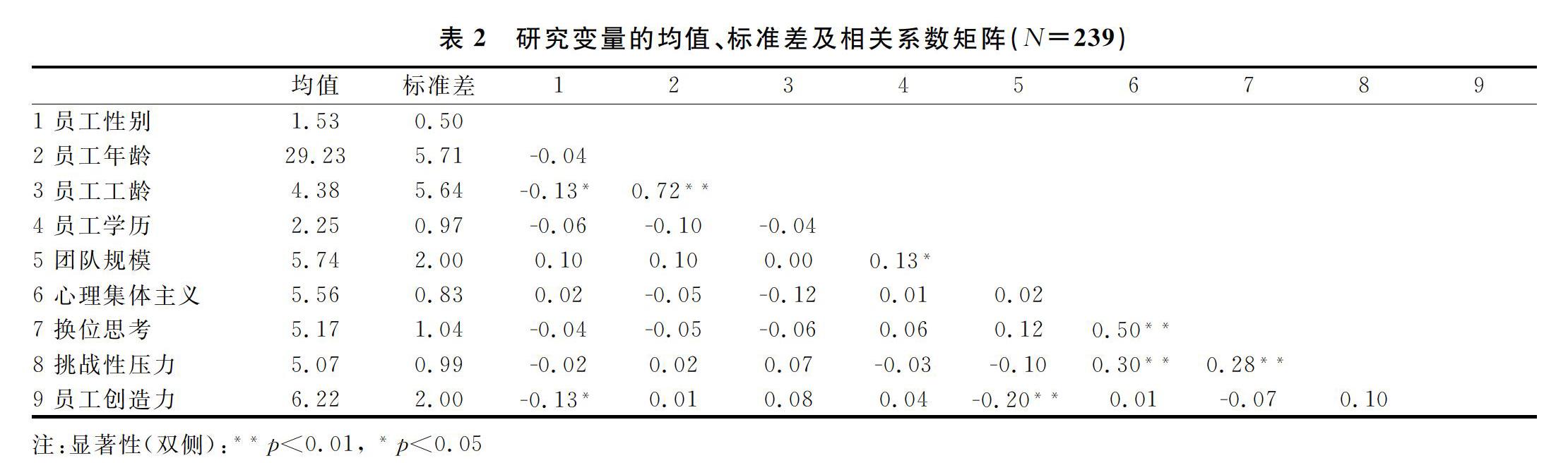

3.2?描述性統計

之后對變量進行描述性統計分析,變量均值、標準差及相關系數結果如表2所示。結果表明,“心理集體主義”“換位思考”“挑戰性壓力”和“員工創造力”的相關性均不顯著。根據理論推導,“心理集體主義”“換位思考”“挑戰性壓力”對“員工創造力”可能存在交互作用,在不同的情境下影響可能不同。因此,需要進一步進行回歸分析驗證主效應以及是否存在交叉影響。

3.3?跨層次回歸分析

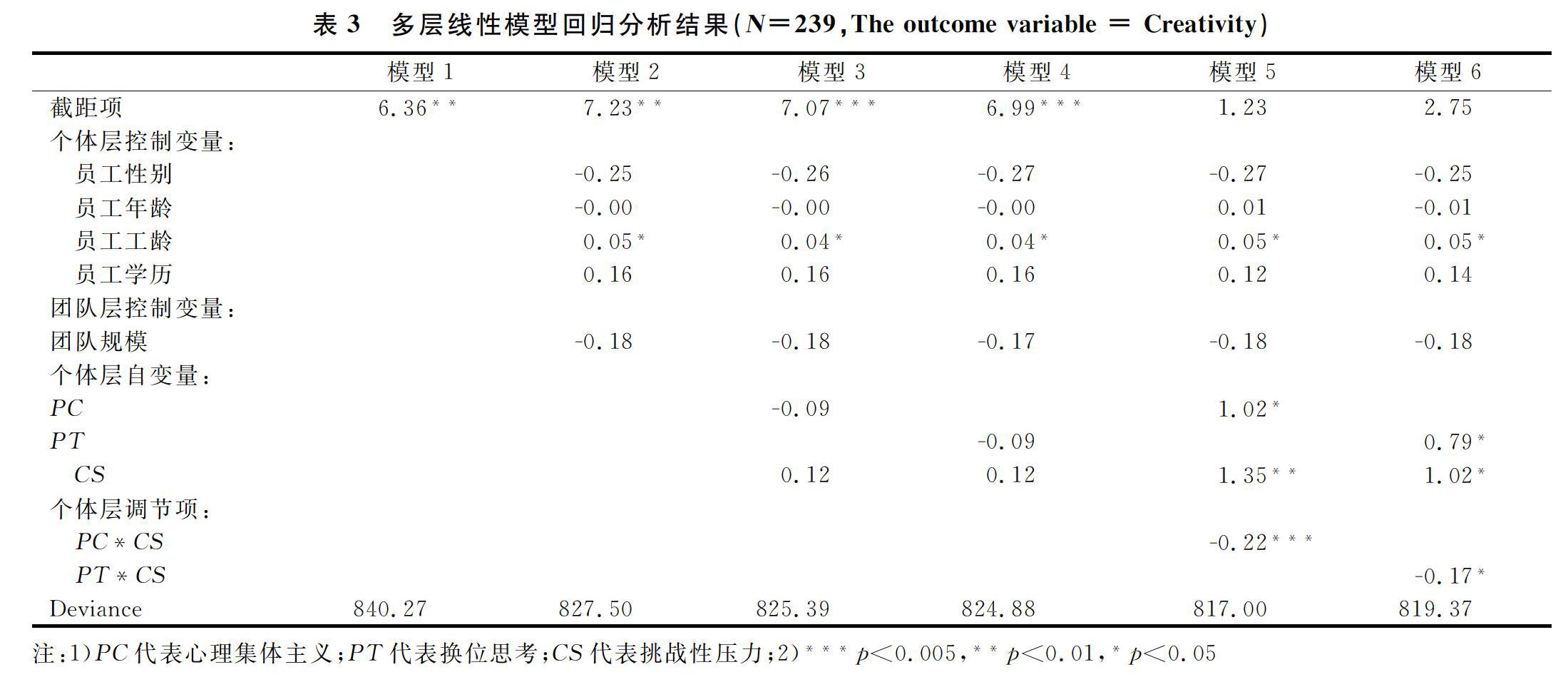

本研究構建了員工創造力的多層線性模型,分6步檢驗所有的假設。模型1零模型不含任何個體、團隊層面變量,只將方程分解為由個體層面和由團隊層面造成的差異,即方差成分分析(variance component analysis)。員工創造力在組內方差的第一層殘差方差σ2 = 1.18,在組間方差的隨機截距方差τ00 =2.98,跨級相關(intra-class correlation) ICC= τ00/(τ00+σ2) = 0.72,即員工創造力的總體變異中,有72%由團隊間的差異造成,表明有必要進行跨層次分析。模型2僅將控制變量納入模型。模型3、4分別將 “心理集體主義”和“挑戰性壓力”“換位思考”和“挑戰性壓力”納入模型,檢驗它們對 “員工創造力”的影響。模型5中,將交互項“心理集體主義×挑戰性壓力”納入模型檢驗“心理集體主義”和“挑戰性壓力”對“員工創造力”的交互效應。同樣地,模型6將交互項“換位思考×挑戰性壓力”納入模型檢驗“換位思考”和“挑戰性壓力”對“員工創造力”的交互效應。具體回歸結果如表3所示。

模型3中,心理集體主義(PC)的回歸系數為-0.09,p值為0.43,而在加入交互項的模型5中,心理集體主義的回歸系數變為1.02,對應的p值為0.0024,這也證明了心理集體主義對員工創造力的影響的正負及顯著程度并不是絕對的,是受其他因素影響的。同樣地,模型4中,換位思考(PT)的回歸系數為-0.09,p值為0.29,而在加入交互項的模型6中,換位思考的回歸系數變為0.79,對應的p值為0.04,這也表明換位思考對員工創造力的影響也是不一定的。在模型3和4中,挑戰性壓力(CS)的回歸系數分別為0.12和0.12,p值分別為0.17和0.15,結果并不顯著。因此,對于單變量對員工創造力的影響,結果與之前的相關性分析一致,心理集體主義、換位思考和挑戰性壓力對員工創造力的影響并不顯著,需要視情況而定。

在加入交互項“心理集體主義×挑戰性壓力”的模型5中,挑戰性壓力對心理集體主義調節項的回歸系數為-0.22 (p=0.005),與相應主效應回歸系數的符號相反,結果顯著,存在弱化主效應的作用。因此,假設1得到驗證支持。根據模型偏差統計量來檢驗模型3和模型5的差異,發現兩者之前的差為8.40,p值小于<0.01,表明模型5中的交互項使得模型5擬合度更好。根據回歸系數,繪制出心理集體主義與挑戰性壓力對員工創造力的交互作用圖(如圖1所示)。從圖1中可以看出,高挑戰性壓力下,心理集體主義與員工創造力存在負向關系,而在低挑戰性壓力下,心理集體主義與員工創造力存在正向關系。進一步通過簡單斜率分析,在高挑戰性壓力下,心理集體主義與員工創造力的負向關系顯著,對應的斜率為-0.324,p值為0.02,支持了假設H1a;在低挑戰性壓力下,心理集體主義與員工創造力存在正向關系,對應的斜率為0.117,與假設H1b一致,但是數據上并不顯著,p值為0.381。

同樣地,在加入交互項“換位思考×挑戰性壓力”的模型6中,挑戰性壓力對換位思考調節項的回歸系數為-0.17 (p=0.02),與相應主效應回歸系數的符號相反,結果顯著,也存在弱化主效應的作用。因此,假設2得到驗證。模型4和模型6的差異值為5.52,p值<0.05,表明模型6中加入交互項模型后擬合程度變得更好。根據回歸系數繪制出換位思考與挑戰性壓力對員工創造力的交互作用圖(如圖2所示)。從圖2中可直觀地看出,高挑戰性壓力下,換位思考與員工創造力存在負向關系,而在低挑戰性壓力下,換位思考與員工創造力存在正向關系。通過簡單斜率分析,在高挑戰性壓力下,換位思考與員工創造力的負向關系顯著,對應的斜率為-0.252,p值為0.02,支持假設H2a;在低挑戰性壓力下,換位思考與員工創造力存在正向關系,對應的斜率為0.088,但是數據上并不顯著,p值為0.435。因此,假設H2b沒有得到驗證。

4?結論與討論

4.1?研究結論

對于傾向于考慮集體與他人的人(心理集體主義/換位思考水平高)和自我意識獨立意識較強(心理集體主義/換位思考水平低)的兩種人,哪種類型的人創造力更高呢?什么樣的環境下不同類型的員工會表現出更加出色的創造力呢?本文主要從挑戰性壓力的視角,探討了挑戰性壓力高/低的不同情況下心理集體主義/換位思考與員工創造力的關系,并得到以下研究結論:

(1)挑戰性壓力和心理集體主義對員工創造力存在交互影響。具體而言,在挑戰性壓力較高的情況下,心理集體主義對員工創造力產生負向影響(即低心理集體主義的員工相對于高心理集體主義的員工創造力更高)。在挑戰性壓力較低的情況下,心理集體主義對員工創造力產生正向影響(即高心理集體主義的員工相對于低心理集體主義的員工創造力更高)。

雖然沒有文獻直接對其交互效應進行研究,但是通過對前人已有的研究進行梳理可對此結果作出解釋。首先,根據內在動機和內在激勵理論,挑戰性壓力較高時,會激發個體內部動機提升創造力。因此對于心理集體主義較低的個體,高挑戰性壓力會激發出他們更強烈的自身提升欲望,從而創造力會表現得更加突出,而相對來說,心理集體主義較高的個體由于更加關注集體利益,反而對于自我提升的訴求沒有那么強烈。其次,還有研究表明,心理集體主義較高的個體更愿意與組織保持一致, 而不愿意超出組織要求的范圍,如果創造性能力超過實際需求時創造性就不會增加,從而限制其創造能力的突破。

而在低挑戰性壓力情景下,對于心理集體主義較低的個體,由于工作壓力沒有挑戰性,對于自我的幫助和成長有限,因此不會付出足夠的努力去提高創造力,反而高心理集體主義個體有較為充裕的時間精力和能力去更多地考慮他人和集體,他們為完成集體的目標而努力工作,即使對個人成長作用較小,也愿意努力滿足集體的創造需求。同時,他們更有精力和傾向去維護同事關系,良好的人際關系和團隊成員的認可帶來的成就感會使他們創造力更強,而心理集體主義低的個體卻無此動力。

(2)挑戰性壓力和換位思考對員工創造力存在交互影響。具體而言,在挑戰性壓力較高的情況下,換位思考對員工創造力產生負向影響(即低換位思考傾向的員工相對于高換位思考傾向的員工創造力更高)。在挑戰性壓力較低的情況下,換位思考對員工創造力產生正向影響(即高換位思考傾向的員工相對于低換位思考傾向的員工創造力更高)。

類似地,也可以用內在動機理論解釋此結果。高挑戰性壓力下,個體會產生投入更多精力以應對挑戰的動機,更集中注意力于問題解決中,從而促進創造力,這符合換位思考較弱的個體行為傾向,他們更傾向自我探索,發表自己的觀點和主張,精力更加集中,因此在此情況下創造力提升更突出,而且,在高挑戰性壓力下,因為工作難度和情緒比較緊張的情況下更容易產生意見發生沖突的情況,而換位思考較多的人傾向于改進情感規范,避免沖突,不利于提出自己的觀點。

而在低挑戰性壓力下,換位思考傾向較弱的個體挑戰動機激發有限,反而對于換位思考較多的人,寬松的工作氛圍與人際關系維度使其產生積極情緒、提升創造力。

另外,在研究過程中發現心理集體主義或者換位思考單獨對員工創造力的影響并不顯著。此結果也符合文獻回顧之后的預期,在此前的文獻中,關于心理集體主義或者換位思考單獨對員工創造力的影響并未達成一致的結論,既有正面影響,也存在負面影響。因此,可能是研究樣本不同導致結論不一致,或者不顯著,需要進一步探索。

4.2?理論意義

本文從心理集體主義(價值觀傾向)和換位思考(行為傾向)的角度探索對員工創造力的影響。此前關于創造力的影響研究已有很多,包括各個層面的因素,比如個體層面的因素、工作層面的因素、團隊因素、組織因素等,但是關于心理集體主義/換位思考這兩種在團隊作業中重要的個體特質對員工創造力的影響研究很少,已有的研究結論也并不一致,并且加入情景因素的研究更是少之又少。此研究不僅關注到心理集體主義/換位思考與創造力的關系,并且結合情境因素挑戰性壓力,以探究其對員工創造力的交互作用,是對已有的創造力理論的拓展與補充。

4.3?實踐意義

隨著企業市場競爭和人才競爭的日益激烈,工作中面臨的挑戰性壓力越來越大,同時在文化開放環境中成長的90后一代步入職場,員工年輕化、心理集體主義/換位思考傾向轉變、更加追求個性與自我也是企業面臨的重要趨勢。尤其是在科技企業中,這些趨勢更加明顯。因此,研究挑戰性壓力、心理集體主義和換位思考對員工創造力的影響對企業和個人都具有重要的實踐意義。

(1)對于企業而言,企業或者團隊管理者應該針對不同個性特征的員工分配不同特征的任務。比如:對于高心理集體主義/換位思考的員工,可以分配更多的需要團隊協作進行創意的工作,并且盡量為他們營造相對寬松和諧的工作氛圍;對于低心理集體主義/換位思考的員工,可以分配更多需要潛心鉆研、體現個人能力的工作,并且設置一些挑戰性的目標、難度和時間要求等激發他們的潛能。

(2)對于員工而言,在從事創造性的工作時,應適時調整自己對待任務和他人的狀態。比如:在高挑戰性壓力下,對于難度大的工作,員工更多地需要專注地投入任務本身進行研究攻克,把注意力放在自我思維和能力的提升上面,不要過多依賴于團隊或者把精力分散到人際關系中,通過自我突破激發自己的創造力。相反,在低挑戰性壓力下,工作難度和負荷沒有那么大的時候,可以把精力用于與團隊成員多多交流,傾聽他人的想法,互相激發靈感啟迪思維,在融洽的氛圍中實現集體目標。

4.4?局限與展望

本研究也存在一些局限性。第一,本研究的樣本來自中國的3家科技公司,數量和行業均有限,因而外部效度受到影響。第二,關于內在動機理論對于結果的解釋機制,并未從數據上進行檢驗,還需進一步論證其內在機制。

未來研究可以從以下幾個方面去思考:第一,為論證結論的普適性,可以在其他行業背景下擴大調查樣本進行研究,重新檢驗此結論。第二,可基于結果討論進一步設計研究論證內在動機的中介作用或探究其他理論對其內在關系的解釋,使結論更具說服力,深入揭示心理集體主義/換位思考對創造力的影響機制。第三,關于心理集體主義/換位思考對員工創造力的影響研究,可以引入更多的情境因素作為調節變量進行研究,使我們對其影響關系闡釋得更加清晰和透徹。第四,基于團隊作業的情景,未來可進一步探究心理集體主義/換位思考對團隊創造力的影響。

參考文獻:

[1]?袁凌,張燕. 知識型領導對員工創造力的影響——外部知識搜尋的中介作用[J].科技管理研究,2018(5): 166-172.

[2]?DUL J, CEYLAN C, JASPERS F.Knowledge workers′ creativity and the role of the physical work environment[J].Human Resource Management,2011,50(6): 715-734.

[3]?SHALLEY C E,GILSON L L.What leaders need to know: a review of social and contextual factors that can foster or hinder creativity[J].Leadership Quarterly,2004,16(1): 33-53.

[4]?AMABILE T M.Attributions of creativity: what are the consequences[J].Creativity Research Journal,1995, 8(4): 423-426.

[5]?AMABILE T M.Creativity and learning: what research says to the teacher[M].Washington: National Education Association Publication,1987.

[6]?JACKSON C L,COLQUITT J A,WESSON M J, et al.Psychological collectivism: a measurement validation and linkage to group member performance[J].Journal of Applied Psychology,2006(91):884-899.

[7]?HOFSTEDE G.Culture′s consequences,international differences in work-related values[M].London: Sage,1980.

[8]?HOEVER I J, VAN K D, VAN GINKEL W P,et al.Fostering team creativity: perspective taking as key to unlocking diversity′s potential[J].Journal of Applied Psychology,2012,97(5): 982-996.

[9]?WU J F.Servant leadership and group creativity: the double-edged effects of group perspective taking[J].Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences,2018,79(5).

[10]?LUBART T I, GEORGSDOTTIR A. Developmental and cross-cultural issues[M]. Singapore: World Scientific Publishing,2004.

[11]?ZHANG Y W, LEPINE J A, BUCKMAN B R, et al. Its not fair...or is it? The role of justice and leadership in explaining work stressor-job performance relationships[J].Academy of Management Journal,2014(57): 675-697.

[12]?PREM R, OHLY S, KUBICEK B,et al.Thriving on challenge stressors? Exploring time pressure and learning demands as antecedents of thriving at work[J].Journal of Organizational Behavior,2017(38): 108-123.

[13]?王雪青,李牧雪.工作壓力對員工積極行為影響的研究綜述[J].軟科學,2017,31(3): 73-76.

[14]?孫健敏,王震,胡倩.核心自我評價與個體創新行為:集體主義導向的調節作用[J].商業經濟與管理,2011,1(4): 27-33

[15]?YAO X,YANG Q, DONG N,et al.Moderating effect of Zhong Yong on the relationship between creativity and innovation behavior[J].Asian Journal of Social Psychology,2010,13(1): 53-57.

[16]?杜旌,王丹妮.匹配對創造性的影響:集體主義的調節作用[J].心理學報,2009,41(10): 980-980.

[17]?HUI C H,CHENG K, GAN Y.Psychological collectivism as a moderator of the impact of supervisor-subordinate personality similarity on employees service quality[J].Applied Psychology: An International Review,2003(52): 175-192.

[18]?CAVANAUGH M A,BOSWELL WR,ROEHLING M V,et al.An empirical examination of self-reported work stress among US managers[J].Journal of Applied Psychology,2000,85(1): 65-74.

[19]?龍靜德俊,王陵峰.企業并購情境下的威脅感知與員工創造力:工作負擔和挑戰性的調節效應[J].經濟科學,2011(4).