COVID-19患者急性期T淋巴細胞亞群及血常規(guī)的變化

祁 飛,夏加偉,張 樂,劉 莉,楊亞濤,唐理斌,劉 暉,沈含章

(昆明市第三人民醫(yī)院重癥醫(yī)學科,云南昆明 650041)

2019新型冠狀病毒感染的相關疾病是一種高傳染性和高致病性的疾病,臨床表現(xiàn)多樣,潛伏期短,潛伏感染者亦可作為傳染源,對公眾健康和生活產生重大影響。2019新型冠狀病毒屬于β冠狀病毒群,被鑒定為一種新的冠狀病毒,其全基因組序列與SARS-CoV和BAT SARS相關冠狀病毒(SARSR-CoV-RaTG13)的全基因組序列分別有79.5%和96%的同源性,提示其潛在的BAT起源[1-2],世界衛(wèi)生組織于2020年2月11日正式將此病毒引發(fā)的疾病命名為COVID-19(corona virus disease 2019)。由于新型冠狀病毒在人與人之間的高傳播率(RO),已在中國和其他國家發(fā)現(xiàn)數(shù)萬計感染者,截至2020年2月24日官方數(shù)據(jù)顯示,在我國有77 262例確診病例和2 595例死亡病例,此病毒以前從未在人類身上發(fā)現(xiàn),人類尚未完全掌握這一病毒對人體免疫系統(tǒng)的影響機制。通過觀察30例急性期COVID-19患者外周血T淋巴細胞亞群和血常規(guī)變化,探討COVID-19對機體細胞免疫功能的影響。

1 資料與方法

1.1 對象

昆明市第三人民醫(yī)院2020年1月26日至2月15日確診的2019冠狀病毒病成人患者30例為COVID-19組,其中男性13例,女性17例,年齡為17~79歲,平均(48.17±15.98)歲,診斷標準:參照《新型冠狀病毒肺炎的診療方案》(2020年第五版)[3];排除標準:COVID-19患者排除其他慢性病毒感染及季節(jié)性流感;排除14歲以下兒童患者。健康對照組25例,男性12例,女性13例,年齡為15~70歲,平均(42.30±15.56)歲。

1.2 方法

標本采集COVID-19組入院次日清晨抽取靜脈血2 mL于EDTA-2Na抗凝管中送檢;同時抽取靜脈血2mL于真空抗凝采血管查血常規(guī),獲得外周血白細胞計數(shù)及分類。

實驗方法及設備本院使用的是日本希森美康全自動五分類血細胞分析儀,分析項目包括白細胞計數(shù)、中性粒細胞(N)、淋巴細胞(Lym)、嗜酸性粒細胞(E)、嗜堿性粒細胞(Baso)、單核細胞(Mono)。使用邁瑞流式細胞儀檢測CD3+絕對數(shù)、CD4+絕對數(shù)、CD8+絕對數(shù)和CD4+/CD8+比值。

1.3 統(tǒng)計學處理

2 結果

2.1 兩組患者外周血白細胞及分類計數(shù)的比較

與健康對照組比較,COVID-19組白細胞、淋巴細胞、嗜酸性粒細胞絕對值計數(shù)較健康對照組下降,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05),而兩組間中性粒細胞絕對值比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),見表1。

表1 兩組患者白細胞及分類計數(shù)的比較[(),×109/L]Tab.1 A comparison of white blood cell and classified count in the two patients groups [(),×109/L]

表1 兩組患者白細胞及分類計數(shù)的比較[(),×109/L]Tab.1 A comparison of white blood cell and classified count in the two patients groups [(),×109/L]

與對照組比較,*P<0.05。

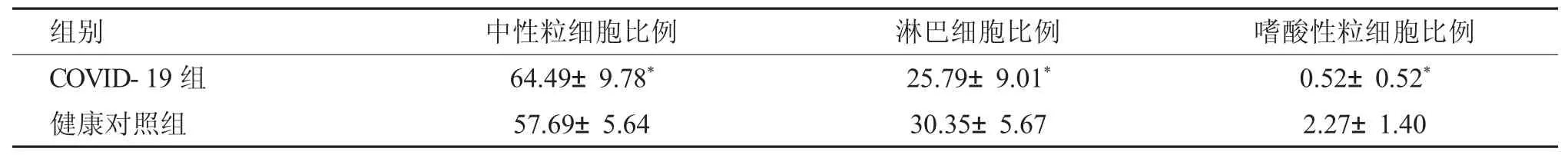

2.2 兩組患者外周血白細胞分類比例的比較

COVID-19組的淋巴細胞百分比及嗜酸性粒細胞百分比較健康對照組減少,中性粒細胞百分比增加,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者白細胞分類比例的比較[(),%]Tab.2 A comparison of white blood cell classification ratio between the two groups [(),%]

表2 兩組患者白細胞分類比例的比較[(),%]Tab.2 A comparison of white blood cell classification ratio between the two groups [(),%]

與對照組比較,*P<0.05。

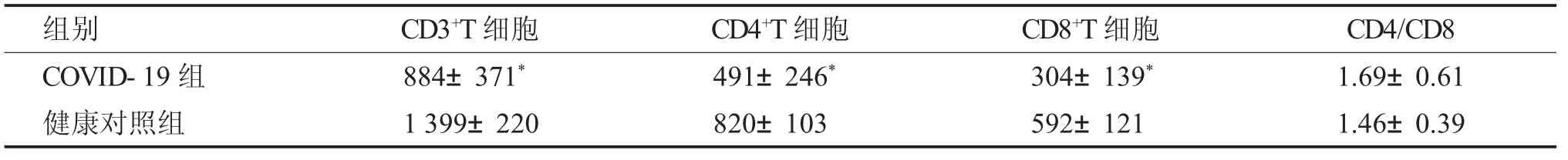

2.3 兩組患者外周血T淋巴細胞亞群的比較

與健康對照組比較,COVID-19組患者CD3+、CD4+和CD8+細胞絕對數(shù)均下降,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05),而CD4+/CD8+比值與健康對照組比較差異不明顯,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),見表3。

表3 兩組患者T淋巴細胞亞群的比較[(),個/μL]Tab.3 A comparison of T lymphocyte subsets between the two groups[(),個/μL]

表3 兩組患者T淋巴細胞亞群的比較[(),個/μL]Tab.3 A comparison of T lymphocyte subsets between the two groups[(),個/μL]

與對照組比較,*P<0.05。

3 討論

中國武漢市于2019年12月31日首次報道新型冠狀病毒的爆發(fā)引起了全球的廣泛關注。根據(jù)《國際衛(wèi)生條例》應急委員會的建議,迄今為止,還有24個其他國家也報告了病例,世界衛(wèi)生組織于2020年1月30日宣布2019-nCoV疫情已構成公眾國際關注的突發(fā)衛(wèi)生事件[4]。疫情爆發(fā)后約一個月,有關于病毒學和和相關疾病的臨床方面迅速進入研究調查中[5-6]。但是,目前關于2019-nCoV對機體免疫學損傷機制尚未完全揭示清楚。

新型冠狀病毒感染的主要傳播途徑是經呼吸道飛沫傳播和接觸傳播,多地已經從確診患者的糞便中檢測出新型冠狀病毒,提示可能存在糞-口傳播風險[3,7]。人群普遍易感,極易造成爆發(fā)流行的一種急性傳染病。近期有分析研究發(fā)現(xiàn)[8],最常見的癥狀為發(fā)熱(87.9%)和咳嗽(67.7%),腹瀉(3.7%)和嘔吐(5.0%)少見;25.2%的患者至少合并一種基礎疾病(如高血壓、慢性阻塞性肺疾病);82.1%的患者出現(xiàn)淋巴細胞減少;50%患者入院時胸部CT表現(xiàn)為毛玻璃樣陰影;5%的患者需要在ICU接受治療。相關研究提示COVID-19患者最常見的實驗室異常是淋巴細胞減少、淋巴細胞(LYM)和中性粒細胞(Neu)百分比降低、低蛋白血癥、C反應蛋白(CRP)和乳酸脫氫酶(LDH)升高以及CD8計數(shù)減少。從患者呼吸道檢測到的新型冠狀病毒載量與肺部疾病嚴重程度呈正相關。ALB、LYM、LYM(%)、LDH、NEU(%)、CRP與急性肺損傷密切相關,以上發(fā)現(xiàn)共同提示,新型冠狀病毒感染的肺炎患者白蛋白水平降低和淋巴細胞計數(shù)減少以及CRP和LDH升高的幅度可預測急性肺損傷嚴重程度[1,9-12]。

本研究發(fā)現(xiàn)COVID-19組患者的CD3+、CD4+、CD8+T淋巴細胞較健康對照組降低,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05);提示新型冠狀病毒可消耗淋巴細胞,導致機體免疫功能紊亂,這也可能是在疾病早期病毒能夠得以增殖和播散的重要原因。這與流感病毒引起病毒性肺炎時,由于病毒的募集作用導致大量淋巴細胞及活化的巨噬細胞聚集在肺部,導致外周T淋巴細胞減少的研究結果相一致[13]。2019-nCoV進入呼吸道后,激活免疫系統(tǒng),機體在清除病毒的同時,血液系統(tǒng)和免疫器官嚴重受損,淋巴細胞特別T淋巴細胞大量死亡,細胞免疫功能下降,病毒感染也可能直接抑制骨髓有核細胞增生,導致外周血淋巴細胞、嗜酸性粒細胞減少,也可能由于這些血液成分參全身炎癥反應所致[14]。

本組患者均為2019-nCOV核酸檢測陽性,在入院次日清晨抽血送檢,正處于新型冠狀病毒感染疾病急性期(即病毒在體內的繁殖復制期),病毒可侵犯機體免疫系統(tǒng),導致淋巴細胞的破壞減少,從而使COVID-19患者外周血CD3+、CD4+及CD8+T細胞的明顯減少,這有待于進一步研究證實。根據(jù)筆者所觀察到的以上結果,COVID-19患者急性期淋巴細胞、嗜酸性粒細胞、CD3+、CD4+及CD8+細胞減少,可能會對疾病變化起到一定的指導意義,且本課題研究組發(fā)現(xiàn)在甲型H1N1流感患者中,嗜酸性粒細胞計數(shù)有助于判斷疾病的預后和病程進展[15],但在COVID-19患者中是否存在此情況,需要進行大樣本的深入研究。同時由于機體免疫系統(tǒng)的破壞,可能會導致某些條件致病原的繼發(fā)感染,因此,急性期患者應適當使用免疫調節(jié)劑,警惕繼發(fā)感染發(fā)生。根據(jù)目前本研究結果,筆者下一步將根據(jù)T淋巴細胞亞群及血常規(guī)異常指標的變化水平與患者的疾病嚴重程度及發(fā)展趨勢的相關性進行研究分析,爭取做到早期干預,以減少診治和護理的困難,從而改善預后。